нервная система рыб кратко

Нервная система и органы чувств рыб

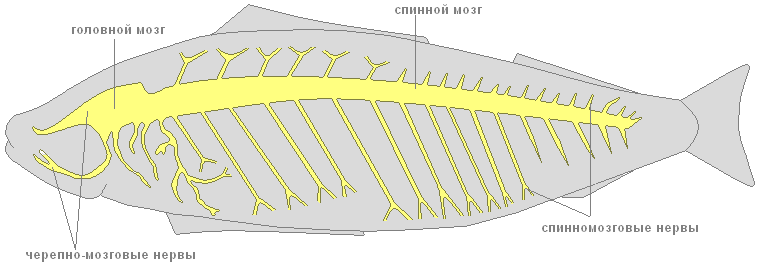

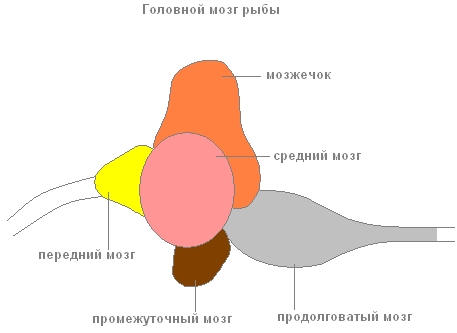

1. Нервная система рыб представлена головным и спинным мозгом. Головной мозг подразделен на следующие отделы: передний мозг, промежуточный, средний, мозжечок и продолговатый. От головного мозга идут двенадцать черепно-мозговых нервов, сгруппированных парами.

2. У переднего мозга отсутствует деление на полушария, соответственно, почти отсутствует кора. На его переднем конце находятся обонятельные доли.

3. От промежуточного и среднего мозга зрительные нервы идут к глазам. Средний мозг у большинства рыб невелик. В нем расположены центры зрительных рефлексов.

4. Мозжечок отвечает за движения рыбы, он хорошо развит.

5. Продолговатый мозг ответственен за функционирование пищеварительной системы, работу дыхательного центра, сердца и других органов.

1. Органы обоняния — одна ноздря у круглоротых и парные ноздри у всех остальных рыб, из которых отверстия ведут в обонятельные полости, не соединенные, что характерно для рыб, с ротовой. Как же рыбы чувствуют запахи в воде? Ноздря разделена перегородкой на две половинки, в одну вода затекает, через другую выходит. Именно в этот момент рыба успевает проанализировать запах и определить, в каком направлении находится пища.

2. Органы осязания — покровы тела, чувствительные лучи плавников и усы. Очень забавные усы у осетровых, а у сома они вообще феноменальные — толстые и длинные.

3. Органы вкуса — вкусовые сосочки, растущие на губах, во рту и даже на усиках.

4. Органы зрения — крупные глаза, которые, увы, видят плохо, уже в паре метров картинка размывается. Большинству рыб доктор прописал бы очки от близорукости. Но зато угол зрения у рыб велик, до 170 градусов одним глазом, да и цвета они различают прекрасно. Лучше всех видят дневные хищники типа форели или щуки. Некоторые ночные рыбы приспособились видеть в темноте, у сома, например, для этого есть специальные нервы. Глубоководные рыбы в процессе эволюции глаза почти утратили.

5. Органы слуха — внутреннее ухо, расположенное в черепе. Наружного уха у рыб нет вовсе за ненадобностью, ведь вода хорошо проводит звук, и рыбы чувствуют его через кости черепа. Именно поэтому рыбаки так болезненно относятся к громким звукам у воды.

6. Органы равновесия в виде трех полукружных каналов также являются частью внутреннего уха. Каналы парные, как и орган слуха.

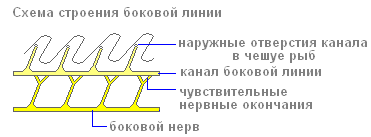

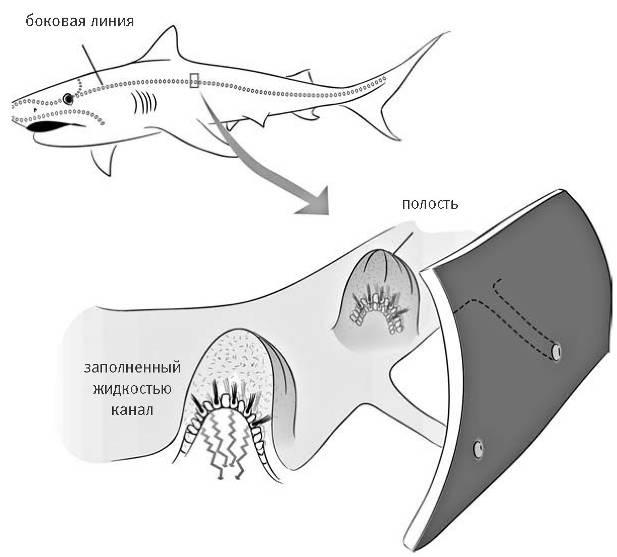

7. Боковая линия — интересный орган рыб, нечто среднее между органами осязания и слуха. По бокам тела под чешуей проходят каналы с чувствительными клетками, которые улавливают направление движения и силу тока воды (сейсмосенсорное значение), а также инфразвук (низкие частоты). С помощью боковой линии рыбы могут определять, на каком расстоянии от них находятся другие рыбы, пища, различные предметы.

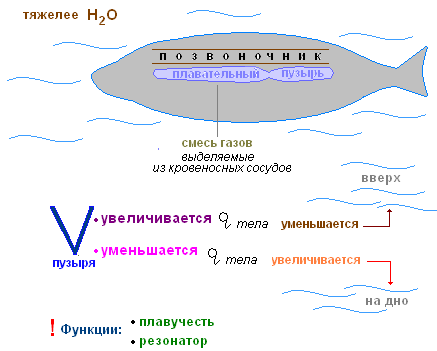

8. Плавательный пузырь, в первую очередь, гарантирует плавучесть, благодаря наполняющим его газам. Но вдобавок к этому он может участвовать в процессе дыхания и образовывать звуки. Да, рыбы могут шуметь и даже «разговаривать» — они постукивают зубами, потирают плавниками друг о друга, издают звуки, двигая плавательным пузырем.

Нервная система рыб кратко

Характерные признаки хордовых:

В ходе эволюции совершенствовались органы:

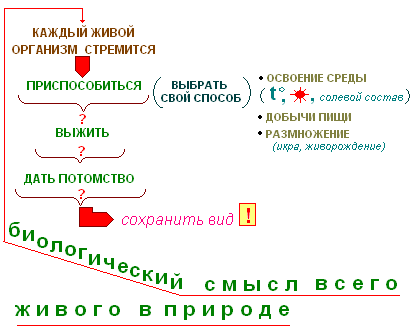

Биологический смысл всего живого:

Общая характеристика

Обитают — пресноводные водоёмы; в морской воде.

Продолжительность жизни — от нескольких месяцев до 100 лет.

Размеры — от 10 мм до 9 метров. (Рыбы всю жизнь растут!).

Вес — от нескольких грамм до 2 тонн.

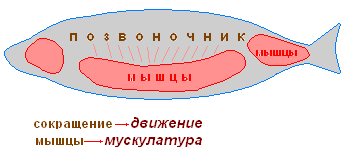

Рыбы — наиболее древние первичноводные позвоночные. Они способны жить только в воде, большинство видов — хорошие пловцы. Класс рыб в процессе эволюции сформировался в водной среде, с ней связаны характерные особенности строения этих животных. Основной тип поступательного движения — боковые волнообразные движения благодаря сокращениям мускулатуры хвостового отдела или всего тела. Грудные и брюшные парные плавники выполняют функцию стабилизаторов, служат для подъёма и опускания тела, поворотов остановок, медленного плавного движения, сохранения равновесия. Непарные спинные и подхвостовой плавники действуют как киль, придавая телу рыбы устойчивость. Слизистый слой, на поверхности кожи, уменьшает трение и способствует быстрому движению, а также защищает тело от возбудителей бактериальных и грибковых заболеваний.

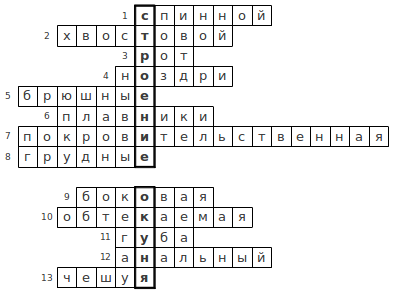

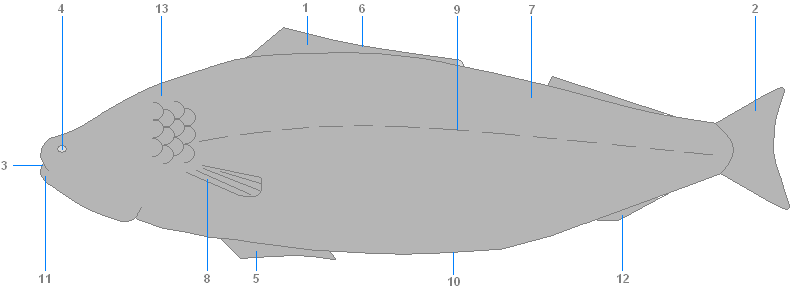

Внешнее строение рыбы

Боковая линия

Хорошо развиты органы боковой линии. Боковая линия воспринимает направление и силу тока воды.

Благодаря этому даже ослеплённая она не натыкается на препятствия и способна ловить движущую добычу.

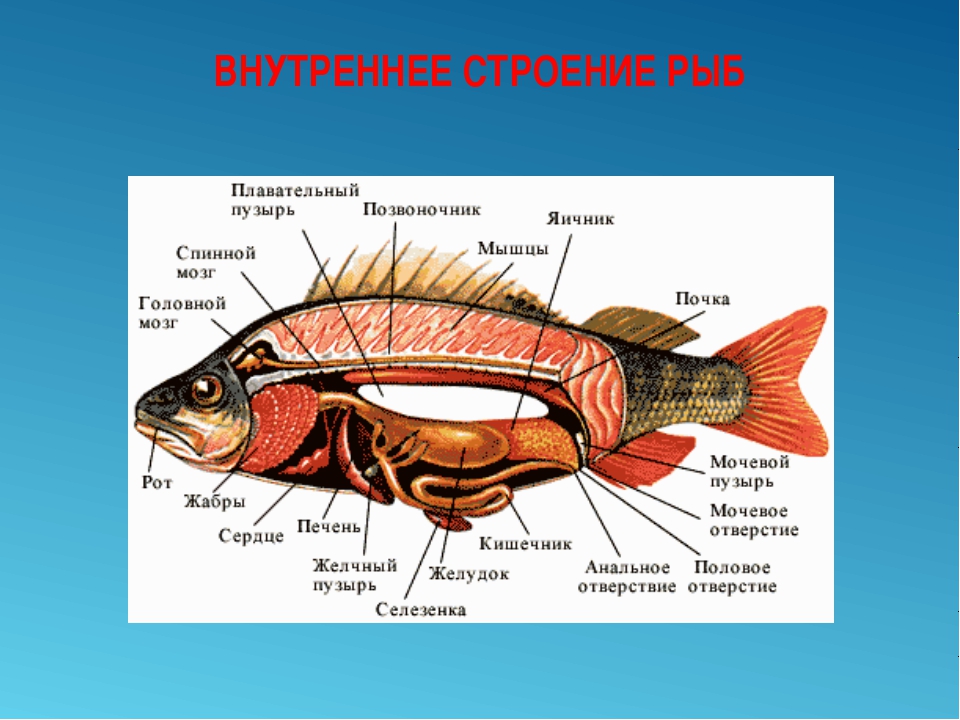

Внутреннее строение

Скелет

Скелет является опорой для хорошо развитой поперечно-полосатой мускулатуры. Некоторые мышечные сегменты частично перестроились, образовав группы мышц в области головы, челюстей, жаберных крышек, грудных плавников и т.п. (глазные, наджаберные и поджаберные мышцы, мускулатура парных плавников).

Плавательный пузырь

Над кишечником находится тонкостенный мешок — плавательный пузырь, наполненный смесью кислорода, азота и углекислого газа. Пузырь образовался из выроста кишечника. Основная функция плавательного пузыря — гидростатическая. Изменяя давление газов в плавательном пузыре, рыба может изменять глубину погружения.

Если объём плавательного пузыря не изменяется, рыба находится на одной и той же глубине, как бы повисая в толще воды. Когда объём пузыря увеличивается, рыба поднимается вверх. При опускании происходит обратный процесс. Плавательный пузырь у части рыб может участвовать в газообмене (как добавочный орган дыхания), выполнять функции резонатора при воспроизводстве различных звуков и т.д.

Полость тела

Система органов

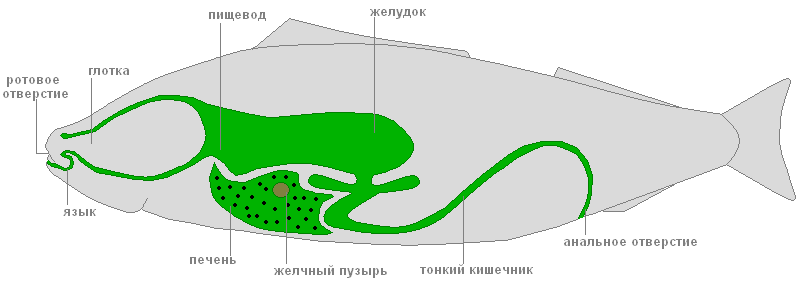

Пищеварительная

Пищеварительная система начинается ротовым отверстием. У окуня и других хищных костных рыб на челюстях и многих костях ротовой полости находятся многочисленные мелкие острые зубы, которые помогают захватывать и удерживать добычу. Мускулистого языка нет. Через глотку в пищевод пища попадает в большой желудок, где начинает перевариваться под действием соляной кислоты и пепсина. Частично переваренная пища попадает в тонкую кишку, куда впадают протоки поджелудочной железы и печени. Последняя выделяет желчь, которая скопляется в желчном пузыре.

В начале тонкой кишки в неё впадают слепые отростки, благодаря которым увеличивается железистая и всасывающая поверхность кишечника. Непереваренные остатки выводятся в заднюю кишку и через заднепроходное отверстие удаляются наружу.

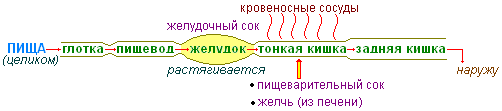

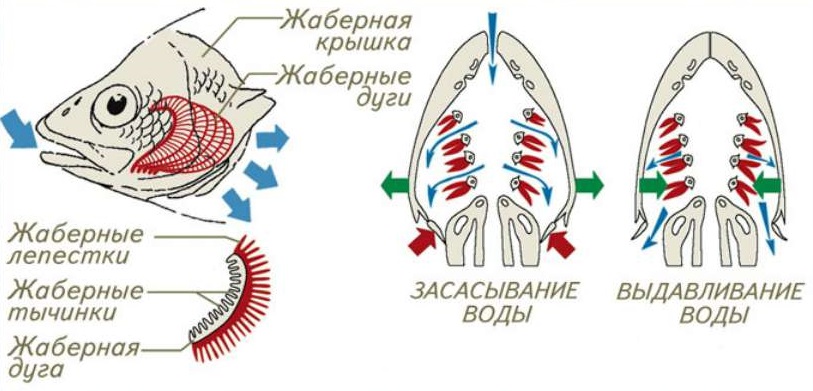

Дыхательная

Органы дыхания — жабры — расположены на четырёх жаберных дугах в виде ряда ярко-красных жаберных лепестков, покрытых снаружи многочисленными тончайшими складочками, увеличивающими относительную поверхность жабр.

Вода попадает в рот рыбы, процеживается через жаберные щели, омывает жабры, и выбрасывается наружу из-под жаберной крышки. Газообмен происходит в многочисленных жаберных капиллярах, кровь в которых течёт навстречу омывающей жабры воде. Рыбы способны усваивать 46-82% растворённого в воде кислорода.

Напротив каждого ряда жаберных лепестков находятся беловатые жаберные тычинки, имеющие большое значение для питания рыб: у некоторых они образуют цедильный аппарат с соответствующим строением, у других способствуют удерживанию добычи в ротовой полости.

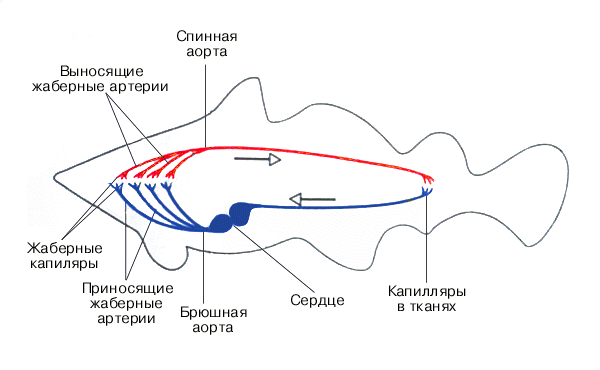

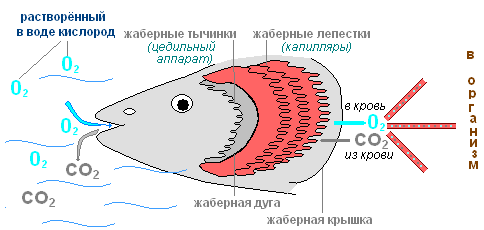

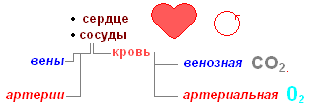

Кровеносная

Кровеносная система состоит из двухкамерного сердца и сосудов. Сердце имеет предсердие и желудочек.

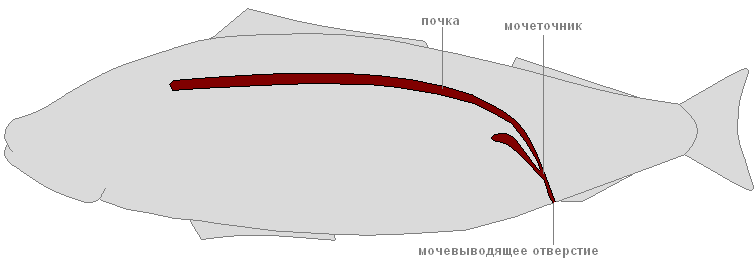

Выделительная

Выделительная система представлена двумя тёмно-красными лентовидными почками, лежащими ниже позвоночного столба почти вдоль всей полости тела.

Почки отфильтровывает из крови продукты распада веществ в виде мочи, которая по двум мочеточникам поступает в мочевой пузырь, открывающийся наружу позади заднепроходного отверстия. Значительная часть ядовитых продуктов распада (аммиак, мочевина и др.) выводятся из организма через жаберные лепестки рыб.

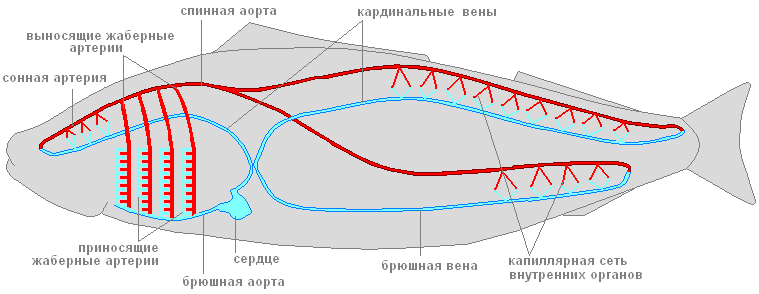

Нервная

Нервная система имеет вид утолщённой впереди полой трубки. Передний её конец образует головной мозг, в котором имеется пять отделов: передний, промежуточный, средний мозг, мозжечок и продолговатый мозг.

Центры разных органов чувств размещены в различных отделах мозга. Полость внутри спинного мозга называется спинномозговым каналом.

Органы чувств

| Органы чувств | Место нахождения в головном мозге |

| Обоняния и вкуса | в переднем мозге |

| Зрения | в среднем |

| Слуха и осязания | в продолговатом |

| Координации движения | в мозжечке |

Вкусовые рецепторы, или вкусовые почки, находятся в слизистой оболочке ротовой полости, на голове, усиках, удлиненных лучах плавников, рассеяны по всей поверхности тела. В поверхностных слоях кожи рассеяны осязательные тельца и терморецепторы. Преимущественно на голове рыб концентрируются рецепторы электромагнитного чувства.

Два больших глаза находятся по бокам головы. Хрусталик круглый, не изменяет формы и почти касается уплощённой роговицы (поэтому рыбы близоруки и видят не далее 10-15 метров). У большинства костных рыб сетчатка содержит палочки и колбочки. Это позволяет им адаптироваться в меняющейся освещённости. Большинство костных рыб имеют цветное зрение.

Органы слуха представлены лишь внутренним ухом, или перепончатым лабиринтом, расположенным справа и слева в костях задней части черепа. Звуковая ориентация очень важна для водных животных. Скорость распространения звуков в воде почти в 4 раза больше, чем в воздухе (и близка к звукопроницаемости тканей тела рыб). Поэтому, даже относительно просто устроенный орган слуха позволяет рыбам воспринимать звуковые волны. Органы слуха анатомически связаны с органами равновесия.

От головы до хвостового плавника вдоль тела тянется ряд отверстий — боковая линия. Отверстия связаны с погруженным в кожу каналом, который на голове сильно ветвится и образует сложную сеть. Боковая линия — характерный орган чувств: благодаря ей рыбы воспринимают колебания воды, направление и силу течения, волны, которые отражаются от разных предметов. С помощью этого органа рыбы ориентируются в потоках воды, воспринимают направление движения добычи или хищника, не наталкиваются на твёрдые предметы в едва прозрачной воде.

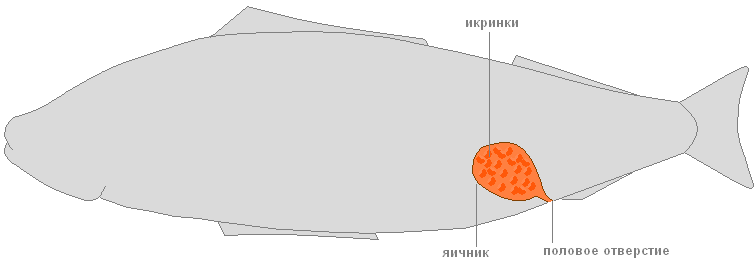

Размножение

Рыбы размножаются в воде. Большинство видов откладывают икру, оплодотворение наружное, иногда внутреннее, в этих случаях наблюдается живорождение. Развитие оплодотворённой икры длится от нескольких часов до нескольких месяцев. Личинки, которые выходят из икры, имеют остаток желточного мешка с запасом питательных веществ. Сначала они малоподвижны, и питаются лишь этими веществами, а потом начинают активно питаться различными микроскопическими водными организмами. Через несколько недель из личинки развивается покрытый чешуёй и похожий на взрослую рыбу малёк.

Нерест у рыб происходит в разное время года. Большинство пресноводных рыб откладывает икру среди водных растений на мелководье. Плодовитость рыб в среднем гораздо выше плодовитости наземных позвоночных, это связано с большой гибелью икры и мальков.

Рыбы: хрящевые и костные

теория по биологии 🌿 зоология

Рыбы — надкласс позвоночных животных, включает в себя два класса: хрящевые и костные.

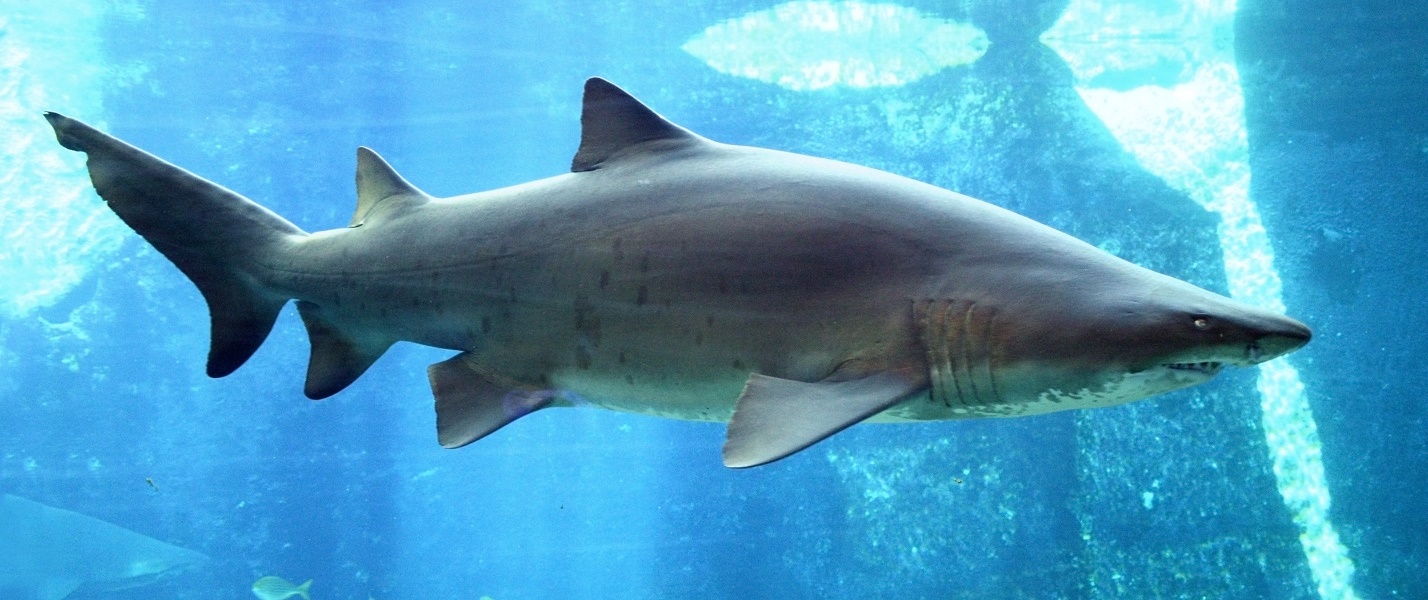

Класс Хрящевые рыбы (Hondrichthyes)

К этому классу относят около 730 видов. В процессе эволюции хрящевые появились раньше костных рыб. Их скелет состоит из хряща и не окостеневает до конца жизни. Класс разделяют на пластинчатожаберных и химеровых. рассмотрим строение плстинчатожаберных рыб на примере типичного представителя – акулы.

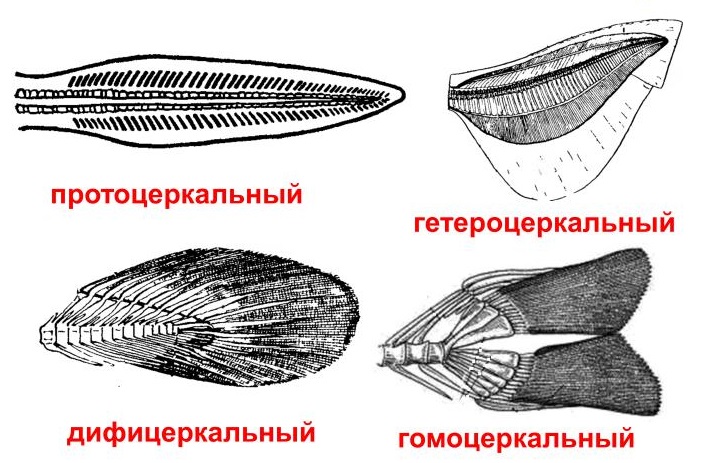

Хвост ассиметричный, верхняя лопасть длиннее и шире, потому что в неё продолжается позвоночный столб. Такое строение хвостового плавника называется гетероцеркальным. У костных рыб встречаются другие типы строения (см. рисунок).

Хвостовой плавник является основным движителем рыб, остальные плавники служат для равновесия или изменения направления.

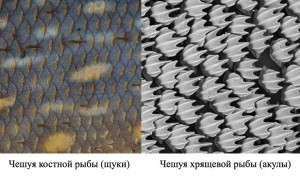

Тело хрящевых покрыто плакоидной чешуёй. Она состоит из множества пластинок с заострёнными зубцами и поэтому похожа на наждачную бумагу. Чешуйки, перешедшие на челюсть, становятся зубами, поэтому у акул может быть 5-10 рядов зубов.

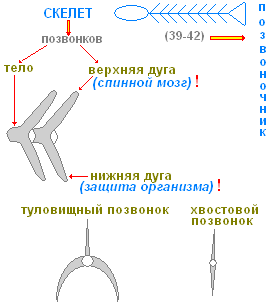

Скелет

Осевой скелет образован позвоночным столбом и черепом. Позвоночник приходит на смену хорде в эмбриональном периоде. Между верхней и нижней дугами позвонков проходит спинной мозг. В туловищном отделе к позвонкам прикрепляются короткие рёбра.

Череп разделён на два отдела: мозговой и висцеральный. Висцеральный череп включает в себя челюсть, подъязычную дугу и жаберные дуги, на которых расположены жабры.

Конечности рыб – плавники. Парные плавники прикреплены к дугообразным хрящам, лежащим в мышцах тела, и образуют передний и задний пояса конечностей.

Пищеварительная система

Так как зубы хрящевых рыб образуются из чешуи, они сменяются в течении жизни. За несколько лет акула может сменить до 20 000 зубов.

Короткий пищевод ведёт из глотки в желудок, где пища обрабатывается ферментами (в основном, пепсином). Содержимое желудка имеет кислую реакцию. Через желудочный сфинктер частично переработанная пища попадает в тонкую кишку. Туда же открываются протоки поджелудочной железы и печени. В тонкой кишке создаётся щелочная среда.

Толстая кишка короткая, но имеет винтообразную складку стенки – спиральный клапан, что увеличивает площадь поверхности. Толстая кишка переходит в прямую, та открывается в клоаку. Также в клоаку открываются протоки половых желёз и мочеточника.

Дыхательная система

Жаберный аппарат расположен на хрящевых дугах. В просвет щелей выступает множество выростов – жаберных лепестков. Газообмен происходит при движении воды из глотки наружу, поэтому для дыхания акулы вынуждены постоянно двигаться или активно засасывать воду.

Кровеносная система

Сердце состоит из предсердия и желудочка. Венозная кровь с низким содержанием кислорода из желудочка сердца попадает в единственный круг кровообращения. По брюшной аорте она идёт в сторону головы, к жабрам. В жабрах кровь насыщается кислородом, собирается в спинную аорту и разносится по всему телу, насыщая ткани и органы.

В хвостовой части происходит очищение от продуктов обмена: по хвостовой вене кровь попадает в почки.

Также у рыб имеется лимфатическая система, состоящая из тонкостенных сосудов, лимфатических узлов нет.

Выделительная система

Рыбы обладают туловищными почками (мезонефросами). Внешне они напоминают метанефридии кольчатых червей, но устроены сложнее.

Половая система

Мужская половая система хрящевых рыб анатомически объединена с мочевыделительной. Протоки парных семенников впадают в мочеточник, который по совместительству является и семяпроводом.

Женская половая система устроена иначе. Гаметы из яичников сперва попадают в полость тела, а оттуда по яйцеводу идут к клоаке.

Большая часть акул откладывает по одному крупному яйцу, из которого через некоторое время выходит молодое животное. У некоторых хрящевых рыб яйца не покидают тело матери и развитие эмбриона полностью происходит в «матке».

Нервная система

У акул есть спинной и головной мозг, развитая сеть периферических нервов. В мозге различают белое и серое вещество. Так как акулы – подвижные хищники, головной мозг у них развит лучше, чем у других хрящевых. Он состоит из мозжечка, продолговатого, среднего, промежуточного и конечного отделов.

Костные рыбы (Osteichthyes)

Костные рыбы – самый распространённый класс рыб, к нему относятся около 25 000 видов. Выделяют подклассы хрящекостных, лучепёрых, кистепёрых и двоякодышащих.

Форма тела значительно варьирует в зависимости от образа жизни. Основным органом движения, как и у хрящевых, является хвост. Парные плавники могут видоизменяться, позволяя некоторым рыбам ползать по суше, планировать в воздухе, присасываться к предметам или другим животным.

Тело покрыто кожей с чешуёй. Многочисленные железы выделяют слизь, которая выполняет самые разные функции: защищает рыб от бактерий, принимает участие в водно-солевом обмене, служит для распознавания и сигнализации, может быть токсичной.

Чешуя состоит из костных чешуек, расположенных по принципу черепицы. На протяжении жизни число чешуек особи практически не меняется. Чешуйки растут вместе с рыбой, на них образуются годовые кольца.

Скелет

Не у всех костных рыб скелет окостеневает полностью. Так, у хрящекостных (к ним относятся осетровые) есть хрящевые элементы.

Осевой скелет костных рыб мало отличается от скелета хрящевых. Их ребра длиннее и ограничивают полость тела не только с верху, но и с боков. Череп более развит, кости висцерального отдела имеют смешанное происхождение и соединены неподвижно. В висцеральном отделе присутствуют жаберные крышки, которые прикрывают жаберные щели. Они принимают активное участие в токе воды через жабры.

Пищеварительная система

Состоит из тех же отделов, что у хрящевых. Формы строения ротового аппараты разнообразны и зависят от типа питания рыб. Зубы состоят из дентина, покрытого эмалью, могут прирастать к кости или быть подвижными. Некоторые рыбы не имеют зубов.

Желудок выражен слабо или может отсутствовать (например, у карповых). Тонкая кишка значительно длиннее, чем у хрящевых. Поджелудочной железы нет, её функции выполняет многолопастная печень. Спиральный клапан у высших костных отсутствует.

Кишечник открывается анальным отверстием во внешнюю среду, клоака есть только у двоякодышащих.

Дыхательная система

Межжаберные перегородки у большинства видов редуцировались, поэтому жаберные лепестки располагаются прямо на дугах, с обеих сторон. При поднятии жаберных крышек вода засасывается в ротовое отверстие. При закрытии крышек вода выходит через жаберные щели, омывая лепестки.

Таким образом, костные рыбы могут дышать в стоячей воде, находясь на одном месте. В условиях дефицита кислорода возможен также кожный газообмен. У двоякодышащих и некоторых ильных рыб имеется ячеистое лёгкое (видоизменённый плавательный пузырь).

Кровеносная система

Сходна по строению с кровеносной системой хрящевых. Лимфатическая система развита лучше.

Выделительная система

Электролитный состав жидкостей хрящевых рыб близок к морской воде, поэтому поддерживать водно-солевой баланс им легче. Выделительная система костных устроена несколько сложнее, так как им постоянно приходится поддерживать разницу в солевом составе тела и среды.

Почки пресноводных костных рыб вынуждены постоянно реабсорбировать ионы (возвращать в организм из первичной мочи ), иначе тело рыбы потеряет все соли. Конечный продукт азотистого обмена у пресноводных – не мочевина, а токсичный аммиак. Морские виды, наоборот, стремятся вывести соли и не потерять воду. Они выделяют гораздо меньше мочи, чем пресноводные.

У некоторых видов имеется мочевой пузырь, где скапливается моча. Жабры и кожа также могут участвовать в выведении продуктов обмена.

Нервная система

Головной мозг устроен проще, чем у хрящевых. Строение органов чувств схожее.

Поведение костных рыб сложнее. Если у акул рефлексы вырабатываются медленно и затухают за 2-3 дня, у костных рыб рефлекс может затухать в течении месяцев.

Половая система

Не сопряжена с выделительной, семявыносящие протоки самостоятельно открываются половым отверстием.

Оплодотворение у большинства видов наружное. Самка мечет яйца (икру), самец оплодотворяет её. Выбор партнёра и определение места для нереста у некоторых рыб может быть сложным процессом. Часто родители заботятся о потомстве: строят надёжные укрытия, присматривают за мальками.

Одна самка может метать тысячи икринок (рыба-луна – до 30 млн.). Икринки содержат много желтка, поэтому другие животные часто лакомятся ими.

Рыбы делятся на два класса: хрящевые и костные. Яркими представителями хрящевых рыб являются скаты и акулы. В качестве примера костной рыбы можно вспомнить тех, что часто используют в пищу: карась, сельдь, карп и т.д. Основываясь на примерах, можно выполнить это задание.

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить

Задание EB10408 Для каждого животного выберите температуру тела.

Оглавление

Оглавление Далее

Далее