сюжет жди меня и я вернусь

Анализ стихотворения «Жди меня и я вернусь» К. Симонова

Не каждый человек может писать стихи, но порой прочитанное произведение воспринимается настолько обострённо, будто автор заглянул в душу. Эти слова так точно отразили всё, о чём солдат хотел рассказать своей любимой, уходя на фронт, что их переписывали и заучивали наизусть, а потом повторяли, как молитву: «Жди меня, и я вернусь». Анализ стихотворения позволяет понять, почему так происходило.

Просьба перед разлукой

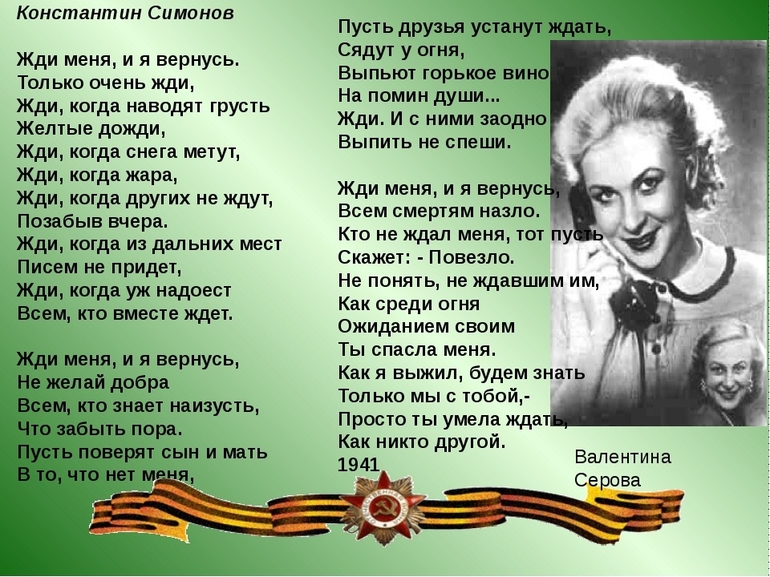

Накануне военного лихолетья ситуация в жизни Симонова сложилась непростая. Константин Михайлович женат (это его второй брак, есть ребёнок), но отчаянно влюблён в очень красивую женщину, актрису Валентину Серову. Ей всего 22 года, и она уже вдова военного лётчика и мать маленького сына. И тогда Константин разводится с женой — играть роль верного мужа, когда в сердце теперь безраздельно царит другая, он считает невозможным.

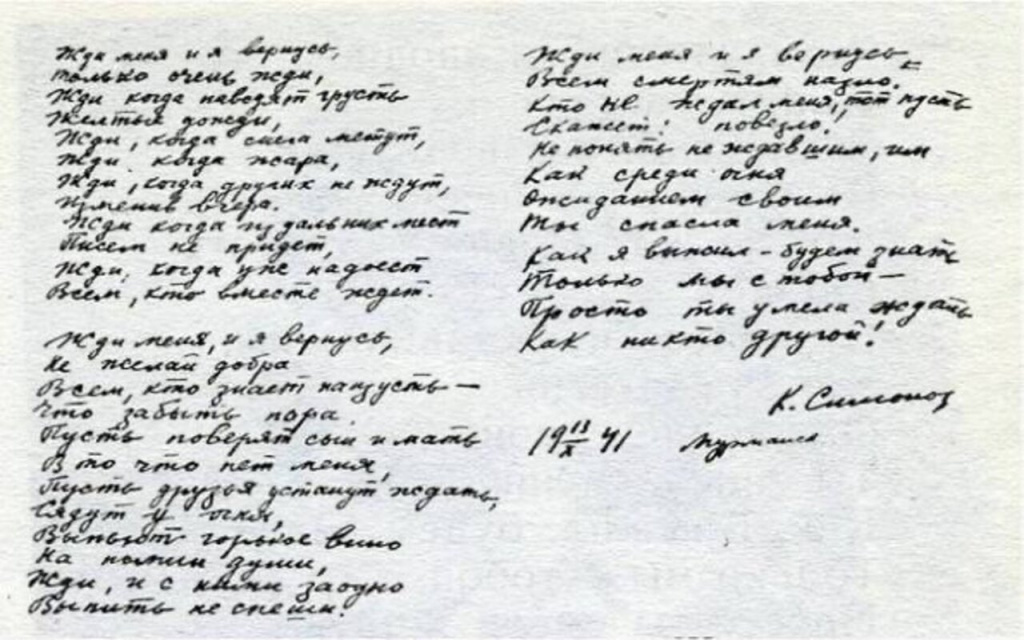

Интересна история создания этого письма в стихах. Лето 1941 года. Началась Великая Отечественная. Константин Симонов в свои 25 лет — военный корреспондент газеты «Красная звезда». Он был на фронте и первые бои страшной войны увидел именно там.

Корреспондент едва не погиб под белорусским Могилёвом и на короткое время возвратился в Москву. Будучи в гостях у Л. Кассиля на его переделкинской даче, написал свой шедевр. Автор адресует письмо единственной, которая стала самым дорогим человеком.

В те годы с фронта домой писали многие. Только это послание любимой — не совсем обычное, автор вложил свои чувства в стихи. И каждая строка — как натянутый нерв.

Выразительность и потрясающая искренность

Чем выделяется письмо в стихах? Это произведение, относящееся к интимной лирике, удивительным образом перекликается с такими разными жанрами:

Написано трёхстопным и четырёхстопным хореем с использованием перекрёстной рифмовки. Из всего разнообразия средств художественной выразительности наличествуют эпитеты и метафоры. Анафора придаёт стихотворению схожесть с молитвой: многократно повторяются слова «жди меня».

Темой стихотворения является любовь, но не та, что подобно мотыльку порхает от цветка к цветку. Это сильное чувство, которому сопутствует верность настоящей женщины. И непоколебимая вера в то, что её солдат обязательно вернётся.

В композиции выделяются три части. Сюжет произведения развивается последовательно:

Анализ стихотворения «Жди меня и я вернусь» Симонова

Всего получено оценок: 114.

Всего получено оценок: 114.

Стихотворение “Жди меня, и я вернусь…” в годы Великой Отечественной войны было для солдат настоящей молитвой, помогавшей им продолжать бороться с немцами. Краткий анализ “Жди меня и я вернусь” по плану поможет ученикам 7 класса понять, почему у него была именно такая судьба. Он может использоваться на уроке литературы в качестве информационного материала.

Краткий анализ

История создания – оно написано в самом начале войны, в 1941 году. Поначалу Симонов считал его слишком личным, но в 1942 году все же опубликовал стихотворение в “Правде”.

Тема стихотворения – любовь женщины, помогающая выдержать все испытания войны.

Композиция – трёхчастная, состоит из трёх строф.

Жанр – послание.

Стихотворный размер – трёх- и четырёхстопный хорей с перекрестной рифмовкой.

Эпитеты – “жёлтые дожди”, “дальние места”, “горькое вино”.

Метафоры – “снега метут”, “ожиданием своим ты спасла меня”.

История создания

К 1941 году Константин Симонов уже понимал, что такое война – для него она началась в 1939 году на Халкин-Голе. Военный корреспондент, он понимал, как опасно находиться на линии фронта и написал стихотворение-письмо своей любимой женщине. Актриса Валентина Серова была эвакуирована в Фергану со своим театром, и поэт просит её просто ждать. Вера в то, что тебя так ждут, помогает человеку выжить и не сломаться.

История их любви была достаточно сложной, но поэт знал, что любимая им женщина долгое время была верна своему мужу после его гибели. Именно поэтому он уверен в том, что она – та, кто умеет ждать по-настоящему.

Поначалу он не собирался отдавать написанные строки в печать – для него это стихотворение было слишком личным. Но друзья уговорили его, и в 1942 году оно появилось в газете “Правда”. Но первую публикацию “Жди меня, и я вернусь” отдали в “Красную звезду”, там его не приняли. Впоследствии критики не раз отзывались о стихотворении неблагоприятно, но самым главным для поэта было то, как его принимали на фронте.

Стих относится к интимной лирике. Произведение посвящено любви женщины – такой сильной, что она становится сильнее смерти. Её терпеливое ожидание бережёт бойца в бою, это апофеоз светлого и прекрасного чувства.

Композиция

Композиционно произведение состоит из трёх частей, каждую из которых поэт отделил рефреном “Жди меня и я вернусь”.

В первой части он рассказывает о том, как тяжело и грустно ждать любимого с фронта – времена года сменяются, письма перестали приходить, многие женщины уже разуверились в том, что их солдат вернётся.

Вторая часть самая эмоционально насыщенная, развивающая идею: уже и её любимого никто не ждёт. Мать, родители, ребёнок – все поверили в то, что его нет, и поминают его душу.

Третья часть – это награда за ожидание, за преданность. Герой выжил и возвращается именно благодаря тому, что его так горячо и верно ждали.

Трёх- и четырёхстопный хорей, использованный для создания однообразного ритма, помогает Симонову подчеркнуть эту мысль, а перекрестная рифмовка облегчает восприятие поэтических строк.

Это любовное послание, так как адресовано лирическим героем своей возлюбленной, конкретной женщине. Такой жанр был использован именно потому, что поначалу это было стихотворение только для одного человека.

Средства выразительности

Для этого стихотворения поэт использует достаточно скупой набор классических художественных средств:

Анализ стихотворения «Жди меня и я вернусь» Симонова

Краткий анализ

История создания – оно написано в самом начале войны, в 1941 году. Поначалу Симонов считал его слишком личным, но в 1942 году все же опубликовал его в “Правде”.

Тема стихотворения – любовь женщины, помогающая выдержать все испытания войны.

Композиция – трехчастная, части отделены повторами.

Жанр – интимная лирика.

Стихотворный размер – трех- и четырехстопный хорей с перекрестной рифмовкой.

Эпитеты – “желтые дожди”, “дальние места”, “горькое вино”.

Метафоры – “снега метут”, “ожиданием своим ты спасла меня”.

Анализ стихотворения «Жди меня, и я вернусь»

В стихотворении многократным образом – 11 раз – повторяется слово «жди», и это не просто просьба, это мольба. 7 раз в тексте употребляются однокоренные слова и словоформы: «ждавшим», «ожиданием», «ждать», «ждал», «ждёт», «ждут». Жди, и я вернусь, только очень жди – такая концентрация слова похожа на заклинание, стихотворение пропитано отчаянной надеждой. Кажется, будто солдат полностью доверил свою жизнь тому, кто остался дома.

Также, если делать анализ стихотворения «Жди меня, и я вернусь», можно заметить, что оно посвящено женщине. Но не матери или дочери, а возлюбленной жене или невесте. Солдат просит не забывать его ни в коем случае, даже когда у детей и матерей уже не осталось надежды, даже когда они пьют горькое вино за помин его души, он просит не поминать его вместе с ними, а продолжать верить и ждать. Ожидание одинаково важно и для тех, кто остался в тылу, и в первую очередь для самого солдата. Вера в бесконечную преданность вдохновляет его, придаёт уверенность, заставляет цепляться за жизнь и отодвигает на задний план страх смерти: «Не понять, не ждавшим им, как среди огня ожиданием своим ты спасла меня». Солдаты в бою тем и были живы, что осознавали, что дома их ждут, что им нельзя умирать, необходимо вернуться.

1418 дней, или около 4 лет, длилась Великая Отечественная война, 4 раза сменялись времена года: жёлтые дожди, снега и жара. За это время не потерять веру и дождаться бойца спустя столько времени – настоящий подвиг. Константин Симонов понимал это, именно поэтому стихотворение обращено не только к бойцам, но и ко всем, кто до последнего хранил в душе надежду, верил и ждал, несмотря ни на что, «всем смертям назло».

История создания

К 1941 году Константин Симонов уже понимал, что такое война – для него она началась в 1939 году на Халкин-Голе. Военный корреспондент, он понимал, как опасно находиться на линии фронта и написал стихотворение-письмо своей любимой женщине. Актриса Валентина Серова была эвакуирована в Фергану со своим театром, и поэт просит ее просто ждать. Вера в то, что тебя так ждут, помогает человеку выжить и не сломаться.

История их любви была достаточно сложной, но поэт знал, что любимая им женщина долгое время была верна своему мужу после его гибели. Именно поэтому он уверен в том, что она – так, кто умеет ждать по-настоящему.

Поначалу он не собирался отдавать написанные строки в печать – для него это стихотворение было слишком личным. Но друзья уговорили его – и в 1942 году оно появилось в газете “Правда”. На первую публикацию “Жди меня и я вернусь” отдали в “Красную звезду”, но там его не приняли. Впоследствии критики не раз подвергали произведение критике, но самым главным для поэта было то, как его принимали на фронте.

Военная литература

В годы войны в литературном творчестве случился небывалый подъём. Публиковалось множество произведений военной тематики: рассказы, повести, романы и, конечно, стихи. Стихи запоминались быстрее, их можно было наложить на музыку и исполнять в трудный час, передавать из уст в уста, повторять про себя, как молитву. Стихи военной тематики стали не просто фольклором, они носили сакральный смысл.

Лирика и проза поднимали и без того сильный дух русского народа. В каком-то смысле стихи толкали солдат на подвиги, вдохновляли, придавали сил и лишали страха. Поэты и писатели, многие из которых сами участвовали в военных действиях или открывали свой поэтический талант в землянке или кабине танка, понимали, как важна для бойцов всеобщая поддержка, прославление обшей цели – спасение родины от врага. Именно поэтому произведения, в большом количестве возникшие в ту пору, были отнесены к отдельной отрасли литературы – военной лирике и военной прозе.

Композиция

Композиционно произведение состоит из трех частей, каждую из которых поэт отделил рефреном “Жди меня и я вернусь”.

В первой части он рассказывает о том, как тяжело и грустно ждать любимого с фронта – времена года сменяются, письма перестали приходить, многие женщины уже разуверились в том, что их солдат вернется.

Вторая часть – кульминация, развивающая идею: уже и ее любимого никто не ждет. Мать, родители, ребенок – все поверили в то, что его нет, и поминают его душу.

Третья часть – это награда за ожидание, светлые мотивы. Герой выжил и возвращается именно благодаря тому, что его так горячо и верно ждали.

Самое известное произведение

Разумеется, лучше всего проиллюстрировать творчество Константина Симонова можно его самым известным стихотворением. Анализ стихотворения «Жди меня, и я вернусь» следует начать с вопроса о том, почему оно стало таковым. Почему оно так запало в душу народу, почему именно оно теперь прочно ассоциируется с именем автора? Ведь изначально поэт даже не планировал его публиковать. Симонов написал его для себя и о себе, точнее о конкретном человеке. Но на войне, и особенно на такой войне, как Великая Отечественная, невозможно было существовать в одиночку, все люди стали братьями и делились друг с другом самым сокровенным, зная, что, возможно, это будут их последние слова.

Вот и Симонов, желая поддержать товарищей в трудный час, читал им свои стихи, а солдаты завороженно слушали их, переписывали, запоминали наизусть и шептали в окопах, как молитву или как заклинание. Наверное, Симонову удалось уловить самые потаённые и интимные переживания не только простого бойца, но и каждого человека. «Жди, и я вернусь, только очень жди» — главная мысль всей литературы военного времени, то, о чём больше всего на свете хотели услышать солдаты.

Средства выразительности

Для этого стиха поэт использует достаточно скупой набор классических художественных средств:

При этом они просто подчеркивают основную мысль, а главную роль в создании тона и настроения играет анафора – слово “жди”, которое постоянно повторяется в строфе. Это повторение и придает произведению сходство с молитвой.

Просьба перед разлукой

Накануне военного лихолетья ситуация в жизни Симонова сложилась непростая. Константин Михайлович женат (это его второй брак, есть ребёнок), но отчаянно влюблён в очень красивую женщину, актрису Валентину Серову. Ей всего 22 года, и она уже вдова военного лётчика и мать маленького сына. И тогда Константин разводится с женой — играть роль верного мужа, когда в сердце теперь безраздельно царит другая, он считает невозможным.

Интересна история создания этого письма в стихах. Лето 1941 года. Началась Великая Отечественная. Константин Симонов в свои 25 лет — военный корреспондент газеты «Красная звезда». Он был на фронте и первые бои страшной войны увидел именно там.

Корреспондент едва не погиб под белорусским Могилёвом и на короткое время возвратился в Москву. Будучи в гостях у Л. Кассиля на его переделкинской даче, написал свой шедевр. Автор адресует письмо единственной, которая стала самым дорогим человеком.

В те годы с фронта домой писали многие. Только это послание любимой — не совсем обычное, автор вложил свои чувства в стихи. И каждая строка — как натянутый нерв.

Это произведение поражало своей искренностью. Совершенно невозможно было усомниться в чувствах и словах поэта. И Валентина поверила, а в 1943 стала женой человека, который тогда, в самом начале войны, заклинал: «Жди меня».

Послание, адресованное одной — и всем

Поначалу ни о какой публикации Симонов даже не думал, ведь это было личное обращение к женщине, которая была от него оторвана войной. Валентина с театром была эвакуирована из Москвы в среднеазиатскую Фергану. Но уже осенью он, будучи на Северном фронте, прочёл эти строки своим друзьям.

Оказалось, что именно такие честные слова, искренние эмоции и нужны были солдатам — это было краткое содержание тех мыслей, которые одолевали каждого. Стихи переписывали и как что-то неизмеримо важное носили в нагрудных карманах гимнастёрок. В конце 1941 года, когда ситуация на полях сражений была очень сложной, в радиоэфире прозвучало «Жди меня, и я вернусь». Симонов сам прочитал своё произведение.

К решению опубликовать письмо в стихах военкор пришёл не сразу. Однако множество откликов, которые приходили от самых разных, в большинстве своём совершенно незнакомых людей, подводили его к этой мысли. И вдруг оказалось, что такое «чересчур любовно-личное» сочинение не вписывается в редакционное ви́дение руководителей сразу двух газет:

Сочли не совсем уместным публиковать подобное произведение рядом со статьями на военно-патриотическую тематику, в которых были либо сводки с фронтов и рассказы о подвигах, совершённых в последнее время, либо призывы к мести за злодеяния гитлеровцев. И, возможно, симоновские строки так бы и затерялись, но всё-таки нашёлся редактор, который принял в печать это письмо.

Опубликованное в «Правде», центральной газете страны, стихотворение обрело невероятную популярность и на фронте, и в тылу. Этот выпуск от 14 января 1942 года был невероятно востребован. После того как все статьи номера были прочитаны, аккуратно вырезали небольшой по размеру фрагмент третьей полосы (газетной страницы) и потом снова и снова твердили: «Жди меня». История написания личного письма неожиданно для самого́ автора стала историей шедевра.

Писатель посвятил сочинение любимой Валентине, а читатели адресовали уже своим женщинам. И никто не воспринимал это как плагиат — Симонов высказал то, что было в душе у каждого бойца.

Это было похоже на заклинание или даже на мольбу. А ещё на веру в незыблемость истины: пока у воина надёжный тыл, он непобедим.

Выразительность и потрясающая искренность

Чем выделяется письмо в стихах? Это произведение, относящееся к интимной лирике, удивительным образом перекликается с такими разными жанрами:

Написано трёхстопным и четырёхстопным хореем с использованием перекрёстной рифмовки. Из всего разнообразия средств художественной выразительности наличествуют эпитеты и метафоры. Анафора придаёт стихотворению схожесть с молитвой: многократно повторяются слова «жди меня».

Темой стихотворения является любовь, но не та, что подобно мотыльку порхает от цветка к цветку. Это сильное чувство, которому сопутствует верность настоящей женщины. И непоколебимая вера в то, что её солдат обязательно вернётся.

В композиции выделяются три части. Сюжет произведения развивается последовательно:

Каждая часть начинается с мольбы об ожидании и обещания вернуться. Этот рефрен усиливает эмоциональный фон стихотворения.

Тематика и проблематика

Стихотворение потрясает чуткого читателя. Во-первых, описанием кровавых и трагичных будней войны. Во-вторых, описываемой в стихотворении мерзкой ситуацией предательства. Как выдержит душа солдата день и ночь погружённого в смертельную «работу» войны, полагающего, что он защищает всё самое дорогое в своей жизни, если однажды ему объявят, его не ждут, что его предали?…

У Симонова воин гибнет, не узнав, к счастью, что предан. Предан той, от которой, наверняка, не ждал этого.

Контекст

Константин Симонов, как мы знаем, с первых дней войны был командирован «Красной звездой» фронтовым корреспондентом и прошёл все (!) фронты от севера и до юга. Вместе с армией прошёл по территории Румынии, Болгарии, Югославии, Польши и Германии, присутствовал при штурме Берлина. Никто, практически, из его коллег не может похвастаться подобным послужным списком. И ему веришь безоговорочно и на 100% — он видел почти всё, что описывает, своими глазами, он искренен в своих чувствах и эмоциях…

Поэтому стихотворение «Открытое письмо» — это поэтическое изложение реальных событий произошедших на глазах Симонова в 1943 году. Старший лейтенант, фамилию которого Симонов не запомнил, погиб в одном из нескончаемых боёв той войны. А через некоторое время на имя погибшего пришло письмо от жены, суть которого, Симонов упоминает в ответе, написанном по просьбе товарищей погибшего.

Военные поэмы и стихи Симонова

Жди меня, и я вернусь. Только очень жди, Жди, когда наводят грусть Желтые дожди, Жди, когда снега метут, Жди, когда жара, Жди, когда других не ждут, Позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест Писем не придет, Жди, когда уж надоест Всем, кто вместе ждет.

Жди меня, и я вернусь, Не желай добра Всем, кто знает наизусть, Что забыть пора. Пусть поверят сын и мать В то, что нет меня, Пусть друзья устанут ждать, Сядут у огня, Выпьют горькое вино На помин души… Жди. И с ними заодно Выпить не спеши.

Жди меня, и я вернусь, Всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть Скажет: — Повезло. Не понять, не ждавшим им, Как среди огня Ожиданием своим Ты спасла меня. Как я выжил, будем знать Только мы с тобой,- Просто ты умела ждать, Как никто другой.

История создания

Константин Симонов работал военным корреспондентом. Еще в 1939 году на Халхин-голе он понял, что такое война. Поэт знал, как опасно находиться на фронте, поэтому написал письмо-стихотворение любимой женщине — Валентине Серовой.

Ее эвакуировали в Ферган вместе с театром. Там ей оставалось только ждать и молиться в надежде на то, что ее возлюбленный вернется живым. На фронте Симонова очень поддерживала вера в то, что его ждет Валентина. Это чувство помогало всем солдатам.

История отношений Серовой и Симонова достаточно сложная. Она долгое время тосковала по погибшему первому мужу. Но Симонов все же смог завоевать ее внимание, поэтому он был уверен в ее верности.

Стихотворение написано в 1941 году. Долгое время поэт не собирался его публиковать, так как строчки были очень личными. В 1942 году его все же уговорили и «Жди меня, и я вернусь» Симонова появилось на страничках «Правды».

Краткое содержание

Лирический герой обращается к возлюбленной. Он просит ждать его при любых обстоятельствах. Даже если будут идти дожди, мести снега, настанет жара. Если все вокруг перестанут надеяться, то ей все равно стоит верить в возвращение героя.

Стоит надеяться на возвращение в любых обстоятельствах. Даже если мама и сын забудут о нем. И пусть друзья посидят в своем кругу, выпьют вино за упокой души. Все равно героине стоит ждать возвращения любимого.

Только вера спасла героя от смерти, уберегла на фронте, поэтому только ему и любимой известно, что значит ждать.

Анализ текста

Стихотворение написано в жанре любовного послания. Изначально оно предназначалось только для Валентины Серовой, поэтому строчки такие личные и чувственные. Лирический герой обращается к своей возлюбленной и делится с ней своими переживаниями.

Центральная тема стихотворения — великая сила любви. Только она способна помочь человеку пережить все испытания. Это чувство всегда оберегает людей и придает им сил.

В композиции стихотворения можно выделить несколько частей:

При написании стихотворения Симонов использовал следующие средства выразительности:

Годы войны стали тяжелым испытанием для всех солдат. В боях погибло большое количество людей. Только вера и любовь заставляли идти людей дальше.

Стихотворение Симонова одно из самых пронзительных. Оно наполнено откровенными чувствами, переживаниями и мыслями. Именно поэтому оно стало таким популярным на фронте.

«Жди меня»: история самого любимого военного стихотворения

На войне нельзя оставаться без надежды на хорошее, без веры в жизнь и в победу. А оставаться без любви — все равно что сразу сдаться в плен врагу. Стихотворение-посвящение, стихотворение-легенда «Жди меня» стало родным для каждого солдата Великой Отечественной. Каждый раз, когда его переписывали от руки, оно словно перерождалось — бойцы вкладывали в него свою любовь, свои смыслы, свою боль и надежду.

В феврале 1942 года в газете «Правда» появилось стихотворение Симонова «Жди меня». Поэт нашёл простые слова, которые каждый солдат мог считать своими: это была просьба к жене, к невесте, к любимой, к той, что ждёт дома и вглядывается тревожными ночами в темноту. Слова шли от сердца, и вырезанное из газеты стихотворение многие хранили в кармане гимнастерки.

Великая Отечественная война дала новое направление его творчеству. Стихи Константина Симонова были особенно любимы в народе в эти грозные годы: их знали на фронте и в тылу, их читали по радио и на театральных подмостках, их пели, печатали в газетах. (Из учебника «Литература», 7 класс, часть вторая под ред. Б. А. Ланина).

Легендарное письмо-стихотворение поэт посвятил любимой женщине — советской актрисе Валентине Серовой. Симонов познакомился с Серовой почти перед самой войной, в то время она уже потеряла мужа — прославленного летчика-испытателя, героя гражданской войны в Испании Анатолия Серова. Валентина стала для Симонова настоящей музой, он посвятил ей немало прекрасных строк. Самое известное стихотворение, которое поэт написал для Валентины Серовой — и об этом, пожалуй, знают все — «Жди меня».

Поэт ушел на фронт еще в 41-м — он был военным корреспондентом. Вспоминая о своей любимой, он решает написать письмо в стихах. Потом его будут переписывать от руки солдаты всей страны, чтобы вложить в заветный конверт и отправить возлюбленной. Стихотворение-легенда вошло в сборник «С тобой и без тебя». В военные годы достать его было почти невозможно.

Наверное, не зря поначалу «Жди меня» восприняли неоднозначно: Лев Кассиль, например, считал, что с его публикацией спешить пока не стоит. Да и вообще, не слишком ли интимные строки поэт хочет обнародовать и включить в сборник стихов? Редактор «Красной звезды» Давид Ортенберг сказал:

«Эти стихи не для военной газеты. Нечего растравлять душу солдата. ».

«Я считал, что эти стихи — мое личное дело. Но потом, несколько месяцев спустя, когда мне пришлось быть на далеком севере и, когда метели и непогода иногда заставляли просиживать сутками где-нибудь в землянке, мне пришлось самым разным людям читать стихи. И самые разные люди десятки раз при свете коптилки или ручного фонарика переписывали на клочке бумаги стихотворение „Жди меня“, которое, как мне раньше казалось, я написал только для одного человека»

Константин Симонов В сборнике, изданном во время войны, стихотворение сопровождалось словами: «Валентине Васильевне Серовой». Но потом, спустя годы, когда актриса и поэт завершат свою историю любви, Симонов сократит строки посвящения. Будет написано просто: «В. С.». Сам он говорил, что о любви к Валентине все уже сказано в стихах.

И действительно, для миллионов читателей по всей стране эти строки были родными — независимо от того, кому были посвящены. Просто каждому они были по-своему близки. Их перечитывали, переписывали, заучивали наизусть, читали возлюбленным в парках — они стали уже чем-то большим, чем просто посвящение одной конкретной женщине.

Сын Константина Симонова, писатель и режиссер Алексей Симонов, в интервью порталу Культура.рф рассказал:

«Со временем стихотворение становилось все популярнее, и о том, что его адресат — конкретная женщина, перестали вспоминать. Более того, когда любовь прошла и отец разошелся с Серовой, особого желания сохранять верность этому посвящению у него не было. Поэтому в разных изданиях текст появляется то с посвящением Серовой, то без него».

«С той поры, когда 26-летний поэт напечатал в январе 1942 года в „Правде“ стихотворение „Жди меня“, его имя прочно врезалось в память читателей, с той поры оно стало словно бы неотделимо от самой войны, и все, что он после этого создавал, встречалось с самым пристальным вниманием, с неиссякаемым интересом».