странное влияние имел на меня отец и странные были наши отношения

Странное влияние имел на меня отец и странные были наши отношения

На следующее утро, когда я сошел к чаю, матушка побранила меня — меньше, однако, чем я ожидал — и заставила меня рассказать, как я провел накануне вечер. Я отвечал ей в немногих словах, выпуская многие подробности и стараясь придать всему вид самый невинный.

— Все-таки они люди не comme il faut, — заметила матушка, — и тебе нечего к ним таскаться, вместо того чтоб готовиться к экзамену да заниматься.

Так как я знал, что заботы матушки о моих занятиях ограничатся этими немногими словами, то я и не почел нужным возражать ей; но после чаю отец меня взял под руку и, отправившись вместе со мною в сад, заставил меня рассказать всё, что я видел у Засекиных.

Странное влияние имел на меня отец — и странные были наши отношения. Он почти не занимался моим воспитанием, но никогда не оскорблял меня; он уважал мою свободу — он даже был, если можно так выразиться, вежлив со мною. Только он не допускал меня до себя. Я любил его, я любовался им, он казался мне образцом мужчины — и, боже мой, как бы я страстно к нему привязался, если б я постоянно не чувствовал его отклоняющей руки! Зато, когда он хотел, он умел почти мгновенно, одним словом, одним движением возбудить во мне неограниченное доверие к себе. Душа моя раскрывалась — я болтал с ним, как с разумным другом, как с снисходительным наставником. Потом он так же внезапно покидал меня — и рука его опять отклоняла меня, ласково и мягко, но отклоняла.

На него находила иногда веселость, и тогда он готов был резвиться и шалить со мной, как мальчик (он любил всякое сильное телесное движение); раз — всего только раз! — он приласкал меня с такою нежностью, что я чуть не заплакал. Но и веселость его и нежность исчезали без следа — и то, что происходило между нами, не давало мне никаких надежд на будущее, точно я всё это во сне видел. Бывало, стану я рассматривать его умное, красивое, светлое лицо. сердце мое задрожит, всё существо мое устремится к нему. он словно почувствует, что во мне происходит, мимоходом потреплет меня по щеке — и либо уйдет, либо займется чем-нибудь, либо вдруг весь застынет, как он один умел застывать, и я тотчас же сожмусь и тоже похолодею. Редкие припадки его расположения ко мне никогда не были вызваны моими безмолвными, но понятными мольбами: они приходили всегда неожиданно. Размышляя впоследствии о характере моего отца, я пришел к тому заключению, что ему было не до меня и не до семейной жизни; он любил другое и насладился этим другим вполне. «Сам бери, что можешь, а в руки не давайся; самому себе принадлежать — в этом вся штука жизни», — сказал он мне однажды. В другой раз я в качестве молодого демократа пустился в его присутствии рассуждать о свободе (он в тот день был, как я это называл, «добрый»; тогда с ним можно было говорить о чем угодно).

— Свобода, — повторил он, — а знаешь ли ты, что может человеку дать свободу?

— Воля, собственная воля, и власть она даст, которая лучше свободы. Умей хотеть — и будешь свободным, и командовать будешь.

Отец мой прежде всего и больше всего хотел жить — и жил. Быть может, он предчувствовал, что ему не придется долго пользоваться «штукой» жизни: он умер сорока двух лет.

Я подробно рассказал отцу мое посещение у Засекиных. Он полувнимательно, полурассеянно слушал меня, сидя на скамье и рисуя концом хлыстика на песке. Он изредка посмеивался, как-то светло и забавно поглядывал на меня и подзадоривал меня короткими вопросами и возражениями. Я сперва не решался даже выговорить имя Зинаиды, но не удержался и начал превозносить ее. Отец все продолжал посмеиваться. Потом он задумался, потянулся и встал.

Я вспомнил, что, выходя из дома, он велел оседлать себе лошадь. Он был отличный ездок — и умел, гораздо раньше г. Рери, укрощать самых диких лошадей.

— Я с тобой поеду, папаша? — спросил я его.

— Нет, — ответил он, и лицо его приняло обычное равнодушно-ласковое выражение. — Ступай один, коли хочешь; а кучеру скажи, что я не поеду.

Он повернулся ко мне спиной и быстро удалился. Я следил за ним глазами — он скрылся за воротами. Я видел, как его шляпа двигалась вдоль забора: он вошел к Засекиным.

Он остался у них не более часа, но тотчас же отправился в город и вернулся домой только к вечеру.

После обеда я сам пошел к Засекиным. В гостиной я застал одну старуху княгиню. Увидев меня, она почесала себе в голове под чепцом концом спицы и вдруг спросила меня, могу ли я переписать ей одну просьбу.

— С удовольствием, — отвечал я и присел на кончик стула.

— Только смотрите покрупнее буквы ставьте, — промолвила княгиня, подавая мне измаранный лист, — да нельзя ли сегодня, батюшка?

— Сегодня же перепишу-с.

Дверь из соседней комнаты чуть-чуть отворилась, и в отверстии показалось лицо Зинаиды — бледное, задумчивое, с небрежно откинутыми назад волосами: она посмотрела на меня большими холодными глазами и тихо закрыла дверь.

— Зина, а Зина! — проговорила старуха.

Зинаида не откликнулась. Я унес просьбу старухи и целый вечер просидел над ней.

Странное влияние имел на меня отец и странные были наши отношения

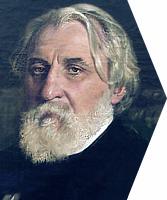

Иван Сергеевич Тургенев по отцу принадлежал к старинному дворянскому роду — имена его предков встречались в описаниях исторических событий со времен Ивана Грозного.

В Смутное время один из Тургеневых — Петр Никитич — был казнен на Лобном месте за то, что безбоязненно обличал Лжедмитрия.

«Ты не сын царя Иоанна, а Гришка Отрепьев, беглый из монастыря; я знаю тебя», — сказал он самозванцу.

Из семейных преданий писателю известно было, что в 1670 году дальний предок его, Тимофей Васильевич, сидевший воеводою в Царицыне, был захвачен казаками Степана Разина при вступлении их в город. Воеводу привели на веревке к реке, закололи копьем и утопили. Долго жили в памяти писателя впечатления от этого рассказа. Ими навеян отрывок в повести «Призраки», в котором дана картина гульбища разинцев.

Постепенно древний род Тургеневых беднел и мельчал, теряя одно за другим родовые поместья. Дед писателя, Николай Алексеевич, служил в гвардии при Екатерине II и после четырнадцатилетней службы ушел в отставку в чине прапорщика.

Военным был и отец писателя — Сергей Николаевич, родившийся в 1793 году. Семнадцатилетним юношей начал он службу в кавалергардском полку и ко времени встречи со своей будущей женой был в чине поручика.

Неподалеку от его родового имения — села Тургенево Орловской губернии Мценского уезда — находилась усадьба Спасское, принадлежавшая богатой помещице Варваре Петровне Лутовиновой.

Трудно сложилась ее судьба. В тяжелых испытаниях прошло детство, безотрадно протекли молодые годы. Она рано лишилась отца, а отчим, невзлюбивший ее, обращался с нею так деспотически, что в конце концов она вынуждена была бежать из родительского дома, где чувствовала себя бесправной и отверженной.

Немногим легче жилось Варваре Петровне и у дяди ее, Ивана Ивановича Лутовинова, приютившего шестнадцатилетнюю беглянку в Спасском. У него были свои причуды и капризы, которым ей волей-неволей пришлось покориться. В Спасском Варвара Петровна, по милости самовластного старика, жила почти взаперти. Так и прошли ее молодые годы в совершенном одиночестве.

Варваре Петровне было около тридцати лет, когда внезапная кончина Лутовинова сделала ее одной из самых богатых помещиц в округе: она получила в наследство несколько имений, многие тысячи десятин земли, тысячи душ крепостных крестьян.

Неизвестно в точности, при каких обстоятельствах произошло знакомство Сергея Николаевича Тургенева с Лутовиновой. По рассказам соседей, может быть и не вполне достоверным, Сергей Николаевич, бывший в своем полку ремонтером, приехал однажды в Спасское к Варваре Петровне, чтобы купить лошадей из ее завода для полка. Знакомство, начатое с делового визита, кончилось сватовством. Но и сватовство, по-видимому, вызвано было деловыми соображениями.

Варвара Петровна была на шесть лет старше жениха и в отличие от него красотой не блистала.

Молодой офицер произвел неотразимое впечатление на Лутовинову. Отец Сергея Николаевича настойчиво советовал ему добиваться руки Варвары Петровны: «Женись, ради бога, на Лутовиновой. а то мы скоро пойдем с сумой».

На предложение Сергея Николаевича Варвара Петровна ответила согласием, и, обвенчавшись в феврале 1816 года в Орле, они поселились в собственном городском доме на Борисоглебской улице.

Здесь и родился 28 октября 1818 года будущий писатель. Двумя годами старше его был первенец Тургеневых — Николай. Третий сын, Сергей, родившийся в 1821 году, был болезненным ребенком и умер, не достигнув шестнадцати лет.

Вскоре после рождения второго сына Сергей Николаевич вышел в отставку в чине полковника и переселился с семьей из Орла в Спасское-Лутовиново.

В 1822 году Тургеневы решили отправиться всей семьей в длительное заграничное путешествие. Выехали они на собственных лошадях и с фургоном, в сопровождении крепостной прислуги. Впереди в большой фамильной карете, запряженной четверкой караковых лошадей, с главным «лейб-кучером» на козлах, ехали господа.

Путь лежал через Москву, Петербург, Ригу. Передвигаясь из города в город, из страны в страну, Тургеневы побывали во многих местах Германии, Швейцарии, Франции.

Берлин, Дрезден, Карлсбад, Цюрих, Берн, Базель, Шомон, Париж… В столице Франции Тургеневы прожили почти полгода и вернулись в свое Спасское уже не через Петербург и Москву, а с юга, через Киев.

Впоследствии Иван Сергеевич упомянул в автобиографии о происшествии, приключившемся тогда с ним в Берне и едва не стоившем ему жизни. Он чуть было не погиб, сорвавшись с перил, окружавших яму, в которой содержались медведи городского зверинца; к счастью, отец успел подхватить его.

По возвращении из этого путешествия Тургеневы зажили «той дворянской, медленной, просторной и мелкой жизнью, самая память о которой уже почти изгладилась в нынешнем поколении — с обычной обстановкой гувернеров и учителей швейцарцев и немцев, доморощенных дядек и крепостных нянек». Так почти полвека спустя представлялось писателю это усадебное существование.

Все управление усадьбой Варвара Петровна взяла на себя. Спасское выросло и расширилось на ее глазах. Оно возникло в начале столетия, когда Иван Иванович Лутовинов затеял коренное переустройство своих местных владений (у него были имения еще и в других губерниях). Лутовинов выбрал для новой усадьбы изумительно живописное место на большом пологом холме в березовой роще, невдалеке от старого родового имения Лутовиновых — Петровского.

Долго помнили тамошние старожилы, как пересаживали в новый парк сосны, ели, пихты и лиственницы. Пришлось соорудить особые перевозочные снасти, чтобы выкопанные деревья с глыбами земли на огромных корневищах можно было перевозить в вертикальном положении.

Вокруг просторного двухэтажного господского дома, построенного в форме подковы, были разбиты фруктовые сады, устроены оранжереи, парники, теплицы…

Аллеи в центре нового парка взаимно пересеклись, образовав римскую цифру «XIX», обозначавшую век, в который возникло Спасское.

Сам основатель его уже давно покоился в мавзолее, который был воздвигнут им для себя на старом кладбище незадолго до смерти, а в усадьбе текла своим чередом иная жизнь, со своими радостями и огорчениями, страстями и тревогами, бурями и затишьями.

В гостиной по-прежнему изо дня в день тикали бронзовые часы. Шли недели, месяцы, проходили зимы и весны…

И с каждым годом все шире становился парк — немой свидетель смены поколений. Едва заметные прежде кустики сирени, акации и жимолости разрослись в огромные кусты. Длинный спуск к пруду окаймился с двух сторон орешником, рябиной, терновником, из-под которых выглядывал вереск и папоротник.

Ка всем громадном пространстве парка поразительное разнообразие создавало неуловимые переходы: то словно бы дремучий бор, то тенистые аллеи с песчаными дорожками, то заросли кустарника, то веселые березовые рощицы с овражками и глубокими рвами.

Казалось, не было таких пород деревьев, которых не нашлось бы здесь. Могучие дубы, купы столетних елей, лиственницы, сосны, ясени, стройные тополя, каштаны осины, клены, липы. В укромных уголках — крупные ландыши, земляника, темные головки грибов, голубые цветы цикория…

Это был какой-то обособленный мир. И. вспоминая впоследствии, на закате жизни, о ранних годах своего детства, о том, как один из дворовых, восторженный поэт в душе, уводил его в потаенные уголки парка читать стихи, Тургенев писал: «Эти деревья, эти зеленые листья, эти высокие травы заслоняют, укрывают нас от всего остального мира; никто не знает, где мы, что мы — а с нами поэзия, мы проникаемся, мы упиваемся ею…»

Мальчик рано стал замечать, что все вокруг подчинено почему-то дикому произволу, капризам и прихотям необузданно властных родителей. Сознание этого омрачало любовь к родному Спасскому, к его природе.

Отец не вникал в хозяйственные дела, был вечно занят выездами на охоту игрою в карты, кутежами, ухаживанием за девицами из соседних имений.

Первая любовь (Тургенев И. С., 1860)

На следующее утро, когда я сошел к чаю, матушка побранила меня — меньше, однако, чем я ожидал — и заставила меня рассказать, как я провел накануне вечер. Я отвечал ей в немногих словах, выпуская многие подробности и стараясь придать всему вид самый невинный.

— Все-таки они люди не comme il faut, [Воспитанные (фр.).] — заметила матушка, — и тебе нечего к ним таскаться, вместо того чтоб готовиться к экзамену да заниматься.

Так как я знал, что заботы матушки о моих занятиях ограничатся этими немногими словами, то я и не почел нужным возражать ей; но после чаю отец меня взял под руку и, отправившись вместе со мною в сад, заставил меня рассказать все, что я видел у Засекиных.

Странное влияние имел на меня отец — и странные были наши отношения. Он почти не занимался моим воспитанием, но никогда не оскорблял меня; он уважал мою свободу — он даже был, если можно так выразиться, вежлив со мною… только он не допускал меня до себя. Я любил его, я любовался им, он казался мне образцом мужчины — и, боже мой, как бы я страстно к нему привязался, если б я постоянно не чувствовал его отклоняющей руки! Зато когда он хотел, он умел почти мгновенно, одним словом, одним движением возбудить во мне неограниченное доверие к себе. Душа моя раскрывалась — я болтал с ним, как с разумным другом, как с снисходительным наставником… потом он так же внезапно покидал меня — и рука его опять отклоняла меня — ласково и мягко, но отклоняла.

На него находила иногда веселость, и тогда он готов был резвиться и шалить со мной, как мальчик (он любил всякое сильное телесное движение); раз — всего только раз! — он приласкал меня с такою нежностью, что я чуть не заплакал… Но и веселость его и нежность исчезали без следа — и то, что происходило между нами, не давало мне никаких надежд на будущее — точно я все это во сне видел. Бывало, стану я рассматривать его умное, красивое, светлое лицо… сердце мое задрожит, и все существо мое устремится к нему… он словно почувствует, что во мне происходит, мимоходом потреплет меня по щеке — и либо уйдет, либо займется чем-нибудь, либо вдруг весь застынет, как он один умел застывать, и я тотчас же сожмусь и тоже похолодею. Редкие припадки его расположения ко мне никогда не были вызваны моими безмолвными, но понятными мольбами: они приходили всегда неожиданно. Размышляя впоследствии о характере моего отца, я пришел к тому заключению, что ему было не до меня и не до семейной жизни; он любил другое и насладился этим другим вполне. «Сам бери, что можешь, а в руки не давайся; самому себе принадлежать — в этом вся штука жизни», — сказал он мне однажды. В другой раз я в качестве молодого демократа пустился в его присутствии рассуждать о свободе (он в тот день был, как я это называл, «добрый»; тогда с ним можно было говорить о чем угодно).

— Свобода, — повторил он, — а знаешь ли ты, что может человеку дать свободу?

— Воля, собственная воля, и власть она даст, которая лучше свободы. Умей хотеть — и будешь свободным, и командовать будешь.

Отец мой прежде всего и больше всего хотел жить — и жил… Быть может, он предчувствовал, что ему не придется долго пользоваться «штукой» жизни: он умер сорока двух лет.

Я подробно рассказал отцу мое посещение у Засекиных. Он полувнимательно, полурассеянно слушал меня, сидя на скамье и рисуя концом хлыстика на песке. Он изредка посмеивался, как-то светло и забавно поглядывал на меня и подзадоривал меня короткими вопросами и возражениями. Я сперва не решался даже выговорить имя Зинаиды, но не удержался и начал превозносить ее. Отец все продолжал посмеиваться. Потом он задумался, потянулся и встал.

Я вспомнил, что, выходя из дома, он велел оседлать себе лошадь. Он был отличный ездок — и умел, гораздо раньше г. Рери, укрощать самых диких лошадей.

— Я с тобой поеду, папаша? — спросил я его.

— Нет, — ответил он, и лицо его приняло обычное равнодушно-ласковое выражение. — Ступай один, коли хочешь; а кучеру скажи, что я не поеду.

Он повернулся ко мне спиной и быстро удалился. Я следил за ним глазами — он скрылся за воротами. Я видел, как его шляпа двигалась вдоль забора: он вошел к Засекиным.

Он остался у них не более часа, но тотчас же отправился в город и вернулся домой только к вечеру.

После обеда я сам пошел к Засекиным. В гостиной я застал одну старуху княгиню. Увидев меня, она почесала себе в голове под чепцом концом спицы и вдруг спросила меня, могу ли я переписать ей одну просьбу.

— С удовольствием, — отвечал я и присел на кончик стула.

— Только смотрите покрупнее буквы ставьте, — промолвила княгиня, подавая мне измаранный лист, — да нельзя ли сегодня, батюшка?

— Сегодня же перепишу-с.

Дверь из соседней комнаты чуть-чуть отворилась — и в отверстии показалось лицо Зинаиды — бледное, задумчивое, с небрежно откинутыми назад волосами: она посмотрела на меня большими холодными глазами и тихо закрыла дверь.

— Зина, а Зина! — проговорила старуха. Зинаида не откликнулась. Я унес просьбу старухи и целый вечер просидел над ней.

Странное влияние имел на меня отец и странные были наши отношения

Собрание сочинений в двенадцати томах

Том 6. Дворянское гнездо. Накануне. Первая любовь

Весенний, светлый день клонился к вечеру; небольшие розовые тучки стояли высоко в ясном небе и, казалось, не плыли мимо, а уходили в самую глубь лазури.

Перед раскрытым окном красивого дома, в одной из крайних улиц губернского города О… (дело происходило в 1842 году), сидели две женщины — одна лет пятидесяти, другая уже старушка, семидесяти лет.

Марья Дмитриевна в молодости пользовалась репутацией миленькой блондинки; и в пятьдесят лет черты ее не были лишены приятности, хотя немного распухли и сплылись. Она была более чувствительна, нежели добра, и до зрелых лет сохранила институтские замашки; она избаловала себя, легко раздражалась и даже плакала, когда нарушались ее привычки; зато она была очень ласкова и любезна, когда все ее желания исполнялись и никто ей не прекословил. Дом ее принадлежал к числу приятнейших в городе. Состояние у ней было весьма хорошее, не столько наследственное, сколько благоприобретенное мужем. Обе дочери жили с нею; сын воспитывался в одном из лучших казенных заведений в Петербурге.

Старушка, сидевшая с Марьей Дмитриевной под окошком, была та самая тетка, сестра ее отца, с которою она провела некогда несколько уединенных лет в Покровском. Звали ее Марфой Тимофеевной Пестовой. Она слыла чудачкой, нрав имела независимый, говорила всем правду в глаза и при самых скудных средствах держалась так, как будто за ней водились тысячи. Она терпеть не могла покойного Калитина и, как только ее племянница вышла за него замуж, удалилась в свою деревушку, где прожила целых десять лет у мужика в курной избе. Марья Дмитриевна ее побаивалась. Черноволосая и быстроглазая даже в старости, маленькая, востроносая, Марфа Тимофеевна ходила живо, держалась прямо и говорила скоро и внятно, тонким и звучным голоском. Она постоянно носила белый чепец и белую кофту.

— О чем ты это? — спросила она вдруг Марью Дмитриевну. — О чем вздыхаешь, мать моя?

— Так, — промолвила та. — Какие чудесные облака!

— Так тебе их жалко, что ли? Марья Дмитриевна ничего не отвечала.

— Что это Гедеоновский нейдет? — проговорила Марфа Тимофеевна, проворно шевеля спицами (она вязала

большой шерстяной шарф). — Он бы повздыхал вместе с тобою, — не то соврал бы что-нибудь.

— Как вы всегда строго о нем отзываетесь! Сергей Петрович; — почтенный человек.

— Почтенный! — повторила с укоризной старушка.

— И как он покойному мужу был предан! — проговорила Марья Дмитриевна, — до сих пор вспомнить о нем равнодушно не может.

— Еще бы! тот его за уши из грязи вытащил, — проворчала Марфа Тимофеевна, и спицы еще быстрее заходили в ее руках.

— Глядит таким смиренником, — начала она снова, — голова вся седая, а что рот раскроет, то солжет или насплетничает. А еще статский советник! Ну, и то сказать: попович!

— Кто же без греха, тетушка? Эта слабость в нем есть, конечно. Сергей Петрович воспитания, конечно, не получил, по-французски не говорит; но он, воля ваша, приятный человек.

— Да, он ручки у тебя всё лижет. По-французски не говорит, — эка беда! Я сама не сильна во французском «диалехте». Лучше бы он ни по-каковски не говорил: не лгал бы. Да вот он, кстати, легок на помине, — прибавила Марфа Тимофеевна, глянув на улицу. — Вон он шагает, твой приятный человек. Экой длинный, словно аист!

Марья Дмитриевна поправила свои локоны. Марфа Тимофеевна с усмешкой посмотрела на нее.

— Что это у тебя, никак седой волос, мать моя? Ты побрани свою Палашку. Чего она смотрит?

— Уж вы, тетушка, всегда… — пробормотала с досадой Марья Дмитриевна и застучала пальцами по ручке кресел.

— Сергей Петрович Гедеоновский! — пропищал краснощекий казачок, выскочив из-за двери.

Вошел человек высокого роста, в опрятном сюртуке, коротеньких панталонах, серых замшевых перчатках и двух галстуках — одном черном, сверху, другом белом, снизу. Всё в нем дышало приличием и пристойностью, начиная с благообразного лица и гладко причесанных висков до сапогов без каблуков и без скрыпу. Он поклонился сперва хозяйке дома, потом Марфе Тимофеевне и, медленно стащив перчатки, подошел к ручке Марьи Дмитриевны. Поцеловав ее почтительно и два раза сряду, он сел не торопясь в кресла и с улыбкой, потирая самые, кончики пальцев, проговорил:

— А Елизавета Михайловна здоровы?

— Да, — отвечала Марья Дмитриевна, — она в саду.

— И Елена Михайловна?

— Леночка в саду тоже. — Нет ли чего новенького?

— Как не быть-с, как не быть-с, — возразил гость, медленно моргая и вытягивая губы. — Гм. да вот пожалуйте, есть новость, и преудивительная: Лаврецкий Федор Иваныч приехал.

— Федя! — воскликнула Марфа Тимофеевна. — Да ты, полно, не сочиняешь ли, отец мой?

— Никак нет-с, я их самолично видел.

— Ну, это еще не доказательство.

— Очень поздоровели, — продолжал Гедеоновский, показывая вид, будто не слышал замечания Марфы Тимофеевны, — в плечах еще шире стали, и румянец во всю щеку.

— Поздоровел, — произнесла с расстановкой Марья Дмитриевна, — кажется, с чего бы ему здороветь?

— Да-с, — возразил Гедеоновский, — другой на его месте и в свет-то показаться посовестился бы.

— Это отчего? — перебила Марья Тимофеевна, — это что за вздор? Человек возвратился на родину — куда ж ему деться прикажете? И благо он в чем виноват был!

— Муж всегда виноват, сударыня, осмелюсь вам доложить, когда жена нехорошо ведет себя.

— Это ты, батюшка, оттого говоришь, что сам женат не был.

Гедеоновский принужденно улыбнулся.

— Позвольте полюбопытствовать, — спросил он после небольшого молчания, — кому назначается этот миленький шарф?

Марфа Тимофеевна быстро взглянула на него.

— А тому назначается, — возразила она, — кто ни когда не сплетничает, не хитрит и не сочиняет, если только есть на свете такой человек. Федю я знаю хорошо; он только тем и виноват, что баловал жену. Ну, да и женился он по любви, а из этих из любовных свадеб ничего путного никогда не выходит, — прибавила старушка, косвенно взглянув на Марью Дмитриевну и вставая. — А ты теперь, мой батюшка, на ком угодно зубки точи хоть на мне; я уйду, мешать не буду. И Марфа Тимофеевна удалилась.