озеро малое шкло рыба

Удивительные тайны хранят соленые кулундинские озера в Алтайском крае

14:06, 23 марта 2018г, Культура 6451

Фото Олег БОГДАНОВ

Красивая легенда, рассказанная сотрудниками Кулундинского районного музея, – одна из тысяч сохраненных для нас старожилами и краеведами Алтайского края. Сюжет, во многом мифологизированный, основан все же на реальных фактах из жизни людей, населявших некогда территории вокруг озер, известных сейчас своим оздоровительным потенциалом.

Яблоко раздора

Разве не уникально, что на территории засушливого Кулундинского района разлилось 25 озёр с солёной и щелочной водой? Среди них есть славный лечебный Щекулдук, что в 5 километрах от райцентра. Его водица содержит хлористый магний, соединения брома и много еще чего биоактивного и полезного. И потому с весны до осени лечат там свои недуги местные и приезжие. По словам директора музея Натальи Ложковой, ни целительный ресурс, ни история поколений, век за веком селившихся у водоема, не изучены вполне по сию пору. Достоверно подтверждена лишь часть фактов, положивших начало народной легенде о закрытых ключах.

В стародавние времена, датируемые учеными второй половиной XVII – XVIII веком, у этой территории, освоенной кочевыми племенами, еще не было привычного всем нам названия. «Кулунда» переводят обычно как «жеребенок в траве», а корень слова «кулун-» встречается в топонимах населенных пунктов, в истории которых оставили свой след кочевники. Впрочем, это уже другой сюжет.

Жители Кулунды рассказывают, что триста лет назад били из-под земли пресные ключи. Они питали озеро, не давали воде засаливаться и делали жизнь людей по его берегам комфортной. Привычный уклад жизни казахов нарушало лишь появление разномастных переселенцев из южных российских территорий, часть которых проходила Алтай транзитом, а часть оседала здесь. Плодородные земли стали яблоком раздора аборигенов и пришлых кочевников. Видя угрозу своим поселениям, казахи противостояли волжским калмыкам, облюбовавшим Кулундинскую травную степь. Вероятно, речь идет в том числе и о событиях 1771 года, когда столкнулась калмыцкая орда хана Убаши с казахскими ханами Аблаем и Нурали. Уходя из этих мест, баи наложили заклятие – закрыли чистые родники кошмой, чтобы ни пресная вода, ни само это благословенное место не достались калмыкам-неприятелям.

Эту известную в Кулунде историю, рассказанную «АП» Натальей Ложковой, переложил на стихи наш коллега, журналист из Ключевского района Виктор Харченко: «Веками родники у кромки бора поили степь водою ключевой, но, в гневе покидая край раздора, их старый хан забил тугой кошмой».

Еще в XIX веке казахи кочевали по Семипалатинскому уезду, пока не получили разрешения поселиться в Барнаульском, к которому относилась и Кулундинская степь. В ауле, на месте нынешнего села Кирей, действовала мечеть, а детей до революции учили грамоте на арабском языке.

Лет тридцать тому назад на Алтае работала экспедиция Омского университета, ее изыскания указывают на то, что казахи заселяли огромные территории современных Михайловского, Славгородского, Ключевского, Кулундинского районов Алтайского края, сегодня численность этой этнической группы около 10 тысяч человек.

Как озеро разбавили

В советские времена легенда получила свое неожиданное развитие. Якобы в 60-е годы потомки тех самых казахских баев пришли к районной власти с предложением открыть родники, запросив за это 150 тысяч рублей – баснословные деньги. Им отказали, а саму историю назвали домыслами.

Впрочем, в 70-е на волне тотального ура-реформаторства «царей природы» какому-то «умнику» пришла в голову идея перекачать в соленое озеро воду из соседнего, щелочного. Выросшая в Кулунде Валентина Карпенко, заместитель главы администрации района по социальным вопросам, вспоминает, что Щекулдук ее детства был очень соленым, таким, что после купания кожа вся покрывалась кристалликами соли.

– Возникла мысль разводить в озере рыбу, для чего надо было снизить концентрацию соли. Разбавить Щекулдук решили щелочной водой. В результате и опреснения не получилось, и рыбу не развели, и озеро едва не потеряли. Ну что тут поделаешь, обязательно найдется кто-то деятельный, возомнивший, что он может тягаться с природой. Был период, когда в мертвом озере никто не купался даже. Прошло много лет, прежде чем водоем восстановился сам собой, вновь стал соленым. Сейчас мы это видим по тем же крупинкам соли, как в детстве после купания, – свидетельствует Валентина Сергеевна.

О реалистичности событий, на которых основан старинный миф, говорят и факты, приведенные Натальей Ложковой:

– Если рядом с соленым озером выкопать неглубокую полуметровую ямку, она вскоре наполнится пресной водой, пригодной для питья. А в советское время совхоз «Кулундинский» на территории села Новопетровка, что рядом с озером Щекулдук, имел собственный оросительный участок, на котором возделывалась капуста. Вода шла самотеком из артезианской скважины.

Такова легенда общими штрихами. Детали, как всегда, необходимо уточнять у старожилов. На наше счастье, живет в селе Кирей Кулундинского района Нургайша Баринова, директор местной школы, заслуженный учитель России. Возглавляет общественную организацию национально-

культурной автономии казахов «Болашак» («будущее»), ведет краеведческую работу, а найденные в архивах свидетельства пребывания своих предков на кулундинской земле сохраняет для следующих поколений.

«Три колодца»

Современный Кирей с интернациональным составом его жителей аулом назвать трудно. Обучение в Каракульской школе ведется на русском языке, внеклассный этнический компонент – на казахском по программе «Атамекен».

Работа непростая, если учесть, что три поколения союза братских народов прожили не разбираясь со своими корнями – не принято было. А когда на волне возрождения национального самосознания люди стали проявлять интерес к теме, выяснилось, что носителей корневой культуры уже и в живых не осталось. Нургайше Гайсаевне повезло. После войны она слушала и запоминала рассказы отца, фронтовика Гайсы Туртулова, героя-связиста, освобождавшего от фашистов Европу в составе 41-го стрелкового полка 14-й гвардейской стрелковой Винницкой Краснознаменной дивизии имени Яна Фабрициуса 1-го Украинского фронта. Став взрослой, там, где изустной информации не хватало, старалась восполнить пробелы архивными данными. Именно поэтому с полным основанием мы доверили Нургайше Бариновой расставить акценты в истории закрытых источников, ее неясностях и разночтениях.

Название озера Щекулдук, видоизмененное, правда, прямо из песни к нам пришло. «Учкудук» – «три колодца», если кто-то помнит. И в легенду, по словам краеведа и общественницы, оно попало как наиболее известное и популярное у жителей района. На самом деле такое же право было у озер Улькенкуль, Жиланды, Каракуль или Большое Шкло… Второй момент, на который обратила внимание исследовательница, – материал, которым могли закрывать источники. Скорее всего, это была герметичная шкура быка, а не проницаемая для воды войлочная кошма.

Не обнаружила Нургайша Баринова и свидетельств того, что потомки баев в ХХ веке собирались открыть источники.

– Достоверно этого никто не знает, думаю, это слова, не более того. Говорю так потому, что моя дочь, выпускница исторического факультета Алма-Атинского университета, защитила диплом по теме кулундинских казахов. Она поднимала сотни архивных документов по многим сюжетам, во многом мифологичным, но не нашла никаких данных. Но я помню, как наши старики говорили: «Не дай бог, если родники откроются». Да, пресная вода снизит концентрацию озерной соли, но она ведь затопит территорию, на которой расположено село Кирей.

Как и многие другие удивительные легенды Алтайского края, эта, связанная с запечатанными под землю пресными источниками, может быть правдой лишь отчасти. Но, как и любая сказка, она добавляет очарования и таинственности истории родной земли, во многом еще не изученной.

Пя озеро — озеро голова

Видеть результаты голосования (кто как голосовал) могут только пользователи с рейтингом выше 20.

Воспоминания о рыбалке в северной Карелии на одном из красивейших озер с русским названием Пяозеро. На островах много черники, брусники, грибов, комаров. Но главное. Рыбалка в этих местах незабываемая.

В этом году Карелия горит, а буквально недавно была такая красота, что плотно заселенная Европа может только рыдать тихонько в стороне.

Возьму сома и парочку лещей.

Естественно горячего копченья.

К ушице судака, налима и язей,

Плотвичек к пиву и для вдохновенья.

Я с радостью скупил бы оптом всё,

Речную рыбу очень уважаю,

Но к сожаленью, денег столько нет

И времени для жизни не хватает.

Скорее, туда, где ждут кормильцев голодные мошка, комары, а рыба плещется от нетерпенья встречи с нами.

Если при подготовке к рыбалке или по пути к ней происходит косяк, значит, рыбалка будет суперская.

У нас есть примета «Если при подготовке к рыбалке или по пути к ней происходит косяк, значит, рыбалка будет суперская. » Хуже когда все идет, как по маслу. Тут держи ухо востро. Нежданчик навернёт в самый неподходящий момент. А так, все путём. Ну, неприятно немного. Ну, бензин на исходе. Ну, бьется дышло о кочки, Ну, спать и есть хочется, да так, что и рюмочку пропустить было бы не плохо с устатку. А надо найти сервис или деревенского рукодельника, который бы приварил наши цацки. Волнения были, но все разрулилось в конце концов. Прицеп отпрягли, пару членов экспедиции превратились в часовых, а машина метнулась по дороге в поисках решения проблем. Утром все было на мази.

В назначенное время в назначенном месте все члены экспедиции и местный лоцман собрались в точке Х.

Через какое-то время мы высадились на одном из островов, который станет пристанищем, утомленных цивилизацией путников.

Быстренько, как только можем разгружаем лодки, разбиваем лагерь из нескольких палаток, перекус на скорую руку остатками бутербродов и скорее на воду, чтобы поймать заветного хариуса, сига, окуня, щуку, налима, палию, кумжу или еще что-либо, что бог пошлет.

Ловили мы на каменных свалах в глубину. Места перспективные, но.

Первыми трофеями оказались среднего размера окуни.

В принципе нормально, для вечерней ушицы подойдут и они.

Решили сменить блесну на воблер и пройтись на лодках вокруг островов, попадающихся на пути, облавливая каждую косу, каждую заводь, края вокруг коряжников. И это принесло желаемый результат. Первыми кто оценил смену тактики были щуки. И размер подходящий, откровенных шнурков не было, видимо, они сами прятались от более крупных каннибалов. Через пару — тройку часов мы с компаньоном в лагере приготовили всем участникам по большой тарелке жаренного щучьего филе. Про гарнир к нему никто и не заикнулся.

Даже поводок в торопях не привязали, но все обошлось.

Северные щуки в отличие от желтоглазых Волжских из-под Волгограда и Астрахани все как одна кареглазые.

Кстати, Пяозеро это часть Кумского водохранилища. В нынешнем виде оно существует с 1966 года, тогда в результате постройки плотины на р. Кума, уровень воды в среднем поднялся на 9 м, что привело, в том числе, к затоплению нескольких близлежащих деревень, жители которых были переселены в другие посёлки. По сравнению с соседним Топозером, средняя глубина на Пяозере больше, а вода летом теплее. Максимальная глубина, если верить эхолоту 49 метров. Но рыбы на дне он не увидел, вся стояла в половине и выше. По приезду окунулся в Википедию, она утверждает, что топоним названия финского происхождения. Пяаярви состоит из слов пя́а (фин. pää) — голова и я́рви (фин. järvi) — озеро. Эти слова совпадают по лексическому значению с северным диалектом карельского языка. Таким образом Пяаярви или Пяозеро означает головное, главное озеро, куда впадает большинство рек. Тем оно и интересно рыболовам. Местный житель рассказал, что о времена СССР, когда он был подростком, на нем ставили вертикально сети для промысловой ловли сига. Сиг достигает веса выше килограмма, и у всех рыб был вспорот живот от разницы давления, как объяснял его отец. Сига местные сейчас ловят только зимой на косах. Клюет он не всех, а только у тех, у кого дома водятся рыжие тараканы. Допускаю, что таракан похож на большого бокоплава. И я пробовал насаживать различные имитации из моей нахлыстовой коллекции мух и стримеров и ловил в отвес на глубинах до 20 метров, но все безрезультатно. А когда вернулся в лагерь, мужики радостно хвастались своим трофеем.

Они поймали местную кумжу и не мелкую.

Несколько дней мы лакомились малосолом из той кумжи под чашечку утреннего кофе.

Вкус, действительно, выше всяких похвал.

Отвлекусь на быт. Жили мы в палатках, уху готовили традиционно на костре, а остальное для быстроты и экологичности на газовой плитке.

Была быстросборная палатка баня.

Поднял ее, отставил в сторону, натопил вот какую печь, удалил угли, накрыл палаткой и поддавай парку.

И успевай только в озеро и обратно под купол нырять.

На одном острове нашли вот такой остов походной бани байдарочников. Поставил полиэтиленовый полог и вуаля. Наша получше будет.

К ловле окуня и щуки мы возвращались не раз. Но интересно было поймать именно кумжу. Оказывается парни имели опыт ловли ее на озерах. Оснастка на катере в виде даунриггера и прибамбасов к нему была. Эхолот показывает рыбу, далее следует подобрать глубину проводки, скорость движения и самое главное тот самый воблер, который нравится рыбе по всем параметрам.

Пока подбирали тот самый воблер, ловили щуку с 10 и даже 15 метров. Думаю, она там паста сига, стаи которого показывал эхолот.

Рыбы много, но кто из них кумжа — вопрос.

Вот и нам повезло. Выстрелила вершинка спиннинга и фрикцион запел.

Далее дело рыбацкой сноровки и техники.

Самыми востребованными оказались воблеры с откидывающейся лопаткой. Название не пишу, чтобы не считалось рекламой.

Далее несколько кадров, и если рыба не поранила жабры она обретала свободу.

Самое интересное было впереди. Играя глубиной, в поисках рыбы, мы обнаружили одну закономерность. На глубинах ниже 20 метров начала попадаться палия. Это арктический голец тоже с красным мясом, обитает во многих озерах Швеции, Финляндии, южной Норвегии. На территории России обитает в Ладожском и Онежском, Пальозере, Топозере, Пяозере, Сегозере и других озёрах в Северной Карелии. Крупных особей не было. То ли нам не повезло, то ли он не вырастает до огромных размеров, то ли статистика из пяти рыб оказалась недостаточной. Учитывая ее редкость и краснокнижность, все особи были выпущены.

У него и окрас шкуры совсем другой.

И расцветки приманок он предпочитал ближе к синим и фиолетовым.

Светлые тона он игнорировал, зато при погружении эти воблеры атаковал окунь.

Рыбалка на троллинг добычлива, но меня она не сильно увлекает, и на нижней Волге и тут. На следующий день я взял одноместную лодку и решил половить дорожкой вдоль каменных кос уходящих в глубину. Ну должна там быть моя кумжа, сердцем чувствую. Единственный минус телефон на воде не берет. Если что со мной случится — бензин кончится, мотор заглохнет, винты об камни на мели обрублю и т. д. Найти меня будет не просто. Поэтому я выбрал для облова большой перспективный остров, со свалами на глубину, где на берегу виднелась такая печка. Она мне замерзнуть не даст, а сковорода у входа обеспечит минимальными деликатесами. Если наловлю.

Суда по фундаментальности строения ей не один десяток лет.

От лагеря я ушел далеко. Пока подбирал тонущие воблеры и мою скорость гребли на веслах, с целью экономии бензина, первыми трофеями было несколько крупных щук. Они тоже ожидали свою жертву в тени каменных свалов.

Грести и фотографировать было неудобно, но если эта рыба сорвется, это ее шанс на победу.

А виды за островом в сторону мелководья открываются красивейшие.

Рыбу тут взяли два дня спустя, на закате и всего одну.

Долгожданная поклевка конопатой.

Но однажды на тысячном забросе на одном свале на глубину поклевка конопатой произошла. Решил сделать красивую фотосессию, бросил весла, подмотал поближе, зафиксировал спиннинг между ног, навел фокус, едва щелкнул и рыба сошла. Я причалил к берегу и решил обловить интересный свал с огромной щелью между камнями на тяжелую вертушку. Задумка проста. Забросить вертушку подальше в темную пасть расщелины, дать ей упасть на дно, выдержать паузу и поддернув начать выматывать. Казалось бы, все просто. Сделал максимальный заброс, сколько уж она падала я не считал. Это не джигголовка, которая мигнет вершинкой — готова я на дне. Выждал какое-то время, выбрал слабину, поддернул несколько раз, чтобы вертушка наверняка завелась и вот он зацеп. Стал натягивать и шнур пошел в сторону, а вершинка начала отыгрывать рывки рыбы. Наверняка опять щука.

Оказалась палия и взяла в самую глотку, сам не поверил. Пришлось взять в лагерь, чтобы убедить компаньонов в подобных чудесах.

Будет долго Карелия сниться.

Корни и пеньки затопленных деревьев до сих пор с удовольствием молчаливо принимают подарки от спиннингистов.

Очень захотелось попасть сюда зимой, чтобы со льда повторить летние успехи. Можно и тараканов найти и привезти из какого-нибудь неопрятной забегаловки, чтобы сига половить. И тост за то, чтобы мечты сбывались подняли. Но осталось только самое малое. Собрать и упаковать лагерь, очистить берег от чужого мусора, упаковать в пакеты вместе с нашим и проститься с благодатным озером Пя.

Скорее всего тут ночевали байдарочники. Место для еды в лодках есть, а вот для мусора почему-то нет. Взяли с собой ржавые раритеты.

Рыбалка под кисеёй дождя была самая добычливая.

Озёра смерти со всего мира. Самые опасные и загадочные водоёмы земного шара

Лайф составил список самых опасных и загадочных озёр планеты.

Фото © Getty Images

Об этих водоёмах, раскиданных по всему земному шару, ходят самые разные легенды. Одни якобы не имеют дна и, поговаривают, связаны с Мировым океаном. На берегах других нет ни флоры, ни фауны, а пятиминутное любование их яркими водами может закончиться летальным исходом.

Самое кислотное озеро планеты

Фото © Getty Images

Удивительное по своей красоте озеро Кавах Иджен, привлекающее ежегодно сотни туристов, расположилось на острове Ява. Весьма большое по площади (около километра в диаметре), это озеро располагается в кратере одноимённого вулкана. Бирюзовый цвет вод в сочетании с кирпично-красными берегами вряд ли оставит кого-то равнодушным. Но и в живых без мер предосторожности остаться будет непросто.

Дело в том, что водоём является не чем иным, как вулканическим озером, наполненным серной кислотой. Его температура составляет 60 градусов. Из-за этого около озера находиться без респиратора попросту небезопасно. Клубы серного дыма не только не позволят дышать полной грудью, но и могут привести к отравлению. Удивительно, но местным жителям удаётся совладать со стихией. Обмотавшись платками и шарфами, они умудряются собирать серу на берегах. К слову, средняя зарплата за такую работу — всего около 100 долларов в месяц.

Несмотря на опасный состав, воду в озере можно даже потрогать. Правда, при длительном контакте сильнейший ожог неизбежен. Именно благодаря серной кислоте в составе ночью это озеро будто подсвечивается изнутри. А днём, в зависимости от активности вулкана, вода меняет свой цвет (от бирюзовых оттенков голубого до серого или зелёного) и прозрачность (озеро может становиться то прозрачным, то мутным).

Озеро застывших фламинго

Страшное зрелище в виде мёртвых птиц, застывших в своих привычных позах, предстанет перед посетителями озера Натрон на севере Танзании. Расположенный на высоте 600 метров над уровнем моря — этот водоём больше походит на пересохшую лужу. Его глубина в разных местах не превышает трёх метров, а большое скопление соли в его водах покрывает его ярко-красной корочкой.

В зависимости от сезона воды этого озера могут приобретать разные оттенки: от жёлто-оранжевых до ярко-красных. Столь необычный окрас вод обусловлен высокой концентрацией солелюбивых микроорганизмов и цианобактерий в воде. Они начинают активно размножаться в этом водоёме с наступлением засушливого сезона. И именно это привлекает в эти края малых фламинго, которые выбрали данное озеро единственным местом зимовки в Восточной Африке.

Однако слава пришла к озеру не за счёт его красочных пейзажей, а благодаря жутким фигурам мёртвых птиц и животных, которые навсегда застыли в своих естественных позах. Из-за высокой концентрации соды и соли они оказались засолены заживо. Столь жуткое зрелище на своих снимках запечатлел известный фотограф Ник Брандт.

— Никто не знает точно, как животные умирают, но кажется, что зеркальная природа поверхности озера вводит их в заблуждение, в результате чего они врезаются в озеро, — пишет фотограф в своём инстаграме. — В воде настолько высокое содержание соды, что через несколько секунд она растворяет чернила от коробок с плёнкой Kodak. Сода и соль заставляют существ окаменеть, прекрасно сохраняясь, когда они высыхают.

Представить себе, что наполненное водой озеро может взорваться, пожалуй, невозможно. Однако это так. На планете существует несколько по-настоящему взрывоопасных озёр, которые в любой момент могут сыграть злую шутку с туристами или местными жителями. Все они расположены на Африканском континенте: озёра Ньос и Манун — в Камеруне, а озеро Киву — в Конго.

На дне озёр очень велики запасы диоксида углерода. Поэтому детонатором для мощного взрыва может послужить даже небольшое землетрясение. Одно из них произошло в 1986 году вблизи озера Ньос. Накопившийся под водой углекислый газ вырвался наружу и окутал окрестности в радиусе 27 километров, что привело в том числе и к большим человеческим жертвам. В результате этой трагедии правительству Камеруна даже пришлось установить специальную систему дегазации озера, чтобы впредь избежать людских смертей.

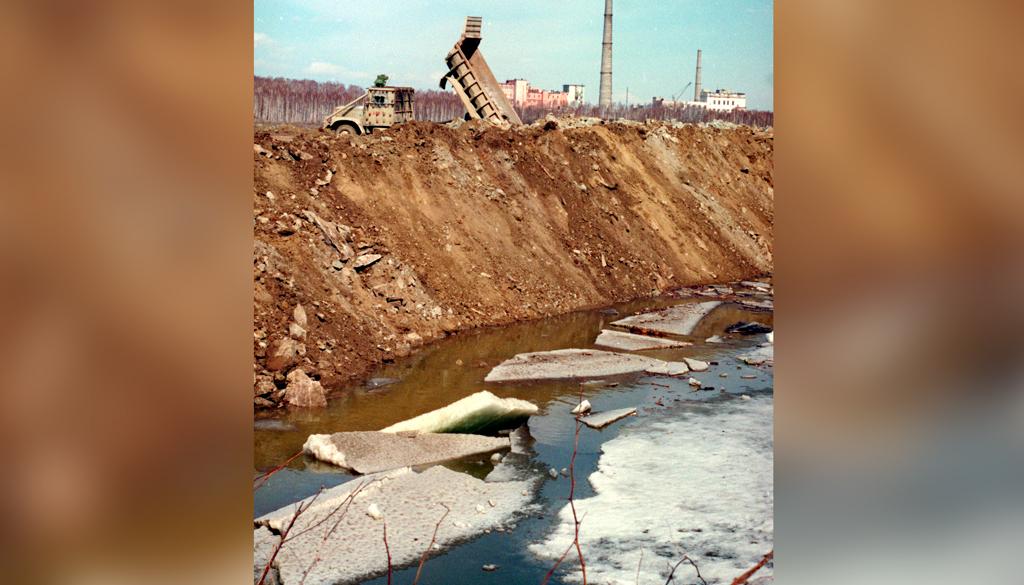

Засыпка радиоактивного озера Карачай. Фото © ТАСС / Борис Клипиницер

Ещё одно опасное озеро — Карачай — расположено уже на территории современной России, в Челябинской области. Оно заслужило славу самого грязного озера на планете из-за того, что с 50-х годов прошлого века туда сливали радиоактивные отходы.

Только минута нахождения на берегах этого, с позволения сказать, «водоёма» без костюма радиационной защиты может обернуться лучевой болезнью. Ну а часа пребывания на берегу хватит, чтобы скоропостижно скончаться.

Несмотря на то что консервация водоёма B-9 (а именно так его обозначают на картах сотрудники мирного атома) должна была закончиться к 2015 году, эксперты утверждают, что последствия распада радиоактивных веществ будут ощущаться ещё долгие годы.

Особо смелые любители рыбалки из окрестных деревень утверждали, что пробирались к соседним водоёмам через колючую проволоку в поисках улова. Якобы клёв в соседних озёрах отменный. Вот только из воды им удавалось вытащить такое, что напрочь способно отбить тягу к рыбалке. Караси без глаз и с аномалиями в развитии или рыба с искорёженным ртом — вот лишь малая толика того, чем обернулся для природы радиоактивный могильник.

Одно из самых загадочных озёр — Бездонное — находится совсем недалеко от Москвы, в Солнечногорском районе. Его тайну не удаётся разгадать и по сей день, хотя этим занимался в своё время даже Менделеев. Рассказывают, что известный учёный узнал об озере от своего зятя Александра Блока. Поэт, проводивший время в усадьбе «Шахматово», записал в своём дневнике со слов местного лесничего удивительную историю о том, что расположенное неподалёку озеро не имеет дна. По словам местных краеведов, эту теорию решил проверить сам Менделеев. Вот только 97-метровая верёвка с грузом, которую для этого использовал известный учёный, ушла на дно без следа.

Однако главной загадкой Бездонного озера является далеко не это. Глубоководные озёра встречаются по всему миру, но мало где на поверхность всплывают объекты с другого конца света.

— 23 июня. Ночь на Ивана Купалу. «Шахматово». В озере под деревней Сергеевка нет дна. Иногда всплывают доски с иностранными надписями, обломки кораблей, — говорится в дневнике поэта от 1908 года. — Это отдушина океана.

Есть у озера и мистическая слава. Местные старики поговаривают, что на месте Бездонного когда-то находилась церковь. В детстве им даже запрещали «от греха подальше» купаться в этом озере. По легенде, которая передаётся в близлежащих деревнях из уст в уста, храм ушёл под воду во время службы вместе с грешниками, пришедшими на покаяние. Однако этот миф удалось развенчать местному священнику.

— Это не более чем легенда, которая не имеет глубокого основания, — говорит в документальном фильме об озере Бездонном настоятель храма в честь Архангела Михаила в деревне Вертлино Дионисий Артемьев. — У нас есть карты, которые показывают, что здесь был храм в этом месте и примерное расположение деревень.

Деревянная церковь, о которой ходят легенды, отмечает он, находилась всего в 50 метрах от построенного позднее каменного храма и никак не могла располагаться на месте озера.