особенности размножения костных рыб

Надкласс рыбы

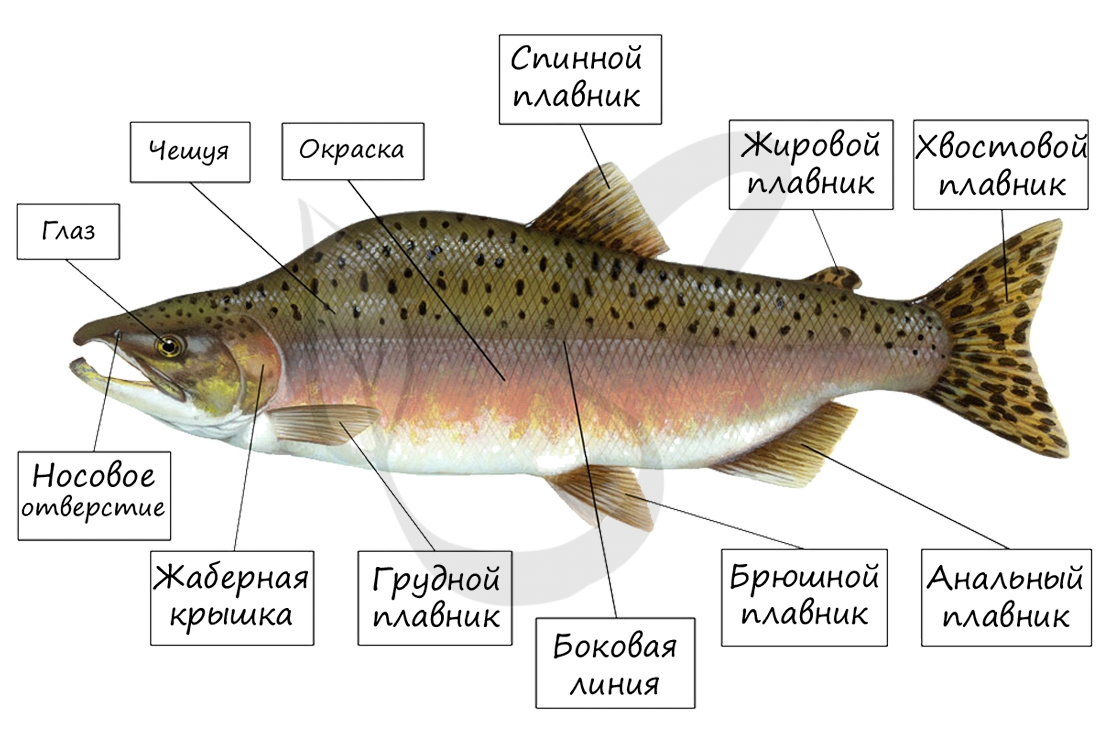

Общими признаками всех рыб является наличие обтекаемой формы тела, жизнь в воде. Тело подразделяется на голову, туловище и хвост. Хорошо развиты органы чувств: зрения, обоняния, слуха, осязания, равновесия.

Ароморфозы рыб

Рыбы отличаются от предшествующих эволюционных форм новыми, прогрессивными чертами строения, которые повысили их уровень организации. Давайте их перечислим.

Образуются предшественники конечностей, плавники, парные придатки тела, обособленные от туловища и головы, приводимые в движение мускульной силой.

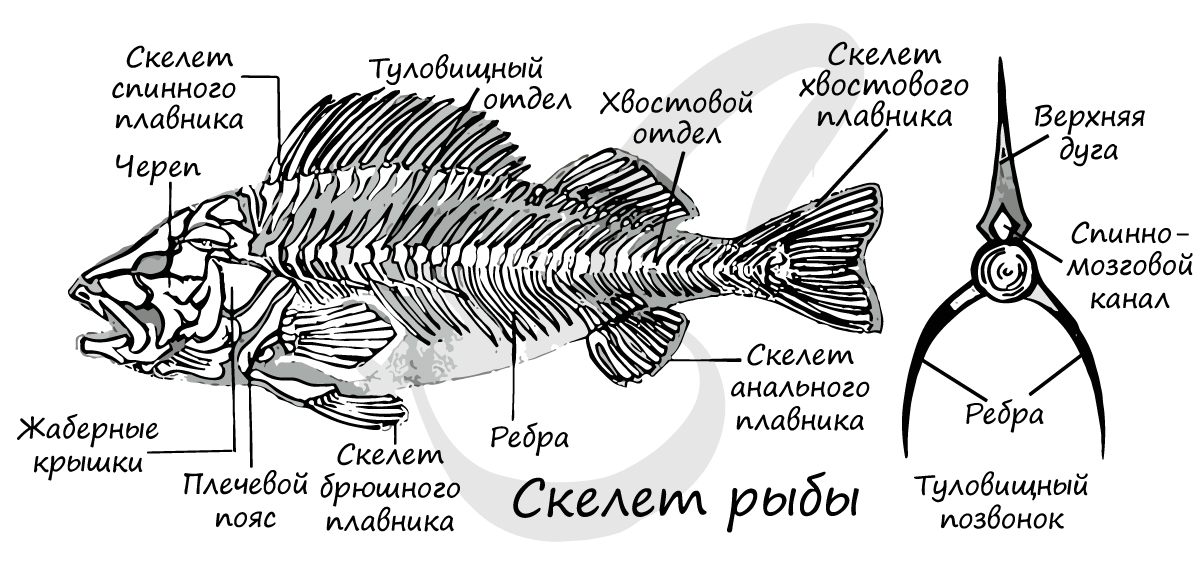

У рыб хорда редуцируется, на ее месте формируется позвоночник. У хрящевых рыб позвоночник в течение всей жизни имеет хрящевое строение, а у костных рыб позвоночник окостеневает: он представлен костной тканью.

Обратите особое внимание, что в скелете хрящевых ганоидов (осетровых рыб) хорда сохраняется на всю жизнь.

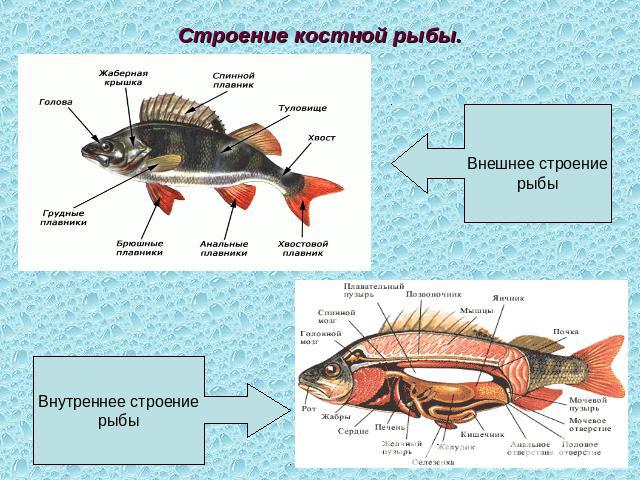

Костные рыбы

Для большинства костных рыб характерен костный скелет, наличие жаберных крышек, прикрывающих жабры. Жаберные лепестки расположены непосредственно на жаберных дугах, имеется плавательный пузырь. Оплодотворение наружное.

Большинство видов костных рыб (90%) относятся к костистым рыбам. Для большей части костистых рыб характерно непрямое развитие (с метаморфозом).

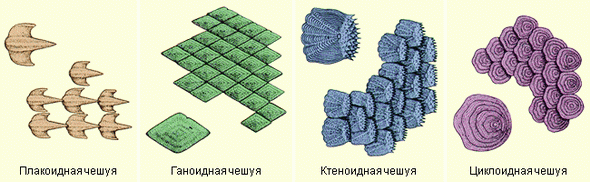

Форма тела обтекаемая, рыбообразная, за счет чего снижается трение о воду. Поверхность тела покрыта налегающими друг на друга (подобно черепице) чешуйками.

В коже находится множество желез, которые секретируют слизь, покрывающущю все тело рыбы, благодаря чему снижается трение о воду. Из-за слизи пойманную рыбу тяжело удержать в руках, она выскальзывает.

Позвоночник состоит из двух отделов: туловищного и хвостового. В центре каждого позвонка имеется отверстие. Прилегая друг к другу, отверстия позвонков вместе соединяются в единый спинномозговой канал, в котором лежит спинной мозг.

Скелет грудных плавников соединен с позвоночником костями плечевого пояса, в отличие от скелета брюшных плавников, который не сочленяется с позвоночником. Имеются жаберные крышки, снаружи прикрывающие жаберные щели (у хрящевых рыб жаберные крышки отсутствовали, 5 жаберных щелей открывались каждая в отдельности наружу.)

Полость тела вторичная (целом).

Мышечная система сегментируется, что выражается в возникновении отдельных (дифференцированных) мышечных пучков. Наиболее ярким примером дифференцировки являются мышцы ротового аппарата и парных плавников.

Состоит из ротовой полости, глотки, продолжающейся в пищевод, желудка, толстого и тонкого кишечника. У многих рыб в ротовой полости имеются язык и острые зубы, расположенные на челюстях. Зубы предназначены не для механического измельчения пищи, а в основном для схватывания и удержания добычи. Слюнные железы отсутствуют, имеются вкусовые рецепторы.

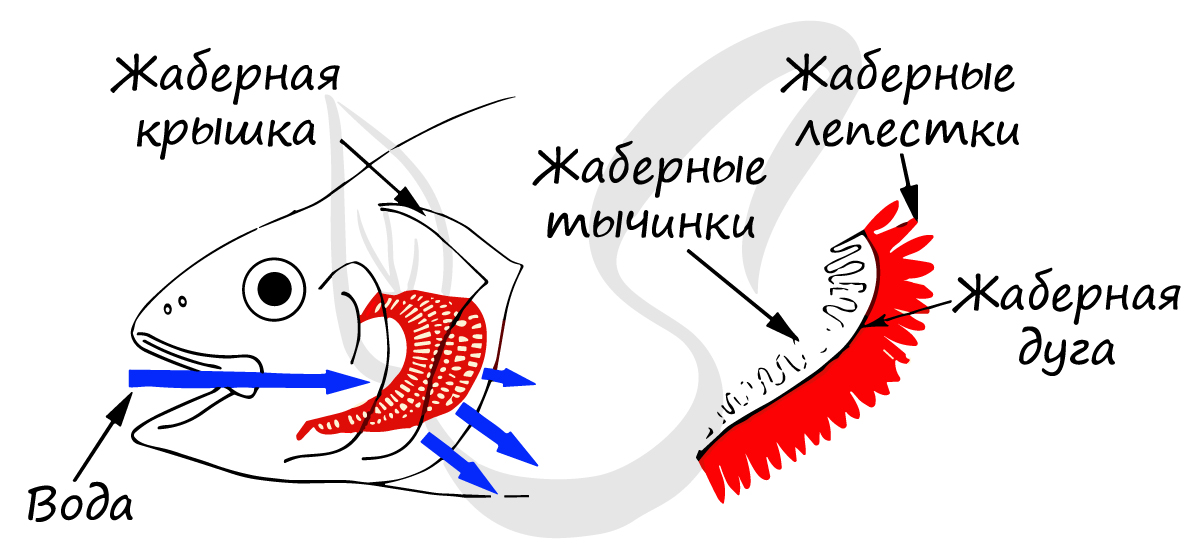

Глотка тесно связано не только с пищеварительной, но и с дыхательной системой: здесь располагается жаберный аппарат рыб. С помощью жабр они приспособились забирать из воды растворенный в ней кислород и насыщать им кровь, откуда кислород поступает ко внутренним органам и тканям.

Процесс дыхания осуществляется благодаря тому, что вода через ротовое отверстие попадает в глотку. Вследствие движений жаберной крышки вода из ротоглоточной полости втягивается в боковую жаберную полость, омывая жабры. В результате газообмена в кровь рыбы поступает кислород, а углекислый газ покидает ее и растворяется в воде.

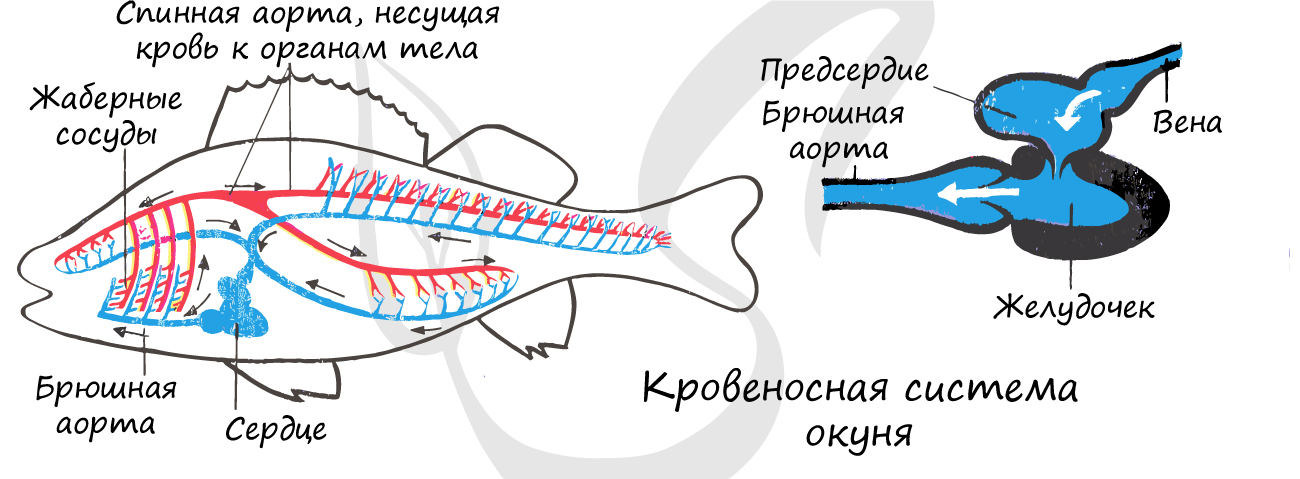

Как и хрящевые, костные рыбы имеют один круг кровообращения. Сердце двухкамерное, состоит из одного предсердия и одного желудочка. Запомните, что в сердце у рыб кровь венозная. Она накачивается сердцем в жабры, где происходит ее насыщение кислородом, после чего кровь становится артериальной.

Артериальная кровь направляется к внутренним органам и тканям, движется кровь внутри сосудов: кровеносная система замкнутого типа.

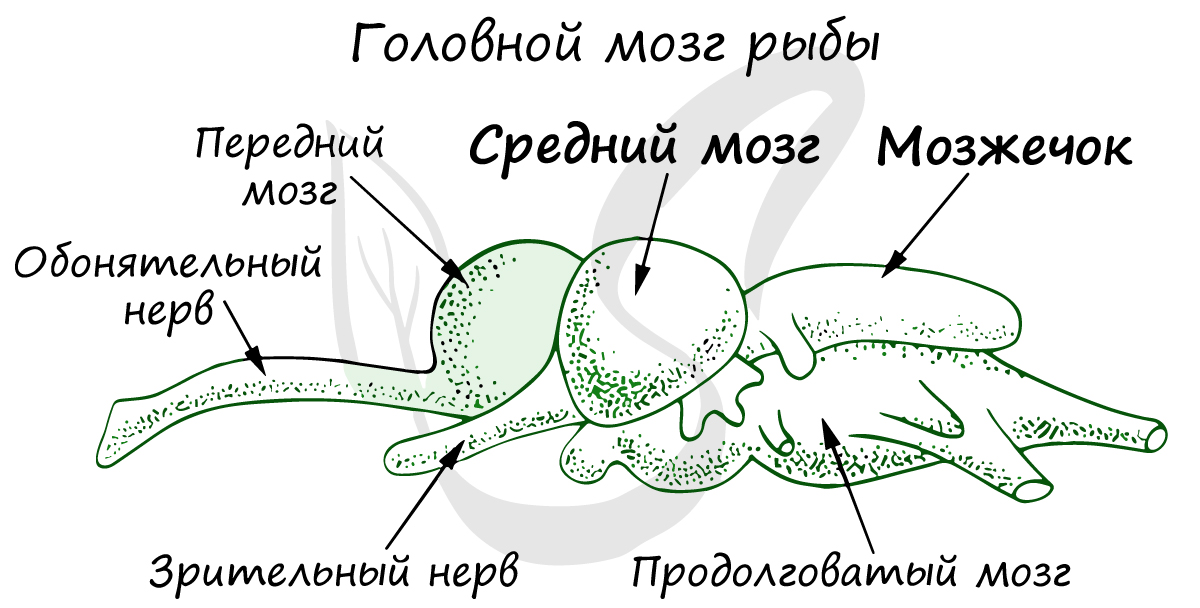

У всех хордовых нервная система трубчатого типа. Головной мозг состоит из продолговатого, среднего мозга, мозжечка, промежуточного и переднего мозга.

Развитие одних и тех же отделов у разных классов хордовых неодинаково, что мы с вами отчетливо увидим по мере изучения данного раздела. Я рекомендую вам обратить на данную тему особое внимание.

Также хорошо выражен (развит) мозжечок, который отвечает за координацию движений и ориентацию тела в пространстве. Это связано со сложными перемещениями рыбы, которая «парит как птица» только не в воздушной, а в водной среде. От головного мозга берут начало 10 пар черепно-мозговых нервов.

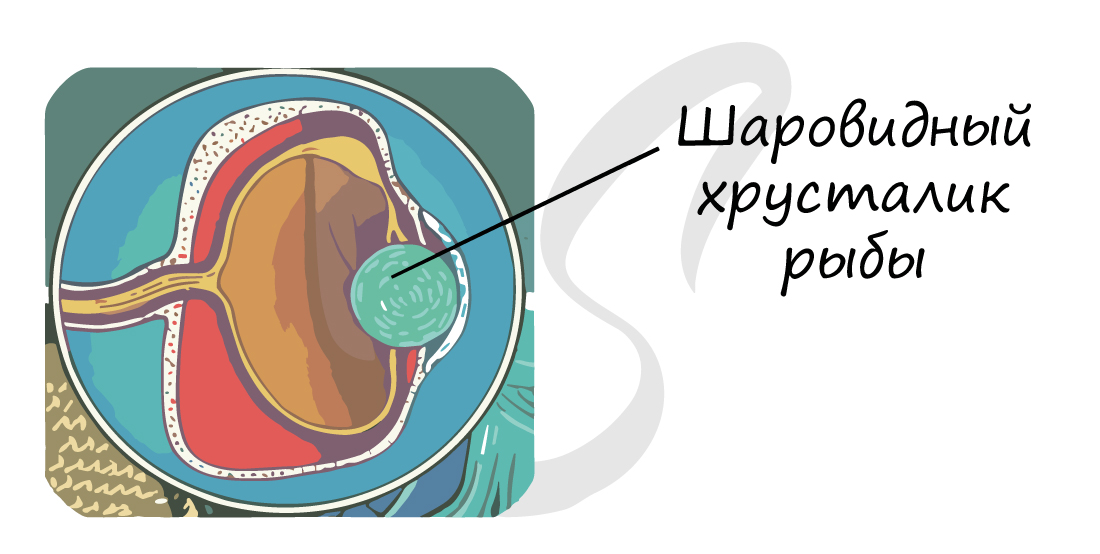

Органы зрения приспособлены к водной среде: хрусталик имеет шарообразную форму. Роговица плоская, аккомодация (настройка глаза на наилучшее видение объекта) происходит только благодаря перемещению хрусталика.

Рыбы хорошо видят лишь на близком расстоянии. Имеются органы вкуса на коже и нижней челюсти, а также органы обоняния, открывающиеся в ротовую полость.

Развитие у большинства рыб (костистые рыбы) непрямое, с метаморфозом. Запомните, что процесс выметывания икры и ее последующего оплодотворения называется нерест, он носит сезонный характер. У пресноводных рыб нерест происходит весной, в это время строго запрещена ловля рыбы.

Плавательный пузырь

Этот орган характерен исключительно для костных рыб: у хрящевых рыб (акулы, скаты) он отсутствует. Плавательный пузырь представляет собой воздушный мешок, заполненный смесью газов: азотом, кислородом, углекислым газом.

При заполнении газом пузырь расширяется: это меняет удельный вес рыбы, он понижается и рыба всплывает. Обратная схема происходит при уменьшении пузыря. Но откуда появляется газ, которым наполняется пузырь, если рыба обитает в воде? Отвечая на этот вопрос, отметим, что все рыбы делятся на два типа: открытопузырные и закрытопузырные.

У открытопузырных рыб плавательный пузырь сообщается с пищеварительной системой. Они в течение всей жизни поднимаются к поверхности воды и заглатывают воздух, по мере необходимости они могут освобождаться от газов, выдавливая их через глотку, а затем рот в окружающую среду. К таким рыбам относятся сельдеобразные, щукообразные, карпообразные, двоякодышащие.

Закрытопузырные рыбы имеют пузырь, не сообщающийся с пищеварительной трубкой. Газы в него поступают благодаря газовой секреции: они переходят из растворенного (в крови) состояния в газообразное, заполняя пузырь. Когда пузырь уменьшается газы вновь растворяются в крови, возвращаясь в кровеносное русло. К таким рыбам относятся: трескообразные, окунеобразные, кефалеобразные.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Костные рыбы

К этому классу принадлежит огромное количество рыб, относящихся к нескольким надотрядам, основными из которых являются хрящевые ганоидные рыбы (к ним относятся осетровые), двоякодышащие рыбы, кистеперые рыбы, костистые рыбы. Эволюция костных рыб шла по двум направлениям. Одно из них привело к возникновению процветающих ныне разнообразных лучеперых рыб, плавники которых составлены жесткими «лучами». Второе направление привело к появлению кистеперых рыб, обладающих мясистыми плавниками, внутри которых расположены характерные косточки. Почти все кистеперые вымерли, но именно они стали предками амфибий.

Строение костных рыб

Скелет костных рыб состоит из костной ткани. Нижние дуги позвонков имеют отростки, к которым в области туловища прикреплены ребра, образующие футляр для важнейших внутренних органов. Жабры прикрыты подвижной жаберной крышкой. Благодаря их движениям вода засасывается через рот в жаберную полость, омывает пронизанные кровеносными сосудами лепестки жабр и выходит наружу через жаберные щели. Кровеносная система рыб замкнутая, она состоит из сосудов и двухкамерного сердца, делящегося на предсердие и желудочек. Кровь из сердца идет к жабрам, где насыщается кислородом, и несет его к разным органам, а потом возвращается в сердце.

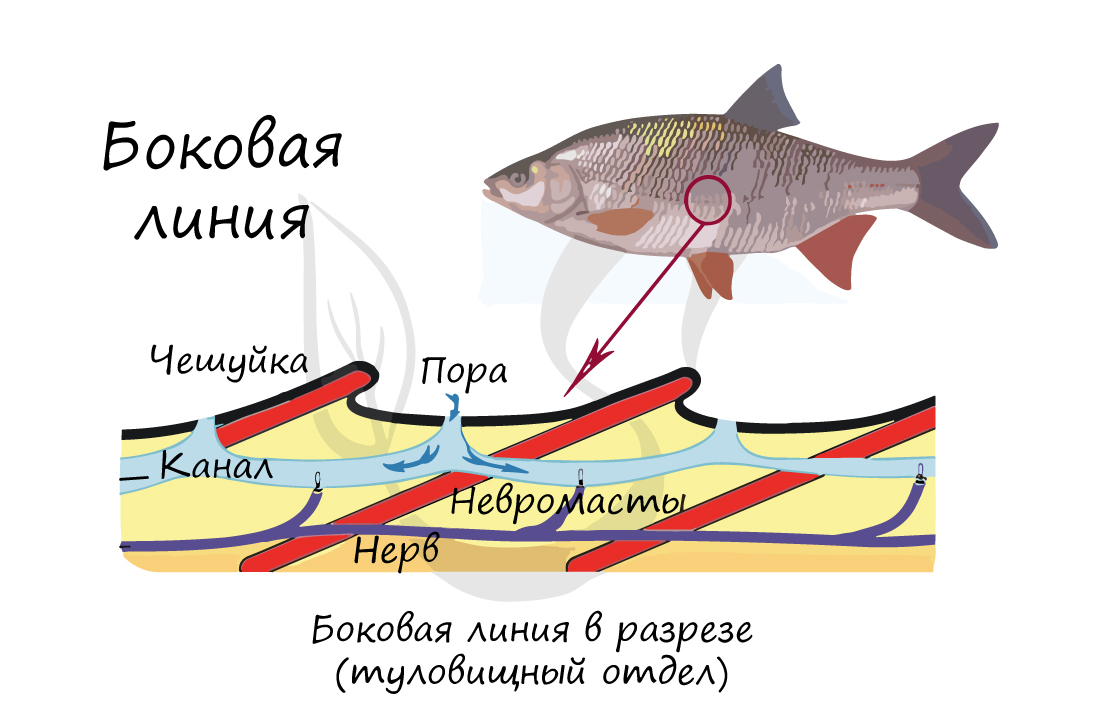

Наравне с органами зрения, обоняния, осязания, у рыб есть боковая линия — уникальный орган, позволяющий воспринимать легчайшие возмущения водной среды. С его помощью рыбы мгновенно узнают о появлении хищника и ловко лавируют в расщелинах коралловых рифов. Боковая линия хорошо заметна у многих рыб.

Движение рыб

Рыбы движутся волнообразно благодаря наличию сегментированных мышц, изгибающих тело. Вперед они толкают себя мощными движениями хвоста с лопастью плавника на конце. Все остальные плавники тоже имеют свое назначение: это рули поворотов, глубины, спинной плавник позволяет сохранять вертикальное положение. Самой быстрой рыбой считается меч-рыба, получившая свое название из-за заостренной верхней челюсти. Она способна развить скорость до 130 км/ч. Чешуя, покрывающая тело рыб, выполняет защитную функцию и придает телу гладкую форму, снижая сопротивление воды. Сохранять плавучесть и удерживать равновесие в воде позволяет особое выпячивание стенки пищевода — плавательный пузырь.

Размножение

У большинства видов костных рыб размножение происходит в результате наружного оплодотворения: самки выметывают икру, а самцы поливают ее молоками. Обычно выведшиеся мальки предоставлены самим себе, но у некоторых рыб очень развита забота о потомстве. Например, самец бойцовых рыбок (петушков) строит плавучее гнездо из пузырьков воздуха, куда помещает выметанные самкой икринки, а потом охраняет гнездо, пока не выведутся мальки.

Самая древняя рыба

В 1939 г. рыбаки выловили в районе Коморских островов рыбу, которая произвела сенсацию в научном мире. Рыба получила название «латимерия» по имени смотрительницы музея КуртенэЛатимер, передавшей ее зоологам для изучения. Латимерия принадлежит к отряду кистеперых рыб, от которых произошли первые наземные позвоночные животные. Окаменевшие остатки подобных рыб были известны ученым, но считалось, что сами рыбы вымерли 70—80 млн. лет назад. Оказалось, что «живое ископаемое» до сих пор обитает в глубоководных районах Индийского океана.

3. Размножение и развитие костных рыб

Развитие у большинства рыб протекает с метаморфозом. В этом случае из икринок выходят личинки, отличающиеся от взрослых особей рядом признаков. Сначала они питаются желтком, сохранившемся в желточном мешке, а позднее переходит на активное питание у некоторых рыб личинки имеют наружные жабры, позднее исчезающие. Тело личинки претерпевает ряд изменений, у некоторых групп (например, камбаловых, угрей, сельдей) очень значительных. Окончательное приобретение личинкой облика, близкого к облику взрослой рыбы, происходит обычно с момента появления на ее теле чешуи,— с этого времени личинка становится мальком. Мальков, имеющих возраст менее года, обычно называют сеголетками. Живут рыбы от года (некоторые бычки) до 50-70 лет (щуки, карпы, палтусы); большей частью продолжительность жизни не свыше 15-20 лет. Личинки и мальки рыб имеют множество врагов: их пожирают хищные личинки насекомых, рачки, гидроиды и медузы, черви-стрелки, лягушки, ужи, птицы и т. д.

Полового созревания рыбы достигают в возрасте от нескольких месяцев (тюлька) до 6-11 (треска) и 16-20 (белуга) лет. Созревшие рыбы обычно нерестуют ежегодно, стареющие рыбы нерестуют не каждый год и к концу жизни перестают размножаться. Некоторые виды нерестуют только один раз в жизни, после чего погибают. Таковы дальневосточные лососи, некоторые сельди, азовские и каспийские бычки. Плодовитость рыб колеблется от нескольких десятков икринок (у некоторых арктических рогаток, у бычков) до 1-9 миллионов икринок (у камбаловых и тресковых) и даже 28 миллионов (у луны-рыбы). Но из этого огромного количества икринок только единичные особи достигают взрослого состояния. Икра либо тяжелее воды (донная икра) и откладывается рыбой на дно, на водные растения или зарывается в грунт, либо ее удельный вес примерно равен удельному весу воды, и она плавает у поверхности или в толще воды (пелагическая икра). Большинство рыб откладывает икру при строго определенных условиях среды, специфических для каждого вида и гораздо менее изменчивых, чем те, при которых обычно живет рыба вне времени размножения. Для откладки икры рыбы собираются в места с определенной температурой, соленостью, аэрацией, щелочностью, грунтом или субстратом (для рыб с донной икрой); все эти факторы могут иметь существенное значение. Развивающиеся икринки и личинки, особенно в ранней стадии развития, обычно гораздо чувствительнее к факторам внешней среды, чем взрослые рыбы, поэтому выметывание икры при строго определенных значениях этих факторов способствует их лучшему выживанию. Стремление рыб собраться для нереста в места и условия, наиболее подходящие для развития икры, способствует необходимой для размножения концентрации производителей, а также обособлению разных видов друг от друга.

Большинство рыб, выметывающих пелагическую икру, ограничивает заботу о потомстве подходом на определенные нерестилища, места и условия среды, благоприятные для развития выметываемой икры. Например, треска и сельдь, распространяющиеся для откорма в северные воды Атлантического океана вплоть до Шпицбергена и Новой Земли, собираются для нереста в более теплые прибрежные воды Норвегии. Лососи, откармливающиеся в открытом океане, подходят к берегам, входят в реки и поднимаются для нереста в их верховья с чистой, прозрачной водой.

Строение и процессы жизнедеятельности костистых рыб

Вы будете перенаправлены на Автор24

Удобнее всего рассмотреть строение и физиологические процессы жизнедеятельности костистых рыб на примере окуня речного — наиболее распространённого представителя пресных водоёмов.

Внешнее строение костистой рыбы

Тело окуня состоит из трёх отделов:

Условно границей между головой и туловищем считается задняя часть жаберных крышек, а между туловищем и хвостовым отделом — анальное отверстие.

В основном тело рыбы удлинённое, обтекаемой формы. Покрыто черепицеобразно расположенной костной чешуёй, по концентрическим кольцам которой можно определить возраст животного. Чешуйки одним концом входят в кожу.

Кожные железы выделяют слизь, которая способствует уменьшению трения о воду и выполняет защитную функцию.

В плавании рыбы значительную роль играют плавники:

Внутреннее строение рыб

Скелет костный. Исполняет опорную и защитную функции. Состоит из скелета головы, позвоночника и скелета конечностей и их поясов.

Скелет головы имеет два отдела:

В мозговом отделе черепа размещён головной мозг. Жаберно — челюстной представлен верхними и нижними челюстями, жаберными дугами и подъязычной дугой, поддерживающей язык. С обеих сторон головы размещены плоские широкие кости жаберных крышек, которые защищают жабры.

Готовые работы на аналогичную тему

Позвоночник состоит из позвонков, тело которых вогнуто с обеих сторон. (амфицельные позвонки). Между телами позвонков находятся остатки хорды. Со спинной стороны позвонков размещены верхние дуги, оканчивающиеся остистыми отростками. Совокупность верхних дуг образует спинномозговой канал, где проходит спинной мозг.

Позвоночный столб делится на туловищный и хвостовой отделы. К поперечным отросткам позвонков туловищного отдела присоединяются рёбра. Тела позвонков хвостового отдела, которые имеют нижние дуги и оканчиваются остистыми отростками, образуют канал (гемальный), в котором проходят кровеносные сосуды.

Скелет конечностей представлен скелетами непарных и парных плавников. Скелет непарных плавников состоит из ряда коротких плавниковых подпорок. Грудные и брюшные плавники поддерживаются короткими плавниковыми лучами, которые присоединяются к поясам конечностей (плечевому и тазовому).

Мышечная система окуня имеет метамерное строение. Она представлена двумя большими боковыми мышцами, которые разделены продольной бороздой на спинной и брюшной отделы. В поперечном направлении мышцы разделены на сегменты. Есть и дифференцированные мышцы: челюстей, жаберных крышек, плавников, глаз, глотки.

Пищеварительная система начинается ртом. В ротовой полости преимущественно на челюстях размещены зубы конической формы, служащие для удержания добычи. Ротовая полость ведёт в глотку, пронизанную жаберными щелями. Дальше пища через короткий пищевод попадает в желудок (способный растягиваться) и начинает перевариваться под влиянием желудочных желез. Частично переваренная в желудке пища попадает в тонкий кишечник, куда впадают протоки пищеварительных желез — поджелудочной и печени. В тонком кишечнике пища окончательно переваривается, всасывается и попадает в кровь. Непереваренные остатки пищи выводятся в заднюю кишку и выбрасываются наружу через анальное отверстие. Слюнные железы отсутствуют.

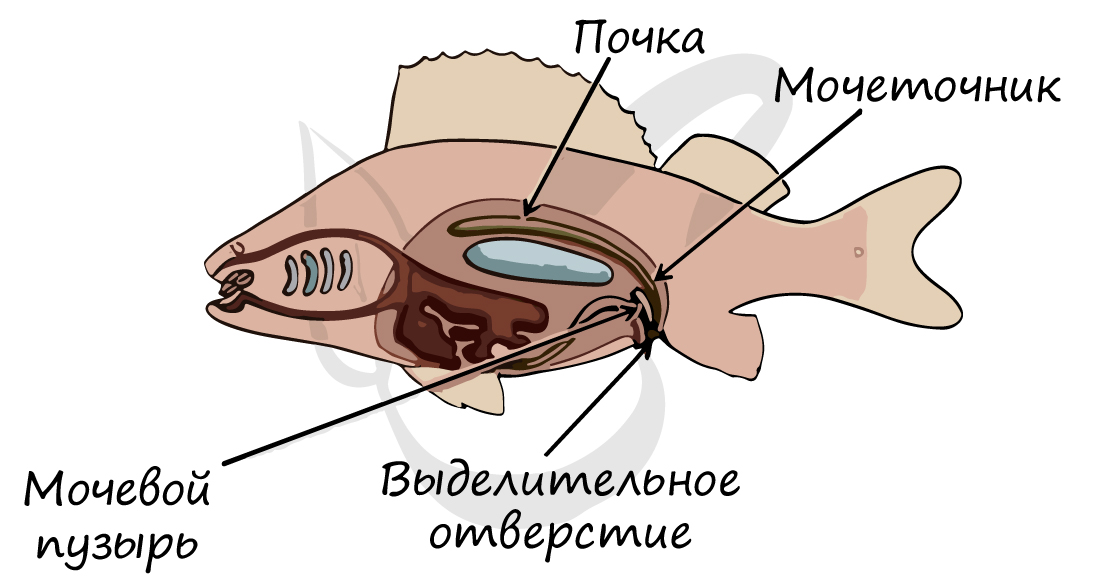

Выделительная система представлена почками тёмно — красного цвета, которые находятся в туловищном отделе по сторонам позвоночника над плавательным пузырём. От почек отходят мочеточники, по которым моча перетекает в мочевой пузырь, откуда через мочевое отверстие выводится наружу.

Органы дыхания представлены жабрами. Жабры состоят из жаберной дуги, жаберных тычинок и жаберных лепестков. Жаберные тычинки, не пропускающий частичек пищи в орган дыхания. На внешней выгнутой стороне дуги размещены ярко — красные жаберные лепестки. Дыхание происходит с помощью жаберных крышек и рта, которые двигаются, нагнетают воду в жаберную полость и выталкивают её наружу. Когда вода попадает в жаберную полость, сквозь стенки капилляров жаберных лепестков происходит обмен газов в условиях водной среды.

Кровеносная система рыб замкнута. Один круг кровеобращения. Сердце двухкамерное, состоит из предсердия и желудочка, между которыми есть клапаны, обеспечивающие движение кровь течёт по брюшной аорте и попадает в приносные жаберные артерии, несущие кровь к жабрам, где она превращается в артериальную. Артериальная кровь по венозных жаберных артериях течёт к сонным артериям (несут кровь к голове) и спинной аорте (поставляет кровь внутренним органам), где превращается на венозную и по венам (сердечным) течёт к сердцу. Замечание Подкишечная вена (в ней всасываются переваренные питательные вещества) несёт кровь к печени, там она разветвляется до капилляров и образует воротную систему печени (печень выполняет барьерную функцию). Тут кровь освобождается от ядовитых веществ, формируется печёночная вена, несущая кровь к сердцу.

Нервная система окуня состоит из центральной (головного и спинного мозга) и периферической (нервов, отходящих от головного и спинного мозга). Головной мозг дифференцирован на типичные для позвоночных пять отделов:

Передний мозг развит слабо. Средний достигает больших размеров. Хорошо развит мозжечёк. Отделы мозга управляют жизненно важными функциями. В переднем отделе мозга расположен центр обоняния, в среднем — зрения, в продолговатом — слуха и осязания, в мозжечке — координации движений.

Спинной мозг представлен толстостенной трубкой с узким каналом.

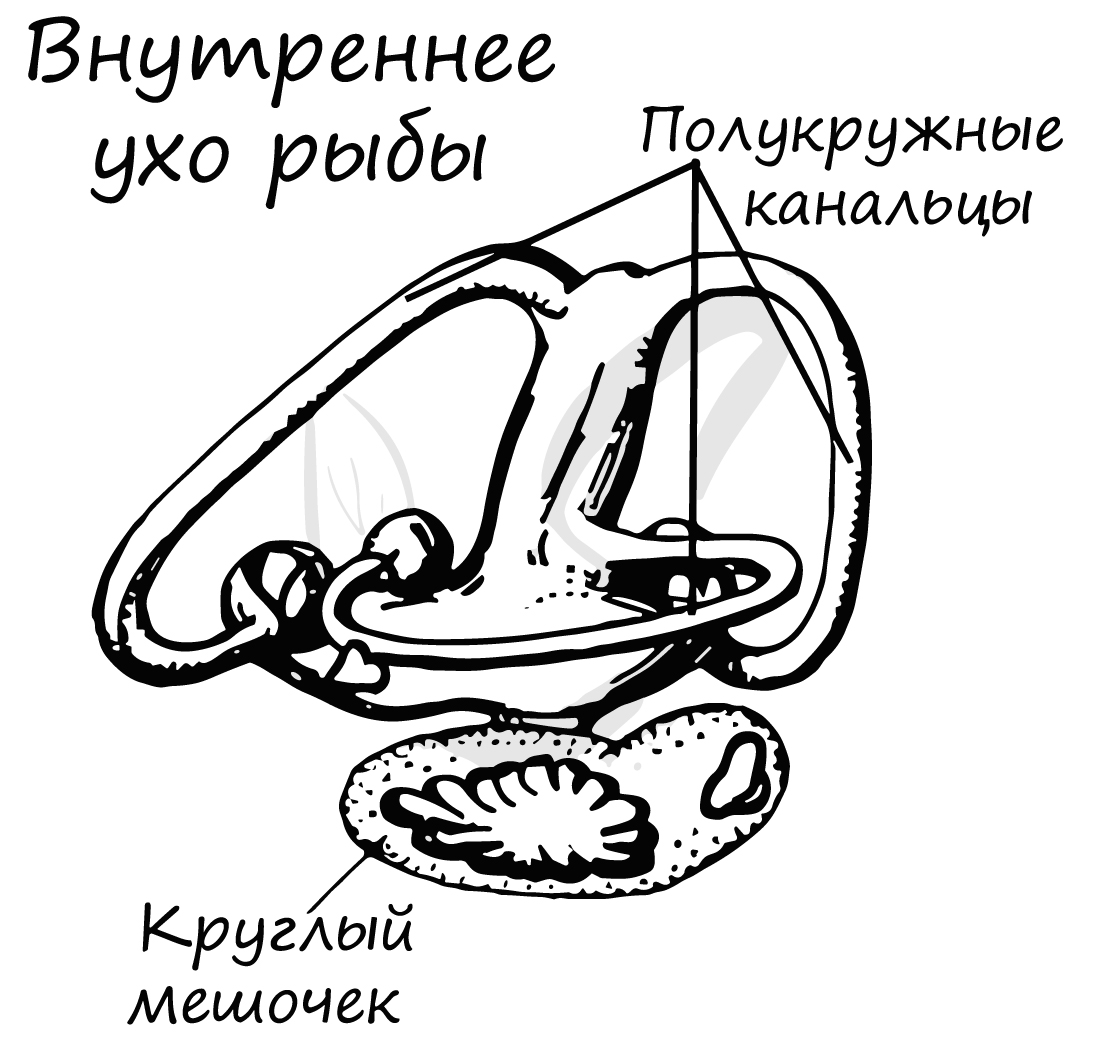

Органы чувств. Роль органов чувств чрезвычайно важна в жизни рыб. С помощью органов чувств и нервной системы осуществляется связь рыбы с окружающей средой. Благодаря безусловным и условным рефлексам происходит питание, обеспечивается соответствующее поведение рыб. Характерным для органа зрения является то, что круглый хрусталик глаза не изменяет формы и почти касается плоской роговицы. Потому рыбы близоруки. Они видят на расстоянии от 1 до 12 м. Органы слуха (они же и органы равновесия) представлены перепончатым лабиринтом (внутреннее ухо), размещённым в костных капсулах черепа. Органы обоняния — две ноздри, размещённые спереди глаз и ведут в обонятельные мешки. Обоняние хорошо развито. Органы вкуса — это микроскопические вкусовые бугорочки, размещённые в ротовой полости и на поверхности кожи.

Орган боковой линии располагается по бокам тела в виде узенькой полоски. Это погружённый в кожу канал, который соединяется с внешней средой многочисленными отверстиями, пронизывающими чешуйки. Отверстия ведут в заполненный слизью канал, где находятся рецепторы, которые воспринимают силу и направление колебания воды.

Только у рыб имеется плавательный пузырь, расположенный в брюшной полости под почками. Стенки плавательного пузыря пронизаны кровеносными сосудами, через которые кровь выделяет или поглощает газ. С помощью плавательного пузыря регулируется удельный вес рыбы в воде, в следствие чего рыба может перемещаться на различную глубину.

Половая система. Животные разнополые.

Случается и гермафродитизм — у морского окуня.

У самцов на спинной стороне брюшной полости расположены парные удлинённые гладкие белесоватые тела — семенники, которые продуцируют семенную жидкость, которая по выводящему протоку выводится через половое отверстие. У самки окуня яичник непарный, имеет зернистую структуру (у большинства рыб он парный). В нём вырабатываются яйцеклетки, в которых накопляются питательные вещества и превращаются на икру, выводящуюся наружу через половое отверстие.

Размножение и развитие костистых рыб

Сезонные изменения в жизни рыб связаны с изменением условий существования зависимо от сезона и состоят из размножения, нагула, подготовки к зимнему периоду и зимовли. Половой зрелости большинство пресноводных рыб достигает в 3 — 4 года, белый амур, севрюга — в 6 — 13 лет, белуга — в 15 — 20 лет, отдельные же виды (тюлька, бычки) — в несколько месяцев.

Когда созревают половые продукты, у рыб проявляется инстинкт размножения. Характерным для рыб является нерест — выбрасывание самками икры с дальнейшим их оплодотворением семенной жидкостью самцов.

Нерест ранней весной происходит у щук, окуней и др., позже нерестятся плотва, лещ, судак; в конце лета — карась, карп, линь и др.; у лососевых нерест происходит осенью.

Для некоторых рыб характерны нерестовые миграции.

Лососевые, осетровые рыбы живут в морях. На нерест они плывут в верховья рек, чтобы там на мелководье в безопасности отложить икру.

Онтогенез речного угря происходит в бассейне рек Балтийского моря, а на нерест он плывёт в Атлантический океан, где на глубине, среди водорослей Саргассового моря, отлаживает икру.

Это проходные рыбы. Во время нерестовых миграций некоторые виды рыб (кета, горбуша и др.) не питаются. Организм их истощается, после размножения они гибнут.

Большинство рыб отлаживает икру там, где они живут (на мелководье, среди растений). Оплодотворение икринок происходит в воде. Тут происходит и их развитие.

У некоторых рыб (тюльки, аквариумных рыб) развитие икры происходит на протяжении нескольких часов, а у других (лосося) — несколько месяцев.

Развитие костистых рыб непрямое: из икринок выходят личинки (прозрачные, без плавников и рта, питающиеся за счёт желтка икринки). У личинки есть хорда и нет парных плавников и чешуи. Личиночная стадия в основном очень короткая. Личинки растут и превращаются в мальков, которые отличаются от взрослых особей лишь размером тела.

После размножения у рыб начинается посленерестовый нагул, необходимый для возобновления запаса питательных веществ и подготовки к зиме. Зимой, когда понижается температура воды, значительно уменьшается активность рыб.

Забота о потомстве

Большинство рыб, отложив икру, не заботится о потомстве. Потому лишь частичка процента икринок и мальков превращаются во взрослых рыб. Отсюда понятна выработанная в процессе природного отбора огромная плодовитость рыб.

Плотва выбрасывает 25 тыс. икринок, карп и щука — 100 тыс., треска, рыба — луна — до нескольких миллионов икринок.

Рыбы, у которых выработались приспособления для сохранения потомства, отличаются низкой плодовитостью.

Лососевые с помощью плавников делают ямки, в которые самки отлаживают икру, а самцы поливают её молоками. После этого рыбы засыпают ямки галькой. В связи с этим кета отлаживает лишь 3 — 5 тыс. икринок, горбуша — 1 — 2 тыс.

Самка сома обыкновенного отлаживает икру на «гнездо», самец поливает её молоками. Взрослые рыбы охраняют икру: аэрируют воду и отпугивают врагов.

Оригинально приспособилась к защите потомства горькая на вкус рыба горчак. Самка с помощью яйцеклада, который разрастается во время нереста, отлаживает несколько икринок под створки моллюска. Чтобы избавиться от икринок горчака, моллюск сильнее втягивает воду сифоном. Самец горчака возле сифона выпускает молоки, которые попадают внутрь моллюска и оплодотворяют икринки. Личинки горчака некоторое время находят тут приют.

У самцов морской иглы икра сохраняется в складке кожи на нижней стороне тела. Икринки морского конька развиваются внутри брюшного мешка самца, куда самка отлаживает икру. Самцы трёхиглой корюшки строят гнездо, в котором самка отлаживает икру. Самцы охраняют икру, способствуют улучшению её аэрации. Потому самка отлаживает всего до 100 икринок.

Есть среди рыб и живорождение (оплодотворение икринок происходит в теле самки).

В озере Байкал на большой глубине обитает очень интересная небольшая прозрачная рыбка голомянка. Она поднимается на поверхность раз в жизни, чтобы родить живых мальков (мальки выходят через разрыв стенки брюшка).

Живорождение наблюдается и у аквариумных рыбок — гуппий, меченосцев, потому они малоплодовиты.

Получи деньги за свои студенческие работы

Курсовые, рефераты или другие работы

Автор этой статьи Дата последнего обновления статьи: 30 07 2021