осетровая рыба в оби

Новосибирский рыбзавод выпустил 20 тысяч сеголеток краснокнижного осетра в Обь

Новосибирский рыбзавод на протяжении десятка лет выращивает молодь рыб для зарыбления реки Обь и Обского водохранилища с целью сохранения исчезающих ценных видов. Мероприятие по выпуску подрощенных особей осетра прошло 16 ноября.

Ранее на рыбзаводе уже выпускали в реку краснокнижных осетров, но в этот раз событие стало знаковым. Впервые специалисты предприятия выпустили в реку Обь выращенных из икры, которую получили от собственного маточного стада, сеголеток осетра.

Руководитель группы компаний «Дискус», владелец Новосибирского рыбзавода Алексей Джулай рассказал, что примерно десять лет назад предприятие получило из Тюмени оплодотворенную икру, из которой появились мальки, впоследствии превратившиеся в 20-килограммовых осетров.

«Эти рыбы стали половозрелыми, и уже от них появились мальки, которых мы выпускаем сегодня. Речь о так называемых сеголетках — подрощенных особях, которые родились в июне текущего года. Сейчас их вес составляет около 100-150 граммов, а размер в среднем около 15–20 см. Их выпуск в Обь — событие, поскольку впервые в Новосибирске мы от своих собственных производителей, которых сами вырастили, получили икру, и теперь можем этих мальков выпускать в реку Обь», — отметил Алексей Джулай.

Он рассказал, что температура воды в резервуарах, где содержатся сеголетки, точно такая же, как в реке, куда их и выпустят, поэтому адаптация для рыб пройдет нормально, в комфортных для них условиях.

В следующем году они также дадут икру, и мы повторим процесс с начала. Это делается специально для того, чтобы компенсировать ущерб, который наносила плотина нересту в течение длительного времени. Из-за этого осетра, по сути, практически не осталось в реке, хотя он и относится к наиболее приспособленным экземплярам и миллионы лет жил в Оби», — уточнил Алексей Джулай, пояснив, что помимо осетра, в Оби также существенно ощущается нехватка и других рыб: нельмы и муксуна.

Так, ранее Новосибирский рыбзавод выпускал в реку подросших муксунов, а сейчас на инкубации предприятия находится икра пеляди.

По словам исполнительного директора ООО «Новосибирский рыбзавод» Сергея Глушко, сейчас поддерживать популяцию краснокнижного осетра можно только искусственно.

«Для нас выпуск сеголеток осетра — знаковое событие. Ведь мы впервые получили потомство от своего маточного стада, выращенного в Новосибирской области, и выпускаемая партия — первая, которую мы получили из своей икры. В нересте участвовало всего семь самок однако, на следующий год планируем задействовать не менее 50. Поскольку это первородки, то самки, которым уже девятый год, еще не крупные (в природе половозрелыми они становятся к 15–17 годам), и поэтому первое потомство не такое большое. Но зато нам удалось сократить период созревания за счет сбалансированного корма, на котором рыба очень хорошо растет. Когда подрощенные осетры окажутся в естественной среде обитания, они уже не станут добычей таких хищников, как окунь или судак.

По оценке специалиста, из выпущенных сеголетков осетра в реке выживут около 80%. «Если ничего не делать, никак не помогать популяции, то через несколько десятков лет есть риск, что осетр вообще исчезнет из сибирских рек. К тому же всегда находятся и браконьеры, которые вылавливают рыбу сетями. Но если ежегодно выпускать их в реку и делать это на протяжении, к примеру, пяти лет, то возможно, осетра со временем уберут из Красной книги, и он станет доступен для промышленного рыболовства», — добавил директор рыбзавода, поделившись, что в планах предприятия — выпускать со временем до 1 млн подрощенных осетров в год.

Сибирского осетра занесли в Красную книгу РФ в 1997 году в связи с перепромыслом и резким снижением численности, в 1998 году — в Красную книгу Новосибирской области. Основными причинами снижения численности стали браконьерский вылов, гибель особей на разных стадиях развития в результате работы водозаборов, сокращение мест нереста и урбанизация прилежащих к Оби территорий.

Где ты, Царь-рыба?

Еще недавно в Оби, одной из самых крупных рек планеты, велся промысел осетра – пресноводной рыбы, чье мясо и икра ценятся буквально на вес золота. И хотя на столе сибиряков он всегда был деликатесом, до середины прошлого века поимка крупного осетра в обских водах не было редкостью. Однако с 1970-х гг. улов стал неуклонно снижаться. Виною тому антропогенные факторы, такие как зарегулирование речного русла, пескодобыча, браконьерство, загрязнение сточными водами.

Какова сегодня численность осетра в бассейне Оби, не знает никто – после того, как в 1998 г. сибирский осетр был занесен в Красную книгу РФ, легальная добыча (а значит, и учет) его прекратилась. Очевидно, что численность половозрелых особей в настоящее время чрезвычайно низка, однако исследования показали, что количество молоди при этом не снижается, что свидетельствует об успешном естественном воспроизводстве вида.

Проведение комплексного мониторинга популяции осетра в бассейне Оби позволит сформировать эффективную стратегию охраны этого ценного вида, что будет способствовать увеличению его численности

Что-то редкостное, первобытное было не только в величине

рыбы, но и в формах ее тела, от мягких, безжильных,

как бы червячных, усов, висящих под ровно состругнутой

внизу головой, до перепончатого, крылатого хвоста –

на доисторического ящера походила рыбина.

В. Астафьев, «Царь-рыба»

В наше непростое время огромные богатства Сибири часто растрачиваются бездумно, без мысли о завтрашнем дне. Еще не так давно в полноводных сибирских реках велся промысел осетра – царь-рыбы, самой ценной из всех пресноводных рыб России. Во всем мире мясо и икра осетровых ценятся буквально на вес золота. А что же происходит сегодня? В 1998 г. этот ценный вид был занесен в Красную книгу. Достаточная ли это мера для того, чтобы сохранить популяцию осетра?

Столь большая протяженность реки обеспечивает разнообразие условий существования для ее обитателей. Среди последних насчитывается 52 вида рыб (Попов, 2009), что не так уж и много для такой могучей реки (для сравнения: в Амуре их около 100, а в Янцзы – более 300). По вкусовым качествам больше всего ценятся представители cиговых и, конечно, осетровых – сибирский осетр (Acipenser baerii) и стерлядь (Acipenser ruthenus).

Белое золото

Неудивительно, что промысел столь редкой и ценной рыбы был регламентирован. Зимовальные ямы могли быть собственностью семьи и передаваться по наследству, либо использоваться всей общиной. По решению старших ямы вскрывали лишь в строго определенный момент. За преждевременный лов на коллективной яме общинника могли серьезно наказать.

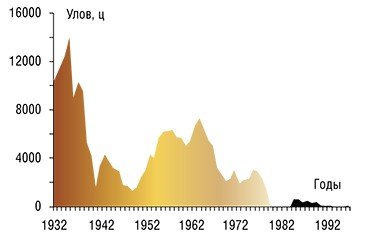

В начале ХХ в. в Оби ежегодно вылавливали около 300—400 т осетра. В 1930-х государство взяло промысел под контроль, интенсифицировало его, и к 1935 г. добыча выросла до 1 400 т. Для популяции осетра нагрузка оказалась слишком велика: уже к 1949 г. ежегодный улов сократился более чем в десять раз.

Поэтому с 1947 г. были введены ограничения промысла, что в какой-то степени помогло восстановить численность осетра: в 1960-х уловы выросли до 500—700 т в год. Но уже с 1970-х объем добычи осетра начал неуклонно снижаться, и в 1990-х он не превышал 15 т.

Кто в речке живет?

Какова сегодня численность осетра в бассейне Оби? Точного ответа не знает никто. После занесения этого ценного вида в 1998 г. в Красную книгу РФ легальная добыча осетра (а значит, и учет) не ведется. По данным же специалистов рыбнадзора Томской области, в бассейне Средней Оби за сезон в стрежевые невода попадает лишь 1—3 экземпляра осетра промысловой длины, т. е. более 82 см. Известно, что браконьеры также вылавливают в Оби единичные половозрелые особи.

Впрочем, приведенные выше цифры нельзя безоговорочно экстраполировать на общую численность популяции осетра. Чтобы получить полную картину, нужно дополнительно учитывать способы и орудия лова, сроки и места добычи, вводимые государством ограничения.

Так, в начале ХХ в. в статистику уловов попадали только крупные, половозрелые осетры, а с 1930-х гг. учитывали и молодь, причем иногда доля ее была весьма существенной. Снижение вылова после 1947 г. было связано не только с уменьшением промыслового запаса вида, но и с введенными ограничениями промысла, в частности, с запретом на добычу осетра в Обской губе и на зимовальных ямах. А рост объемов добычи с середины 1950-х гг. – не только с восстановлением численности, но и с возобновлением промысла в дельте.

Несомненно одно: начиная с 80-х гг. прошлого века поимка взрослого крупного осетра в Оби – очень редкое событие.

Ситуация непростая, но в ней есть один «оптимистический» нюанс: численность молоди в среднем течении Оби практически не меняется. Так, в 1960-х гг. на Парабельском участке промышленного лова вылавливали в среднем 17—19 экземпляров за притонение, а во второй половине 2000-х гг. – 16—20. И это с учетом того, что молодь интенсивно вылавливается браконьерами.

Таким образом, становится очевидным важный факт: несмотря на то что численность половозрелых особей сибирского осетра чрезвычайно низка, количество молоди не снижается. Это свидетельствует об успешном естественном воспроизводстве вида.

Плодиться и размножаться

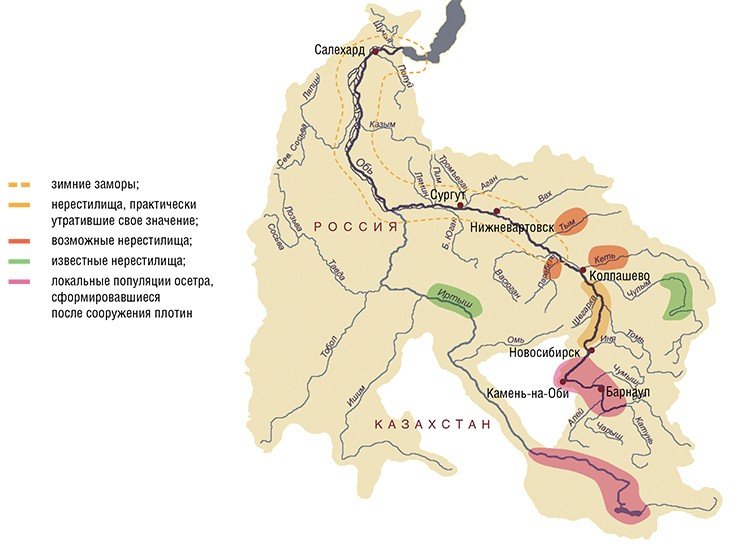

Нерестилища сибирского осетра прежде располагались на достаточно большом участке реки: от нижнего течения Катуни до с. Молчаново, а также в крупном притоке Оби – Чулыме. Однако после возведения плотины при строительстве Новосибирской ГЭС около 40 % нерестовых площадей были отрезаны (Петкевич, 1952).

В 1966 г. «Гидрорыбпроект» провел инвентаризацию нерестилищ осетровых рыб на участке Оби от плотины ГЭС до с. Колпашево. Тогда было выявлено около 40 участков общей площадью 1365 га, пригодных для размножения. К сожалению, «пригодных» теоретически, потому что сегодня они для этой цели осетром почти не используются.

Из-за зарегулирования стока Оби были не просто нарушены пути естественной миграции осетра и утрачены огромные площади нерестилищ выше Новосибирского водохранилища. Гидрологический режим реки ниже плотины тоже существенно изменился. А ведь для осетра в период нереста уровень воды играет решающую роль: высокая численность молоди обычно приходится на годы, для которых характерна высокая водность (Петкевич, 1952; Соловов, 1997; Петлина, Романов, 2004).

Показано, что в период размножения благоприятный для эффективного нереста осетра гидрологический режим создается при относительно высоком уровне воды в Оби (в среднем не ниже 500—520 см от условного нуля по водомерному посту Кругликово) (Вотинов, Касьянов, 1978). И за последние 10 лет такой уровень не был отмечен ни разу.

Существенную роль в создании неблагоприятных условий нереста осетра играла и играет добыча песка и гравия со дна реки, которая не только непосредственно разрушает галечники, необходимые для нереста, но и способствует заилению расположенных ниже по течению мест размножения. Так, например, случилось с нерестилищем на Симанской протоке Оби после начала добычи гравия в районе с. Красный Яр. На размножение осетра негативно отражается и загрязнение сточными водами и отходами лесоперерабатывающих предприятий (Рубан, 1999; Вотинов и др.,1975).

Таким образом, нарушение естественного режима Оби привело к невозможности успешного нереста сибирского осетра на значительном протяжении речного русла. Вероятно, эффективные нерестилища этого вида (т. е. участки, где может осуществляться полный цикл размножения вплоть до развития молоди) следует искать в крупных притоках Оби, в первую очередь – в реках Чулым и Кеть, и, возможно, Тым и Парабель.

Мигрант или домосед?

Чтобы правильно избрать стратегию охраны сибирского осетра, необходимо иметь сведения о пространственной организации популяции этого вида в бассейне Оби. Однако у ихтиологов до сих пор нет единого мнения на этот счет.

Согласно наиболее общепринятой версии, в Оби обитает две формы осетра: полупроходная, т. е. совершающая миграции, и жилая — не мигрирующая (Дрягин, 1949; Петкевич, 1952; Вотинов и др, 1972; Попков, Дроздов, 2007). Основная по численности форма – полупроходная: в начале июня осетр из Обской губы начинает подниматься вверх по течению реки. Но если волжские проходные осетровые, нагулявшись в соленой морской воде, заходят в реку только для размножения, то на Оби все иначе: вместе с половозрелыми особями движение начинает и молодь (считается, что осетр мигрирует в поисках пищи).

Для взрослых, готовых к размножению рыб миграция позднее становится нерестовой. Достигнув верховий реки, они зимуют, после чего весной мечут икру и в течение лета скатываются обратно. Молодь же скатывается в Обскую губу постепенно, в течение 2—7 лет. Ареал жилой формы накладывается на ареал полупроходного осетра на всем протяжении Оби и Иртыша выше устья последнего (Дрягин, 1949; Петкевич, 1972). Именно из этой формы сформировались ныне существующие популяции в водохранилищах Новосибирском, Бухтарминском, Усть-Каменогорском (Петкевич, 1952; Сецко, 1969; Вотинов и др., 1975; Соловов, 1997; Трифонова, 1998; Рыбы Казахстана, 1986).

Однако ряд ученых полагает, что в бассейнах крупных рек, в том числе Оби, осетр не имеет полупроходной формы, а образует сплошные популяционные континуумы. Их представители могут быть как оседлыми, так и мигрировать из одной части реки в другую (Рубан, 1997). Кроме того, маловероятно, чтобы кормовая миграция происходила из богатых кормовых угодий в более бедные. Между тем известно, что биомасса бентоса – донных организмов, служащих кормом для осетра, в Обской губе больше, нежели в среднем течении Оби.

Нет ясности и в вопросе относительно экологических механизмов, благодаря которым обская популяция осетра делится на оседлые и мигрирующие формы. Может быть, она просто приспособилась к особенностям реки, пытаясь эффективно использовать многообразие местных условий? Поэтому нерест происходит на участках с благоприятным гидрологическим режимом на соответствующих грунтах, т.е. большей частью в верховьях реки и ее притоках. Молодь же нагуливается на всем протяжении Оби, скатываясь постепенно в низовья. И только попадая в зону замора, которым охвачена практически вся Средняя Обь, гонимые дефицитом кислорода взрослые особи вместе с молодью скатываются в Обскую губу, где образуют большие скопления.

После того как сибирский осетр был занесен в Красную книгу и исключен из легального промысла, систематические наблюдения за состоянием популяции этого редкого вида рыб не ведутся. Поэтому сейчас нет достоверных данных о его численности, половозрастной структуре и пространственной организации популяции, действующих местах размножения, нагула и зимовки. Также практически ничего не известно о факторах, ограничивающих его воспроизводство в современных условиях.

Только комплексная программа мониторинга популяции сибирского осетра в бассейне Оби позволит делать прогнозы в долгосрочной перспективе, даст возможность учитывать влияние на популяцию антропогенного фактора. Лишь владея этой информацией, можно сформировать эффективную стратегию охраны редкого ценного вида.

Сохранить для наших потомков это удивительное древнее создание – не только утилитарная задача. Здесь уместно снова вспомнить Астафьева: «Иди, рыба, иди! Поживи сколько можешь. — молвил ловец, и ему сделалось легче. Телу — оттого, что рыба не тянула вниз, не висела на нем сутунком, душе — от какого-то, еще не постигнутого умом, освобождения».

Вотинов Н. П., Злоказов В. Н., Касьянов В. П., Сецко Р. И. Состояние запасов осетра в реках Сибири и мероприятия по их увеличению. Свердловск, 1975. 93 с.

Петкевич А. Н., Башмаков В. Н., Башмакова А. Я. Осетр Средней и Верхней Оби // Тр. Бараб. отд-ния ВНИОРХ. 1950. Т. 4. С. 3—54.

Попков В. К., Дроздов В. В. Структура популяции осетровых в бассейне Средней Оби и комплекс мероприятий по увеличению их запасов // Биологические аспекты рационального использования и охраны водоемов Сибири. Томск, 2007. С. 202—209.

Рубан Г. И. Сибирский осетр. Структура вида и экология. М., 1999. 235 с.

Соловов В. П. Современное состояние популяции сибирского осетра верхнего течения Оби // Вопросы ихтиологии. 1997. Т. 37. Вып. 1. С. 47—53.

В публикации использованы фото авторов

Сибирский осётр

Признаки. Жаберные перепонки прирощены к межжаберному промежутку, не образуя под ним складки. Нижняя губа сильно прервана.

Рыло обычно короткое, в виде широкого равнобедренного треугольника, уплощенное и умеренно закругленное, иногда более или менее удлиненное и заостренное. Усики в разрезе округлые, без бахромок.

Спинных жучек 12-19, боковых 37-56 (обычно 42-47), брюшных 9-15 (обычно 10-12).

Жаберные тычинки веерообразные, каждая с тремя двойными рожками, число тычинок на 1-й дуге 28-45 (обычно 33-37). D 38-52, обычно 43-46; А 20-31.

Родственные формы. Близок к русскому осетру, от которого отличается веерообразными жаберными тычинками.

Распространение. Реки Сибири от Оби до Колымы, озера Зайсан и Байкал. Губы Обская, Тазовская, Енисейская и Хатангская. Есть указания, что сибирский осетр случайно заходит в Печору. Имеются формы тупорылая и острорылая. Возможно, что сибирский осётр, встречающийся в реках к востоку от Оби, представляет особую форму (подвид stenorhynchus) сибирского осетра.

Ареал обитания сибирского осётра

БИОЛОГИЯ СИБИРСКОГО ОСЕТРА

Характеристика. Жилая, частично полупроходная, донная рыба, образующая в озерах и верхних участках речных бассейнов местные плёсовые стада.

Нерест происходит с половины мая до июля на глубоких ямах с камнями, у «разлома» островов, при температуре воды 9-20°.

Плодовитость сибирского осетра 70-832 тыс. икринок.

Развитие. Икринки донные, приклеивающиеся к субстрату. Диаметр икринки 3 мм.

Рост. Достигает длины 3 м и веса 100 кг (крайне редко 200-210 кг). Сибирский осётр в возрасте 34 лет имел длину 182 см и вес 34 кг.

Годовики достигают длины 24,6-32,4 см и веса 60 г, двухгодовики 29,9-39 см и 120 г, трехгодовалые 38-48,5 см и 200 г (р. Иртыш).

Вообще сибирский осетр в реках западной Сибири (Обь, Енисей) многочисленнее и крупнее, чем в реках восточной Сибири (Лена, Колыма). В р. Лене сибирский осетр растет медленнее, чем в Оби и Енисее.

Обычный промысловый вес сибирского осетра в западной Сибири 7-22 кг, но много рыбы вылавливается и неполовозрелой. Средний вес сибирского осетра в промысловых уловах в Оби 10 кг, в Енисее 4 кг; в Лене 1,7 кг (самцы и самки вместе); в оз. Байкал 13,8 кг (самцы) и 22,4 кг (самки).

Питание. В реках сибирский осетр питается личинками комаров, подёнок, ручейников; моллюсками, изредка рачками циклопами (Cyclops) и рыбой: щукой, пескарем. В Обской губе он питается моллюсками (Sphaerium) и морскими тараканами (Chiridothea sibirica).

Конкуренты. На речных пастбищах стерлядь и язь.

Враги. Икру и личинок сибирского осетра пожирают карповые и другие рыбы.

В озеpax (Зайсан, Байкал) молодь массами подходит к берегам и устьям рек, впадающих в озера. После нереста значительная часть производителей в Оби скатывается вниз по реке и уходит в Обскую губу, тогда как плёсовые стада размещаются на речных пастбищах.

С июня по сентябрь из Обской губы в реки происходит подъем тех производителей, которые нерестуют в следующем году и залегают на зиму на ямах. Из Енисейского залива сибирский осетр входит в Енисей сейчас же по вскрытии реки, с половины июня, и ход его продолжается все лето.

Подрастающие сибирские осётры по средней Оби, под влиянием зимнего замора, скатываются вниз и собираются в «живых» (не подвергающихся замору) водах Малой Оби, у устьев Сыни, Соби и Войкара.

ПРОМЫСЕЛ СИБИРСКОГО ОСЕТРА

Пойманный осётр на Енисее в 1913 году

Использование. Сибирский осетр отличается от других особо высокой упитанностью. Заготовляется в соленом виде; крупные экземпляры разделывают на балык.

Икра сибирского осетра, вследствие недостаточной зрелости ее в период промысла («жировая»), используется промышленностью в ничтожных количествах.

Осетр сибирский

Царство: Животные (Animalia).

Тип: Хордовые (Chordata).

Класс: Рыбы костные (Osteichthyes).

Отряд: Осетрообразные (Acipenseriformes).

Семейство: Осетровые (Acipenseridae).

Род: Осетры (Acipenser).

Вид: Осетр сибирский (Acipenser baerii). Подвиды: западносибирский (baerii), байкальский (baicalensis).

Где живет

Сибирский осетр обитает в круп ных реках, несущих воды в море Лаптевых, Карское и Восточно-Сибирское моря, а также в озере Байкал. Большинство осетров живут на территории России, но по некоторым притокам они заходят в Монголию, Казахстан, а до 1950 г. встречались даже в Китае. Западносибирский подвид сибирского осетра обитает в сибирских реках — от Оби и до Колымы. Байкальский подвид встречается в акватории озера Байкал, а также во впадающих в него реках — Селенге, Баргузине и Верхней Ангаре. Иногда рыбы мигрируют из озер в реки, а в некоторых случаях ведут оседлый образ жизни.

Внешние признаки

Сибирский осетр — это довольно крупная рыба. В прежние времена особи массой около 100 кг никого не удивляли своими размерами, нередко попадалась и рыба до 200 кг. Сегодня вес сибирских осетров колеблется в пределах 8–30 кг, а максимальная длина достигает 3 м. Эти великаны уступают в размерах разве что своим ближайшим родственницам — белугам. Интересно, что тело осетра совершенно не покрыто чешуей. Вместо нее представители этого вида имеют пять рядов костных жучек: хорошо выраженных, крупных — спинных, ромбовидных — боковых и уплощенных — брюшных. v В зависимости от формы морды сибирские осетры бывают тупорылыми и острорылыми. Если внимательно присмотреться к этим рыбам, то они покажутся настоящей загадкой природы, произведением искусства. На голове заметны глаза и две пары усиков.

При этом рот у них находится на нижней стороне тела и отлично приспособлен для питания донными беспозвоночными. Осетровые — это костно-хрящевые рыбы, которые совмещают в себе признаки как более древних по своему происхождению хрящевых рыб, так и современных — костных. Однако, с точки зрения систематики, это все же костные рыбы.

Образ жизни

Взрослые самцы приступают к размножению не раньше девятилетнего возраста, а самки — в 10–12 лет. Да, им приходится довольно долго выждать, прежде чем продлить свой род. При этом осетры растут очень медленно. Самцы уходят на нерест один раз в три года, а самки — всего лишь один раз в пять лет. Сибирские осетры никогда не выплывают в открытое море и предпочитают оставаться в прес ной воде. Рыбы, готовые к нересту, отправляются в путешествие вверх по течению, а те особи, которые живут в озерах, выходят в реки или не покидают озер. Осетры могут преодолевать до 100 км пути к нерестилищам. В верховьях рек рыбы находят места с быстрым течением и крупнозернистым песчаным грунтом, где самка откладывает от 20 000 до 800 000 икринок. Осетры не любят солнечного света, поэтому редко поднимаются на глубину меньше, чем 1,5 м.v Эти рыбы питаются донными беспозвоночными: моллюсками, ракообразными и лишь изредка — мелкой рыбой. Сибирские осетры живут 60–80 лет.

Осетры были и остаются ценнейшей промысловой рыбой как из-за особенно нежного вкуса мяса, так и из-за черной икры. Интересно, что вкусовые качества осетровой икры повышаются по мере взросления рыбы. Среди знатоков особенно ценится золотистая икра «империал», которую добывают из осетров, доживших не менее чем до 80 лет. Самая дорогая черная икра в мире — это икра белого осетра, она продается по цене 25 000 дол ларов за 1 кг.

В Красной книге

Сибирский осетр — один из наиболее ценных промысловых видов рыб. Его добывали в России со времен глубокой древности. Со становлением СССР ловля приобрела промышленные масштабы и за 70 лет общая численность вида сократилась почти на 80 %. На берегах Оби, где обитает самая многочисленная популяция, этот показатель еще выше. Сибирский осетр достигает половой зрелости к 10-летнему возрасту. В этот период мальков и взрослеющих рыб подстерегает множество опасностей, поэтому восстановление численности не наблюдается даже после значительного уменьшения вылова. В 1960–70-х гг. XX в. байкальских сибирских осетров пытались выпустить в некоторые водоемы европейской части России — в Финский залив и Ладожское озеро, но старания были безуспешны.

Загрязнение вод тяжелыми металлами также сказывается отрицательно, особенно на самках. А гидроэлектростанции порой становятся непреодолимыми преградами к местам нереста. Сегодня многие виды семейства раз водят в специальных рыбных хозяйствах. Не стал исключением и сибирский осетр.