описание завтрака в литературе

Описание завтрака в литературе

Тема обжорства издавна встречается в литературных произведениях. Но так как чревоугодие всегда считалось смертным грехом, то созданные в них образы «обжор» зачастую представляются в сатирическом плане. Правда, в зависимости от литературного жанра, тональность в отношении к литературным персонажам варьируется от откровенного осуждения «угодников Мамоны» до гротеска и подтрунивания над гастрономическими слабостями героев. Едят все, но гурманом становится не каждый. Описание пристрастий к еде удачно используется авторами для характеристики отдельных персонажей, а также для погружения читателей в культуру и быт того времени.

Пили ли вы когда-либо, господа, грушевый квас с терновыми ягодами или варенуху с изюмом и сливами? Или не случалось ли вам подчас есть путрю с молоком? Боже ты мой, каких на свете нет кушаньев! Станешь есть – объедение, да и полно».

«Вечера на хуторе близ Диканьки»

А вот отрывок из повести «Старосветские помещики».

К «старосветским помещикам» обращена «не поражающая сила сарказма», а «возносящая сила лиризма». Великая вера Н.В. Гоголя в прекрасное в человеке позволила ему найти любовь в обыденной жизни, в заботе друг о друге любящих людей.

Переданное писателем желание Пульхерии Ивановны попотчевать супруга, порадовать его любимыми блюдами, трепетные отношения между старосветскими помещиками составляет лирическое начало повести. Благодаря этому в воображении читателей складывается картина мирной, размеренной жизни провинциального дворянского поместья и его обитателей.

«Оба старичка, по старинному обычаю старосветских помещиков, очень любили покушать. Как только занималась заря (они всегда вставали рано) и как только двери заводили свой разноголосый концерт, они уже сидели за столиком и пили кофе…

«Чего же бы теперь, Афанасий Иванович, закусить? Разве коржиков с салом, или пирожков с маком, или, может быть, рыжиков соленых?

За час до обеда Афанасий Иванович закушивал снова, выпивал старинную серебряную чарку водки, заедал грибками, разными сушеными рыбками и прочим. Обедать садились в двенадцать часов. Кроме блюд и соусников, на столе стояло множество горшочков с замазанными крышками, чтобы не могло выдыхаться какое-нибудь аппетитное изделие старинной вкусной кухни. За обедом обыкновенно шел разговор о предметах самых близких к обеду.

«Пожалуй»,- говорил Афанасий Иванович и подставлял свою тарелку: «опробуем, как оно будет».

После обеда Афанасий Иванович шел отдохнуть один часик, после чего Пульхерия Ивановна приносила разрезанный арбуз и говорила: «Вот попробуйте, Афанасий Иванович, какой хороший арбуз».

«Да вы не верьте, Пульхерия Ивановна, что он красный в середине»,- говорил Афанасий Иванович, принимая порядочный ломоть, «Бывает что и красный, да нехороший». На арбуз немедленно исчезал. После этого Афанасий Иванович съедал еще несколько груш и отправлялся гулять по саду вместе с Пульхерией Ивановной.

Пришедши домой, Пульхерия Ивановна отправлялась по своим делам, а он садился под навесом, обращенным ко двору, и глядел как кладовая беспрестанно показывала и закрывала свою внутренность и девки, толкая одна другую, то вносили, то выносили кучу всякого дрязгу в деревянных ящиках, решетах, ночевках и прочих фруктохранилищах. Немного погодя он посылал за Пульхерией Ивановной, или сам отправлялся к ней и говорил: «Чего бы такого поесть мне, Пульхерия Ивановна?».

«Или может быть, вы съели бы киселику?».

Перед ужином Афанасий Иванович еще кое-чего закушивал. В половине десятого садились ужинать. После ужина тотчас отправлялись опять спать, и всеобщая тишина водворялась в этом деятельном и вместе спокойном уголке. Комната, в которой спали Афанасий Петрович и Пульхерия Ивановна, была так жарка, что редкий был бы в состоянии остаться в ней несколько часов. Но Афанасий Иванович еще сверх того чтобы было теплее, хотя сильный жар часто заставлял его несколько раз вставать среди ночи и прохаживаться по комнате. Иногда Афанасий Иванович, ходя по комнате, стонал.

Тогда Пульхерия Ивановна спрашивала: «Чего вы стонете, Афанасий Иванович?».

«Может быть вы чего-нибудь съели, Афанасий Петрович?».

«Не знаю, будет ли оно хорошо, Пульхерия Ивановна! Впрочем, чего ж бы такого съесть?».

«Кислого молочка, или жиденького узвару с сушеными грушами».

«Пожалуй, разве только попробовать», говорил Афанасий Иванович. Сонная девка отправлялась рыться по шкафам, и Афанасий Иванович съедал тарелочку, после чего он обыкновенно говорил: «Теперь так как будто сделалось легче».

С любовью приготовленные блюда, хлебосольство, неторопливые разговоры делают жизнь старичков простой и ясной, помогают противостоять невзгодам.

В «Мертвых душах» еда много говорит о персонажах. В главе, посвященной визиту Чичикова к Собакевичу, в последнем подчеркиваются черты богатырства (хотя и с иронией) через многие п портретные детали, перечисление блюд, поданных на обед, и их количество.

Н.В. Гоголь «Мертвые души» (обед у Собакевича)

У великого АНТОНА ПАВЛОВИЧА ЧЕХОВА культ еды прослеживался уже в ранних рассказах. Вы только почитайте его рассказ «Сирена» до обеда – это же лучшее средство для повышения аппетита:

Кузьма Петров-Водкин «Селедка». 1918. Государственный Русский музей. Санкт-Петербург

Зинаида Серебрякова «Селедка и лимон». 1920-1922

А вот как А.П. Чехов в рассказе «О бренности» описывает трапезу своего героя.

Кажется, как ни крути, к гурманам относятся великие писатели Пушкин, Гоголь, Чехов и другие виртуозы гастрономического описания вкусной еды… А как быть с поэтом эпохи Просвещения – Гавриилом Державиным, который еще прежде них умел давать смачные, без лишнего лоска, определения: «Багряна ветчина, зелены щи с желтком, румяно-желт пирог, сыр белый, раки красны» …

Гавриил Романович Державин

А.С. Пушкин

В первой главе романа «Евгений Онегин» мы находим радостное описание обеда настоящего денди в модном французском ресторане Талона на Невском проспекте, куда спешит главный герой:

«Вошел и пробка в потолок,

Вина кометы брызнул ток;

Пред ним roast-beef окровавленный,

И трюфели, роскошь юных лет,

Французской кухни лучший цвет.

И Страсбурга пирог нетленный.

Меж сыром лимбургским живым

И ананасом золотым…».

Совершенно иную картину мы видим в том же романе «Евгений Онегин», но уже на обеде в поместье Лариных.

Вместо «Вина кометы» на столе Цимлянское шампанское. Вместо roast-beef – жаркое. Вместо Страсбургского пирога – «жирный пирог». Пушкин, описывая эти два застолья, был всегда точен в описании гастрономических деталей.

Вот как поэт не без легкой иронии живописует кушанья простой деревенской помещичьей русской кухни:

«У них на масленице жирной

Водились русские блины…

И за столом у них гостям

Носили блюда по чинам…

Простая русская семья,

К гостям усердие большое.

…Обряд известный угощенья:

Несут на блюдечках варенья,

На столик ставят вощаной

Кувшин с брусничною водой».

Иногда «гастрономические советы» Пушкин дает в небольших шутливых стихотворениях. Вот что рекомендует поэт своему другу Сергею Александровичу Соболевскому:

«Поднесут тебе форели!

Тотчас их варить вели.

Как увидишь: посинели,

Влей в уху стакан шабли.

Чтоб уха была по сердцу,

Можно будет в кипяток

Положить немного перцу,

Луку маленький кусок».

Как человек светский, Пушкин был искушен в заморской кухне, однако предпочитал всё же кушанья отечественные. Среди них особой любовью поэта пользовались «пожарские» котлеты:

«На досуге отобедай

У Пожарского в Торжке,

Жареных котлет отведай

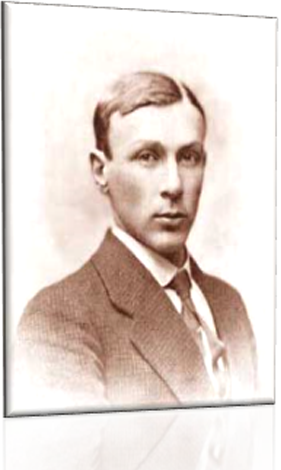

И.А. Гончаров

И.А. Гончаров в романе «Обломов»:

«Об обеде совещались всем домом… Всякий предлагал свое блюдо: кто суп с потрохами, кто лапшу или желудок, кто рубцы, кто красную, кто белую подливку к соусу… Забота о пище была первая и главная жизненная забота в Обломовке. Какие телята утучнялись к годовым праздникам! Какая птица воспитывалась! Индейки и цыплята, назначаемые к именинами другим торжественным дням, откармливались орехами, гусей лишали моциона, заставляли висеть в мешке неподвижно за несколько дней до праздника, чтобы они заплыли жиром. Какие запасы были там варений, солений, мочений! Какие меды, какие квасы варились, какие пироги пеклись в Обломовке!

М.А. Булгаков

М.А. БУЛГАКОВ умел красиво и поэтично писать. Даже такие мелочи, как описание борща, описаны настолько аппетитно, что слюнки текут, а «похмельный» стол доля Лиходеева? А вспомним, как описан прием пищи в квартире у профессора Преображенского в «Собачьем сердце»…

… Эх-хо-хо…Да, было, было. Помнят московские старожилы знаменитого Грибоедова! Что отварные порционные судачки! Дешевка, это милый Амвросий! А стерлядь, стерлядь в серебристой кастрюльке, стерлядь кусками, переложенными раковыми шейками и свежей икрой?

Тут в багровом свете от камина блеснула перед буфетчиком шпага, и Азазелло выложил на золотую тарелку шипящий кусок мяса, полил его лимонным соком и подал буфетчику золотую двузубую вилку.

-Покорнейше…я…

— Нет, нет, попробуйте!

Буфетчик из вежливости положил кусочек в рот и сразу понял, что жует что-то действительно очень свежее и, главное, необыкновенно вкусное…

… До блеска вымытые салатные листья уже торчали из вазы со свежей икрой… миг, и появилось на специально пододвинутым отдельном столике запотевшее серебряное ведерко. Лишь убедившись в том, что все сделано по чести, лишь тогда, когда в руках официантов прилетела закрытая сковорода, в которой что-то ворчало, Арчибальд Арчибальдович позволил себе покинуть двух загадочных посетителей, да и то предварительно шепнув им:

— Извините! На минутку! Лично пригляжу за филейчиками…

Про еду и книгу или за столом с литературными героями

Пока мы живы, пища нам нужна,

В ней сил исток, дает нам рост она.

Когда же нужной пищи не хватает,

Слабеем мы, и тело наше тает.

Хвалы достойна пища, если вновь

Она заменит и очистит кровь.

(среднеазиатский философ, энциклопедист, врач, поэт, математик, естествоиспытатель)

Что может быть лучше, чем чтение интереснейшей книги во время прекраснейшего завтрака, обеда или ужина… И сколько раз, читая о трапезах знаменитых литературных персонажей, хотелось оказаться с ними за одним столом и попробовать диковинные блюда, красочное описание которых так будоражат воображение и аппетит.

Талант писателя способен проявиться во всем. Пища, ее приготовление, описание обедов, завтраков и праздничных застолий находятся в центре авторского внимания, поскольку не только рассказывают о быте и нравах времени, но и позволяют лучше разобраться в психологическом типе литературных персонажей. Упоминания о еде встречаются в многочисленных литературных произведениях от древности до наших дней, причем в разных жанрах. Литературное меню можно составить по поэтическим произведениям, романам и повестям, рассказам, детективам и биографическим книгам.

Цитаты из произведений знаменитых авторов – как отечественных, так и зарубежных – не только позволяют читателю вспомнить шедевры мировой литературы, но и заставят пробудиться желание творить на поприще кулинарии.

По литературным источникам можно проследить историю развития культуры питания, особенности кухонь разных стран и народов. Информацию о еде в Древней Греции черпают прежде всего из пьес «отца комедии» Аристофана. Летописи и памятники древнерусской литературы редко упоминают о приготовлении блюд. И все же в «Повести временных лет» можно найти упоминания об овсяном и гороховом киселях.

Если окинуть мысленным взором только русскую классику можно сразу же припомнить десятки «гастрономических увлечений» её героев.

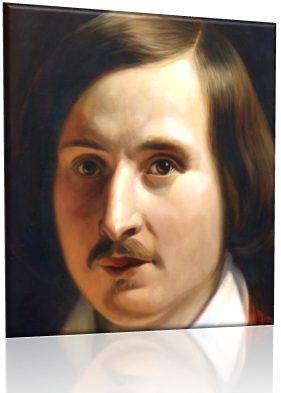

В произведениях русской литературы герои часто едят. И едят они очень вкусно. У Пушкина и Толстого, Чехова и Булгакова застолья описаны так сочно, что на голодный желудок читать это невозможно. А самым большим виртуозом описания еды был, безусловно, Николай Васильевич Гоголь. Трудно отыскать написанное им произведение, в котором не упоминались бы самые вкусные вещи, какие только попадали на русский стол в XIX веке. Но когда речь в литературе заходит о названиях блюд, читатель и зритель бывает в растерянности: современному человеку мало что говорят все эти шанежки, котлеты де-воляй, крем «Марго» или судак «орли», каково это – закусывать фленсбургскими устрицами, вкушать суп прентаньер и перед освежающим глотком шабли положить себе в рот кусочек отборного пармезана.

Русские писатели:

Аркадий Аверченко

Рассказы Аркадия Аверченко – это небольшие реалистичные зарисовки из русской жизни дореволюционной России. Вместе с героями рассказов читатель узнает о популярных в начале XX века в Петербурге ресторанах, их меню и винных картах, о фирменных блюдах лучших русских и европейских поваров – читай и готовь!

Аверченко А., «Поэма о голодном человеке»

— А это: «К масленице зернистую икру подвозят в столицы и даже почти во все города нашего отечества в огромном количестве. К сожалению любителей, хорошая зернистая икра всегда в цене (четыре рубля, четыре с полтиной фунт). Достоинства зернистой икры следующие: малая соль, разбористость, т. е. зерно должно быть целое, не раздавленное, и должно отделяться друг от друга и рассыпаться в дробь. Белужья икра крупнее и беловатее, осетровая мельче и с желтизной, но трудно сказать, которая лучше. Лучшая зернистая икра — багреная, т. е. та, которая вынута из рыбы, сидевшей уже в садках, из потомленной рыбы».

Аверченко А., «Язык богов»

* * *

« — А это что? « Макароны Монглясс. В приготовленные и вымазанные маслом макароны положить тертый пармезан пополам с швейцарским сыром, филей из кур, нарезанный ломтиками, гусиные печенки, трюфеля и шампиньоны, предварительно обжарив их в масле. Потом прибавить ложку белого соуса, размешать, подавать при консоме». А, каково!»

Аверченко А., «Язык богов»

* * *

Леонид Андреев

Творчество Леонида Андреева занимает одно из видных мест в истории русской литературы предреволюционного периода.

В рассказе «Большой шлем» Леонид Андреев повествует о хлебосольной Евпраксии Васильевне, угощавшей своих гостей ароматным чаем и вкуснейшими конфетами-тянучками.

«Высокая комната, уничтожавшая звук своей мягкой мебелью и портьерами, становилась совсем глухой. Горничная неслышно двигалась по пушистому ковру, разнося стаканы с крепким чаем, и только шуршали ее накрахмаленные юбки, скрипел мелок и вздыхал Николай Дмитриевич, поставивший большой ремиз. Для него наливался жиденький чай и ставился особый столик, так как он любил пить с блюдца и непременно с тянучками».

Андреев Л., «Большой шлем»

Итак, для самого простого и быстрого рецепта приготовления конфет-тянучек дома, потребуется:

400 гр. сахарного песка;

Взять небольшую кастрюлю, куда поместятся все ингредиенты. Выливаем туда сливки, ставим на средний огонь. Помешиваем и постепенно всыпаем сахар. Как только закипит, уменьшаем огонь на минимум. Варим около 40 минут постоянно помешивая. Первые 20 минут консистенция будет «пытаться убежать», поэтому мешать придется постоянно.

Последующие 20 минут уже можно мешать периодически, пока вся масса не приобретет золотистый оттенок и не загустеет.

Степень готовности можно определить по капле (как варенье): если растекается капля на сухой тарелке, то еще поварить.

Как только капля держит форму, то огонь можно выключать.

Для конфет приготовить форму для льда или формочки из-под конфет. Смазать их растительным маслом. Вылить немного остывшее содержимое в подготовленные формы. Дождаться, пока вся масса в формах будет комнатной температуры. Затем поставить в морозилку.

Как только все замерзнет, достать конфеты из формочек легким постукиванием. Теперь можно звать детей и ставить чай. Приятного аппетита!

Виктор Астафьев

Творчество Виктора Астафьева отличается глубокой индивидуальностью и следованием русской исповедальной традиции.

В повести «Перевал» Астафьев рассказывает о трудностях и горестях мальчика, оставшегося в раннем возрасте без матери.

«Илька мимоходом срывал смородину с кустов и сыпал в рот. Сладко!

Хлебца бы еще кусочек и с хлебом ягоду-то. Но хлеба нет, и где его взять? А есть хочется. Надо картошки накопать. Картошка — тот же хлеб. Конечно, не совсем хлеб, но все же сытная штука. В голодный тридцать третий год на одной картошке жил с бабушкой и дедушкой. Ничего. Тошнит, правда, иной раз, но ничего. Ранней весной, как только вытаяли из-под снега склоны увалов, Илька выкапывал маслянистые луковицы саранок. Когда трава зазеленела, ели крапиву, дикую редьку и пучки — их еще купырями или пиканами называют. Бабушка где-то брала кусочки овсяного хлеба или стряпала лепешки из рассыпчатого, неободранного проса. Вкусно было.

Некоторые ребятишки умерли в тот год. А Илька выжил. Да и как не выжить? Бабушка не даст умереть. Она, бабушка, сама не съест — Ильке отдаст.

Страшная зима позади. Но лучше бы уж жить в голоде, в холоде, да в ладу. Ведь всем пополам делились, каждой крошкой. Помнится, на Новый год в доме не было ничего поесть, кроме картошки. Мачеха зачем-то вечером ходила к объездчику и принесла творожную шаньгу.

Илька догадался: она ее украла.

Жена объездчика, вынув из печи листы, ставила их обычно на ларь возле дверей. Мимоходом можно взять шаньгу. Мачеха взяла и отдала ее Ильке. Она хотела, чтобы мальчишка что-нибудь вкусное съел в праздник».

Астафьев В. «Перевал»

Творожная шаньга

У русских ватрушки с творогом, а у татар это называется шаньга.

1 пакетик дрожжей 11 г

Тесто по этому рецепту получается очень мягким и воздушным. Подходит и для выпечки пирогов и пиццы, а также для жарки пирожков.

В теплом молоке или воде, 500 грамм, растворить 2 столовые ложки дрожжей.

Сюда же положить 1 столовую ложку сахарного песка и 1 чайную ложку соли. Все перемешать. Добавить 6 столовых ложек растительного масла и муку.

Замесить тесто. Месить надо до тех пор, пока тесто не начнет отлипать от рук. После того как тесто замесится его надо поставить в тепло. Поднявшееся тесто надо обмять пару раз. И все, тесто готово.

Добавить к творогу 2 яйца. Хорошенько перемешать.

Добавить сахарный песок по вкусу, что было сладко, но не приторно.

Теперь приступаем к тесту. На поверхность насыпаем немного муки, отрываем кусочек теста небольшой, немного обваливаем в муке и формируем лепешку. Духовку разогреваем до 180 градусов. Выкладываем лепешки на противень, смазанный растительным маслом, делаем небольшие углубления и выкладываем начинку, равномерно распределяя ее почти по всей поверхности. Сверху смазываем смесью яйца и сметаны и ставим в духовку на 15-25 минут.

Смазать растопленным маслом готовую шаньгу с двух сторон. А после укутать в бумагу и полотенце и дать постоять минут 10.

А теперь наливаем теплое молочко или сладкий чай и угощаемся. Приятного аппетита.

Время приготовления: 40 мин.

Шанежки (шаньги) тоже часто упоминаются в литературе. Эти аппетитные круглые лепёшки диаметром 18–20 см пришли к нам в XVII веке с территорий, где проживали финно-угорские племена. Наибольшую популярность шаньги завоевали в Западной Сибири и на Урале. Иногда шанежки называют ватрушками, но это не совсем так, поскольку они, за редким исключением, никогда не бывают сладкими.

Шаньги делаются из ржаного и пшеничного теста, замешанного на говяжьем или бараньем жире. В оригинальном рецепте в этих лепёшках не делалось специального углубления для начинки, предполагалось, что после выпечки их надо смазывать сверху сметаной, топлёным маслом или гороховой кашей. В наши дни чаще всего делают шанежки с картофельным пюре или пшённой кашей. Но остались и сложные варианты начинок, к примеру смесь гречневой каши с мелко рубленным яйцом.

* * *

Александр Беляев

«Ребенок уснул, и Фредерика опустилась у стола, закрыв лицо руками. Она не могла больше сдерживать слез.

Бенджэмин гладил своей грубой рукой ее пушистые волосы, такие же светлые, как у сына, и ласково, как ребенка, уговаривал:

— Ведь я за вас болею душой! Пойми же! Завтра Самуэль будет иметь большие кружки дымящегося молока и белый хлеб, а у тебя на столе будет хороший кусок говядины, картофель, масло, кофе. Разлучаться трудно, но ведь это только до весны! Зацветут яблони в нашем саду, и я опять буду с вами. Я встречу вас, веселых, здоровых, цветущих, как наши яблони….»

Александр Беляев, рассказ «Ни жизнь, ни смерть»

* * *

Александр Сергеевич Пушкин

«И заведет крещеный мир на каждой станции трактир» – написал Пушкин в своей повести «Евгений Онегин». Не секрет, что и сам Александр Сергеевич был любителем подобных заведений.

Именно он и прославил в веках котлеты по-пожарски. Как-то, путешествуя в очередной раз из Петербурга в Москву, Пушкин решил написать своему другу Соболевскому, который очень любил вкусно поесть, подробные рекомендации о том, какие блюда и в каких ресторанах следует обязательно попробовать на этом популярном в те времена маршруте. Среди прочих рекомендаций Пушкин написал:

«. На досуге отобедай

У Пожарского в Торжке.

Жареных котлет отведай

И отправься налегке».

Котлеты по-пожарски

2 ст. л. сливочного масла,

3 ломтика белого хлеба,

1/2 ст. л. молотых сухарей,

1 яйцо, масло для жарения,

Мякоть курицы без кожи пропустить 2 раза через мясорубку, вмешать растопленное масло, сливки, перец, соль и пропустить снова через мясорубку. Добавить в фарш размоченный в молоке и отжатый хлеб. Сформировать овальные плоские заостренные котлеты. Обмакнуть во взбитое яйцо. Обвалять в сухарях и жарить с двух сторон на кипящем масле 8-10 минут до румяной корочки. Традиционным гарниром к ним являются прогретые со сливочным маслом овощи: зеленый горошек в стручках или горошком; цветная капуста; стручковая фасоль или другие подходящие для такого блюда овощи.

* * *

Николай Васильевич Гоголь

Гоголь давно мечтал написать произведение, в «котором бы явилась вся Русь». Это должно было быть грандиозное описание быта и нравов России первой трети XIX века. Таким произведением стала поэма «Мертвые души», написанная в 1842 году.

Аксаков писал: “Если бы судьба не сделала Гоголя великим поэтом, то он был бы непременно артистом – поваром”.

Герои его произведения раскрывают свои кулинарные пристрастия, а упоминания различных блюд русской национальной кухни часто встречаются на страницах поэмы. В них – пространные описания застолий, диалоги об истории того или иного блюда, споры о вкусовых преимуществах разных блюд. Само описание еды настолько рельефно и детализировано, что не просто служит дополнительной характеристикой персонажа, а создает если не само действие, то его основу.

— С хреном и со сметаною?

— С хреном и со сметаною.

Гоголь Н. В., «Мертвые души»

* * *

«Тут заметил Вакула, что ни галушек, ни кадушки перед ним не было; но вместо того на полу стояли две деревянные миски: одна была наполнена варениками, другая сметаною. Мысли его и глаза невольно устремились на эти кушанья. «Посмотрим, – говорил он сам себе, – как будет есть Пацюк вареники. Наклоняться он, верно, не захочет, чтобы хлебать, как галушки, да и нельзя: нужно вареник сперва обмакнуть в сметану».

Гоголь Н. В., «Вечера на хуторе близ Диканьки», часть 2

* * *

Петр Петрович Петух в «Мертвых душах» приказывал повару приготовить к приезду Чичикова кулебяку «на четыре угла»:

«. – Да кулебяку сделай на четыре угла. В один угол положи ты мне осетра да вязигу, в другой запусти гречневой кашицы, да грибочков с лучком, да молок сладких, да мозгов, да еще чего знаешь там эдакого… Да чтобы с одного боку она, понимаешь – зарумянилась бы, а с другого пусти ее полегче. Да исподку-то, исподку-то пропеки ее так, чтобы рассыпалась, чтобы ее всю проняло, знаешь, соком, чтобы и не услышал во рту – как снег бы растаяла… Да сделай ты мне свиной сычуг*. Положи в середку кусочек льду, чтобы он взбухнул хорошенько. Да чтобы к осетру обкладка, гарнир-то, гарнир-то чтобы был побогаче! Обложи его раками, да поджаренной маленькой рыбкой, да проложи фаршецом из снеточков, да подвась мелкой сечки, хренку, да груздочков, да репушки, да морковки, да бобков, да нет ли там еще какого коренья. «

Вязига – это очищенные сухожилия вдоль хребта у осетровых рыб. Когда хребет (по сути, хрящ) доставали из рыбы, то отделяли несъедобную оболочку, а остальное распластывали и высушивали. Эти «ленты» потом и продавались пучками: по 12 штук белужьих и по 20 – осетровых, сомовых или севрюжьих.

При варке вязига сильно набухала и потом легко нарезалась. Её использовали для приготовления расстегаев и кулебяк как самостоятельную начинку или в сочетании с кусками рыбы.

Кстати, Гоголь здесь абсолютно точен в описании старинной московской кулебяки. Фарш в нее клали разный, располагали его клиньями, разделяя каждый вид блинчиками «на четыре угла» (чтобы тесто не отмокло из-за сочной начинки). Делали ее из пресного сдобного рассыпчатого теста. Особое искусство было в том, чтобы с таким сложным фаршем кулебяка хорошо пропеклась.

Знаменитая русская кулебяка — сочный закрытый пирог, в который кладут сразу несколько начинок, иногда прослаивая их тоненькими блинчиками.

Классический рецепт кулебяки с рыбой

«Приготовить тесто след.: на 1 ½ фунта муки положить ⅜ ф. чухонского масла, 3 желтка, 1 чашку молока, 1 ложку хороших густых дрожжей, чайную ложечку соли. Растворить сначала тесто, как обыкновенно, на молоке с дрожжами; когда поднимется, положить масло, яйца, соль, остальную муку и дать опять подняться. Тогда приготовить след. начинку: нарезать 1 ½ фун. судака, выбрать кости. Нарезанные куски поджарить в кастрюле, в ложке масла с 1 изрубленной луковицей, свежим изрубленным или сушеным укропом, изрубить все вместе с рыбой. Взять 1 ¼ стакана смоленской крупы, перетереть ее с 1 яйцом, высушить, протереть сквозь решето. Вскипятить 1 ¼ стакана воды с ¼ фунта масла; когда закипит, всыпать крупу, шибко мешая, посолить, поставить ненадолго в печь, чтобы слегка подрумянилась и высохла, протереть сквозь частое решето. Тогда перемешать ее, как можно лучше с рыбным фаршем. Заранее приготовить 1 фунт осетрины, которую нарезать пластинками и ½ фун. семги. Сделать длинную или круглую кулебяку, сначала положить половину фарша с кашей, на него нарезанную осетрину и семгу, сверху остальную кашу с фаршем, защипать и дать ½ часа подняться; смазать яйцом и посадить в печь. Это настоящая русская кулебяка».

Отзавтракал Чичиков и у помещицы Коробочки:

«Прошу покорно закусить, – сказала хозяйка. Чичиков оглянулся и увидел, что на столе стояли уже грибки, пирожки, скородумки, шанишки, пряглы, блины, лепёшки со всякими припёками: припёкой с лучком, припёкой с маком, припёкой с творогом, припёкой со сняточками, и невесть чего не было».

«Шанишки» на хлебосольном столе Настасьи Петровны – это наши старые друзья шанежки, а вот со «скородумками», «пряглами» и «лепёшками с припёками» придётся ознакомиться поближе.

Итак, скородумки – это блины быстрого бездрожжевого приготовления; пряглы – лепёшки, обжаренные в масле; припёки – то, что сверху накладывалось на лепёшку в процессе жарки. Припёки могли быть самыми разнообразными, от простого варенья до «сняточков» (снетки, мелкая корюшка). Так что Павел Иванович никогда не оставался голодным, путешествуя по бескрайним российским просторам.

Пряглы

* * *

Иван Александрович Гончаров

«Об обеде совещались целым домом… Всякий предлагал свое блюдо: кто суп с потрохами, кто лапшу или желудок, кто рубцы, кто красную, кто белую подливку к соусу… Забота о пище была первая и главная жизненная забота в Обломовке. Какие телята утучнялись там к годовым праздникам! Какая птица воспитывалась. Индейки и цыплята, назначаемые к именинам и другим торжественным дням, откармливались орехами, гусей лишали моциона, заставляли висеть в мешке неподвижно за несколько дней до праздника, чтобы они заплыли жиром. Какие запасы были там варений, солений, печений! Какие меды, какие квасы варились, какие пироги пеклись в Обломовке!»

Гончаров И. А., «Обломов»

* * *

Лев Николаевич Толстой

«Когда Левин вошел с Облонским в гостиницу, он не мог не заметить некоторой особенности выражения, как бы сдержанного сияния, на лице и во всей фигуре Степана Аркадьича. К ним тотчас подлетел официант татарской внешности.

– Если прикажете, ваше сиятельство, отдельный кабинет сейчас опростается: князь Голицын с дамой. Устрицы свежие получены.

Степан Аркадьич задумался.

– Не изменить ли план, Левин? – сказал он, остановив палец на карте. И лицо его выражало серьезное недоумение. – Хороши ли устрицы? Ты смотри!

– Фленсбургские, ваше сиятельство, остендских нет.

– Фленсбургские-то фленсбургские, да свежи ли?

– Так что ж, не начать ли с устриц, а потом уж и весь план изменить? А?

– Мне все равно. Мне лучше всего щи и каша; но ведь здесь этого нет.

– Каша а ла рюсс, прикажете? – сказал татарин, как няня над ребенком, нагибаясь над Левиным.

– Еще бы! Что ни говори, это одно из удовольствий жизни, – сказал Степан Аркадьич. – Ну, так дай ты нам, братец ты мой, устриц два, или мало – три десятка, суп с кореньями…

– Прентаньер, – подхватил татарин. Но Степан Аркадьич, видно, не хотел ему доставлять удовольствие называть по-французски кушанья.

– С кореньями, знаешь? Потом тюрбо под густым соусом, потом… ростбифу; да смотри, чтобы хорош был. Да каплунов, что ли, ну и консервов.

Татарин, вспомнив манеру Степана Аркадьича не называть кушанья по французской карте, не повторял за ним, но доставил себе удовольствие повторить весь заказ по карте: «Суп прентаньер, тюрбо сос Бомарше, пулард а лестрагон, маседуан де фрюи…».

Толстой Л. Н., «Анна Каренина»

Часто за причудливыми названиями кроются совсем простые блюда, и любая хозяйка или дотошный гурман смогут легко приготовить яства из меню Степана Облонского, которое описал Толстой в «Анне Карениной». Ведь французский суп прентаньер – это не что иное, как лёгкий весенний супчик из ранних овощей с добавлением репы.

тюрбо сос Бомарше – камбала в густом соусе;

а пулард а лестрагон – это приготовленная в пряных травах (эстрагон) пулярка, то есть курица, которую сегодня можно купить под названием: «курица для жарки».

* * *

Антон Павлович Чехов

«Надворный советник Семен Петрович Подтыкин сел за стол, покрыл свою грудь салфеткой и, сгорая нетерпением, стал ожидать того момента, когда начнут подавать блины… Но вот, наконец, показалась кухарка с блинами… Семен Петрович, рискуя ожечь пальцы, схватил два верхних, самых горячих блина и аппетитно шлепнул их на свою тарелку. Блины были поджаристые, пористые, пухлые, как плечо купеческой дочки… Подтыкин приятно улыбнулся, икнул от восторга и облил их горячим маслом. Засим, как бы разжигая свой аппетит и наслаждаясь предвкушением, он медленно, с расстановкой обмазал их икрой. Места, на которые не попала икра, он облил сметаной… Оставалось теперь только есть, не правда ли? Но нет. Подтыкин взглянул на дела рук своих и не удовлетворился… Подумав немного, он положил на блины самый жирный кусок семги, кильку и сардинку, потом уж, млея и задыхаясь, свернул оба блина в трубку, с чувством выпил рюмку водки, крякнул, раскрыл рот… Но тут его хватил апоплексический удар».

Чехов А. П., из рассказа «О бренности»

«– Ну-с, когда вы входите в дом, – начал секретарь суда, – то стол уже должен быть накрыт, а когда сядете, сейчас салфетку за галстук и не спеша тянетесь к графинчику с водочкой. Секретарь суда изобразил на своем сладком лице блаженство. – Как только выпили, сейчас же закусить нужно.

– Послушайте, – сказал председатель, поднимая глаза на секретаря, – говорите потише! Я из-за вас уже второй лист порчу.

– Ах, виноват-с, Петр Николаич! Я буду тихо, – сказал секретарь и продолжал полушёпотом: – Ну-с, а закусить, душа моя Григорий Саввич, тоже нужно умеючи. Надо знать, чем закусывать. Самая лучшая закуска, ежели желаете знать, селедка. Съели вы ее кусочек с лучком и с горчичным соусом, сейчас же, благодетель мой, пока еще чувствуете в животе искры, кушайте икру саму по себе или, ежели желаете, с лимончиком, потом простой редьки с солью, потом опять селедки, но всего лучше, благодетель, рыжики соленые, ежели их изрезать мелко, как икру, и, понимаете ли, с луком, с прованским маслом… объедение! Но налимья печенка – это трагедия!

– М-да… – согласился почетный мировой судья, жмуря глаза. – Для закуски хороши также, того… душоные белые грибы…

– Да, да, да… с луком, знаете ли, с лавровым листом и всякими специями. Откроешь кастрюлю, а из нее пар, грибной дух… даже слеза прошибает иной раз! Ну-с, как только из кухни приволокли кулебяку, сейчас же, немедля, нужно вторую выпить.

– Иван Гурьич! – сказал плачущим голосом председатель. – Из-за вас я третий лист испортил!»

Чехов А. П., из рассказа «Сирена» (дело происходит в совещательной комнате суда, где все собрались для вынесения решения).

* * *

Сергей Есенин

«Пахнет рыхлыми дроченами;

У порога в дежке квас» —

так в 1914 году описывал крестьянскую избу своего детства Сергей Есенин. Дрочёна или, в некоторых регионах, драчена — простое крестьянское блюдо, практически идентичное итальянской фритатте или испанской тортилье. Владимир Даль в своем «Словаре живого великорусского языка» описывал ее как «род сбитой с мукою и молоком яичницы; есть и икорная дрочена, и картофельная на яйцах и другие». Подавали ее прямо на сковороде.

Пахнет рыхлыми драченами;

У порога в дежке квас,

Над печурками точеными

Тараканы лезут в паз.

Вьется сажа над заслонкою,

В печке нитки попелиц,

А на лавке за солонкою —

Мать с ухватами не сладится,

Старый кот к махотке крадется

Квохчут куры беспокойные

Над оглоблями сохи,

На дворе обедню стройную

А в окне на сени скатые,

От пугливой шумоты,

Из углов щенки кудлатые

Заползают в хомуты.

В старинные времена драчена считалась совсем не повседневным блюдом, а наоборот – лакомым и праздничным. Ранее в ее состав входила не только ржаная (черная) мука, а так же и половина пшеничной (белой) муки. Так же ранее в драчену бросали намного больше яиц. Очень вкусный старинный рецепт.

Приготовление:

Промываем картофель, очищаем от кожицы и натираем на терке. Затем смешиваем с мукой, разбиваем сюда сырые яйца, немного солим, добавляем черный молотый перец и соду. Очищаем лук, мелко его нарезаем, и на разогретой сковороде, на сале, до прозрачности обжарим лук. Теперь добавляем обжаренный лук к картофельной массе. Смазываем жиром глубокую сковороду, ровным слоем выкладываем на нее картофельную массу и отправляем в предварительно разогретую духовку запекать. Когда драчена будет готова, вынимаем из духовки, перекладываем на тарелку и подаем к столу. Драчену подают горячей. Подаем с сливочным растопленным маслом или сметаной.

Ингредиенты:

Мука пшеничная — 2 ст. ложки,

Картофель — 6 штук, Сало — 30 грамм, Яйцо — 1 штука, Репчатый лук — 2 штуки,

Сливочное масло — по вкусу, Сода — 1 щепотка, Сметана — по вкусу,

Перец и соль — по вкусу.

Чтобы готовая драчена не осела, достаточно будет посыпать ее сверху сахарной пудрой (1 столовая ложка).

Драчена яичная натуральная

Взять 8 яиц и отделить белки от желтков. В желтки добавить 4 ст. л. сметаны, 0,5 ч. л. соли, 1 ст. л. пшеничной муки и взбить веничком. Влить медленно 1 ст. молока, продолжая взбивать. Взбить белки, но не очень круто. Аккуратно вмешать белки в смесь желтков с молоком. Смазать сковородку сливочным маслом, вылить полученную смесь и выпекать при 180 градусах 35–40 минут. Растопить 50 гр. сливочного масла и полить готовую драчену.

* * *

Алексей Константинович Толстой

А какое великолепное описание пира Иоанна IV со своей братией в романе А. К. Толстого «Князь Серебряный»:

«Множество слуг в бархатных кафтанах фиалкового цвета… возвратились, неся сотни две жареных лебедей на золотых блюдах … Когда съели лебедей, слуги вышли… и возвратились с тремя сотнями жареных павлинов, у которых распущенные хвосты качались над каждым блюдом в виде опахала. За павлинами следовали кулебяки, курники, пироги с мясом и сыром, блины всех возможных родов…, студни, журавли с пряным зельем… Потом принесли разные похлёбки и трёх родов уху: курячью белую, курячью чёрную и курячью шафранную…