обед помещика в 19 веке

Обед помещика в 19 веке

Музей-усадьба «Полотняный завод»

Отдельное внимание книги учета провизии уделяли продуктам, поставлявшимся крепостными крестьянами. Существовал поименный список рыбаков, где тщательно фиксировался улов, вид пойманной рыбы, число и месяц улова. Речка Суходрев, протекавшая по землям Гончаровых, была богата рыбой. Хорошие уловы давали и окрестные пруды. Щука и шереспер, голавли и налимы, окуни, лещи, язи и караси в изобилии попадали на господский стол (2).

С особым вкусом и тщанием в Полотняном Заводе варили варенье. В 30-х гг. XIX в. на стол Гончаровых его подавалось не менее двенадцати сортов: клубничное, из малины белой и малины красной, вишневое, из красной, черной и белой смородины, грушевое, сливовое, из крыжовника, персиков, абрикосов и ананаса. В одном только 1837 г. за лето было сварено более 8 пудов варенья различных сортов (3).

В Полотняном Заводе, как известно, тоже была оранжерея, до наших дней не сохранившаяся, где выращивались ананасы, абрикосы, виноград, лимоны и персики, подававшиеся на стол и отправлявшиеся на варку варенья. Масштабы, в которых в имении выращивались экзотические фрукты, впечатляют. Только за май-июнь 1839 г. в оранжерее созрело 65 ананасов. За эти же два месяца с деревьев в оранжерее Гончаровых было снято 243 персика и около пятисот слив, которые подлежали тщательному учету и записывались в хозяйственные книги поштучно (5). С.С. Гейченко, писатель и пушкинист, хранитель пушкинского заповедника «Михайловское», в своей книге «У Лукоморья» цитировал слова близкого друга Пушкина П.А. Вяземского о нем: «Он вовсе не был лакомка, он даже, думаю, не ценил и не хорошо постигал тайн поваренного искусства; но на иные вещи был он ужасный прожора. Помню, как в дороге съел он почти одним духом двадцать персиков, купленных в Торжке. Моченым яблокам также доставалось от него нередко» (6). Можно с уверенностью утверждать, что и в мае 1830 г., и в августе 1834-го поэта в Полотняном Заводе ожидали его любимые фрукты, и в изрядном количестве.

«Варить следует только на сахаре»

Любимое варенье Александра Сергеевича

А.О. Смирнова-Россет в своих воспоминаниях о Жуковском и Пушкине рассказывала, что самым любимым деревенским вареньем Пушкина было крыжовенное: «На большом круглом столе, перед диваном, находились бумаги и тетради, часто несшитые, простая чернильница и перья; на столике графин с водой, лед и банка с кружовниковым вареньем, его любимым» (10).

Изучение «сахарных» дел Полотняного Завода позволило добавить дополнительные черты к характеру Натальи Николаевны Пушкиной. Как оказалось, она была хорошей хозяйкой, домашней работой не гнушалась и любила сама готовить. Наталья Николаевна, после смерти мужа приехавшая в Полотняный Завод, в 1837 г. часто сама варила детям малиновый кисель, для чего получала у ключника сахар, и собственноручно пекла крендели (13).

Большой скотный двор Полотняного Завода обеспечивал все семейство мясом и молоком. Скотник, судя по источнику, был человеком творческим. Каждая корова и каждый бык в его хозяйстве имели особые приметы, по которым и проводился учет. Так, в описи значились быки: буро-пестрый, пестро-белый, рыже-пестрый, рыже-лысый.

Меню семьи Гончаровых

11 апреля. Щи кислые, пирожки с рыбой, холодный язык, соус зеленый, жареная говядина, хлеб, заварные кольца (15).

У Гальяни иль Кольони

Закажи себе в Твери

С пармезаном макарони

Да яишницу свари. » (17)

Любимыми винами Гончаровых были гравес, мадера, Сен-Жульен, ром, шампанское. Другие марки вин, хранившиеся «в погребе», подавали редко.

Изучение винного погреба Полотняного Завода в 1830 г. приводит нас к любопытной гипотезе. Что же было подано к столу в мае 1830 г., когда поэт приехал в семью своей невесты? Обычно в месяц для семьи и гостей к столу подавалось от 30 до 50 бутылок вина. Но если внимательно подсчитать, сколько вина было взято со склада именно в мае 1830 г., то окажется, что за этот месяц было подано к столу 86 бутылок (21), что в два, а то и в три раза превышает «обычное» количество! И наибольшее количество вина было подано именно сорта «бордо». Этот факт может свидетельствовать лишь об одном: в мае 1830 г. в Полотняном Заводе было торжество, приуроченное к визиту Пушкина, да к тому же в его день рождения. Это торжество не нашло никаких иных подтверждений в источниках, мы сегодня располагаем только косвенными сведениями и гипотезами (22).

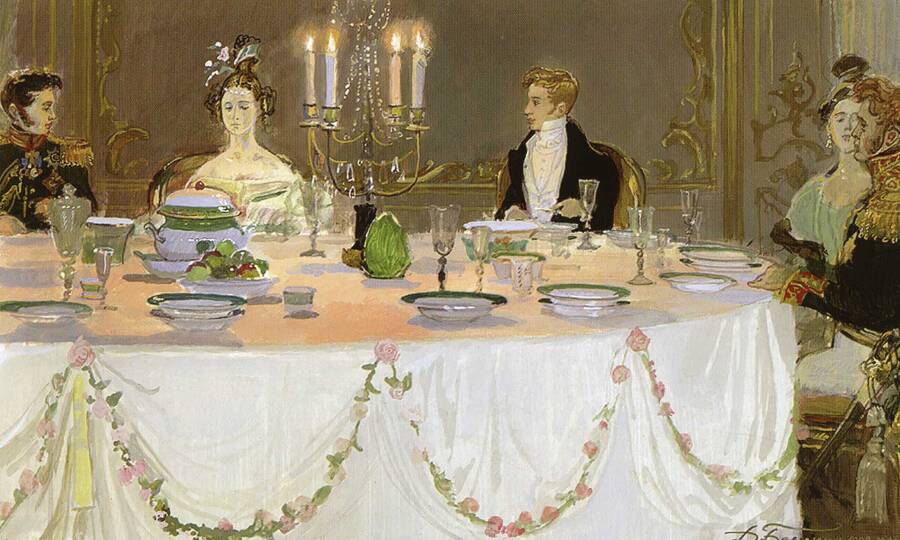

Иллюстрация Николая Кузьмина к роману Пушкина «Евгений Онегин»

1. Родина. 2015. N 7. С. 66.

2. РГАДА. Ф. 1265. Оп. 1. Д. 3305. Л. 10 об.

3. РГАДА. Ф. 1265. Оп. 1. Д. 3088. Л. 151 об.

4. Цит. по: Лаврентьева Е.В. Повседневная жизнь дворянства пушкинской поры. Этикет. М., 2005. С. 433.

5. РГАДА. Ф. 1265. Оп. 1. Д. 3299. Л. 5-6.

6. Гейченко С.С. У Лукоморья: Рассказывает хранитель Пушкинского заповедника. Л., 1981. С. 311.

7. Смирнова-Россет А.О. Дневник. Воспоминания. М., 1989. С. 42.

8. РГАДА. Ф. 1265. Оп. 1. Д. 3683. Л. 9 об.

9. РГАДА. Ф. 1265. Оп. 1. Д. 3088. Л. 151.

10. Смирнова-Россет А.О. Указ. соч. С. 54.

11. Бурнашев В.П. Энциклопедия русской опытной городской и сельской хозяйки, ключницы, экономки, поварихи, кухарки, скотницы и птичницы, содержащая в себе наставления и руководства по всем отраслям городского и сельского хозяйства, извлеченные из 40,

50 и 60 летних опытов русских хозяек Борисом Волжиным: С присовокуплением домашней бухгалтерии и описания дамского гардероба и наставления кроить и шить всякого рода платья и др. уборы. СПб., 1842. С. 97.

12. РГАДА. Ф. 1265. Оп. 1. Д. 3088. Л. 21 об.

13. Там же. Л. 8, 12, 24, 38.

14. РГАДА. Ф. 1265. Оп. 1. Д. 1915. Л. 3.

15. РГАДА. Ф. 1265. Оп. 1. Д. 3316. Л. 3.

16. Там же. Л. 5.

17. Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Л., 1977-1979. Т. 2. С. 316.

18. Лаврентьева Е.В. Указ. соч. С. 443.

19. Карманная книжка для поваров и поварих. Ч. 2. К употреблению в городе и деревне: перевод с французского 3го издания, пополненного от переводившего многими статьями: с фигурами / сочинение Г. Корделли. М., 1826. С. 645.

20. РГАДА. Ф. 1265. Оп. 1. Д. 2315. Л. 1-20.

21. Там же. Л. 20.

22. Родина. 2015. N 7. С. 66.

23. А.С. Пушкин. Письма к жене. Л., 1987. С. 62.

Сергей Ипполитов (кандидат исторических наук)

Художник, иллюстратор Л. П. Лазарева

Чем питались русские богачи 18-19 веков: странные блюда, которые не дожили до наших дней. И чем довольствовались бедные крестьяне

Если вы думаете, что пару веков назад люди не знали деликатесов, то глубоко заблуждаетесь. Уже в те времена люди питались диковинными блюдами, которые могли отведать далеко не все.

Чем же питались русские богачи в 18-19 веках? Давайте поговорим об их любимых блюдах.

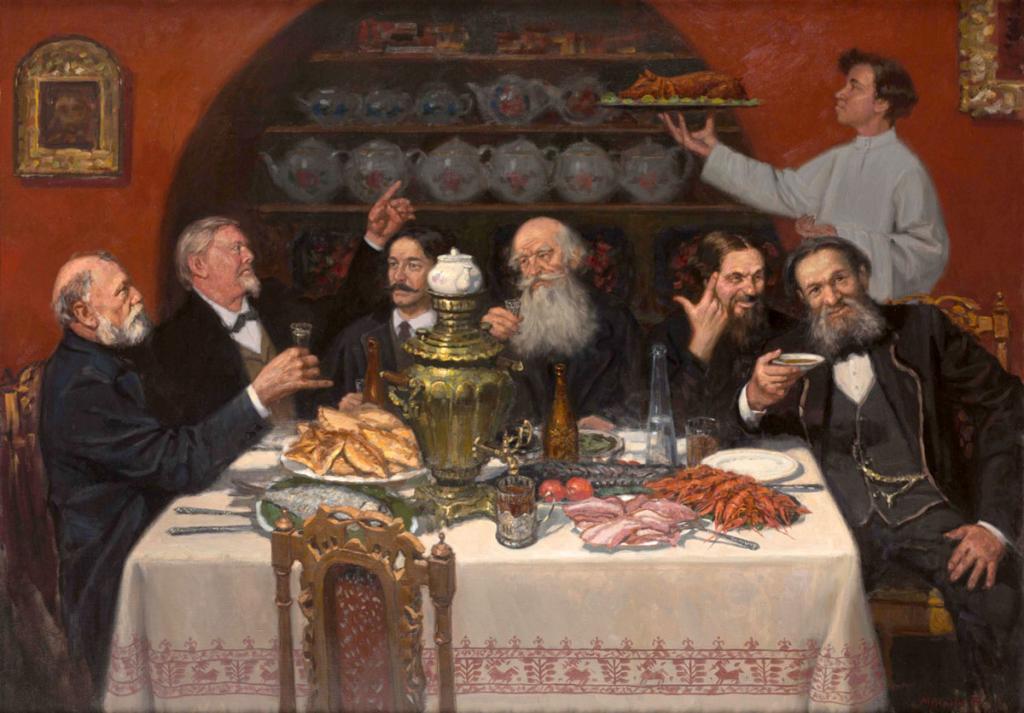

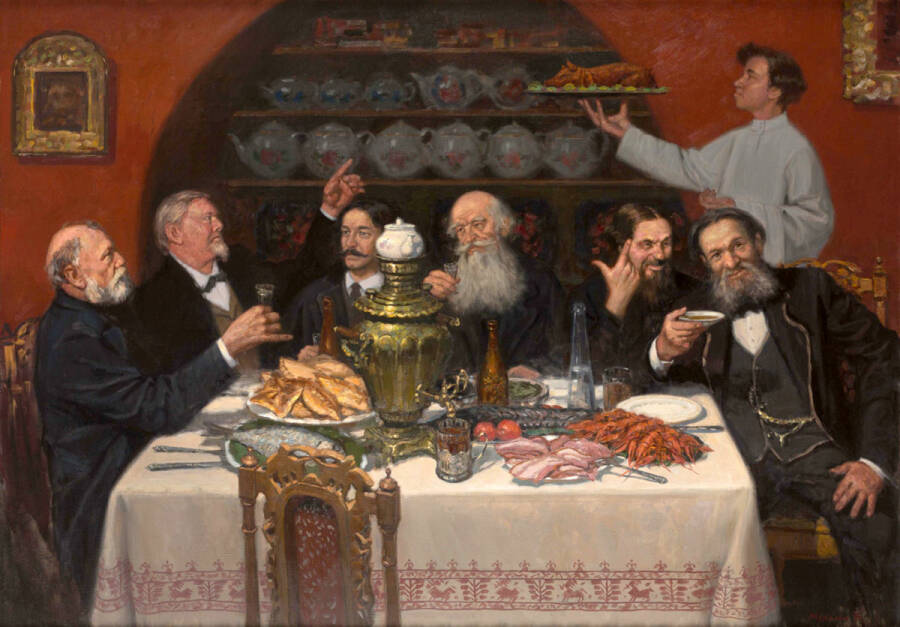

Как выглядело застолье русского аристократа

В 18-19 веках каждый уважаемый человек обязан был разбираться в тонкостях гастрономии. Если уже садились за стол, то соблюдали все правила, а если приглашали к трапезе кого-то постороннего, тогда тем более все организовывалось по высшему разряду.

К застолью аристократам подавали и первое, и второе, и третье. На первое был суп (чаще всего щи в сочетании с трюфельным паштетом), а на второе — отварная рыба (богачи очень любили есть осетрину). На третье подавались отварные овощи (например, спаржа, которую любили русские аристократы). Второе и третье запивалось виноградным вином (лафитом). Только после третьего подавали запеченную дичь (например, рябчиков) и сытные салаты. В 18-м веке на русских столах появились соусы (один из них, жульен, готовят и сегодня).

Все это пиршество завершалось распитием кофе с ликером, нередко в завершение трапезы подавались свежие фрукты. И это еще не меню званого ужина.

А что же подавалось во время званого ужина? Типичный праздничный стол русского дворянина ярко описывает Г. Державин в своем стихотворении «Евгению. Жизнь Званская»:

Я обозреваю стол – и вижу разных блюд

Цветник, поставленный узором:

Багряна ветчина, зелены щи с желтком,

Румяно-желт пирог, сыр белый.

Что смоль янтарь-икра, и с голубым пером

Там щука пестрая – прекрасны!

Прекрасны потому, что взор манят мой, вкус,

Но не обилием иль чуждых стран приправой,

А что опрятно все и представляет Русь:

Припас домашний, свежий, здравый…

Аристократы никогда никуда не торопились — ели медленно и понемногу.

В дворянских семьях обеденным временем считался период между 2-3 часами дня. Прием пищи мог длиться несколько часов.

Постепенно продолжительность трапез стала сокращаться. К ним перестали относиться как к искусству, священнодействию — обед стал лишь способом утоления чувства голода.

Блюда, о которых мы не знаем

Ели представители русской знати и такие блюда, о которых мы сейчас и знать не можем — даже не слышали о них (за исключением некоторых упомянутых в произведениях русских классиков).

Например, сейчас никто не подает на стол страсбургский пирог, упомянутый в романе «Евгений Онегин». Это даже не пирог, а консервированный паштет из гусиной печени.

Богачи любили есть лабардан (треска, приготовленная особым образом) и пить оршад (миндальное молоко с сахаром) или сбитень (мед с пряностями).

Шик для одиноких аристократов

В 18-19 веках не все богачи имели семьи — были и одиночки. Сами себе они не готовили — пользовались либо услугами личных поваров, либо шли в рестораны. Там же собиралась золотая молодежь того времени, чтобы устраивать шумные пиры (яркий пример такого заведения — полюбившийся всем в середине 19-го века ресторан «Талона» на Невском проспекте Санкт-Петербурга, где очень шумно обедали и пили только сливки общества).

В 18 веке как раз начала развиваться культура общественного питания. Вот так вот выглядели первые рестораны.

В дорогих ресторанах подавали преимущественно блюда европейской кухни. В трактирах еда была немного дешевле и более традиционная, русская.

А что же ели обычные крестьяне?

Крестьяне сами пекли хлеб из пшеницы, выращенной на своей земле, варили кислые щи и парили овощи. Некоторые крестьяне, живущие недалеко от водоемов, могли ловить рыбу и варить или запекать ее. А еще крестьяне ели много кур и индюков, которых выращивали самостоятельно.

Отдельное внимание нужно уделить особым крестьянским напиткам — тюри (хлебные крошки, вымоченные в квасе) и кислые щи (да-да, щи они еще и пили — так называли крепко бродящий квас, о котором говорится в «Мертвых душах» у Гоголя).

Всех – к столу! Как питались представители разных сословий Российской империи

В XVIII веке историк Иван Болтин провел исследование, в котором сравнил русскую кухню с кухнями других стран. Он сетовал на то, что в дворянской среде широкое распространение получили французские яства, которые негативно влияют на здоровье из-за сложных соусов и приправ. По мнению Болтина, от такой пищи русские люди стали слабыми и болезненными, потому что изначально привыкли к более понятным и несложным блюдам. Спустя полвека вторил ему и другой автор: «Русский человек любит простую и питательную пищу». Правда, понятия о простой пище отличались в зависимости от сословия. Что для дворянина было проявлением аскезы, крестьянину казалось обычной повседневной едой.

Хлеб – всему голова

Без чего не могло пройти ни одно застолье, так это без хлеба. Однако и он был разным. В 1847 году произошла занимательная история, которая показывает, как русская кухня отличалась от европейской. В разгар картофельного голода в Великобритании петербургские купцы решили помочь англичанам и прислали им ржаной муки. Так русские стремились не только поддержать голодающих, но и привить им любовь к ржаному хлебу, популярному в нашей стране. Каково же было их удивление, когда британцы восприняли «гуманитарную помощь» без особого восторга, да еще и заявили, что хлеб из такой муки печь невозможно – получаются «сырые, невкусные и с трудом перевариваемые лепешки». Очевидно, проблема тут была не в хлебе, а в неумении его готовить. Но русские купцы не сдались и отправили на Британские острова нескольких пекарей. Эта ситуация настолько взбудоражила общественность, что обсуждалась даже на страницах лондонской газеты Times. Плюсы и минусы ржаного хлеба стали главным поводом для спора. В конце концов, каждая страна, по-видимому, осталась при своем мнении. В России у каждого вида хлеба тоже находились свои поклонники. Пресловутый хруст французской булки был, конечно, в большей степени по душе дворянам. Крестьяне же в основном ели ржаной хлеб, как более доступный и привычный. Пшеничный хлеб для них являлся редкостью, и в народе говорили так: «Белый хлеб – для белого тела».

Культура питания по-дворянски

Разнообразие обеденного стола во многом зависело от способов приготовления пищи. В петровские времена разводить огонь специально для готовки могли позволить себе лишь представители аристократии, поскольку достать дрова в Петербурге было сложно. На рынке за них просили баснословные суммы, а царь строго запретил не только вырубать в новой столице деревья, но даже ломать ветки. В то же время появились первые плиты с духовкой – Петр Великий увидел подобные приспособления в Голландии и решил внедрить на родине. Новшество позволяло готовить блюда быстрее, чем в традиционной русской печи.

В 1850 году историк Михаил Забелин провел сравнительный анализ допетровской и современной ему кухни. Он заметил, что раньше на боярских банкетах часто подавали рыбные блюда. Нередко подавали и дичь, порой довольно экзотическую по нынешним временам – например, лебедей. Московская кухня ассоциировалась с обилием выпечки – пирогов, расстегаев, кулебяк – и отличалась высокой калорийностью. В Петербурге на рубеже XVIII и XIX веков уже не приходилось говорить о каких-либо национальных особенностях, поскольку здесь вкусы дворянства тесно переплетались с предпочтениями других европейцев. Разные десятилетия ознаменованы появлением на столах российской элиты блюд голландской, французской, немецкой и других зарубежных кухонь. К началу девятнадцатого столетия русские блюда порой считались даже проявлением дурного тона, однако после 1812 года мода на все отечественное вновь изменила вкусовые предпочтения дворян. В ресторанах столицы начали подавать блюда разных народов Российской империи: кавказские, азиатские, сибирские.

Многие жители Петербурга, вне зависимости от сословия, ориентировались на собственные вкусы, а не ели то, «что положено». Щи, каши и соленые огурцы любили все – от простолюдинов до императоров. Отличительной чертой дворян была страсть к сладостям: в девятнадцатом столетии в крупных городах открылось немало кондитерских и кафе. Среди дорогих блюд самым изысканным считалась осетрина в шампанском. Помимо того, что это рыба сама по себе оставалась недешевой, к ней еще нужно было привезти игристое из Франции. Для поклонников рыбных блюд в Петербурге предлагали еду и попроще: невскую корюшку, гатчинскую форель и ладожского сига. Их жарили на сковороде или запекали в духовке.

Сервировка дворянского стола зависела от богатства хозяев дома. В России фарфоровая посуда стала популярной позднее, чем в Европе. В нашей стране предпочтение отдавали приборам из серебра. В 1774 году Екатерина II подарила графу Орлову особенный подарок – столовый сервиз из серебра, вес которого достигал двух тонн! В XIX веке появились целые руководства по правильной сервировке стола. Например, такая инструкция содержится в журнале «Молва» за 1831 год: «В нарядных столовых комнатах располагаются по углам бронзовые вызолоченные треножники, поддерживающие огромные сосуды со льдом, в который ставят бутылки и проч. На завтраках господствует необыкновенная роскошь. Салфетки украшены по краям шитьем, а в средине оных начальные буквы имени хозяина дома. Во всех углах ставят разнообразные фарфоровые сосуды с букетами цветов. Ими же покрывают печи и камины в столовых и других парадных комнатах». Одна русская застольная традиция надолго пережила французскую: у нас блюда подавались одно за другим, а за рубежом – все и сразу. Со временем традиция последовательной подачи еды к столу закрепилась в большинстве стран.

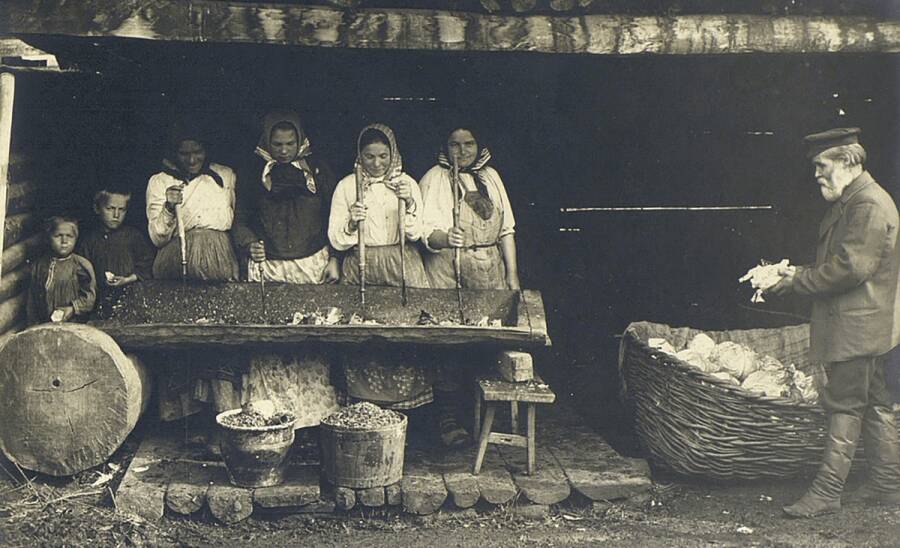

Стол русского крестьянина

Главным отличием крестьянского стола было отсутствие «заморских» продуктов. Ели то, что вырастили и получили сами. Часто пищу крестьян называют грубой, потому что на ее приготовление уходило не слишком много времени. У крестьянок и без того хватало хлопот по дому, поэтому они отдавали предпочтение блюдам, которые можно приготовить «на скорую руку». Разнообразием крестьянский стол мог отличаться только по праздникам, когда у хозяйки было чуть больше времени на стряпню. Основную пищу составляли щи и супы – их называли общим словом «варево». В обычные дни блюда приправляли салом, а во время поста – конопляным маслом. Кроме того, щи любили есть с ржаными сухарями, чесноком и луком. По вкусу могли положить и пару ложек сметаны. Мясо не составляло основу крестьянского рациона – его ели во время семейных праздников или после окончания поста. Крестьяне с удовольствием готовили мясные блюда с картошкой, а также варили студень и холодец из ног и потрохов. Среди овощей почетное первое место на крестьянском столе делили капуста и картофель. За ними следовали бобовые: фасоль, горох и чечевица. Свеклу, огурцы, помидоры и морковь выращивали реже (эта традиция зародилась уже в советские годы).

С напитками дело обстояло еще проще: в большинстве случаев пили воду, а летом квас. Устраивать чаепития было не принято, а чай вообще считался скорее средством от простуды. Его заваривали в глиняных горшках и пили с медом или вареньем, чтобы сбить жар. Тем не менее в начале двадцатого столетия культура чаепития проникла и в крестьянскую среду. Современники рассказывали, что крестьяне чай полюбили, пьют его в праздники и послеобеденное время, а также начали приобретать самовары и специальную посуду, которую выставляют к приходу гостей. За день у крестьян было, как правило, четыре-пять приемов пищи. С утра перекусывали тем, что осталось от вчерашних трапез, потом в 9-10 утра основательно завтракали, с 12 до 14 часов обедали, в полдник могли подкрепиться хлебом с солью, а ужинали не позднее девяти вечера.

Кустодиевская купчиха – обман или мечта?

Купеческий стол был, безусловно, богаче крестьянского. Застолье редко обходилось без самовара. Считалось, что пить чай нужно обстоятельно, с «оттягом» и «до седьмого платка» – то есть, пока не вспотеешь. Отличительной чертой меню купечества было изобилие пищи, пусть даже и простой. Важно было не поразить сотрапезника изысками, а накормить его так, чтобы тот с трудом встал из-за стола. В ход шли самые разные блюда: каши с салом, супы, пироги с начинкой, овощные салаты.

Самой известной картиной, посвященной купеческому застолью, пожалуй, является «Купчиха за чаем» Бориса Кустодиева. Румяная, пышная женщина в компании задорного кота сидит у самовара, а ее стол ломится от аппетитных закусок. Тем не менее история создания этого произведения печальна. Кустодиев писал «Купчиху» в 1918 году, будучи прикованным к инвалидной коляске. В Петрограде тогда было голодно. Натурщицей художника выступила его соседка Галина Адеркас, причем к купеческому сословию она не принадлежала. Кроме того, в реальной жизни женщина была куда стройнее. Зачем же Борис Кустодиев так приукрасил действительность? Дело в том, что художник намеренно желал показать изобилие, граничащее с неприличием. Именно этого не хватало ему в мрачном Петрограде периода Гражданской войны. То, что на картине кажется избыточным и даже пошлым, – лишь мечта автора о спокойной, счастливой и сытой жизни. И мечта эта подана так талантливо, что на «Купчиху за чаем» заглядывались все – от модных в те годы мастеров-авангардистов до консервативных живописцев уходящей эпохи. Героиню полотна сравнивали с Джокондой, а сама картина, проделав путешествие по галереям Европы, вернулась в Русский музей, где находится по сей день как символ воображаемого купеческого достатка.

p_i_f

ДЛЯ ВСЕХ И ОБО ВСЕМ

Posts from This Journal by “Еда” Tag

С подписанием закона о маркировке пищевой продукции у производителей возникло много вопросов. Большинство из них касается изменений и новых правил…

Десять самых вкусных блюд мира по мнению Expressen (Швеция)

1. Массаман-карри (Таиланд) Короля всех блюд с карри можно назвать и в целом королем еды! Он сладкий, соленый, пряный, и его подают на каждом…

В мировой кулинарной культуре есть много продуктов, употребление которых может показаться нам странным. Некоторые из них мы не стали бы есть…

Вас ограничивают в употребление пиво? Не беда, на рынок выходит медицинское пиво с грибами

Жители Великобритании смогут продегустировать первое «медицинское» пиво с грибами. Консультант в сфере ответственного…

Японская кухня уходит корнями в многовековую историю. Большинство ее блюд включают рис, маринованные овощи, рыбу и овощи, приготовленные в…

Когда еще можно приготовить и поесть вкуснейшего шашлыка, как не в летнюю пору? Погода способствует, ситуация – тоже. Самое время…

Приятно осознавать, что «батин» жареный суп умели готовить еще 4000 лет назад, в древней Месопотамии. Не меньше радует тот факт, что…

Пресытившиеся любители вина постоянно ищут чего-то особенного и нового, чтобы немного взбодрить свои вкусовые ощущения. Но они редко заходят…

Древние римляне придумали много необычного. У них были странные блюда, которые мы сегодня даже не можем себе вообразить. Древние писатели любили…