ностальгия по советской еде

Ностальгия по советской еде — ностальгия по американскому фастфуду

Известно, что после того, как Сталин официально провозгласил «лучшую и веселую жизнь» в 1935 году, советское руководство начало изыскивать способы наладить централизованную пищевую промышленность, и для этих целей пристально изучало опыт американского массового производства. Куратор этой сферы Микоян перед началом Второй мировой совершал визит в Америку, где оценивал на предмет переноса на советскую почву методов промышленного прозводства консерв, мороженого, гамбургеров и т.п. — всего формата функционального американского питания, придуманного специально для удовлетворения потребностей промышленных рабочих.

Гамбургеры и кола появились в СССР гораздо позже и в другом контексте: они стали ассоциироваться не с высококалорийной пищей рабочих, но с американской мечтой в целом. Однако ностальгия по советской еде в значительной степени представляет собой ностальгию по американскому-фастфуду первой половины XX века, предельно стандартизированному. Тогда вообще была широко распространена вера в «научное питание», построенное вокруг консерв, экстрактов и высокопереработанной пищи (чем больше, тем лучше), взять хотя бы легендарное «жидкое мясо» Bovril — жуткая история, почитайте.

То есть причина не только в отсутствии холодильников, были и идеологические основания. Раз тело — это машина, которой нужны калории, то и питать эту машину лучше всего самым очищенным, технологичным топливом, такая была логика. Ну и многие забывают, но из развитых стран до Второй мировой США были наиболее дружественными СССР, именно американские специалисты налаживали советскую индустриализацию, а в первом издании «Книги о вкусной и здоровой пище» была рекомендация пить советский виски — потом эта рекомендация пропала.

Но самый большой парадокс, по-моему, состоит в том, что всеобщая любовь нашего народа к тушеному консервированному мясу, пережившая СССР и устойчиво существующая уже 75 лет, идет напрямую от американских поставок в рамках лендлиза. Мясные консервы были известны и раньше, но во время войны советские граждане могли познакомиться с новейшим достижением американского пищепрома напрямую, и это так запало им в душу, что полки любого российского магазина до сих пор заставлены «тушенкой по ГОСТу».

Это немного напоминает американские автомобили 50-х годов, которые до сих пор используются в Гаване: нечто сохраняется в неизменном виде на десятилетия в отсутствии конкуренции.

Так что товарищ, помни, ностальгируя по еде из СССР, ты на самом деле ностальгируешь по американскому фастфуду.

Еда, которой не существовало в СССР

Так, друзья, сегодня поговорим на одну весьма интересную тему, которая сильно понизит вашу любовь к СССР — если она ещё, конечно, существует) Речь пойдёт о продуктах питания, которых не существовало в СССР, а точнее — не производилось вовсе и не было в широкой продаже для 95% населения. При этом советская номенклатура, разумеется, всё это имела, заказывала по спецкаталогам и в целом жила, наслаждаясь жизнью — рассказывая остальному населению сказки о том, как хорошо жить в Стране Советов.

Что ещё интересно — после падения совка эти продукты стали широко завозиться в бывший СССР, а затем и производиться в бывших советских странах — отчего многие люди думают, что эти продукты как бы «родились в девяностые». На самом деле во всём цивилизованном мире эти продукты существовали уже много десятилетий (а иногда даже и столетий), просто их не было за советским «железным занавесом», люди за которым питались весьма скудно, убого и однообразно.

Итак, в сегодняшнем посте — интересный рассказ о еде, которой не существовало в СССР.

Что из себя представлял советский продуктовый набор?

Для начала давайте вспомним, что из себя представлял типичный советский продуктовый набор в позднем СССР — где-нибудь в семидесятые-восьмидесятые годы. Он отлично и почти в полном объёме представлен на фотоснимке в разделе — на фото изображены скорее всего мать и сын, которые идут из советского гастронома домой, нагруженные покупками.

Итак, что мы видим на фото? Чёрный кислый хлеб-«кирпич» (иногда вместо него можно было купить батон или сайку), в эмалированном бидоне — вероятнее всего жидкая разливная сметана. В сетке несколько бутылок с пробками из фольги — в них находятся молочные продукты. Молоко было с крышечкой из серебристой фольги, топлёное молоко имело золотистую крышечку, кефир — бирюзовую, сливки — лилово-розоватую, а ряженка была с полосатой крышечкой. В стеклянных банках находятся консервы — наверное, что-то типа рассольника «Ленинградский». Ещё в пакете можно увидеть какой-то бумажный свёрток — в нём, судя по размеру, находится кусок какой-то рыбы (типа перемороженого минтая) или обрезки мяса с костями «на котлеты». Женщина несёт в руках целлофановый пакет с примерно тремя десятками яиц.

Что ещё можно добавить к этому продуктовому набору? Приплюсуем сюда весьма среднее сливочное масло и воняющий портянками плохой сыр («Пошехонский» либо «Российский»), какое-нибудь сухое печенье «к чаю», невкусные советские конфеты а-ля «ирис прощай пломбы кис-кис», хорошего качества варёную колбасу «Докторская» и сосиски качеством похуже, плохие рыбные консервы (килька с кишками и глазами в томате), мятые и грязные подземные овощи, вроде свеклы, морковки и картошки, потом ещё добавим подгнившую и почерневшую капусту с советской овощебазы — и вот мы получим прекрасный и практически полный набор советских продуктов.

Собственно, именно по поводу этого продуктового набора фанаты СССР с придыханием и эротическими стонами называют «теми самыми качественными советскими продуктами». «Уже нет ТОГО качества, уже нет ТОЙ САМОЙ советской варёной колбасы по ГОСТам!» — вскрикивает фанат СССР, и тут же убегает смотреть на 100 сортов отличнейших колбас, которые продаются в современных супермаркетах.

Продукты, которых не существовало в СССР.

А теперь давайте поговорим о настоящих, качественных, питательных и полезных продуктах, которых не существовало в СССР, и которые появились в наших краях только после того, как развалилась советская система. Большинтво советских людей никогда не бывали за границей и даже не подозревали, как и чем там питаются люди — веря в сказки советской пропаганды о том, что народ там голодает и холодает, а у нас вон как хоршо — всегда подгнившая картошка и вялая свекла в магазинах есть. Итак, вот список продуктов:

Шоколад. Как бы не выступали в комментариях поклонники СССР, скажу сразу — нормального шоколада в СССР не было в принципе. Если 60-70-е годы ещё что-то можно было там-сям купить, то в восьмидесятые хороший шоклад стал невероятным дефицитом. В совке быстро наловчились производить что-то вроде заменителя шоколада, который в Беларуси например называли «сладкая плитка» — он практически не содержал натурального какао (основной полезный продукт в шоколаде), и был такого ванильно-парафинового вкуса. Этот советский фейковый шоколад определялся сразу — если положить на язык кусочек такой «плитки», то в отличие от шоколада (который сразу начинал таять, наполняя весь рот шоколадным вкусом) — плитка просто лежала на языке таким парафиновым прохладным кусочком и по вкусу напоминала пластилин с ванилью. В общем — нормальный шоколад появился в бывшем совке только в девяностые годы.

Морепродукты. Ещё один продукт, которого не было в совке в принципе, он не существовал как класс. В XX веке во всех развитых странах давно уже продавались и замороженные морепродукты, и свежие (в портовых городах), и куча всяких морских полуфабрикатов (вроде колец кальмара) — но в совке всего этого не было. Парадокс — особенно с учётом того, сколько морей омывало совок. Ещё худо-бедно что-то морское можно было съесть в портовых городах, вроде Владивостока, а в остальную страну в лучшем случае попадали какие-нибудь консервированные крабы — которые были невероятным деликатесом и жутким дефицитом. Креветок в СССР не существовало вовсе, а в воняющих селедкой магазинах «Океан» продавались жутко химические крабовые палочки и противные водоросли под названием «морская капуста».

Нормальный сыр. Нет, сыр-то в СССР номинально был, хотя назвать это сыром было сложно — ноздреватая масса под названием «сыр Российский» или «сыр Пошехонский» воняла немытыми портянками и аппетита точно не вызывала. Был ещё жутко противный «колбасный сыр» из какой-то загадочной субстанции, а ещё существовали копеечные плавленные сырки — которые покупали главным образом алкаши, чтобы занюхивать ими употребляемую из горла тёплую водку.

Пармезан, камамбер, сыр с плесенью — все эти вещи появились для широких масс населения уже в девяностые годы, после падения «железного занавеса». А теперь посмотрите на фото из спецкаталога номенклатурных «заказов» — советская номенклатура питалась этими продуктами, рассказывая людям сказки о «самом лучшем в мире государстве рабочих и крестьян».

Вино и пиво. Думаю для вас не будет секретом, что нормально пива и вина в СССР не существовало в принципе — традиции пивоварения были уничтожены в послереволюционные годы, когда вместо качественного пива стали варить массовую бурду «для насыщения аппетитов трудящихся масс». Что касается вина — то в СССР был больше в ходу всякий дешёвый и страшный шмурдяк, вроде «Солнцедара», и кроме того — не было культуры пития вина в принципе. Если бы кто-то в совке сказал, что вином нужно запивать еду, постепенно отпивая из бокала — то на него посмотрели бы как на идиота, совковое «вино» обычно пили как водку — выпивали залпом, затем морщились, нюхали корку хлеба и закусывали.

Очень условно более-менее нормальными винами можно было считать молдавские и грузинские вина — но на самом деле советские грузинские вина были жутко убогими в сравнении даже с недорогими испанскими или французскими. Кстати, если сейчас кто-то из ваших друзей для застолья ищет «хорошее грузинское вино» — то перед вами латентный совок, который привык так делать в СССР. Дайте ему попробовать любое испанское вино (сухое красное или белое, либо игристое) — и он тут же забудет про «хорошие грузинские вина».

Овощи и фрукты. Тут мы видим интересный парадокс, который отлично показывает всё совковое двоемыслие — официальная пропаганда трубила о засеянных полях, о цветущих садах и невероятно современных опытных огородах — но при этом в магазинах были только мятые подземные овощи, а из зелени был только подгнивший зелёный лук — который отравлял своей вонью воздух в двух кварталах вокруг овощного магазина. Отчего так происходило? В примитивной плановой советской экономике, расчитанной в основном на количественные показатели и газетную показуху, никто не думал о том, как донести товар до потребителя, как организовать нормальное хранение и нормальную торговлю. Как итог — все усилия советского сельскохозяйственного труда гнили на овощебазах (куда отправляли инженеров и академиков перебирать капустную гниль), а магазины были пустыми.

«Заморские» фрукы, вроде бананов, апельсинов, киви или даже простых персиков или винограда — были невероятной диковинкой и дефицитом. За бананами выстраивались километровые очереди, мандарины «выбрасывали» к новому году, а остальные фрукты на более-менее постоянной (и круглогодичной) основе появились на столах людей уже после краха совкового госурадства. «Ах как я люблю советский Новый год, пахнущий мандаринами!» — вскрикивает фанат СССР, и убегает радоваться мандаринам, выдаваемым раз в год по разнарядке.

Нормальные полуфабрикаты. Тоже очень интересный класс продуктов, которых в СССР не было — это нормальные полуфабрикаты, предназначенные для быстрого приготовления и правильного питания. Овощи быстрого приготовления, какой-нибудь нарезанный гуляш, котлеты, рыбные палочки (да, были в СССР, но были большой редкостью) и прочее подобное — всего этого не существовало как класса. В лучшем случае замороженные или консервированные овощи могли производиться в странах соцлагеря — например, в Болгарии или Польше, но в самом СССР этого не было.

Сладости, нормальные консервы, кофе.

Отдельный большой класс продуктов, которые я решил объединить в один абзац, чтобы не делать раздел слишком длинным. Яйца «Киндер сюрприз», вкуснейшие желатиновые конфеты, белый шоколад, растворимый кофе (гранулированный и порошковый), всевозможные виды конфет, печенья, крекеров и прочего подобного уже давно существовали в развитом мире. Даже баллоны с готовыми взбитыми сливками в развитом мире давно уже существовали — но в совке всего этого не было. Все эти продукты появились на наших столах только в девяностые годы.

Укушенные ностальгией. Вместо эпилога.

Что же у нас получается в итоге? Если изучить СССР с этой стороны — то мы увидим, что Советский Союз был весьма убогой и бедной страной, граждане которой питались весьма скудно и однообразно. Советский Союз имел ракеты, но не имел и пятой части тех промышленных пищевых технологий, которые делают жизнь граждан лучше и удобнее, повышают её качество, сказываются на состоянии здоровья и продолжительности жизни. А происходило всё так потому, что совок об этом не думал — а думал лишь о том, как бы завоевать весь мир. Так и хочется спросить — а что бы он делал со всем миром? Кормил всех гнилой картошкой?

А ещё меня умиляют вскрики и выступления в комментариях фанатов СССР, которые рассказывают о том, какой же великой страной был СССР и какие же качественные продукты в нём были. Да, качественные продукты действительно были — в номенклатурных семьях, импортные, заказанные по спецкаталогам. И я могу понять природу этой грусти совков — тот, кто в те годы питался по спецкаталогам, чувствовал свою «элитарность» и отличия от серой массы. А теперь эти продукты стали доступны всем — ну куда это годится.

Напишите в комментариях, что вы обо всём этом думаете, интересно.

Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке.

Ностальгия по советской еде

Кроме музыки и фильмов в нашей памяти навсегда «несоветские» продукты, вкус которых останется в памяти навсегда. Ну что, поностальгируем?

Маргарином с солоноватым вкусом заменяли масло, а баночки от него еще использовались дома для хранения всякой всячины.

«Все любят Мамбу. И Сережа тоже!»

Жевательная резинка Center Shock

Жевательная резинка, из которой, через несколько секунд на язык попадала начинка, состоящая из 100% лимонной кислоты. Возможно, у вас даже сейчас слюнки потекли от воспоминаний этой кислинки.

Мягкая и сочная жевательная конфета, хорошо запомнилась многим из-за рекламе с динозавриком, который ел все, но больше всего любил Chewits.

Эти конфетки помещались в упаковку, на которой были изображены герои мультфильмов. И чтобы съесть одну, надо было отогнуть «голову».

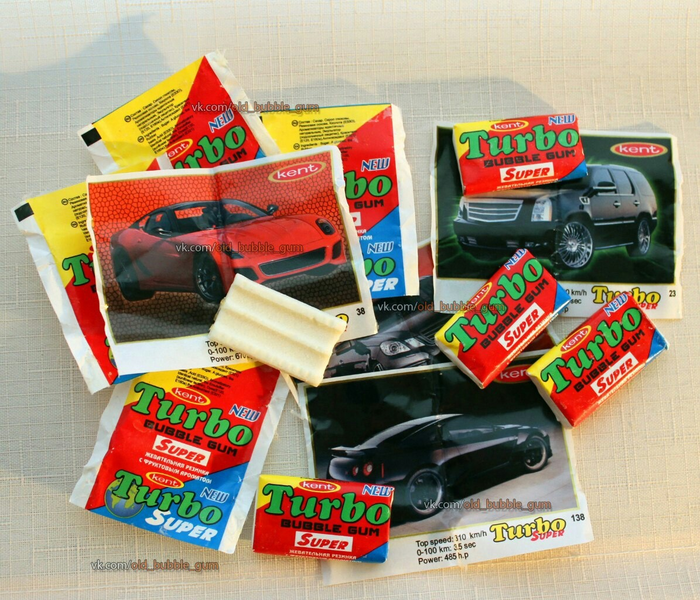

Жевательная резинка Turbo

Она была очень жесткой, но казалась такой вкусной, а приятным бонусом в ней были вкладыши с автомобилями.

Жевательная резинка Bombibom

Жевачка тоже была с автомобилями, имела большое количество вкусов, но самый любимый, конечно, шоколадный.

Растворимые напитки Invite, Yupi и Zuko

Слоган этих напитков: «Просто добавь воды». И у вас появляется много вкусного напитка. Хотя Zuko и выделялся из остальных, он был больше похож на сок с огромным разнообразием вкусов.

Шоколадный батончик Wispa

Первый пористый шоколад, который многие полюбили сразу.

Рекламу этого чая знали все, в ней использован чайник в виде огромной ягоды.

Что еще не хватает? Добавляйте

Вкусные истории

Настальгия что то взяла, помните ещё их

Все скидки и промокоды в одном месте

Вы там как, готовы к осенним распродажам? Чтобы не пропустить самые интересные и выгодные предложения, подпишитесь на полезный телеграм-канал Пикабу со скидками. Да, Пикабу не только для отдыха и мемов, но и для экономных покупок!

В «Пикабу Скидки» вы найдете актуальные предложения:

• доставки еды (KFC, Delivery Club, «Папа Джонс»);

• книги («Читай-город», «Литрес», Storytel);

• услуги и сервисы («Делимобиль», Boxberry, «Достависта»);

• маркетплейсы и гипермаркеты (Ozon, «Ашан», «Яндекс.Маркет»);

• одежда и обувь (Adidas, ASOS, Tom Tailor)

• бытовая техника и электроника («М.Видео», «Связной», re:Store);

• товары для дома (IKEA, «Леруа Мерлен», Askona);

• косметика и парфюмерия («Л’Этуаль», «Иль де Ботэ», Krasotka Pro);

• товары для детей («Детский мир», MyToys, Mothercare);

• образование («Нетология», GeekBrains, SkillFactory);

• и еще куча-куча всего.

Сделано в СССР

Сегодня, когда многое проще выбросить, чем отремонтировать, а в горящем «творожке» вообще нет натуральных ингредиентов, с оправданной ностальгией вспоминают надежность советской техники и вкус советских продуктов. Увы, советские достижения продолжают бездарно растрачиваться.

Изначально колбаса задумывалась действительно как лечебная по инициативе наркома пищевой промышленности Анастаса Микояна. Идеальная формула была разработана сотрудниками ВНИИ мясной промышленности и врачами: на сто килограммов колбасы полагалось 25 килограммов говядины высшего сорта, 70 – полужирной свинины, по три – яиц и молока, плюс соль, сахар и приправы. Продукт так понравился, что его поставили на поток в больших объемах и он появился в обычной торговле. Какие бы ни ходили слухи, даже в тяжелые горбачевские времена в нее не добавляли бумагу и не подкрашивали марганцовкой.

Сегодня название «докторская « осталось, а советские стандарты – нет. Поэтому состав указывается в процентах (жиры, белки и пр.), а вот что служит исходным сырьем – тайна сия велика есть. Поэтому производство «докторской», как и других колбас, превратилось в бесконечное соревнование химиков «как обойтись без мяса при изготовлении колбасы».

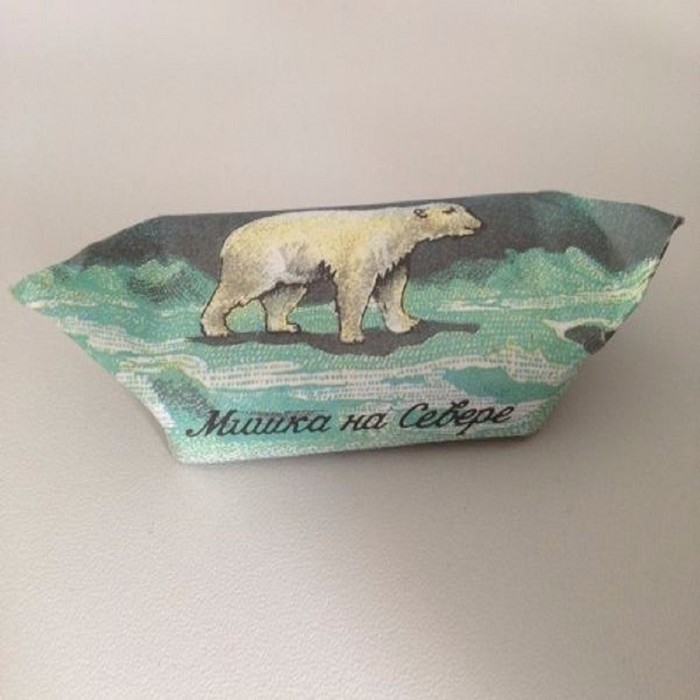

Эти конфеты – чисто ленинградский проект, его разработали и выпустили на кондитерской фабрике имени Крупской в 1939 году. Даже в блокаду производство не останавливали – хотя, конечно, ингредиенты пришлось заменить. Окончательная рецептура сложилась в 60-е, когда начинку стали делать из разных видов орехов.

Сегодня бренд принадлежит норвежскому концерну «Оркла». Во что они его превратили, лучше всего понятно из современного анекдота: «Попробовал любимые с детства конфеты «Мишка на севере». Удивился. Прочитал состав и понял – намного честнее назвать их «Мишка на химкомбинате».

Инициатором его производства тоже выступил Анастас Микоян. Уровень достатка советских трудящихся рос, а шампанского, всегда считавшегося признаком благополучия, не было. Вот по его указанию его производство и организовали. Первая бутылка «Советского шампанского» была произведена в 1937 году а Ростове-на-Дону, позднее количество заводов все время росло, и в 70-е в СССР производилось уже свыше 250 миллионов бутылок в год

Вопреки распространенному заблуждению, советское шампанское – не ухудшенная копия французского напитка, а оригинальная разработка. Советские шампанисты разработали технологию и оборудование, позволившие существенно удешевить и сократить процесс производства, что очень важно – без потери качества. Это оценили и на родине шампанского – в 1975 году лицензию на производство шампанского советским способом приобрела одна из старейших фирм в этой области – Moet & Shandon.

Сегодня выпускается множество марок шампанского, выбор огромен – вот только приблизиться по качеству к настоящему «Советскому шампанскому» удается очень и очень немногим.

Несмотря на название, впервые эта марка водки была изготовлена в Ленинграде, да еще в блокадном 41-м. Массовое производство «Столичной» началось в 43-м, и в 45-м, вместе с войсками Красной армии, она попала на Запад. Там ее быстро оценили, запросы на поставки росли, и скоро экспорт «Столичной» уже приносил миллиарды. Качество у нее было высочайшее, контроль при производстве – строжайший, поэтому, в отличие от сегодняшнего дня, отравиться ею было невозможно.

Даже сейчас «Столичная» остается самой распространенной водкой на земле. Хотя количество подделок и фальсификата растет так быстро, что, возможно, с лидерством ей вскоре придется распроститься.

Этот напиток появился в 1976 году. Кроме стандартных компонентов газировки, разработчики добавили туда зверобой, корень солодки, эфирные масла эвкалипта и лавра. В результате напиток получился не только вкусным, но и очень полезным – в отличие от пресловутых «кол».

Увы, но соревнование заморским шипучкам он проиграл – и сегодня, хотя «Байкал» и производится, в магазинах его можно увидеть редко. Что неудивительно, если знать, что права на торговую марку принадлежат в том числе и его основному конкуренту – компании «Пепсико».

«А в СССР у меня стоял!»: почему все ностальгируют по Союзу

Еда была вкуснее

В этот же период распространенными стали «колбасные туры»: люди ездили в столицу за дефицитными продуктами, а то, что не портилось быстро (ту же сырокопченую колбасу или консервы), пересылали по почте родственникам и друзьям из далеких регионов. Ты можешь представить себя в ситуации, когда тебе после работы нужно обежать весь район в поисках магазина, в который что-то «выбросили», отстоять несколько часов в очереди, получить «в одни руки не больше двух килограммов» и принести домой груду жил и костей, из которых, при должном усердии, можно будет приготовить гуляш: отрежешь все испорченное и все несъедобное, вымочишь два часа в уксусе, четыре часа потушишь — и спи-отдыхай!

Так почему мы так тоскуем про той самой еде, которая на проверку не была ни необыкновенно вкусной, ни необыкновенно качественной? Этому есть два простых объяснения: во-первых, вкусовые рецепторы детей чувствительнее, чем у взрослых. Именно потому малыши часто выплевывают незнакомую пищу со специфическим вкусом — типа оливок или креветок. А во-вторых (и эта ситуация знакома каждой девушке, которая хоть раз сидела на диете), если ты долго питаешься однообразно, любой новый продукт кажется тебе божественно вкусным: поклонницы диеты Протасова, например, поют оды обычной куриной грудке — просто потому, что не ели вообще никакого мяса три недели.

Жилье было бесплатным

Впрочем, у ностальгирующих по прекрасной жизни всегда есть контраргумент: «И чему радуетесь? Променяли стабильность на 200 сортов колбасы в каждом магазине!» Под стабильностью, как правило, понимается бесплатное жилье, которое, якобы, выдавалось каждому гражданину в СССР.

При этом мы можем понять тоску современных тридцатилетних, заставших самый закат Союза, по социальной политике СССР: когда ты понимаешь что тебе с твоей средней по стране зарплатой в 30 тысяч рублей никакую ипотеку не дадут, а если дадут, то до пенсии будешь жить впроголодь и отдашь банку три стоимости квартиры, становится очень страшно. И очень хочется попасть в те благословенные времена, когда квартиры людям выдавали. Бесплатно. Пусть после долгих лет в очереди, пусть не квартиру, а комнату — но все же твое собственное жилье!

Стоп. Давай разбираться. Во-первых, не твое собственное, а во-вторых, не бесплатное.

Жилья в частной собственности в СССР вообще не существовало — только социальный найм. Это значило, что в «выданной» квартире можно было просто жить: ни продать ее, ни обменять на то, что хочется (а не на то, на что получится), было невозможно. Право собственности заменяла прописка — просто так выселить или выписать человека было нельзя, он имел право проживать в квартире пожизненно, но на этом — все.

А теперь о бесплатности. Некоторым до сих пор трудно это осознать (невзирая на «самое лучшее в мире советское образование»), но не существует никаких «государственных» денег: все это — деньги граждан, деньги, которые они заработали. Налоги (в СССР их тоже платили, включая совершенно феерический «налог на бездетность»), прибавочная стоимость труда, поборы в различные общества (от ДОСААФ до общества охраны памятников) — все это и формировало государственную казну и в том числе позволяло строить жилье, которое потом «выдавали».

Стало ли хуже сейчас? Жилье, безусловно, дорогое, но теперь мы вправе решать жилищный вопрос самостоятельно: можно копить и купить, можно взять ипотеку, можно снимать, можно купить не то, что тебе нужно, и не там, где требуется, сдать, доплатить и снять необходимое. Выбор лучше, чем отсутствие выбора, верно? Тем более что платить за жилье, как мы уже выяснили, приходится в любом случае.

И, кстати, почему все так верят в миф, что жилье выдавали каждому советскому гражданину? Будь оно так, разве смог бы сформироваться рынок жилья после развала Союза и массовой приватизации квартир?

Детство было свободным

Но как только в пух и прах разбивается аргумент о бесплатном жилье, ностальгирующие по СССР достают из рукава козырь: зато детство у нас было детством, а не то, что сейчас. Да-да, то самое окутанное романтическим флером детство «с ключом на шее».

Статистика, наверное, знает, сколько нас — с ключами на шее — сгинуло в этой свободе. Мы же помним, что в каждом дворе существовала легенда об Одном Маленьком Мальчике, который пошел по стройке гулять/купаться в пруду/в подвале играть и умер страшной смертью. Современные городские дети, лишенные возможности гулять самостоятельно лет до 10 (а в крупных городах — и до 12), на самом деле в итоге получают куда более спокойное детство. Мы были свободны, это правда, у наших родителей просто не было выбора: закон о тунеядстве не позволял одному из родителей заниматься ребенком до школы, он же не позволял возникнуть хоть сколько-нибудь цивилизованному рынку услуг бебиситтеров, бабушки на пенсии были не у всех. Мы были предоставлены сами себе не потому, что это правильно, а потому, что у родителей не было другого выхода. И они старались защитить нас, как могли: запугивали.

Хотим ли мы такой свободы нашим детям? Строго говоря, современным родителям никто не запрещает выпустить пятилетнего малыша одного во двор, чтобы он глотнул «той самой свободы», но вот почему-то желающих сделать это немного. Но утверждается: это не потому, что в случае чего разбираться с родителями будут органы опеки; это потому, что время теперь не то. Раньше-то люди были другими. На улицах было безопасно. Двери никто не запирал, детей никто не «пас». Эх, какую страну потеряли! К «другим людям» мы еще вернемся, а пока еще немного обсудим советское детство.

Игрушки учили думать

Кривые советские конструкторы, лупоглазые куклы, игра «Электроника» (самой популярной была та, где волк ловил яйца), уродливые антропоморфные звери и настольная игра «Эрудит» сейчас преподносятся как игрушки, побуждающие детей думать и развивать фантазию. И действительно, когда приходишь в «Детский мир», а перед тобой ряды металлических кукольных кроватей, окрашенных защитно-зеленый краской из отходов военного производства, волей-неволей начнешь фантазировать. Вот только почему-то мы, девочки, рожденные в начале восьмидесятых, к началу девяностых открыли для себя все прелести действительно интересных ролевых игр: в стране появились куклы Барби. И это значило, что наша кукольная героиня может быть не только младенцем (пупсики) или «дочкой Машей» (лупоглазые куклы), но и принцессой, актрисой, русалкой, медсестрой и так далее, и тому подобное. Просто потому, что она выглядела как взрослая женщина (пусть и неестественно красивая). Представить кудрявую куклу Машу с пухлыми ножками и ручками и утробным рыком «Ма-ма» в роли директора школы, к примеру, было весьма затруднительно. Поэтому мы играли не в игрушки, а в самих себя. «Дочки-матери» — все это помнят? Мы начали играть в игрушки с тех пор, как они появились в стране. Не советские игрушки, нет.

Но у нас правда был «Эрудит», и в каждом книжном магазине продавались шахматы. Среди моих знакомых не так много гениев шахматной игры, зато очень много тех, кто добирает свое, собирая друзей на пятничный турнир в «Скрэббл» и «Монополию».

Зато нами занимались!

И действительно, спортивные секции, Дворцы пионеров, разнообразные кружки — и все бесплатно! Не то что сейчас — дети часами сидят за компьютером, ужас вообще! А кто не сидит — за тех несчастным родителям приходится ого-го как раскошеливаться!

Еще раз вернемся к теме «хорошего и бесплатного в СССР»: ничего бесплатного в государстве не бывает. Ресурсы государства — это деньги, заработанные гражданами, так что все кружки, которые мы посещали, были оплачены в том числе и нашими родителями.

А что с этим теперь? Что касается, к примеру, спортивных секций, то найти бесплатную совершенно не составляет труда: секции непопулярных видов спорта — легкой атлетики, волейбола, академической гребли — только и ждут, когда к ним придут дети, и регулярно развешивают объявления в школах. А что с популярными видами? Три секунды на запрос в Гугле — и вот мы видим десятки совершенно бесплатных футбольных секций. На самом деле вопрос не в том, что с детьми никто не занимается бесплатно (условно бесплатно). Вопрос в том, что родителям приходится выбирать между «платить» и «возить», и чаще выбор падает на кружок, куда ребенок сможет ходить сам хотя бы с 10 лет. То есть рядом с домом.

Девушки были красивее и естественнее

Были ли девушки в СССР красивее россиянок — вопрос спорный: мужчины, которые в этом убеждены, как правило, очень похожи на героя анекдота:

А вот то, что девушки выглядели естественнее, — факт неоспоримый: оставим в стороне прогресс, в том числе медицинский, и все современные достижения индустрии красоты. Возьмем простой, но прискорбный факт: нормальной косметики в СССР не было. Наши мамы обводили контур губ нагретым над спичкой карандашом «Юный художник» и растирали в ступке битые елочные игрушки, чтобы сделать тени для век с блеском.