небесная рыба на памире

Лжеосман – представитель карповых рыб, обитающий в водоемах Памира на высотах 1700–4000 м над уровнем моря. На Памирском плато лжеосман представлен двумя формами: речной и озерной. Первая, естественно, отличается меньшими размерами, более прогонистым телом и увеличенными плавниками. Это связано со значительным течением в реках, относительно бедной кормовой базой, а также нагульными миграциями.

Лжеосман — типичный перифитонофаг, питающийся водными растениями и обрастаниями. Рот у него расположен на нижней части головы и имеет острый режущий край с роговым чехликом. У озерной формы роговой чехлик направлен вперед, а у речной — вверх, так как последняя добывает пищу, соскабливания обрастаний с субстрата.

Лжеосман получил свое название за большое сходство с другой рыбой — голым османом. Они очень похожи, но основное отличие лжеосмана от голого османа состоит в полном отсутствии усиков у рта.

Лжеосман является основной промысловой рыбой на Памире. Его мясо очень вкусное. Вся пойманная рыба обычно используется на месте, так как лжеосман очень нежен и не поддается вывозу и заготовке впрок.

Тем не менее этой рыбой можно отравиться. Рыбаки хорошо знают лжеосмана как пассивно-ядовитую рыбу. При потрошении они всегда выбрасывают икру и тщательно соскабливают черную пленку, выстилающую брюшную полость. Ученые утверждают, что гибнут и болеют те люди, которые поедают икру. Ядовитость выработалась у лжеосмана как защитное приспособление от рыбоедных птиц, млекопитающих, но в первую очередь от тибетского гольца, который в период размножения лжеосмана поедает его икру. Вместе с тем черная брюшина, предохраняющая гонады от повышенной радиации, и ядовитость зрелых половых органов — это приспособительные признаки высокогорья.

Самые крупные озерные экземпляры лжеосмана достигают длины 95 см и веса 8,5 кг. Речные — до 50 см, но такой величины бывают только самки, самцы же не превышают 30 см, а веса до 1 кг. Икра у этой рыбы оранжевого цвета и напоминает икру лососевых, а по размеру — кеты. При вскрытии бросается в глаза большой, всегда наполненный желчный пузырь.

Нерест лжеосмана происходит в июне в очень холодной и прозрачной воде, температура которой даже летом в хорошо прогреваемых солнцем озерах не повышается до +15 °C. В реках температура воды бывает намного ниже. Что и говорить, реки Алигур и Мургаб с октября и до июня бывают затянуты льдом. Однажды я стал свидетелем редкого явления, когда по мелкому не очень широкому ручью с глубиной 15–20 см сотни лжеосманов пробивались вверх против течения к местам нерестилища. Они абсолютно не реагировали на человека, стоящего посредине этого ручья и упорно пробирались вперед, буквально ползая на животах по камням, помогая себе при этом плавниками. Все это очень близко напоминало ход лососей на Камчатке.

Лжеосман — интересный и достойный противник рыболова. На больших водоемах его ловят донкой и спиннингом, в речушках и ручьях — впроводку с использованием длинной удочки без поплавка с шаровым грузилом. Насадка — различная, я лично неоднократно ловил лжеосманов на насекомых, хлеб и кусочки мяса, в том числе самой этой рыбы.

Прелесть ловли заключается прежде всего в исключительной осторожности лжеосмана — он скрывается даже, если опасность появилась в виде падающей на воду тени человека или скрипа песка и гальки под его ногами. Необходимо хорошо маскироваться и далеко забрасывать насадку на перекаты, в омуты и за валуны. У мелкого лжеосмана поклевка — двойной толчок, а крупный сразу сгибает кончик удилища.

В жаркие дни лжеосман кормится ночью, и тогда его лучше ловить ранним утром или поздним вечером. Рыболов все время в движении, он не стоит на месте, а ищет лжеосмана. На большой реке с быстрым течением и жестким каменистым дном насадку обычно забрасывают под углом к берегу, вниз по течению. И когда грузило ляжет на грунт, леску натягивают. Это позволяет чувствовать малейшее прикосновение к насадке и не прозевать поклевку.

Если в течение нескольких минут лжеосман не возьмет, рыболов подматывает около метра лески и снова ждет. Таким образом, облавливается значительный участок дна. Зацепов почти не бывает — дно каменистое и чистое, коряг и острых камней нет. Ну, а борьба со лжеосманом, особенно крупным, захватывает и впечатляет. Вы уж поверьте, он ведь — король рек и озер крыши мира — Памира.

Высокогорье рыбоводству не помеха

Серьёзно обогатить и разнообразить дастархан жителей Горного Бадахшана поможет научно обоснованное развитие такой важной отрасли хозяйства, как рыбоводство. Годовой вылов рыбы здесь можно увеличить в 10 раз и довести его до 100-150 тонн в год. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом НИАТ «Ховар» Азимджон Расулов – заведующий отделом ихтиологии и гидробиологии Института зоологии и паразитологии Академии наук Таджикистана.

В названных озёрах в летние периоды был проведён промышленный лов рыбы, когда добывалось от 360 до 580 центнеров рыбы.

Может стать рентабельным лов рыбы в озере Зоркуль, но оно относится к Зоркульскому заповеднику и потому в хозяйственный оборот зорькульская рыба не входит. Тут самое время напомнить о браконьерстве, которое стало процветать на памирских озёрах, что приводит к резкому сокращению численности ценных промысловых видов рыб, особенно в Яшилькуле и Булункуле. Основные пути приумножения рыбных ресурсов в естественных водоёмах Памира, говорит учёный, связано с осуществлением природоохранных мероприятий и интродукции ценных промысловых видов рыб. К таким видам в первую очередь относятся холодолюбивые – иссикульская форель, пелядь и сиг. При рациональном использовании рыбных запасов улов рыб в озерах Яшилькуль и Булункуль можно поднять до 25-40 тонн в год.

Перспектива развития рыбоводства на Западном Памире должна базироваться на создание озерно-прудовых хозяйств. До высоты 2000 м. над уровнем моря в условиях ГБАО можно в прудах выращивать такие промысловые виды рыб, как карп, белый и пёстрый толстолобик и белый амур. Рыбоводство требует профессионального подхода, поэтому возникает необходимость подготовки кадров. Высококвалифицированные специалисты могут быть подготовлены в рыбных колледжах передовых рыбных хозяйств зарубежных стран, а работники среднего звена – на специальных курсах.

Известно, отметил учёный, что Правительством Таджикистана принята Программа развития рыбоводства до 2015 года. Она предусматривает увеличение производства рыбопродуктов на 2,5 тысяч тонн ежегодно и доведения рыбопродуктов до 14 тыс. тонн в год. Высокогорное рыбоводство может стать хорошей добавкой к выполнению Государственной программы.

Рыба небесных гор из Кыргызстана рвется на мировые рынки

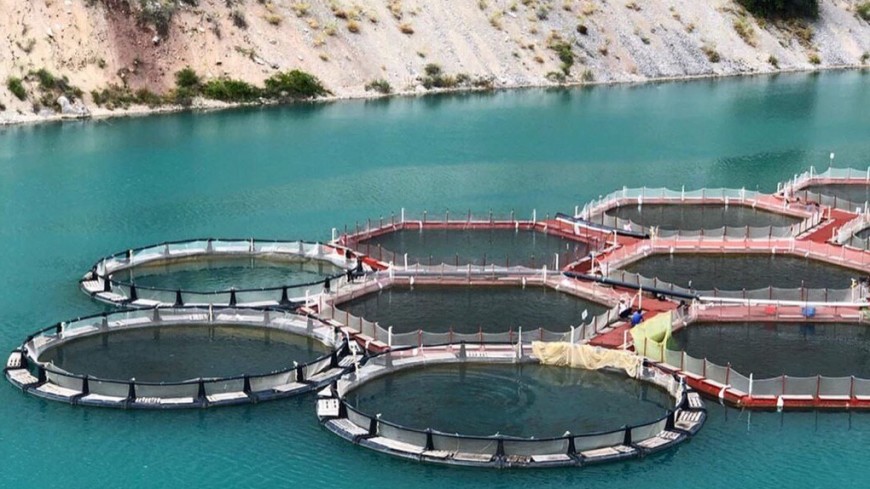

Место, где мы побывали, никак иначе, как рыбным раем, не назовешь. Так там все идеально и красиво. Бирюзовая река Нарын – одна из самых больших в Кыргызстане. Неподалеку Токтогульское водохранилище и самая крупная ГЭС в стране. В этой местности и построено одно из самых крупных и современных форелевых хозяйств в Кыргызстане.

К этому месту хозяин предприятия присматривался еще с детства, когда они с друзьями ловили тут рыбу. А потом он решил заняться изучением этого вопроса более серьезно. Попросил специалистов провести экспертизу места под создание рыбного хозяйства и попал в точку.

Вода в этих садках мало того, что всегда проточная, так еще и талая, ледниковая, а значит, холодная. То, что больше всего любит форель. Полезные Омега-3 и Омега-6 вырабатываются при температуре воды не выше 12 градусов. А тут она даже летом не поднимается выше 10. В числе преимуществ и то, что в двух километрах от садков, выше по течению, работает ГЭС.

«Вода падает с большой высоты, раскручивая мощные агрегаты, она заряжается дополнительным кислородом, обеззараживается, и уже на выходе мы получаем отстоявшуюся чистую воду», – отметил директор форелевого хозяйства Мирлан Мырзаканов.

Сейчас в садках Мырзаканова растет 250 тонн форели. Самым крупным особям тут по четыре года, и весят они 10 килограммов. Икру, из которой получают мальков, завозят исключительно из Дании. Корма – оттуда же. Питаться форель любит часто, требуя перекуса не меньше пяти раз в день.

На следующий год Мирлан Мырзаканов собирается увеличивать площадь своего хозяйства, построить дополнительные отделение, где будут разводить семгу и лосося. Дело останется за малым: привить кыргызстанцам привычку есть рыбу. Пока, к сожалению, в этом вопросе Кыргызстан сильно отстает. Рыба в рационе кыргызстанцев пока занимает далеко не первое место. Если в странах Европы в год человек съедает до 30 килограммов рыбы, то в Кыргызстане не больше 1,5 килограмма.

В Бишкеке они построили современный перерабатывающий цех. И сюда тоже пригласили зарубежного специалиста – технолога из России. Сейчас тут не только готовят к продаже свежее мясо форели, но и производят около 10 видов различных деликатесов.

«Могу с уверенностью сказать, что мы стали конкурентами российским большим брендами или иностранным, которые продают ту же продукцию дороже, чем наша, и еще неизвестно, из какого сырья они ее сделали. Возможно, мороженного, а мы делаем только из свежего», – подчеркнул технолог Игорь Аболмасов.

Рыба малосольная, рыбные чипсы и снеки, а еще горячего и холодного копчение на натуральном дыму ольхи, бука или дуба. Старые технологии производства деликатесов тут постепенно заменяют современными, европейскими. В машину немецкого производства, которая может обдавать рыбу горячим и холодным копчением, помещается одновременно 400 килограммов продукта. За 2,5 часа она сделает ту работу, что старые советские печи делали за два дня.

Уже осенью тут планируют запустить новую линию производства – будут делать рыбные консервы из форели. У хозяина предприятия амбициозные планы – выйти на мировые рынки, с гордостью представляя на суд гурманов рыбу небесных гор, выращенную в экологически чистых условиях, и по самым высоким стандартам. В Европе уже попробовали эту форель, причем ели ее в сыром виде. А это говорит о большом доверии к качеству мяса.

Кыргызстанцам однозначно повезло. Все эти морепродукты находятся для них в самой близкой доступности, в отличие от покупателей из ЕАЭС или Европы. Так что у форелевых хозяйств страны успех и большие продажи еще впереди.

Сарезское озеро, расположенное на Памире, поражает своими размерами и суровой красотой. Сегодня оно является туристической жемчужиной Таджикистана и привлекает туристов из разных стран мира. Но для местных жителей водоем — это не только восхитительные пейзажи и валюта из кошельков путешественников, но и источник страха, с которым живет уже несколько поколений горцев.

Окидывая взглядом Сарезское озеро, можно подумать, что оно лежало в высокогорной долине Бартанга с незапамятных времен. Но это не так — одно из крупнейших в Центральной Азии высокогорных озер появилось совсем недавно, а по геологическим меркам чуть ли не только что — в начале XX столетия. Это озеро является подпрудным водоемом, а это значит, что оно обязано своим происхождением завалу русла реки горными породами.

Самое опасное озеро Центральной Азии может считаться также самым прекрасным

Датой рождения Сарезского озера можно считать 18 февраля 1911 года, когда в результате землетрясения огромные объемы горной породы заблокировали долину реки Бартанг (Муртаб). В результате природного катаклизма образовался так называемый Усойский завал, который сейчас считается самым масштабным в мире, а также крупнейшим за последние несколько тысяч лет.

Так озеро и его окрестности выглядят на карте

Масштабы завала и правда впечатляют — он протянулся на 5 км в длину, 3,2 км в ширину, 567 метров в высоту и содержит 2,2 куб. км скальных пород. Остановленная таким препятствием река Бартанг начала образовывать озеро, которое полностью сформировалось к 1926 году. Первые три года природная дамба полностью блокировала путь воде, но в 1914 году исследователи обнаружили первые признаки протечек. Сквозь Усойский завал пробивались небольшие, но многочисленные родники, обеспечивая некоторый сброс воды.

Самое слабое место Усойского завала

К этому моменту глубина Сарезского озера составляла более 270 метров и продолжала увеличиваться. В 1918 году уровень воды достигал 477 метров и она разлилась на 75 километров от места Усойского завала. Сейчас глубина озера еще больше — 505 метров. Длина водоема непостоянна — она изменяется в пределах от 65 до 75 км, в зависимости от наполняемости ледниками и количества осадков.

Жители долины рискуют каждую секунду, но продолжают жить также, как жили их предки до появления коварного озера

Прекрасное Сарезское озеро — это опасный природный объект, угроза от которого распространяется на 4 страны Центральной Азии: Таджикистан, Узбекистан, Киргизию и Казахстан. Площадь водного зеркала озера составляет 80 кв. км, а это значит, что при полукилометровой глубине оно вмещает 17 куб. км воды. Абсолютная высота озера над уровнем моря — 3255 м. В случае прорыва дамбы вся эта вода стеной устремится в вдоль долины Бартанга, сметая все на своем пути. Бартанг впадает в Пяндж, а эта река, в свою очередь, питает Амударью. При прорыве Усойского завала, вода значительно поднимется во всех этих реках и даже в почти высохшем Аральском море.

Впервые проблема Сарезского озера была поднята вскоре после его появления. План Сарезского озера и Усойского завала, выполненый начальником Памирского отряда Г. А. Шпилько в октябре 1913 года

Риск такой катастрофы вполне реален. В середине 60‑х годов советская экспедиция обнаружила в завале место, которое теоретически может стать местом прорыва. Для худшего сценария достаточно землетрясения в 7 баллов, а как известно, Памирские горы считаются одним из самых сейсмически активных зон Евразии. Геологи утверждают, что вероятность разрушения Усойского завала достаточно высока, так как исследования показали, что озера, наподобие Сарезского, только в четвертичном периоде появлялись и исчезали в долине Бартанга не менее 9 раз.

Озеро имеет очень скудную флору и фауну, поэтому его иногда называют «мертвым»

Сложно сказать, исчезли они из-за землетрясений или завалы были разрушены водой, вследствие аномальных осадков, но то, что и Сарезское озеро рано или поздно прекратит свое существование, абсолютно очевидно. Природная дамба, удерживающая огромный объем воды, за несколько последних десятилетий просела на 60 метров, что произошло вследствие естественного уплотнения породы.

В солнечную погоду вода в озере удивительного бирюзового цвета

Но наводнение — это не единственная опасность, которой грозит этим краям горное озеро. Обвал в акватории озера может вызвать вытеснение большого объема воды, который, смешавшись с горными породами, превратится в разрушительный селевый поток.

В 60‑х годах прошлого века место, где возможен сход оползня, был обнаружен одной из экспедиций. Эта зона получила официальное название «правобережный оползень». Такой катаклизм менее опасен, чем прорыв дамбы, но сель также причинит немало бед жителям региона.

Схема правобережного оползня

Наблюдательная станция — единственная надежда местных жителей и сотен тысяч людей, живущих в зоне риска в Таджикистане, Узбекистане, Киргизии и Казахстане

В 2000 году правительства стран, жители которых находятся в зоне риска затопления, обратились за помощью в решении проблемы к мировому сообществу. Всемирный банк выделил средства и в 2006 году на берегу Сарезского озера появилась наблюдательная станция. Система оповещения, связанная с оборудованием на станции, призвана предупредить местные власти и население о прорыве и дать время на эвакуацию из зоны возможного затопления.

Рыбалка на Сарезском озере — сомнительное предприятие. В озере водится всего три вида рыб и их популяции очень скромны

Возможно, что идея не так уж и плоха, но многие эксперты смотрят на нее скептически. Они считают, что станция с оборудованием при прорыве дамбы будет уничтожена первой и вряд ли успеет оповестить о катастрофе. Гораздо больше шансов на спасение дают жителям зоны риска так называемые «островки безопасности». Это специально выбранные учеными естественные возвышенности, расположенные вблизи населенных пунктов, на которых разместились склады с одеждой, провизией и медикаментами.

Люди проинструктированы как себя вести, если вода в реках Бартанг и Пяндж начнет резко подниматься, но их спасение будет зависеть от множества факторов. Избежать массовой гибели людей, в случае катастрофы, помогут только общая организованность и слаженные действия местных властей.

А вы знали, что у нас есть Instagram и Telegram?

Подписывайтесь, если вы ценитель красивых фото и интересных историй!

masterok

masterok

Мастерок.жж.рф

Хочу все знать

Когда созерцаешь гладь Сарезского озера (Памир), кажется, что ему тысячи лет и оно было здесь всегда. Но это обманчивое впечатление. На самом деле это огромное озеро протяженностью 70 километров очень молодое, ему чуть более 100 лет.

Оно возникло в результате масштабной природной катастрофы, но и само является источником колоссальной опасности для населения этого региона Центральной Азии.

Сарезское озеро – жемчужина Памира, расположенная в Мургабском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана. Это крупный водоем относится к озерам подпрудного типа, то есть причиной его появления стал обвал горных пород, которые перекрыли узкую долину реки Бартанг (Мургаб), образовав естественную дамбу. Это событие, произошедшее в 1911 году, получило название Усойский завал. Ученые предполагают, что причиной этого явления было мощное землетрясение.

Масштабы Усойского завала просто поражают воображение. Природная дамба из обломков горных пород имеет высоту 567 метров и ширину более 3 километров. Это крупнейший обвал горных пород на планете из всех зафиксированных в период существования человечества. Возникший завал преградил реке путь, и образовавшаяся чаша будущего озера стала медленно наполняться водой. В течение 3-х лет с момента образования завала исследователи не замечали протечек в дамбе, но в 1914 году было обнаружено, что сквозь Усойский завал просачиваются родники. Глубина нового водоема к тому моменту превышала 270 метров. Спустя 7 лет после образования естественной дамбы глубина Сарезского озера составила уже 477 метров, и оно заполнило своими водами долину реки на протяжении 75 километров от места Усойского завала.

Сегодня Сарезское озеро имеет максимальную глубину 505 метров. Протяженность озера в зависимости от количества осадков и наполняемости изменяется от 65 до 75 километров. Столь грандиозные размеры водоема таят в себе не меньшие по масштабам угрозы.

Дело в том, что, согласно проведенным в долине Бартанга исследованиям, Усойский завал далеко не первый. На этой реке и прежде возникали обвалы и дамбы, которые приводили к образованию подпрудных озер. Геологи обнаружили следы, по крайней мере, 9 подобных водоемов в долине Бартанга, которые существовали здесь в четвертичном периоде. Но что с ними стало? Причиной их исчезновения, скорее всего, послужили либо землетрясения, которые в горах Памира случаются довольно часто, либо обильные осадки, которые размывали дамбы.

Исследователи опасаются, что и Сарезское озеро может постигнуть та же участь. Несмотря на то, что за прошедшие годы естественная дамба дала усадку в 60 метров и существенно уплотнилась, сложно представить, как она поведет себя в условиях сильного землетрясения и выдержит ли напор увеличившегося объема воды в случае аномально большого количества осадков. При площади 80 кв. км озеро содержит в себе около 17 куб. км. воды, которые в результате прорыва устремятся в нижнюю часть долины, смывая все на своем пути. Кроме того, существует и другая опасность: обвал в акватории самого озера. Еще в 60-х года прошлого века на побережье Сарезского озера был зафиксирован участок с повышенным риском оползня. Даже незначительное землетрясение может спровоцировать оползень, и тогда из озера будет вытеснен значительный объем воды, который, перелившись через естественную дамбу, также устремится вниз по течению реки. Подобный селевой поток менее опасен, чем прорыв самой дамбы, но также не обещает ничего хорошего жителям поселений в долине Бартанга. В случае возможного спуска озера пострадавшей окажется не только территория Таджикистана, но и соседних Киргизии, Узбекистана и Казахстана. Дело в том, что Бартанг впадает в реку Пяндж, которая в свою очередь является притоком Амударьи. В случае катастрофы ее масштабы будут таковы, что волна докатится и до Амударьи, и до Аральского моря.

С учетом всей серьезности ситуации, еще в 70-х годах прошлого века разрабатывался проект по строительству гидроэлектростанции в месте расположения Усойского завала. В результате строительства ГЭС уровень в озере должен был снизиться на 100 метров, что минимизировало бы угрозу прорыва. Но ввиду технических и материальных трудностей проект так и не был реализован, и вопрос о безопасности населения ниже по течению реки Бартанг остается открытым. В 2006 году на средства международных инвесторов в регионе была обустроена система экстренного оповещения, которая в случае катастрофы предупредит население об угрозе, но вопрос безопасности Сарезского озера до сих пор остается нерешенным.

masterok

masterok