мальчик с дудочкой тростниковой постарайся меня

Александр Галич — От беды моей пустяковой: Стих

Моей матери

От беды моей пустяковой

(Хоть не прошен и не в чести),

Мальчик с дудочкой тростниковой,

Постарайся меня спасти!

Сатанея от мелких каверз,

Пересудов и глупых ссор,

О тебе я не помнил, каюсь,

И не звал тебя до сих пор.

И, как все горожане грешен,

Не искал я твой детский след,

Не умел замечать скворешен

И не помнил, как пахнет свет.

…Свет ложился на подоконник,

Затевал на полу возню,

Он — охальник и беззаконник —

Забирался под простыню.

Разливался, пропахший светом,

Голос дудочки в тишине…

Только я позабыл об этом

Навсегда, как казалось мне.

В жизни глупой и бестолковой,

Постоянно сбиваясь с ног,

Пенье дудочки тростниковой

Я сквозь шум различить не смог.

Но однажды, в дубовой ложе,

Я, поставленный на правеж,

Вдруг такие увидел рожи —

Пострашней балаганьих рож!

Не медведи, не львы, не лисы,

Не кикимора и сова, —

Были лица — почти как лица,

И почти как слова — слова.

За квадратным столом, по кругу,

В ореоле моей вины,

Все твердили они друг другу,

Что они друг другу верны!

И тогда, как свеча в потемки,

Вдруг из дальних приплыл годов

Звук пленительный и негромкий

Тростниковых твоих ладов.

И отвесив, я думал, — дерзкий,

А на деле смешной поклон,

Я под наигрыш этот детский

Улыбнулся и вышел вон.

В жизни прежней и жизни новой

Навсегда, до конца пути,

Мальчик с дудочкой тростниковой,

Постарайся меня спасти!

У Галича был обманчивый псевдоним

. В. Новодворская о А Галиче

Поколение обреченных.

У Галича был обманчивый псевдоним. Ласкающий, круглый, как морская галька, обточенная волной.

Маяковский придумал человека-парохода. Галич был человеком-пулеметом. Добрым, ласковым пулеметом. Улыбчивым волком. Ведь от его игры никто не погиб, только он один.

В нашем Храме у Галича есть своя ниша. Он там стоит, гневный, вечно юный и одинокий, нагой и с гитарой вместо пращи. Давид. Галич был глубоким еврейским юношей, человеком Книги, то есть Библии, поэтом и царем. Одинокий пастырь своих стихов. Он мечтал пасти души, как овец. Но овцы – всего лишь овцы. Дрожащий шашлык. А Голиафов было великое множество. Советская власть, КГБ, армия, МВД, КПСС, Политбюро, Союз советских писателей, Союз кинематографистов. Цензура hautecouture– от Главлита, а не от Коко Шанель!

Мальчик с дудочкой тростниковой

Родители Галича, то есть Александра Аркадьевича Гинзбурга, любили друг друга без памяти. И все это происходило в Екатеринославе, нынешнем Днепропетровске (и за что только Екатерину II, «российскую Минерву», лишили честно заработанного города?). Арон Самойлович Гинзбург, скромный экономист, был сыном врача-педиатра Самуила. Жили достойно, но небогато, потому что Самуил бедных лечил бесплатно, а бедных в городе было много. И вот этот самый Арон влюбляется в Фанни Борисовну Векслер, музыкантшу, интеллигентку, преподавательницу консерватории, но из очень богатой семьи фабрикантов. Мезальянс! Фабрикантские родители не дали молодым ни гроша, и жили они на свои интеллигентские заработки, без лошадей, автомобилей и поездок на заграничные курорты. Но тут грянул Октябрь, и все фабрики и фабриканты накрылись медным тазом. И оказалось, что лечить и учить музыке и прибыльно, и безопасно. Дети комиссаров тоже болели и хотели играть на рояле. Семья не голодала, не лезла в политику. Просто жила. У них родились два мальчика. Младший, Валера, стал кинооператором, снимал самые известные фильмы: «Солдат Иван Бровкин», «Живет такой парень», «Когда деревья были большими». А старший, наш Саша, родился 19 октября 1918 года. В 1920 году семья перебралась на море, в Севастополь. А в 1923 году они уехали в Москву, в Кривоколенный переулок, в дом поэта Дмитрия Веневитинова, где Пушкин читал «Годунова». Это знали даже еще не умеющие читать малыши. Это обязывало.

Фанни была любящей, но очень строгой матерью. С пяти лет Сашеньку учили играть на рояле и писать стихи. В восемь лет его отправили в литературный кружок, который вел Эдуард Багрицкий. А вокруг переулка были пустые котлы, где ночевали беспризорные, очень интересные беспризорные. Саша и Валера познакомились с блатным сленгом. Мальчики с упоением распевали шлягер беспризорников «Когда Сталин женится, черный хлеб отменится». Сталин, как известно, не женился, и черный хлеб в деревнях оставался изысканным лакомством, а в войну и сразу после – и в городах.

Саша был добрым, умным, хорошо воспитанным мальчиком, учился на «отлично». Его любили все: он прекрасно играл на рояле, танцевал, пел революционные песни, декламировал стихи. В 14 лет он уже опубликовал стихотворение «Мир в рупоре» в «Пионерской правде». В 1934 году Гинзбурги уехали на Малую Бронную. Но из искусства Саша не уехал. В девятом классе молодой талантливый нахал без аттестата зрелости отправился поступать в Литературный институт. Это была чистая авантюра, но его приняли! Однако неуемный тинейджер этим не удовольствовался и тут же подал документы в оперно-драматическую студию К. С. Станиславского, и учился даже у самого Станиславского (тот преподавал последний год). Институт он вскоре бросил – совмещать было трудно. А студию бросил через три года, потому что узнал: народный артист Л. Леонидов, настаивая на его приеме, сказал: «Этого надо принять! Актера из него не выйдет, но что-то выйдет обязательно!» Саша перебирается в новаторскую студию, которой руководят А. Арбузов и В. Плучек. Это уже осень 1939 года. В 1940 году студия показала нашумевший спектакль «Город на заре». Одним из авторов был Саша. Это стало началом его драматургии, его дебютом. Но несколько спектаклей – и началась война. Большинство студийцев ушли на фронт, а Александра комиссовали из-за врожденного порока сердца. Потом Саша напишет о своем детстве: «От беды моей пустяковой (хоть не прошен и не в чести), мальчик с дудочкой тростниковой, постарайся меня спасти!» Он вспомнил о детстве, когда его выгоняли отовсюду и травили. Вспомнил и, любя Бога и веруя в него, как в коллегу и однокашника (Фанни крестила сына еще в младенчестве и надела ему золотой крестик, который он носил всю жизнь), решил действовать по Иисусу.

И так он действительно и жил, предпочитая Царствию Земному Царствие Небесное. «В жизни прежней и в жизни новой навсегда, до конца пути, мальчик с дудочкой тростниковой, постарайся меня спасти!»

Кочующий лицедей

Александр записался в геологоразведочную партию и добрался с ней до Грозного. А там устроился в театр – Театр народной героики и революционной сатиры, совсем новый и новаторский. В нем начинают играть юный Сергей Бондарчук и молодой Махмуд Эсамбаев. Но тут Александр узнал, что в городе Чирчик под Ташкентом режиссер В. Плучек собирает арбузовских студентов, и устремился туда. Этот передвижной театр колесил по фронтам. Был риск, но актеры всегда были сыты, их любили бойцы. Было весело, были хорошие товарищи, был драйв. К тому же пришла любовь. Александр влюбился в красавицу москвичку, актрису Валентину Архангельскую, «комсомольскую богиню», комсорга театра. Саша был ее заместителем.

Поженились они уже в Москве, в 1942 году. А до этого хотели пожениться в Ташкенте. Сели в автобус, поставили в ноги чемоданчик с документами и стали целоваться. Когда опомнились, чемоданчика не оказалось: украли воры. Брак пришлось отложить. Молодожены вернулись в Москву, а в мае 1943-го у них родилась чудесная девочка Александра (Алена).

Через год Валентину позвали в Иркутский драмтеатр на роль примадонны. Она уехала делать карьеру. Александр должен был приехать позже, ему обещали место завлита. Но тут вмешалась Фанни, бабушка. Она не хотела расставаться с сыном и внучкой и заявила, что «нечего моего ребенка по Сибирям таскать». Невестке было объявлено: никакого Иркутска, Kinderи Kuche, пусть работает матерью и женой. Александр уже успел охладеть, он ведь был ужасный бабник и ни одной юбки не пропускал. Валентина решила остаться эмансипе до конца, и они разошлись.

В 1945 году Александр нашел новую любовь, на этот раз и впрямь сокровище. Гениям не нужны эмансипе, им нужны декабристки. И тогда им, гениям, будет хоть какое-то счастье. Звали это счастье Ангелина Шекрот (Прохорова). Она была дочерью бригадного комиссара, училась во ВГИКе, крутила роман с красивым режиссером. А потом выскочила замуж за ординарца собственного отца. Но война сделала ее вдовой. Ангелина, Аня, Нюшка (так звал ее Галич). Она была изысканная, худая, утонченная. Ее называли «Фанера Милосская». Их первая брачная ночь прошла в доме их друга Юрия Нагибина. И спали они в ванной, на сдвинутых гладильных досках. Нюша стала для мужа всем: женой, любовницей, нянькой, секретарем, редактором. К романам Галича относилась иронически. Да, этот самый вариант: «Уложит она, и разбудит, и даст на дорогу вина». «Обнимет на самом краю» – это у них было впереди.

Женившись, Александр решил разжиться хоть каким-то дипломом. И придумал где: в Высшей дипломатической школе! Но тут нашла коса на камень. Секретарша даже документы у него не взяла, нагло заявив, что лиц «его национальности» есть указание не принимать.

Ярмарка тщеславия

Но жизнь хороша была и без диплома: Галич идет в гору. Он оказался модным драматургом, даже конъюнктурщиком. Сначала спектакль «Вас вызывает Таймыр» (1948 год, фильм снят в 1970-м), потом «Под счастливой звездой» (1954), а потом и «Походный марш» (1957). Песня из спектакля «До свиданья, мама, не горюй» стала всесоюзным шлягером. В 1954-м фильм «Верные друзья», снятый по его сценарию, занял седьмое место в прокате. В 1955 году Галича приняли в Союз советских писателей, а в 1958-м – в Союз кинематографистов. Были деньги. Конечно, вся эта мура в театре и кино была ширпотребом. И даже хуже: «Государственный преступник» – это фильм о КГБ, лживый и приторный (1964). Галичу даже обломилась какая-то награда от «органов». «Дайте жалобную книгу» (1964) – это хиханьки-хаханьки. Выделяются только задушевная военная мелодрама «На семи ветрах» (1962) и гениальная, до сих пор непревзойденная экранизация А. Грина «Бегущая по волнам» (1967). Вот здесь можно было остановиться. Деньги, тряпки, кутежи в дорогих ресторанах (Галич пил не как Высоцкий, но хорошие напитки потреблял с радостью), романы, дача от Литфонда в проекции, курорты. Его даже начали пускать погулять за границу. Жить, как все. Лучше, богаче других. Как Галич сам потом напишет: «Но зато ты узнаешь, как сладок грех этой горькой порой седин. И что счастье не в том, что один за всех, а в том, что все – как один! И ты поймешь, что нет над тобой суда, нет проклятия прошлых лет, когда вместе со всеми ты скажешь – да! И вместе со всеми – нет! И ты будешь волков на земле плодить, и учить их вилять хвостом! А то, что придется потом платить, так ведь это ж, пойми, – потом! … И что душа? – Прошлогодний снег! А глядишь – пронесет и так! В наш атомный век, в наш каменный век, на совесть цена пятак!» Это сказал ему черт, инструктор из адского обкома. Но Галич не послушал мудрых партийных советов.

Восстание в московском гетто

Бывает, что восстают и агнцы. И кидаются на волков. У волков от этого может инфаркт приключиться. В советских литературных кругах ходила легенда о пижоне и жуире Галиче, который развлекался себе, фрондировал и фраппировал, не думая, чем это для него кончится. Думал, мол, и рыбку съесть, и в фаэтоне прокатиться. Советским кроликам так было понятнее. Они примеряли ситуацию на себя. А Галич сознательно пошел на грозу. «На воле – снег, на кухне – чад, вся комната в дыму, а в дверь стучат, а в дверь стучат, на этот раз – к нему! … О чем он думает теперь, теперь, потом, всегда, когда стучит ногою в дверь чугунная беда?! … (А в дверь стучат!) В двадцатый век! (Стучат!) Как в темный лес. Ушел однажды человек и навсегда исчез. »

Все, все, все он понимал. К нему в дверь стучали сталинизм и застой, НКВД и КГБ. Он считал, что любая дверь в России, выламываемая их сапогами, открывается к нему. Это была миссия. И клятва. Восстания в гетто Варшавы тоже никто не ожидал. Евреи всюду покорно шли в газовые камеры. И если бы не Мордехай Ангелевич…

Галич поднял личное поэтическое восстание в московском гетто, гетто для мыслящей интеллигенции. Молчать было нельзя: «И не веря ни сердцу, ни разуму, для надежности пряча глаза, сколько раз мы молчали по-разному, но не “против”, конечно, а “за”! Где теперь крикуны и печальники? Отшумели и сгинули смолоду… А молчальники вышли в начальники. Потому что молчание – золото». «…Воткак просто попасть – в палачи: промолчи, промолчи, промолчи!»

А ведь была еще и пьеса, единственная его шекспировская по уровню пьеса «Матросская Тишина». В 1958 году ее репетировали молоденькие студийцы МХАТа, будущий «Современник»: О. Ефремов, О. Табаков, И. Кваша, Е. Евстигнеев. Они хотели этой горькой пьесой о трагедии еврейского народа, как на советской, так и на оккупированной территории, открыть свой театр. Но пьеса не прошла, с треском не прошла. Ее О. Табаков поставил уже в 1988 году.

Петь и писать свои баллады Галич начал в шестидесятые, с 1959-го по 1962-й это казалось еще безобидным вроде А. Райкина. А потом это был уже не бард, не каэспэшник, а вещий Боян. Здесь не могло быть Политехнического, как у Окуджавы, или хотя бы НИИ, как у Высоцкого. Здесь шла чистая «запрещенная реальность», как в романах Головачева. Самиздат. Ему даже для актеров в театре у Плучека, в «бытовке» Театра сатиры, не позволили выступить: Плучеку дали нагоняй из министерства.

Галич сознательно жег мосты – за собой и под собой. Концерты были на частных квартирах. Нюша умоляла не давать записывать, а он давал, и не с пьянки, а сознательно, и песни текли подземной рекой по полузадушенной стране. Вот у него умирает бывший палач из НКВД, начальник лагеря, который мечтает: «Ах ты, море, море, море Черное, не подследственное жаль, не заключенное! На Инту б тебя свел за дело я, ты б из Черного стало Белое!» И вот ему приснилось, что «ребятушки-вохровцы загоняют стихию в барак». А дальше – «И лежал он с блаженной улыбкою, даже скулы улыбка свела… Но, наверно, последней уликою та улыбка для смерти была. И не встал он ни утром, ни к вечеру, коридорный сходил за врачом, коридорная Божию свечечку над счастливым зажгла палачом…»

Один только раз удалось выступить публично, в 1968 году в Новосибирске, в огромном зале Дворца физиков, на фестивале «Бард-68». Зал аплодировал Галичу стоя, ему присудили приз – серебряную копию пера Пушкина. В 1969 году его песни вышли в посевовском сборнике.

А для КГБ не было ничего хуже издания НТС. А тут еще дочка Дмитрия Полянского, члена Политбюро, выходила замуж, и молодежь стала слушать Галича в записях. Полянский – это была шишка. По Галичу: «[А что] у папы у ее топтун под окнами, [а что] у папы у ее дача в Павшине, [а что] у папы холуи с секретаршами, [а что] у папы у ее пайки цековские и по праздникам кино с Целиковскою!» И Полянский случайно вышел к дочкиным гостям и услышал эти песни. И «мясокрутка» завертелась очень быстро. Под Новый, 1971-й, год Галича исключали, как Пастернака, из Союза писателей. Против проголосовали А. Арбузов, В. Катаев, А. Барто и А. Рекемчук. Но председатель грозно заявил, что требуется единогласное решение, и четверка сдалась. В феврале 1972-го его так же дружно исключили из Союза кинематографистов и Литфонда. Печатать и ставить перестали, жить было не на что. На квартирных концертах брали по трешке за вход. А Галич подливал масла в огонь: вошел в сахаровский Комитет прав человека в СССР, подписывал письма протеста. Больное сердце не выдержало: в апреле 1972 года случился третий инфаркт. Поэтому его и не сажали, а выпихивали из страны: в 1972-м погиб в мордовских лагерях от язвы желудка поэт Юрий Галансков. Эффект был ужасающий, Запад стоял на ушах. Галич погиб бы сразу, это было невыгодно. А он ведь даже в котельной заработать не мог и ходил уже почти под конвоем.

Маяковский придумал человека-парохода. Галич был человеком-пулеметом. Добрым, ласковым пулеметом. Улыбчивым волком

И он понял в конце концов, что на свободе сделает больше, что не надо цепляться за родную решетку, как тот же Пастернак. О чем было жалеть? «Мы с каждым мгновеньем бессильней, хоть наша вина не вина, над блочно-панельной Россией, как лагерный номер – луна. Обкомы, горкомы, райкомы, в подтеках снегов и дождей. В их окнах, как бельма трахомы (давно никому не знакомы), безликие лики вождей. В их залах прокуренных – волки пинают людей, как собак. А после те самые волки усядутся в черные “Волги”, закурят вирджинский табак. И дач государственных охра укроет посадских светил, и будет мордастая ВОХРа следить, чтоб никто не следил. И в баньке, протопленной жарко, запляшет косматая чудь… Ужель тебе этого жалко? Ни капли не жалко, ничуть!»

Он уезжал нагло, с вызовом. Отказался снять золотой крестильный крест, якобы «не подлежащий вывозу». Гитару держал, как факел, на вытянутой руке. Сначала была Норвегия, потом Мюнхен, в конце – Париж. На «Свободе» Галич вел свою программу, писал пьесу, мюзикл, прекрасные песни. Жил наконец по-человечески. Три года, с 1974-го по 1977-й. Даже крутил романы. Отчаявшиеся советские мужья приходили жаловаться руководству «Свободы», как в партком.

15 декабря 1977 года (59 лет, куда меньше, чем Пастернаку) его убило током от «Грюндига», долгожданной дорогой игрушки. Никто не хотел верить, Галичу больше подошел бы эшафот. Но В. Войнович и Максимов, да и Нюша тоже видели обожженное током тело сразу после трагедии. А дочь Алена не верит до сих пор. Тем более что через девять лет в дыму пожара задохнулась Нюша.

Чего только не плели в интеллигентской тусовке! КГБ, конечно. Даже ЦРУ обвиняли! Убили, чтобы Галич не вернулся. Запарилось бы ЦРУ с советскими эмигрантами и собственными леваками… Что ж, лучше умереть в Париже, чем в лагере. А посмертную судьбу, свою и нашу, Галич пересказал сам. Итак, 2077 год. «Под утро, когда устанут влюбленность, и грусть, и зависть, и гости опохмелятся и выпьют воды со льдом, скажет хозяйка: – Хотите послушать старую запись? – – И мой глуховатый голос войдет в незнакомый дом. … И гость какой-нибудь скажет: – От шуточек этих зябко, и автор напрасно думает, что сам ему черт не брат! – Ну, что вы, Иван Петрович, – ответит ему хозяйка, – Бояться автору нечего, он умер лет сто назад…»

От беды моей пустяковой. (А. Галич)

От беды моей пустяковой

(Хоть не прошен и не в чести),

Мальчик с дудочкой тростниковой,

Постарайся меня спасти!

Сатанея от мелких каверз,

Пересудов и глупых ссор,

О тебе я не помнил, каюсь,

И не звал тебя до сих пор.

И, как все горожане грешен,

Не искал я твой детский след,

Не умел замечать скворешен

И не помнил, как пахнет свет.

Разливался, пропахший светом,

Голос дудочки в тишине.

Только я позабыл об этом

Навсегда, как казалось мне.

В жизни глупой и бестолковой,

Постоянно сбиваясь с ног,

Пенье дудочки тростниковой

Я сквозь шум различить не смог.

За квадратным столом, по кругу,

В ореоле моей вины,

Все твердили они друг другу,

Что они друг другу верны!

И тогда, как свеча в потемки,

Вдруг из дальних приплыл годов

Звук пленительный и негромкий

Тростниковых твоих ладов.

В жизни прежней и жизни новой

Навсегда, до конца пути,

Мальчик с дудочкой тростниковой, Постарайся меня спасти!

Ответ на пост «Будущий писатель»

Помню, в классе 9-м, когда задавали выучить любую главу из Евгения Онегина, одноклассник (которому учеба в силу ряда причин была полностью чужда, а рус.лит. а особенности), вызванный к доске говорит: я выучил главу 9-ю. Учительница, ещё не догоняя, в чем подвох, но уже немного напрягшись (т.к. ученик, по идее, просто должен быть сказать, что ничего не выучил), отвечает: читай. Ученик: точка, точка, точка, точка, точка. точка, новая строка, точка, точка, точка. Классу, в отличие от учительницы, понравилось, но в дневнике у пацана появился очередной «кол».

Стихи

Я прекрасна

Если день с утра паршивый,

И холодный, и дождливый,

И не хочется ни пива, ни партейки в домино,

Чтоб на сердце стало ясно,

Повторяй припев потрясный:

День говно, а я прекрасна,

Я прекрасна, день — говно!

Если завтра не суббота,

Если завтра ждёт работа,

Если мучает икота, зуб болит уже давно,

Чтобы жизнь не стала пресной,

Повторяй припев чудесный:

Жизнь говно, а я прелестна,

Я прелестна, жизнь — говно!

Если мир вокруг ужасный,

Мир опасный, мир несчастный,

Мир зубастый и блохастый,

Словно бешеный енот,

Победить его несложно,

Подпевай, насколько можно:

Мир говно, а я роскошна,

Я роскошна, мир — говно!

Если на исходе силы,

Если отовсюду вилы,

Если хочется текилы и французского кино,

Устранит все неполадки

Наша песенка на святки:

Всё говно, а я в порядке,

Я в порядке, всё — говно!

Литературные мистификации. Как Брюсов придумал двух поэтесс

В истории отечественной литературы Серебряного века есть много любопытных эпизодов, которые не вошли в школьные учебники. Всего ведь не расскажешь — надо многотомные сочинения писать, чтобы все эти факты и фактики уместить.

Иногда случайно обнаруживаешь какой-нибудь малоизвестный эпизод в биографии великих и очень хочется поделиться с читателями. Например, знали ли вы, что знаменитый русский поэт-символист Валерий Брюсов однажды решил притвориться сразу двумя поэтессами?

В общем, на рубеже 1910-х годов ему захотелось поиграть. Провести этакий литературный эксперимент по мотивам недавно прогремевшей на всю литературную Россию истории с выдуманной поэтессой Черубиной де Габриак.

Брюсов решил взять количеством. Вместо одной загадочной и талантливой незнакомки у него будет сразу две. Каждой он придумал звучное имя — Мария Райская и Ира Ялтинская. Осталось написать за них стихи, сочинить им биографию и ввести в отечественную литературу.

Особенно драматичным получился образ Марии Райской. Якобы Брюсов встретил в 1899 году 21-летнюю девушку, прочел ее стихи и сразу понял, что перед ним одаренная поэтесса. Однако в 1907 году Райская умерла в одесской больнице, и вот теперь Брюсов наконец решился воздать ей должное — опубликовать ее стихи. Трогательно?

Биографию Иры Ялтинской он не продумывал так серьезно. Зато у ее сборника уже даже появилось название: «Крестный Путь. Стихи за двадцать лет. 1893–1913 г.». Книга стихов должна была сопровождаться автобиографией.

Но обе девушки так и остались только проектом. В конце концов, Брюсов решил слепить из них одну, убрав все фамилии и биографические сведения. Осталось только имя — Нелли.

В 1913 году сборник «Стихи Нелли», подготовленный Брюсовым, увидел свет в издательстве «Скорпион» и поверг отечественных поэтов в недоумение. Подписи у них не было. Зато сборнику предшествовал сонет Брюсова в формате посвящения. В книге было 28 стихотворений — предельно изысканных и куртуазных:

Из-под шляпы чёрно-бархатной,

Вижу перлы, вижу яхонты.

Многие купились. Владислав Ходасевич написал рецензию на сборник:

«Имя Нелли и то, что стихи написаны от женского лица, позволяют нам считать неизвестного автора женщиной. Тем более удивительна в творчестве совершенно мужская законченность формы и, мы бы сказали, — твердость, устойчивость образов. Ведь читатель, конечно, согласится с нами, что стихи женщин, обладая порою совершенно особенной, им только свойственной прелестью, в то же время неизменно уступают стихам мужским в строгости формы и силе выражения».

Но вот Сергей Городецкий, например, не обманулся и напечатал статью, в которой недвусмысленно заявил, что автор этих строк — сам Брюсов. В ответ на это лидер русского символизма прислал в редакцию письмо с опровержением:

«Считаю совершенно необходимым заявить, что псевдоним Нелли принадлежит не мне, но лицу, не желающему пока называть свое имя в печати».

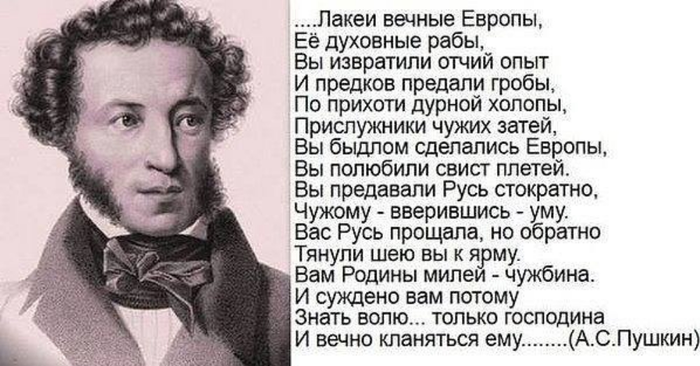

Правда ли, что Пушкин – автор стихотворения «Лакеи вечные Европы…»?

В последние годы по соцсетям гуляет стихотворение, в котором критикуется низкопоклонство перед Западом. Его автором часто называют Александра Сергеевича Пушкина. Мы проверили, правда ли это.

Контекст. Особую популярность эти стихи со ссылкой на Пушкина получили в 2014 году после событий в Украине — тогда многие адресовали их участникам Евромайдана. К примеру, одна из публикаций произведения в Facebook породила почти 800 репостов. Ходило стихотворение и в «Живом журнале». В августе того же года в своей статье для РИА «Новости» эти строчки приписал Пушкину политолог Юрий Городненко. В 2021 году текст стихотворения с подписью «А. С. Пушкин» появился на ограде возле Дома профсоюзов в Одессе.

Найти подобные строчки у Пушкина не получится — ни в канонических произведениях, ни в черновиках, ни в письмах. Одно из самых ранних сохранившихся упоминаний стихотворения в Рунете встречается в одном из блогов на портале газеты «Завтра» от 4 октября 2005 года, где произведение приписано некоей Елене Лаврентьевой из города Донецка. У Лаврентьевой есть своя страничка на сайте «Стихи.ру», из которой можно узнать, что она — член Союза писателей СССР с 1971 года. Искомое стихотворение, если верить поэтессе, написано 23 октября 2003 года и вошло в её печатный сборник 2006 года. В ряде публикаций уточняется, что произведение (посвящённое, как указано, «галицкой элите») было написано к первому Майдану, но тогда выходит, что некорректно указана дата его создания, ведь «оранжевая революция» произошла в 2004 году.

Таким образом, приписываемое Пушкину стихотворение о «лакеях Европы» на деле принадлежит поэтессе из Донецка и появилось в первой половине нулевых. Это далеко не первый случай, когда наследие великого поэта пытаются «обогатить» подобным способом. Так, в 2020 году Рунет облетело его фейковое стихотворение про карантин.

Ещё нас можно читать в Телеграме, в Фейсбуке и в Вконтакте. Традиционно уточняю, что в сообществах отсутствуют спам, реклама и пропаганда чего-либо (за исключением здравого смысла), а в день обычно публикуем не больше двух постов.