кто придумал яйца фаберже

Почему Карл Фаберже начал делать яйца?

Приблизительное время чтения: 2 мин.

Российский ювелир Карл Фаберже прежде всего известен пасхальными яйцами, которые ценят коллекционеры по всему миру. Но почему именно яйца? Это не самая очевидная форма для ювелирного изделия.

Дарить яйца на праздник Пасхи — древняя православная традиция, которую особо любят в России. По преданию, одна из жен-мироносиц, Мария Магдалина, после вознесения Христа отправилась с проповедью о Спасителе в Рим. Там она поздравила императора Тиберия словами «Христос Воскресе!», подарив ему куриное яйцо. Император не поверил словам женщины и ответил, что мертвый не может ожить, так же как и это белое яйцо не может покраснеть. Внезапно подаренное яйцо стало красным, а Тиберий убедился в истинность слов Марии.

Все началось в 1885 году, когда император Александр III заказал у петербургского ювелира Карла Густавовича Фаберже первое яйцо для своей супруги Марии Федоровны как подарок на Пасху. Император познакомился с Карлом Фаберже на выставке в Москве, где высоко оценил работы его мастерской.

Первое ювелирное яйцо, которое изготовила фирма Фаберже, — «Курочка». Название оно получило из-за сюрприза, который находился внутри — маленькой фигурки курицы из цветного золота. Подарок настолько понравился Марии Федоровне, что император стал заказывать яйца на каждую Пасху, а Карл Фаберже получил должность придворного ювелира. Требование к изделиям было всего одно: внутри яйца обязательно должен был быть сюрприз. Следующий император, Николай II, сохранил эту традицию и заказывал у ювелира сразу два яйца: для овдовевшей матери Марии Федоровны и своей супруги, Александры Федоровне.

Бесценные яйца. Как русский немец Карл Фаберже прославил свой ювелирный бренд на весь мир

О Карле Фаберже часто говорят как об основателе одноимённого ювелирного дома. Однако основал компанию «Фаберже» вовсе не он, а его отец — Петер Густав Фаберже, выходец из балтийских немцев и французских гугенотов. Предки Карла изначально носили другую фамилию — Фаври, но в процессе переездов из страны в страну она изменилась сначала на Фабри, затем на Фабрьер и в конечном счёте на Фаберже.

Своё ювелирное дело Фаберже-старший открыл в 1842 году в Петербурге, куда в 1830-х переехал из Эстонии с женой Шарлоттой Юнгштедт. Звание ювелирного мастера он получил годом ранее, завершив обучение у известного в ту пору изготовителя золотых шкатулок Андреаса Фердинанда Шпигеля. Первый магазин Фаберже располагался на Большой Морской улице.

Первый сын и наследник — Карл — появился в семье в 1846 году. Начальное образование мальчик получил в петербургской гимназии Святой Анны, где учились представители низших сословий дворянства. В 1860 году Густав Фаберже оставил своё дело в руках управляющих и уехал вместе с семьёй в Дрезден, где молодой Карл продолжил обучение.

Его отец понимал, что его преемник должен получить соответствующую подготовку. Поэтому, как было принято в те времена, окончив среднюю школу, Карл отправился в длительное путешествие по Европе — продолжать обучение и расширять кругозор. В 18 лет Фаберже повидал множество известных ювелиров Франции, Германии, Англии, посетил галереи и лучшие музеи Европы, где почерпнул множество идей для своей будущей работы.

За Карлом Фаберже в молодые годы закрепилась слава не столько ювелира, сколько учёного. Вернувшись в Петербург в 1864 году, он занимался исследовательской и реставрационной работой. В частности, с 1867 года юноша изучал и восстанавливал ювелирные произведения разных эпох из собрания Императорского Эрмитажа. Тем временем стареющий Густав окончательно удалился от дел и обосновался в Дрездене, передав управление фирмой, где числилось около 100 мастеров со всей Европы, управляющему Зайончковскому. Но уже в 1872 году Карл Фаберже вступил в должность главы семейного дела и взял бизнес в свои руки.

Расцвет дома Фаберже

Занимаясь ювелирным магазином и мастерской, Карл не прекратил оказывать услуги Эрмитажу. В хранилищах музея Фаберже порой находил образчики ювелирного искусства прошлых эпох, у которых было чему поучиться. Одним из них стали золотые украшения четвёртого века до нашей эры, найденные на раскопках в Керчи. Для ювелиров тогда было загадкой, как скифские умельцы смогли припаять к украшениям тонкую золотую нить и едва заметную мелкую зернь, не залив припоем весь декор.

Карл Фаберже совместно со своим братом Агафоном сумели разгадать эту технику и воспроизвести украшения древних мастеров с высокой точностью. На Всероссийской художественно-промышленной выставке 1882 года император Александр III обратил внимание на представленную домом Фаберже экспозицию копий скифского клада и признался, что не может отличить его творение от оригинала.

Эта выставка не только принесла до этого просто успешному ювелирному дому золотую медаль и известность, но и положила начало покровительству от царской семьи Романовых. Карл получил звание «ювелира Его Императорского Величества и ювелира Императорского Эрмитажа», что обеспечило ему поток заказов от российской знати и императорского дома и славу по всей Европе. Многие родственники Александра III в Великобритании, Дании, Греции и Болгарии получали изделия Фаберже в подарок.

Но история настоящего триумфа бизнеса Карла началась весной 1885 года. Тогда Россия готовилась к Пасхе — и кое-кому пришла в голову мысль отметить праздник совершенно особенным украшением.

Непростые яйца

Считается, что первое пасхальное яйцо заказал Александр III в подарок своей супруге, императрице Марии Фёдоровне. Однако, по другой версии, идея яйца изначально пришла к одному из работавших на Фаберже мастеров, Михаилу Перхину. Идея была не нова — похожие сувениры находились в датской королевской сокровищнице. Яйцо должно было стать вольной интерпретацией изделия начала XVIII века, которое должно было быть хорошо знакомым императрице (по происхождению датской принцессе).

Когда император узнал о новой поделке любимого ювелирного дома, оно уже было готово и даже выставлено на продажу. За выглядящее тогда довольно простым яйцо, покрытое белой эмалью, Фаберже запросил 4151 рубль. Сумма по тем временам солидная — примерно столько стоила квартира в Петербурге. Внутри яйца, получившего название «Курочка», находился «желток» из чистого золота, внутри которого был спрятан сюрприз — золотая курочка и в ней рубиновая корона.

Александр III велел немедленно купить пасхальную безделицу в подарок императрице. Карлу Фаберже присвоили статус Поставщика Высочайшего Двора. Это позволяло ювелирному дому ставить российский герб (двуглавого орла) на свои изделия и вывески.

Дарить пасхальные сувениры в виде драгоценных яиц Фаберже с сюрпризом внутри на долгие годы стало традицией в царской семье. Каждый год ювелирный дом удивлял императора всё более искусной работой. После смерти императора Александра поток заказов не иссяк: его наследник, Николай II, продолжил заказывать у Карла теперь уже два подарка — для жены и матери.

За 30 лет Карл Фаберже и его мастера создали для царской семьи свыше 50 подарочных яиц. Кроме них известно только о пятнадцати яйцах, созданных по частному заказу. Не менее семи яиц изготовили для богатой купчихи Базановой и по одному-два — для княгини Юсуповой, герцогини Мальборо, племянника Альфреда Нобеля (изобретателя и филантропа, учредившего Нобелевскую премию) и одного из Ротшильдов. Эти яйца чаще всего не попадали в отчётность, так что подлинное их количество до сих пор остаётся загадкой.

Слава и потрясения

Изделия русского ювелира поражали современников неординарными решениями. Карл Фаберже не боялся экспериментов и часто работал с материалами, считавшимися «неювелирными»: деревом, костью, полудрагоценными камнями, смело сочетая их с золотом и бриллиантами. Его работа была настолько филигранной, что удивляла самых требовательных заказчиков.

Печальная история Карла Фаберже и самых дорогих в мире пасхальных яиц

Главный ювелир императорского дворца считал себя бездарностью

Карл Фаберже родился в 1846 году в Санкт-Петербурге в семье немца и датчанки. У отца была своя ювелирная мастерская, и по традиции тех лет сын должен был в итоге перенять его дела. Когда Карлу было 26 лет, он не только продолжил начатое отцом, но и превратил его ювелирную компанию в одну из самых известных в мире.

Карл любил старину и ездил по миру в поисках ранее неизвестных ювелирных техник (и таки воскресил позже моду на эмаль). Получивший престижное образование в Европе, на родине Фаберже бесплатно работал реставратором в Императорском Эрмитаже, чтобы познакомиться с русской стариной. О его личной жизни известно только то, что в это время он женился и обзавелся тремя сыновьями, но на этом подробности заканчиваются.

Однажды работу его ювелирного дома увидел на выставке император Александр III. Он был потрясен и решил заказать у ювелира пасхальный подарок жене Марии Федоровне. Так в 1885 году появилось первое драгоценное яйцо из коллекции, покрытое белой эмалью, внутри которого находились желток и курочка из золота, а в птице — ювелирные украшения. Это была не оригинальная идея: она основывалась на задумке самого царя, который хотел угодить жене и сделать подарок, напоминающий ей о родине (такое же яйцо хранилось в музее в Дании). Мария Федоровна была в таком восторге, что император решил сделать это традицией, а Фаберже — назначить ювелиром дворца.

Традицию продолжил его сын Николай II, который каждую Пасху дарил два яйца: своей овдовевшей матери и жене Александре Федоровне. Как будет выглядеть яйцо, заказчик никогда не знал: это оставляли на усмотрение ювелиров. На создание одного яйца в среднем уходил год.

При этом мсье Фаберже своими руками знаменитые на весь мир произведения искусства не создавал: на него трудился штат именитых мастеров. Он только рисовал эскизы и руководил работой, считая себя бездарным ювелиром. Когда однажды его спросили, как научиться ювелирному делу, он в шутку ответил: «Без битья мастерству не научиться. Меня не били — вот ничего и не вышло».

Революция, насильственная приватизация, побег и депрессия

За последующие 32 года ювелирный дом создал еще как минимум 71 яйцо по принципу матрешки (внутри непременно был какой-то сюрприз). Десяток яиц мастерской Фаберже сделали по заказу царя Александра, еще 40 — для семьи его сына.

Так как все представители русской знати в те годы были знакомы между собой, вести о мастерстве Фаберже распространялись со скоростью звука. Каждая богатая семья непременно хотела себе драгоценности от Фаберже. Заказы множились, а с ним ширился и бизнес — компания переехала в специально отстроенное здание на Большой Морской, 24, чтобы там поместилось 500 мастеров и художников. Впоследствии открылись также офисы в Лондоне и Киеве.

А затем начался кризис, и спрос на драгоценности упал. Дом Фаберже не растерялся и стал выпускать медную посуду.

В 1917 году случилась Октябрьская революция, перечеркнувшая все амбициозные планы ювелира. Пришедшие к власти большевики признали все мастерские и магазины Фаберже государственной собственностью (кое-что из драгоценностей его сын успел вывезти из страны). Часть находившихся там произведений прибрали к рукам, еще часть продали за бесценок через «Антиквариат». Потом был голод, и некоторые драгоценности перепродавались не один десяток раз, так что установить местоположение многих из них едва ли возможно.

Богач Фаберже стал классовым врагом и почти год скрывался от советской власти. Только в сентябре 1918-го ему удалось вместе с матерью нелегально выбраться из родного города под видом курьера иностранного посольства и уехать в Финляндию. За следующие два года ювелир исколесил десяток стран и городов, пока на старости лет окончательно не осел с семьей в Швейцарии. Все случившееся было для Карла слишком тяжелым потрясением. Два года после побега он находился в депрессии и умер от проблем с сердцем осенью 1920-го.

Впрочем, не умерло его имя. Сын Евгений решил возродить дело отца и открыл ювелирный дом Фаберже в Париже — сейчас там работает его правнучка. Чтобы купить драгоценность от Фаберже, необязательно продавать почку или быть императором: цены там бывают даже ниже, чем у заклятого конкурента на протяжении более чем сотни лет — Картье.

В России тоже помнят о мастере и в 2013 году даже открыли музей его имени, в коллекции которого представлено девять императорских пасхальных яиц, которые удалось выкупить из разных коллекций по всему миру.

Как появилось самое дорогое пасхальное яйцо Фаберже, и кто его забытая создательница

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

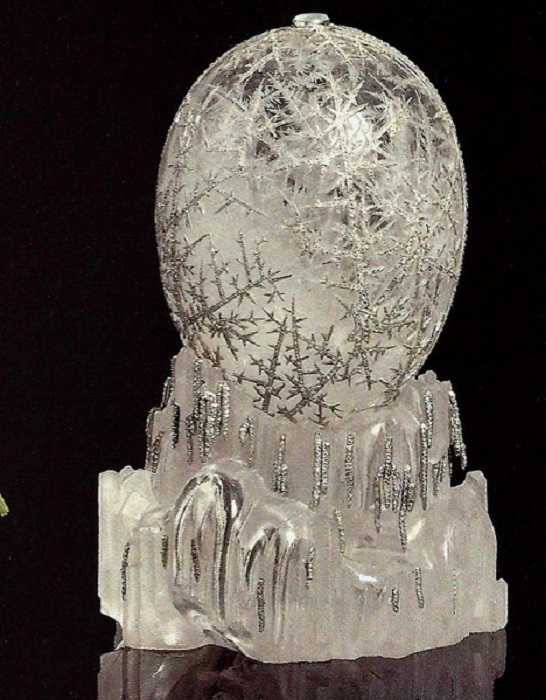

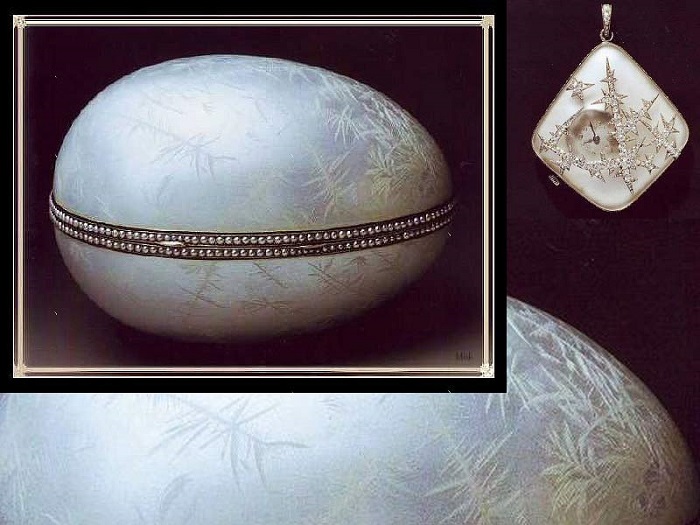

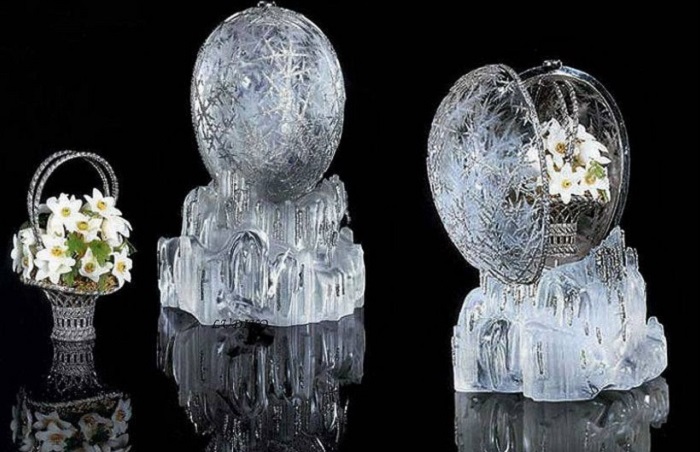

Это яйцо совершенно уникально. Его скорлупа выточена из очень хрупкого материала – прозрачного горного хрусталя. А инкрустирована она мелкими бриллиантами (около 1300 штук), рисунок из которых имитирует морозный узор. Основание яйца также выполнено из горного хрусталя, и напоминает кусок тающего льда, по которому стекают «ручьи» из платины и алмазов.

Корзиночка сделана из платины и украшена алмазами розового цвета. Подснежники же вырезаны из белого кварца, а их листья – из нефрита и зеленого кварца. Это яйцо обошлось Николаю II в 24 600 рублей.

О знаменитых драгоценных яйцах Фаберже слышали, конечно же, все. Но мастер не создавал их собственноручно. Над этими шедеврами, прославляя тем самым фирму и имя самого Фаберже, трудилось немало волшебников-ювелиров, о которых, к сожалению, известно совсем немного.

Кто же является автором знаменитого «Зимнего яйца»?

Дизайнер Альма Пиль

Родилась Альма в 1888 году в Москве в семье потомственных ювелиров, перебравшихся в Россию из Финляндии. Ее отец руководил московским филиалом мастерских фирмы Фаберже, а дед, ювелир Август-Вильгельм Хольмстрём, владел мастерской в Петербурге. Так что стать ювелиром Альме было предначертано судьбой.

После того, как Альма проработала некоторое время рисовальщицей в ювелирной мастерской своего дяди, Альберта Хольмстрёма, она была принята на работу в фирму Фаберже, в 1909 году. Надо сказать, что это был уникальный случай. Художница-самоучка, Альма Пиль была первой и единственной женщиной-дизайнером, работавшей у Фаберже.

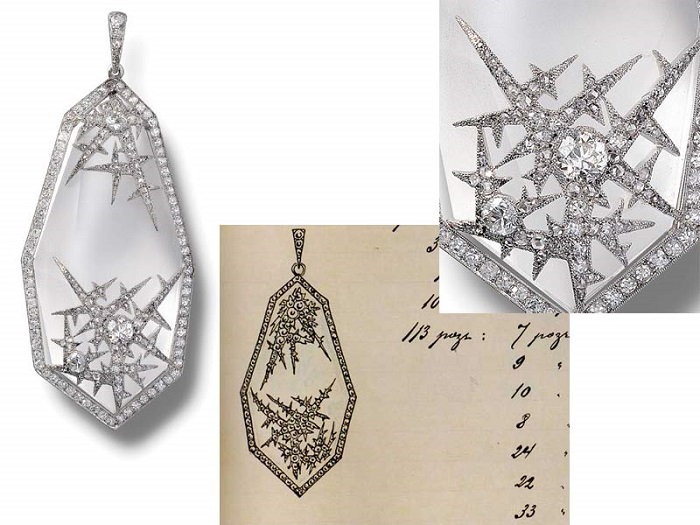

А уже в начале 1910-х годов наступил ее звездный час. Фирма Фаберже получила срочный заказ от известного нефтяного магната Эммануила Нобеля, приходившегося племянником не менее знаменитому Альфреду Нобелю. Нужно было изготовить для подарков сорок брошей, элегантных и, непременно, оригинальных.

Альма разработала необычный «морозный» узор из нетающего снега и льда, редчайший узор, ранее никогда не использовавшийся в ювелирном деле. Это были снежинки из платины, украшенные мерцающими бриллиантами. Каждая брошь имела свой оригинальный рисунок.

С тех пор имя Альмы стало самым тесным образом связано с зимой, со льдом и снежинками. В 1912 году она использовала свой любимый «морозный узор» в виде «инея» из платины с бриллиантами при создании пасхального яйца для Нобеля. В качестве сюрприза в этом «ледяном» яйце были спрятаны часики-кулон.

Еще один шедевр, ставший всемирно известным, Альма создала в 1914 году.

Революция 1917 года оборвала блестящую карьеру Альмы, и имя ее на долгие годы оказалось забытым. В 1921 году вместе с мужем она эмигрировала в Финлядию, где работала учителем рисования.

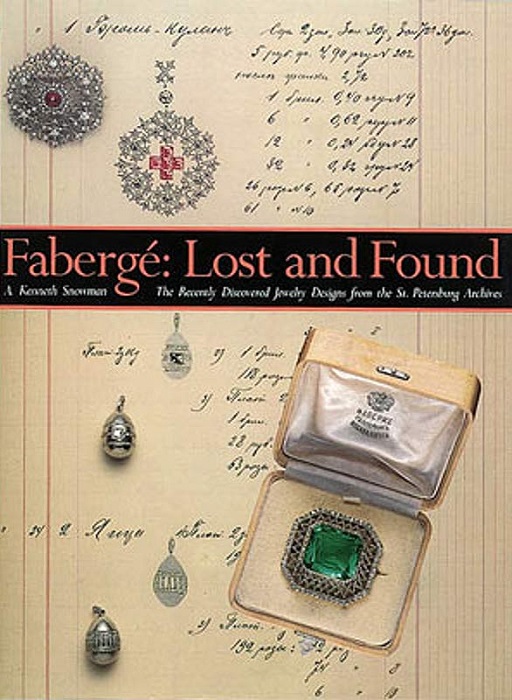

Вспомнили о знаменитом дизайнере Альме Пиль лишь после смерти, когда были случайно найдены ее альбомы с чудесными эскизами ювелирных изделий.

По следам «Зимнего яйца»

После революции драгоценные изделия императорской семьи были конфискованы большевиками, многое из этого « буржуазного барахла » было распродано. Не миновала эта участь и шедевры Фаберже.

В 1927 году «Зимнее яйцо» вывез из России английский торговец Эммануэль Сноумен (интересно, что его фамилия под стать купленному шедевру – переводится как «снежный человек»). Купил он его за 500 фунтов стерлингов.

В 1949 году владельцем ювелирного шедевра стал Брайен Ледбрук, который в 1975 году умер, а «Зимнее яйцо» таинственным образом исчезло.

Долгие годы о нем не было никаких сведений. Но каким-то счастливым образом яйцо все же нашлось – оказывается, хранилось оно в одном из сейфов Лондонского банка. И случилось это в 1994 году.

Когда осенью этого же года «Зимнее яйцо» было выставлено на торгах аукциона «Кристис», это была настоящая сенсация. Взглянуть на шедевр, долгое время считавшийся утраченным, в Женеву съехались заинтересованные лица со всего мира. Когда сокровище внесли в зал перед началом торгов, все присутствующие в зале люди встали.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

«Дорого яичко ко Христову дню» — знаменитые императорские яйца Фаберже

Советские магазины не отличались особым разнообразием. Список тех ингридиентов, которые были насущно необходимы для превращения детских фантазий в реальность и которые можно было просто КУПИТЬ, легко умещался на листочке из блокнота. Всё остальное приходилось изобретать, следуя за мудрым Филеасом Фоггом: «Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое!» Это обстоятельство меня совершенно не обескураживало, тем более, что родители и бабушки щедро делились секретами о том, как сделать классную ВЕЩЬ практически из ничего, пустив в ход подручные средства. Обрезки ткани, флакончики от старой маминой помады, фольга от шоколадки, деревянные катушки от ниток, жёлуди, битые ёлочные игрушки, старые пуговицы — всё имело свою ценность и, благодаря воображению, обретало второе рождение и новые смыслы и предназначения.

Последней каплей, окончательно убедившей меня в том, что в основе мира лежит непреложный закон о «нужности всего и вся», стала, не поверите — шелуха от лука. А было это так: как-то раз мама сказала, что мы будем красить яйца, «сняла шкурку» с нескольких луковиц и бросила добытое в кастрюлю. И, о чудо, луковая одёжка, которая обычно отправлялась прямиком в помойное ведро, оказалась не бесполезным мусором, а волшебным алхимическим веществом. Через некоторое время вода в кастрюле стала густым отваром насыщенного красно-коричневого цвета, превратившим обычные куриные яйца в сокровища пещеры Аладдина, в Lapis philosophorum. Это было настоящее чудо!

Хотя мои родители были агностиками, пасхальные застольные обычаи в нашей семье соблюдались. Поэтому каждую весну мы выходили на охоту за белыми яйцами (кто застал то время, тот поймёт :), а затем несколько вечеров подряд посвящались священнодействию — яйцеукрашению, дабы было чем обменяться с друзьями и родственниками в пасхальное воскресенье.Традиция, однако!

Я думаю, что знаменитый Карл Фаберже, а речь сегодня пойдёт именно о нём, в детстве тоже обожал раскрашивать яйца, иначе откуда у него такая страсть к изготовлению пасхальных яиц! Позволю себе такую маленькую, безобидную фантазию о знаменитом ювелире, ведь думать, что причиной всему была обычная конъюнктура рынка, скучно!

Началась история пасхальных яиц Фаберже с того, что русский Император Александр III решил подарить своей супруге Марие Федоровне яйцо, не уступающее по красоте и тонкости работы тому, что хранилось во дворце её родителя, короля Дании. И вот в 1855 году ювелирному дому Фаберже была заказана изысканнейшая вещица — белое яйцо, покрытое эмалью, размером 6,5 х 3,5 см, внутри которого должен был находиться золотой желток, прячущий золотую курочку, которая, в свою очередь, хранила малюсенькую корону из рубина с рубиновой же подвеской. Фаберже не ударил в грязь лицом и подарок пришёлся августейшей супруге настолько по душе, что она даровала мастеру титул ювелира царского двора и гарантировала ему пожизненные заказы.

С тех пор Александр III на каждую Пасху преподносил своей супруге новое драгоценное яйцо, однако теперь эскизы будущего подарка мастер разрабатывал сам и они держались в тайне, что привносило дополнительную интригу и подогревало интерес всего двора. Фаберже был волен делать что угодно при соблюдении трёх условий: форма — яйцо, содержание — из жизни царской семьи, креативность — не допускать самоповторов. После смерти Александра III традицию продолжил его сын Николай II, заказывавший у Фаберже подарки и для матери, и для супруги. Сегодня известно о 52 яйцах, изготовленных мастером для семьи императора и о 19, выполненных по заказам частных лиц. Каждое императорское яйцо Фаберже — со свои характером и своей судьбой.

1. Самой знаменитой «яичной» работой Фаберже считается яйцо «Коронационное», прячущее внутри точную копию кареты Николая II, выполненную из золота.

2. Самая необычная работа — яйцо, содержащее модель Транссибирского экспресса. Крошечный локомотив везёт пять золотых вагончиков, поезд можно привести в движение с помощью маленького золотого ключика. И это не всё! Вагонные окна выполнены из горного хрусталя и на них выгравированы надписи «прямое сибирское сообщение», «для дам», «для курящих», «для некурящих», «церковь». Уму непостижимо, какая тонкая работа!

5. Самое счастливое императорское яйцо Фаберже — то единственное, которое смогло остаться со своей законной владелицей, императрицей Марией Фёдоровной, и покинуло революционную Россию. Это яйцо называется «Георгиевское», оно было выполнено в 1915 году и названо так в честь получения Николаем II Ордена Святого Георгия.

6. Самое везучее императорское яйцо — яйцо «Павлин». Этой восхитительной малютке удалось уцелеть во время послереволюционного разгула, несмотря на то, что её уже занесли в список вещей, подлежащих переплавке в золотые слитки. Бог знает, что было причиной этой случайности — некомпетентность какого-нибудь большевицкого «товарища из народа» или наоборот, желание оставшегося на службе интеллигента спасти такую красоту, так или иначе, она попала в список малоценных вещей и благополучно дожила до наших дней. Внутри этого хрустального яйца спрятан механический павлин, расписанный эмалями. Птичка непростая — стоит снять её с золотой ветки, как она расправляет свой великолепный хвост и даже делает несколько шажков перед поражённым зрителем

7. Самая «современная», иными словами идущая в ногу со временем, работа Фаберже — «Военное стальное» яйцо. История его создания такова: во время первой мировой многие мастера ювелирной фирмы Фаберже ушли на фронт, страна оказалась в тяжёлом военном положении и Николай II подарил жене яйцо минималистское с точки зрения использованных материалов и выполненное в духе военного времени.

Ему легко составит конкуренцию яйцо из карельской берёзы, изготовленное в 1917 для Марии Федоровны.

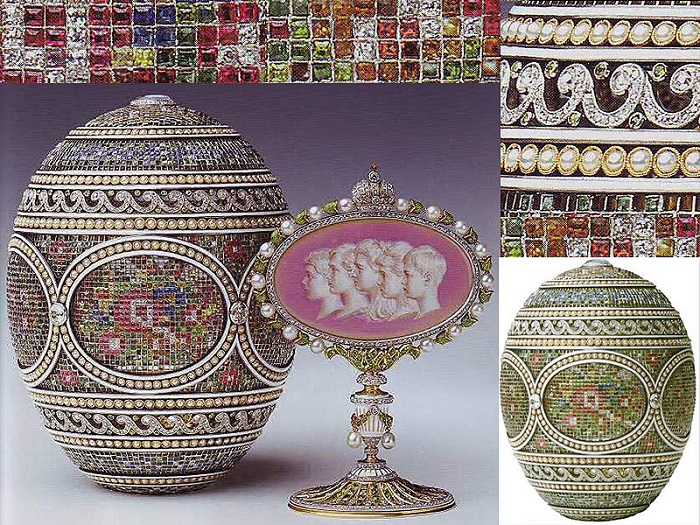

9. Самое «знатное» яйцо Фаберже — это звание по праву принадлежит трём вещицам, ведь они не только были изготовлены в подарок августейшей особе, но и в настоящее время находятся во владении монархической династии. Императорскими пасхальными яйцами «Колоннада», «Корзина цветов» и «Мозаика» имеет честь любоваться британская королевская семья.

10. Самое большое императорское яйцо Фаберже называется «Московский Кремль» и изготовлено в подарок на Пасху 1903 года. Внутри яйца часы и музыкальная шкатулка, а декор навеян архитектурой Успенского собора. Работа очень тонкая — через одно из окошек можно разглядеть внутреннее убранство храма.

Ну, и напоследок, ещё несколько ювелирных шедевров, выполненных Фаберже для императорской семьи:

Херувим и колесница, Датские дворцы, Память Азова, 12 монограмм, Пеликан, Ландыши, Букет Лилий, Клевер.