Что такое художественный образ в искусстве

художественный образ

в изобразительном искусстве, форма воспроизведения, осмысления и переживания явлений жизни путём создания эстетически воздействующих объектов (картин, скульптур и т. д.). Искусство, как и наука, познаёт окружающий мир. Однако, в отличие от учёного, стремящегося открыть и исследовать объективные законы природы и общества, не зависящие от его воли, художник, воспроизводя формы и явления видимого мира, выражает прежде всего своё мироощущение, переживания и душевное состояние. Художественный образ – это сложный сплав профессионального мастерства и творческого вдохновения, фантазии мастера, его мыслей и чувств. Зритель ощущает в художественном произведении чувство радости или одиночества, отчаяния или гнева. Изображение природы в пейзаже всегда очеловечено, несёт на себе отпечаток личности живописца.

В. И. Суриков. «Автопортрет на фоне картины “Покорение Сибири Ермаком”». 1894 г. Частное собрание

В. Э. Борисов-Мусатов. «Портрет дамы». Акварель, пастель. 1902 г. Государственная Третьяковская галерея. Москва

В художественном произведении, в отличие от научного сочинения, всегда остаётся что-то неразгаданное. Каждая эпоха и каждый человек видит в образе, созданном художником, что-то своё. Процесс восприятия произведения становится процессом сотворчества.

Источником создания художественных образов для многих мастеров становится непосредственное обращение к окружающему миру (пейзаж, натюрморт, бытовая живопись). Другие художники воссоздают события прошлого (историческая живопись). Глубокое изучение исторического материала дополняется творческим прозрением в картинах Н. Н. Ге, В. И. Сурикова, переносящих нас в другие эпохи. Искусство способно воссоздать посредством художественного образа даже то, что не существует в видимом пространстве, донести до зрителя мечты, фантазии, чаяния мастера, воплотить в зримых образах сказку (В. М. Васнецов, М. А. Врубель) и высшую реальность Божественного мира (древнерусские иконы, библейские эскизы А. А. Иванова).

Полезное

Смотреть что такое «художественный образ» в других словарях:

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ — ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ, форма художественного мышления. Образ включает: материал действительности, переработанный творческой фантазией художника, его отношение к изображенному, богатство личности творца. Гегель (см. ГЕГЕЛЬ Георг Вильгельм Фридрих)… … Энциклопедический словарь

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ — всеобщая категория художеств. творчества, средство и форма освоения жизни искусством. Под образом нередко понимается элемент или часть произв., обладающие как бы еамостоят. существованием и значением (напр., в литературе образ персонажа,… … Философская энциклопедия

Художественный образ — форма отражения (воспроизведения) объективной действительности в искусстве с позиций определенного эстетического идеала. Воплощение художественного образа в разных произведениях искусства осуществляется с помощью разных средств и материалов… … Энциклопедия культурологии

Художественный образ — Для термина «Образ» см. другие значения. Художественный образ всеобщая категория художественного творчества, форма истолкования и освоения мира с позиции определенного эстетического идеала путем создания эстетически воздействующих объектов … Википедия

художественный образ — способ и форма освоения действительности в искусстве, характеризующиеся нераздельным единством чувственных и смысловых моментов. Это конкретная и вместе с тем обобщенная картина жизни (или фрагмент такой картины), созданная при помощи творческой… … Терминологический словарь-тезаурус по литературоведению

художественный образ — ▲ образ ↑ (быть) в, произведение искусства герой литературный образ. тип (положительный #). фигура. действующие лица. ▼ литературный тип, сказочный персонаж … Идеографический словарь русского языка

Художественный образ — всеобщая категория художественного творчества: присущая искусству (См. Искусство) форма воспроизведения, истолкования и освоения жизни путём создания эстетически воздействующих объектов. Под образом нередко понимается элемент или часть… … Большая советская энциклопедия

Профессиональное общение в системе «Человек-Художественный образ» — Картина мира у представителей этой сферы деятельности связана с выделением красивого прекрасного и привнесением в нее красоты, удобства, эстетического наслаждения (напр., планету Земля можно представить «голубой», «маленькой», «беззащитной» и… … Психология общения. Энциклопедический словарь

Образ — 1. Постановка вопроса. 2. О. как явление классовой идеологии. 3. Индивидуализация действительности в О.. 4. Типизация действительности в О. 5. Художественный вымысел в О. 6. О. и образность; система О. 7. Содержательность О. 8. Общественная… … Литературная энциклопедия

ОБРАЗ — в философии, результат отражения объекта в сознании человека. На чувств. ступени познания образами являются ощущения, восприятия и представления, на уровне мышления понятия, суждения и умозаключения. О. объективен по своему источнику… … Философская энциклопедия

Художественный образ

Художественный образ — всеобщая категория художественного творчества, форма истолкования и освоения мира с позиции определенного эстетического идеала путем создания эстетически воздействующих объектов. Художественным образом также называют любое явление, творчески воссозданное в художественном произведении. Художественный образ — это образ от искусства, который создается автором художественного произведения с целью наиболее полно раскрыть описываемое явление действительности. Художественный образ создаётся автором для максимально полного освоения художественного мира произведения. В первую очередь через художественный образ читатель раскрывает картину мира, сюжетно-фабульные ходы и особенности психологизма в произведении.

Художественный образ диалектичен: он объединяет живое созерцание, его субъективную интерпретацию и оценку автором (а также исполнителем, слушателем, читателем, зрителем).

Художественный образ создается на основе одного из средств: изображение, звук, языковая среда, — или комбинации нескольких. Он неотъемлем от материального субстрата искусства. Например, смысл, внутреннее строение, чёткость музыкального образа во многом определяется природной материей музыки — акустическими качествами музыкального звука. В литературе и поэзии художественный образ создается на основе конкретной языковой среды; в театральном искусстве используются все три средства.

В то же время, смысл художественного образа раскрывается лишь в определённой коммуникативной ситуации, и конечный результат такой коммуникации зависит от личности, целей и даже сиюминутного настроения столкнувшегося с ним человека, а также от конкретной культуры, к которой он принадлежит. Поэтому нередко по прошествии одного или двух веков с момента создания произведения искусства оно воспринимается совсем не так, как воспринимали его современники и даже сам автор.

В «Поэтике» Аристотеля образ-троп возникает как неточное приувеличенное, приуменьшенное или измененное, преломленное отражение подлинника природы. В эстетике романтизма подобие и сходство уступают место творческому, субъективному, преображающему началу. В этом смысле бесподобный, ни на кого не похожий, значит, прекрасный. Таково же понимание образа в эстетике авангарда, предпочитающей гиперболу, сдвиг (термин Б. Лившица). В эстетике сюрреализма «реальность, умноженная на семь, — правда». В новейшей поэзии появилось понятие «метаметафора» (термин К. Кедрова).Это образ запредельной реальности за порогом световых скоростей, где замолкает наука и начинает говорить искусство. Метаметафора вплотную смыкается с «обратной перспективой» Павла Флоренского и «универсальным модулем» художника Павла Челищева. Речь идет о расширении пределов человеческого слуха и зрения далеко за физические и физиологические барьеры.

Что такое художественный образ в искусстве

ОБРАЗ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

ОБРАЗ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ – эстетическая категория, характеризующая особый, присущий только искусству способ и форму освоения и преображения действительности. В узком и более конкретном смысле понятие «художественный образ» обозначает элемент, часть художественного произведения (персонаж или предмет изображения), в широком и более общем – способ бытия и воспроизведения особой, художественной, реальности, «царства видимости» (Ф.Шиллер). Художественный образ в широком понимании выступает в качестве «клеточки», «первоначала» искусства, вобравшего и кристаллизующего в себе все основные компоненты и особенности художественного творчества в целом.

Термин «художественный образ» в его современном толковании и значении получил определение в эстетике Гегеля: «Искусство изображает истинно всеобщее, или идею, в форме чувственного существования, образа» («Эстетика», т. 4. М., 1973, с. 412). Однако этимологически он восходит к словарю античной эстетики, где были слова-понятия (напр., эйдос), различающие наружный «вид, облик» предмета и светящуюся в нем внетелесную «сущность, идею», а также более конкретные, однозначные определения из области пластических искусств – «статуя», «изображение» и т.п. Раскрывая понятие мимезиса, Платон и Аристотель рассматривали вопрос об образной природе искусства в плоскости взаимоотношений реальных предметов, явлений и их идеальных «копий», «слепков», а Плотин сосредоточился на обосновании понятия «внутреннего эйдоса», образа-смысла, сопричастного сущности предметов. Новоевропейская, прежде всего немецкая классическая эстетика выдвигает на первый план не миметический аспект, а продуктивный, выразительно-созидательный, связанный с творческой активностью художника. Понятие художественного образа закрепляется в качестве некоего уникального способа и результата взаимодействия и разрешения противоречий между духовным и чувственным, идеальным и реальным началами.

Со временем формула искусства как «мышления в образах» стала синонимом реалистического метода, акцентируя внимание на познавательной функции и общественном предназначении художественного творчества. Сама способность создавать образы, показывать, а не доказывать считается условием и основным признаком таланта и полноценности творчества художника. «Кто не одарен творческой фантазиею, способною превращать идеи в образы, мыслить, рассуждать и чувствовать образами, тому не помогут сделаться поэтом ни ум, ни чувство, ни сила убеждений и верований, ни богатство разумно исторического и современного содержания» (Белинский В.Г. Полн. собр. соч., т. 6. М., 1956, с. 591–92). В кон. 19 – нач. 20 в. возникают различные «анти-образные» концепции искусства, подвергающие сомнению или отвергающие вообще категорию художественного образа как якобы апологию «копиистского» отношения к действительности, носителя «фиктивной» правды и голой «рассудочности» (символизм, имажинизм, футуризм, ЛЕФ и др.). Однако в зарубежной и русской эстетике это понятие сохраняет, вплоть до наших дней, статус всеобщей эстетической категории. Многие компоненты процесса художественного освоения действительности связаны с ним даже чисто лексически («во-ображение», «из-ображение», «пре-ображение», «про-образ», «без-образное» и т.д.).

Семантика русского слова «образ» (в отличие от англ. «image») удачно указывает на: а) воображаемое бытие художественного факта, б) его предметное бытие, то, что он существует как некоторое целостное образование, в) его осмысленность («образ» чего?) – образ предполагает свой смысловой прообраз (И.Роднянская). Содержание и специфика художественного образа могут быть представлены следующими характеристиками.

Образ искусства – это отражение первичной, эмпирической действительности. Однако независимо от степени сходства («похожести») изображаемого с отображаемым художественный образ не является «копией» послужившего ему «прообраза» (персонажа, события, явления). Он условен, «иллюзорен», принадлежит уже не эмпирической действительности, а внутреннему, «воображаемому» миру созданного произведения.

Образ не просто отражение действительности, а ее художественное обобщение, это созданный, «рукотворный», продукт идеализации или типизации действительных фактов, событий или персонажей (см. Типическое). «Воображаемое бытие» и «возможная реальность» оказываются не менее, а, напротив, зачастую более действительны, чем послужившие исходным «материалом» реальные предметы, явления, события. Степень и полнота смысловой насыщенности, обобщенности художественного образа, вкупе с мастерством воплощения творческого замысла, позволяют различать (даже в рамках одного произведения) образы индивидуальные, характерные и типические. В системе художественного целого существует иерархия смыслового уровня – индивидуальное, по мере углубления его смысловой «нагрузки», переходит в разряд характерного, а характерное – в типическое, вплоть до создания образов общечеловеческой значимости и ценности (напр., Гамлет в этом плане несопоставим с Розенкранцем, Дон Кихот – с Санчо Пансой, а Хлестаков – с Тяпкиным или Ляпкиным).

Художественный образ – это акт и результат творческого претворения, преображения действительности, когда чувственное в художественном произведении возводится созерцанием в чистую видимость, так что оно оказывается как бы «посредине между непосредственной чувственностью и принадлежащей области идеального мыслью» (Гегель. Эстетика, т. 1. М., 1968, с. 44). Это не мысль и не чувство, взятые отдельно и сами по себе, а «чувствуемая мысль» (А.С.Пушкин), «непосредственное мышление» (В.Г.Белинский), содержащие в себе и момент понимания, и момент оценки, и момент деятельности. Поскольку образ искусства изначально и принципиально не умозрителен, не «теоретичен», его можно определить как художественную идею, явленную в форме художественного представления, и, стало быть, как воплощение эстетического опыта, в процессе которого человеческая чувственность воспитывает себя на своих же собственных творениях. Образотворчество выступает в искусстве как смыслотворчество, наименование и переименование всего и вся, что человек находит вокруг и внутри себя. Образы искусства наделены самостоятельной и самодостаточной жизнью и потому нередко воспринимаются как реально существующие объекты и субъекты, более того, становятся образцами для сопереживания и подражания.

Многообразие типов художественных образов обусловлено их видовой принадлежностью, внутренними законами развития и используемым «материалом» каждого из искусств. Словесный, музыкальный, пластический, архитектурный и т.д. образы отличаются друг от друга, напр., мерой соотношения в них чувственного и идеального (рационального) моментов. В «портретном» изображении превалирует (или по крайней мере выходит на первый план) чувственная конкретность, в символическом образе доминирует идеальное (мыслительное) начало, а в типическом (реалистическом) образе очевидно стремление к их гармоническому сочетанию. Видовые отличия, своеобразие образов искусства предметно выражаются (а во многом и оказываются заданными) характером «материала» и «языка», посредством которых они создаются, воплощаются. В руках талантливого художника «материал» не просто «оживает», но обнаруживает поистине магическую изобразительно-выразительную силу в передаче самых тонких и глубоких мыслей и чувств. Как и из какого «сора» (А.А.Ахматова) слов, звуков, красок, объемов возникают стихи, мелодии, картины, архитектурные ансамбли – это секрет искусства, который не поддается полной разгадке.

1. Аристотель. Об искусстве поэзии. М., 1957;

2. Лессинг Г. Лаокоон, или О границах живописи и поэзии. М., 1957;

3. Гегель Г.В.Ф. Эстетика, т. 1, 4. М., 1968;

4. Гёте И.В. Об искусстве. М., 1975;

5. Белинский В.Г. Идея искусства. – Полн. собр. соч., т. 4. М., 1954;

6. Лосев А.Ф. Диалектика художественной формы. М., 1927;

7. Дмитриева Н. Изображение и слово. М., 1962;

8. Интонация и музыкальный образ. Сборник статей. М., 1965;

9. Гачев Г.Д. Жизнь художественного сознания. Очерки по истории образа. М., 1972;

10. Он же. Образ в русской художественной культуре. М., 1981;

11. Бахтин M.M. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975;

12. Тимофеев Л.И. Об образности. – Он же. Основы теории литературы, 5-е изд. М., 1975;

13. Семиотика и художественное творчество. М., 1977;

14. Шкловский В. Искусство как прием. – Из истории советской эстетической мысли. 1917–1932. М., 1980;

15. Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика. М., 1996;

16. Акопова А.А. Эстетический идеал и природа образа. Ереван, 1994;

17. Грехнев В.А. Словесный образ и литературное произведение. Н.Новгород, 1997.

Что такое художественный образ в искусстве

Современное понимание художественного образа было представлено немецким философом Гегелем в ХІХ веке. «Искусство в своей внешней явленности указывает посредством себя на нечто более высокое, на сферу мысли. Гегель писал, что «чувственные образы и знаки выступают в искусстве не только ради себя и своего непосредственного выявления, а с тем, чтобы в этой форме удовлетворить высшие духовные интересы, так как они обладают способностью пробудить и затронуть все глубины сознания и вызвать их отклик в духе». [1] Искусство начали понимать как особое мышление в образах, представляющее истинно всеобщее,идею в сфере чувственности.

В наше время искусство уже не передает знание об окружающей действительности.Для искусства XX века, отказавшегося от реалий современного мира, становится сомнительной его образная природа. Но все же опыт и искусства, и эстетики ХХ века говорит о том, что категория «художественный образ» необходима, поскольку художественный образ раскрывает важнейшие специфические особенности искусства.

Аспекты художественного образа показывают причастность этого понятия сразу ко многим сферам познания и бытия.

Онтологический( понимание закономерностей бытия) аспект.

Произведение искусства создается мастером из определенного материала, который сам по себе не является эстетическим объектом.И тем не менее, будучи безразличным к этому материалу, образ использует его природные свойства как знаки собственного содержания. Статуя «безразлична» к химическому составу мрамора, но не к его фактуре и оттенку.

Семиотический (знаковый)аспект. В художественном образе средством смыслового общения в рамках определенного искусства выступает знак с его возможностями представлять, фиксировать определённые свойства и характеристики объекта, определяющие область приложения. Звуки музыки, движения тела в танце, геометрические формы в архитектуре, мазки красок в живописи и т.д. играют роль знаков и символов в языке искусства, с их помощью формируется целостный художественный образ.С подобной точки зрения образ оказывается фактом воображаемого бытия, он всякий раз заново реализуется в воображении человека, который владеет информацией, своеобразным ключем, для расшифровки знаков, понимания искусства, которое он наблюдает.Так, для того чтобы вполне понять смысл традиционного японского или китайского театрального представления, нужно знакомство с особым языком жестов и поз.

Гносеологический (познавательный) аспект.Художественный образ есть вымысел, но вымысел, позволяющий предположить его возможность быть в реальной жизни. Это не просто формальное допущение, а допущение, даже в случае преднамеренной фантастичности, внушаемое художником с максимальной чувственной убедительностью, достигающее видимости воплощения. Так о полотне Рембрандта «Возвращение блудного сына» можно сказать лишь то, что такой предмет реален и хранится в Государственном Эрмитаже, но изображенное на этом полотне — факт, конкретно не случившийся в действительности, однако всегда в ней возможный.

Эстетический аспект( чувственное восприятие прекрасного).Художественный образ представляется целесообразным жизнеподобным организмом, в котором нет лишнего, случайного, механически служебного и который производит впечатление красоты именно в силу совершенного единства и конечной осмысленности своих частей,гармонии содержания и формы, целостности и способности воздействовать на реципиента. Человеку необходимо чувство прекрасного.Все что производит человек,создается по законам красоты.

Художественный образ — это и категория, обозначающая, творчество по законам красоты и структура сознания, в которой образ предстает способом освоения мира и передачи художественной информации.

В широком общефилософском плане образ — субъективная копия объективной

реальности,созданная в процессе особой идеальной деятельности по специфическим законам субъектом искусства — художником.

Это какая-то другая форма жизни, связанная с реальностью, но с ней не совпадающая. В этом мире образами является все: человек и животное, солнце и луна, море и небо,цветы и деревья. В этом вымышленном мире смутно узнается реальность, но в то же время это не обычная жизнь, и ее нельзя мерить рамками обычной жизни.

Виды художественных образов

Все многообразие образов можно сгруппировать по определенным принципам:

Предметное содержание образа ; предполагает следующие типы образов:

Предметные группы могут быть источником различных деталей; переносясь из одной группы в другую, формируя образную метафористику (ассоциативное сопряжение разных объектов)

По механизму восприятия :

По мнению некоторых авторов, литература занимает особенное место, это и слуховая и зрительная форма образного восприятия. Материальным носителем образности в художественной литературе является слово, речь.

Также следует назвать такие вспомогательные формы образного восприятия, как моторная форма(в архитектуре, танце) и моторно-осязательная (в скульптуре, декоративно-прикладном искусстве).

Видовые отличия, своеобразие образов искусства предметно выражаются (а во многом и оказываются заданными) характером «материала» и «языка», посредством которых они создаются, воплощаются.В руках талантливого художника «материал» не просто «оживает», но обнаруживает поистине магическую изобразительно-выразительную силу в передаче самых тонких и глубоких мыслей и чувств.

Структура художественного образа. В понимании структуры произведения ключевую роль играют понятия формы и содержания.

Содержание — конкретное наполнение художественного образа, действительность в сознании творца. Это мощное духовно-эмоциональное состояние, в котором находится субъект восприятия в момент приобщения к произведению искусства, ощущается им как вхождение в какую-то неведомую реальность высшего порядка, сопровождающееся неописуемой радостью, сильным духовным наслаждением.Истинное художественное содержание произведения искусства принципиально неописуемо. «Все, что может быть описано словами в произведении искусства, фактически относится или к его художественной форме, которая имеет много уровней своего бытия, или к внехудожественным уровням произведения, которые обычно трудно отделимы от художественных.»[2]

Основные элементы содержания :

Предмет – элемент бытия, на который обратил внимание автор произведения. Источник конкретен – природа, в некоторых жанрах предмет универсален, в остальном –проявление таланта творца, темперамент.

Тема – то, о чем создано произведение, обобщает круг жизненных явлений затронутых в произведении. Формируется путем сложного отбора качеств имеющих общечеловеческую ценность. В искусстве существуют «вечные»темы к которым обращаются художники со времен, когда человек начал осознавать себя личностью: любовь, материнство, тема борьбы добра и зла, самопожертвование.

В произведении может быть одна большая тема, или несколько тем при одной главной, или ряд относительно равноправных тем.

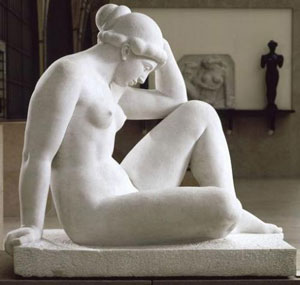

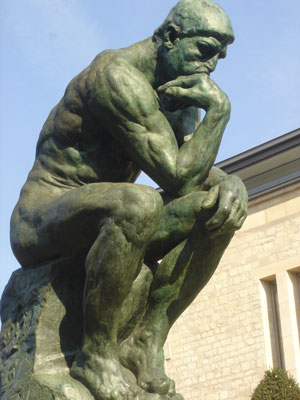

Рассмотрим пример.Французский скульптор ХІХ-ХХв.в. А.Майоль создал скульптуру сидящей обнаженной женщины и назвал ее «Мысль».Тема— изображение гармонического тела в покое, в позе раздумья, идея-мысль есть покой и гармония.

Мысль как художественный образ, стала идеей и других произведений.Скульптура французского художника О.Родена «Мыслитель» передает напряжение мысли, а в картине Литовского мастера М.Чюрлениса мысль- прожектор, освещающий тьму.

Форма в искусстве есть способ выражения и существования содержания, его внутренняя организация. В эстетике – содержание не существует без формы, как и форма не может быть без содержания.Форма и содержание, их компоненты так переплетены и взаимосвязаны, что трудно разделить содержательные и формальные составляющие произведения даже при анализе искусства. В самом же произведении они образуют единое и нераздельное целое, собственно и составляющее феномен произведения искусства.

Форма и ее структура

Подобно содержанию, она имеет свою структуру и упорядоченность. Различают внутреннюю и внешнюю форму.

Сюжет — это последовательность и связь описания событий в литературном или сценическом произведении; в произведении изобразительного искусства — предмет изображения( словарь Ожегова); одно из основных средств раскрытия темы. Событие, которое взволновало художника, со временем ляжет в основу сюжета, но в общем плане приобретет качества темы.

Так в картине К. Брюлова»Последний день Помпеи» можно выделить две темы: разрушения и человеческого самопожертвования. Сюжетом для картины послужили трагические события в Помпеях во время катастрофического извержения Везувия в 79 году нашей эры.

Язык –совокупность характерных для определённого вида произведения изобразительных средств и специфика их применения.По словам известного русского писателя и философа Л. Н. Толстого, «художник посредством специфического языка искусства вводит субъект восприятия в свой мир, убеждает в целесообразности своей жизни, заражает

пережитым эстетическим чувством, побуждает к сопереживанию». В каждом виде искусства есть законы внутренней организации специфических выразительных средств. Потому одно и тоже средство выражения выполняет разные функции в разных видах искусств а: линия в живописи и графике, слово в лирике и романе, интонация в музыке и поэзии, цвет в живописи и в кино, жест в пантомиме, танце, драматическом действии. При этом принципы формообразования одних видов и жанров воздействуют на другие.

Язык искусства подвержен влиянию социально-исторического климата эпохи, господствующих настроений и идеалов. Все, что искусство черпает в природе, в общественной жизни, технике, повседневном человеческом опыте для пополнения своих формальных средств, перерабатывается в специфическую худ. систему. Например, ритмическая организация стихотворной речи, прямая и обратная перспектива в живописи, мелодия в музыке и т.д.

Свойства художественных образов

Самым важным, фундаментальным свойством художественного образа является его внутренняя противоречивость, парадоксальность. Советский психолог. Л. С. Выготский не случайно замечал, что подлинное произведение искусства построено на принципе невозможности. Принцип парадокса заложен в самой структуре художественного образа; она представляет собой диалектическое единство целого комплекса противоположных начал:

1. Единство общего и конкретного. Такое понимание восходит к «эстетике» Г. Гегеля, который понимал художественный образ как воплощение общей идеи в индивидуальном. Художник не мыслит абстрактными категориями, его образы конкретны,например, «Джоконда» Леонардо да Винчи. Но в этой конкретности он стремится угадать что-то общезначимое.

Художественный образ, по Гегелю, – результат «очищения» явления от всего случайного, затемняющего сущность, результат его «идеализации». Так, не только рафаэлевские мадонны, но все матери испытывают «благоговейную и смиренную» любовь к своему ребенку, «однако не всякая форма женского лица способна полностью выразить такую глубину души».

В стихотворении это проще всего проиллюстрировать многозначностью местоимения «Я». Поэт пишет о себе, но всегда не только о себе, иначе бы читатели не находили в его стихах близких себе дум и настроений.

С единством общего и конкретного тесно связана проблема типического. Под типическим обычно понимают отражение в индивидуальном наиболее значимых черт общего.Если в самой действительности единичное может затемнять общее, то художественные образы призваны быть яркими воплощениями общего, существенного в индивидуальном. Умение в бурном потоке жизни увидеть существенное, отделить характерное от второстепенного,случайного-драгоценное качество талантливого художника.

2. Единство эмоционального и рационального (чувства и разума). То, что художественный образ рожден и чувством, и разумом, кажется достаточно понятным. Однако в ряде случаев может показаться, что рациональная, разумная составляющая художественного образа практически не выявляется, что в произведении искусства (например, в музыке и поэзии) безраздельно господствует чувство.

В реальности же рациональная составляющая заложена в знаковой природе искусства. Вспомним, что художественный образ – это особый знак, обретающий добавочное значение для данной системы. А если так, то любой художник работает со знаковой системой, которая изначально является продуктом рациональной деятельности.

Поэт пользуется словами, но ведь слова – это уже результат разумного отношения к миру. Марина Цветаева как-то заметила, что вечная проблема поэта заключается в том, что он вынужден словами, то есть смыслами, изображать стон. Это очень точное замечание, и оно хорошо демонстрирует сложность и внутреннее напряжение отношений чувства и разума в художественном образе.

Другое дело, что в разные эпохи в разных традициях акценты могли смещаться то в одну, то в другую сторону. Скажем, эстетика классицизма требовала, чтобы художественный образ прямо согласовался с разумом. К. А. Гельвеций писал в своем знаменитом трактате «О человеке»: «Фальшивый сам по себе образ не будет мне нравиться. Если художник нарисует на морской глади цветник из роз, то это сочетание двух не связанных в природе образов будет мне неприятно. Мое воображение не представляет себе, на чем держатся корни этих роз; я не понимаю, какая сила поддерживает их стебель»[6].

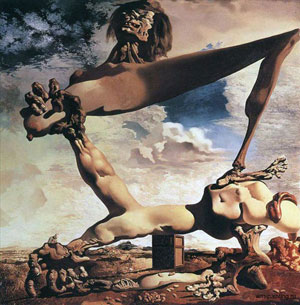

XXI век отказался от правдоподобия.Что такое «розы на море» по сравнению с работами позднего Пикассо или с «Предчувствием гражданской войны» С. Дали!

Это означает как раз то, что сместились акценты в оппозиции «разум – чувство», требования к рацио стали менее жесткими, но сама эта оппозиция сохраняется в любом искусстве.

Получается, если мы говорим о единстве субъективного и объективного, мы имеем в виду, что в художественном образе запечатлены, с одной стороны, черты автора, с другой – черты реального (объективного) мира. Например.Несколько художников будут рисовать портрет одного и того же человека, значит на всех этих портретах модель будет узнаваема (проявился объект), но у каждого художника будет свой портрет (проявился субъект).

Можно сказать, что любое художественное произведение, с одной стороны, принадлежит автору и хранит черты его личности, с другой – как бы ему и не принадлежит, сохраняя черты независимого от автора объективного мира.В высокохудожественном образе всегда сохранена художественная мера соотношения субъективного и объективного.

Нарочитую условность стиля, элементы фантастики, аллегорию, символику, гротеск можно рассматривать как формы присутствия автора в произведении, способствующие обнаружению сущности явления.

Право на вымысел, на отход от жизненных фактов дорого художнику: оно дает ему свободу самовыражения, мысленного пересоздания действительности.

Триада парных понятий: абстрактное и конкретное, логическое и эмоциональное, объективное и субъективное составляют полноту художественного образа.

Литература

1.Гегель. Эстетика. М., 1968. Т. 1. С. 45.

2.Бычков В.В. Эстетика : Учебник. М. : Гардарики, 2002.

4.Эстетика: Курс лекций (Аганесова И.Г.)

5.Николаев А. И. Основы литературоведения: учебное пособие для студентов филологических специальностей. – Иваново: ЛИСТОС, 2011

6.Аганесова И.Г. Эстетика: Курс лекций

7.Абросимова Н. В. Понятие фотографии и факторы создания художественного фотобраза

8.Галиев И. Х. МОБУ Гимназия №2 Изучение художественного образа в условиях взаимодействия литературы и живописи.