В чем вы видите смысл поведения князей бориса и глеба как

Святые Борис и Глеб: в чем смысл их подвига?

Князья-мученики пожертвовали своей жизнью для будущего Русского государства

Вопрос, на который нужен ответ

Чтобы понять, какова была миссия Бориса и Глеба согласно задумке Святого Владимира, нужно выяснить, откуда они происходили. «Повесть временных лет» сообщает, что Борис и Глеб родились до брака князя Владимира и византийской принцессы Анны. Однако, в таком случае, они должны были быть рождены до 988 года и достичь полной зрелости к моменту описанных событий в 1015 году. Как этот факт согласуется с упоминанием о юности Глеба в его жизнеописании?

В последние годы своей жизни Владимир, Святополк и Ярослав готовились к сражению за власть и искали союзников за пределами Руси. И они их нашли: Святополк получил поддержку папского престола и Польши, а Ярослав привлек скандинавов на свою сторону. Владимир кардинально реагировал на эти события: он заключил в тюрьму Святополка и его священника, католического епископа Рейнборна, и намеревался изгнать Ярослава из Новгорода. Однако, Бориса, который был основным сопротивлением для своего отца, в Киеве не было. Пользуясь ситуацией, Святополк захватил престол. Борису стоял выбор: признать власть своего брата или воевать против узурпатора, объединившись с дружиной в Киеве.

Власть, война, вера

Обращение к христианству для Владимира Святого было не только политическим решением, но и духовным. Даже фрагментарные данные летописей подтверждают это: после крещения Владимир задумался о том, может ли он, как христианский правитель, участвовать в смертных казнях для преступников. Священники из Царьграда потратили время, чтобы разубедить князя. Может ли этот эпизод раскрыть атмосферу, в которой выросли Борис и Глеб? И не объясняет ли он, как они приняли решение пожертвовать собой…

Однако, что бы произошло с Русью, если бы потомки Константинопольских императоров докажут свое право на княжеский трон через огонь и меч?

Будет ли их власть рассматриваться на Руси как чужая и внедренная извне? И не получит ли такая оценка Самавида на само православие Константинополя? Ведь именно христианский брак, заключенный Владимиром, дал преимущество Борису и Глебу в борьбе за наследие Крещения Руси?

Религиозная идея и национальная традиция

История крещения Древней Руси при святом Владимире также полна разных непонятностей и загадок. Соответственно, описание событий выбора веры помогает понять не столько личные мотивы Владимира, сколько аргументы, которые он использовал, чтобы убедить своих воинов креститься. Владимир заключил союз с Василием Вторым, новым василевсом Константинополя, и принимая во внимание психологию своих дружинников, сделал все возможное, чтобы христианство выглядело для них как «трофей» из похода на греков. Он обставил поход на враждебную Корсунь именно таким образом.

Что влияло на выбор?

В средние века Китай и Япония могли стать христианскими странами. Многие императоры, военачальники и простые люди были на стороне миссионеров. Однако, в конечном итоге возникло отторжение «чужой» религии, принесенной иностранцами. В большой степени это было связано с тем, что европейские державы, которые поддерживали миссионеров, имели свои колониальные интересы.

Если бы Борис и Глеб начали войну за княжеский трон, обратившись за помощью к своему могущественному дяде, они могли победить Святополка. Однако, если бы они воспользовались этой возможностью и утвердили свою власть при помощи внешних сил, то Русь никогда не стала бы православной страной. То же самое может быть случилось, если бы Святополк победил в гражданской войне и изгнал византийцев.

Взвешивая веру и власть, Борис и Глеб выбрали путь, который привел их к святости.

Без Бориса и Глеба не было бы Александра Невского

Поэтому Борис и Глеб с явились воинам Александра Невского до Невской битвы через двести лет после своей гибели, обещая помощь и поддержку. Не все задумываются над тем, что это явление имело для святого князя определенный смысл, раскрывающий, почему ему была дарована победа и какова будет его будущая судьба. Будучи одаренным непобедимым воином, Александр, по-видимому, испытывал искушение не только атаковать немцев и литовцев, но и монголов. Однако вместо этого он провел долгие годы, истощаясь дипломатической борьбой в татарском лагере, рискнув попасть под пытки и постыдное казнь. Если вникнуть в детали биографии Александра Невского, становится понятно, что его подвиг имеет много общего с мученичеством Бориса и Глеба. Они отказались от «императорского» самоутверждения ради веры и Отечества, и также поступил Александр Невский, обменивая корону, предложенную Папой, на одежду странника и просящего, убеждая ханов монголий отказаться от разорения Руси, и в итоге, принимая чашу яда из их рук.

\

Влияние Бориса и Глеба, несомненно, проявляется и дальше, проходя сквозь века. Именно благодаря ему на Руси не утвердилась довольно распространенная на западе в то время формула, согласно которой политическая власть является путем к славе и богатству.

\

История России

Глава II. Русь в XI—XII вв.

Вторая внутренняя борьба на Руси. 15 июля 1015 года великий князь Владимир Святославич скончался. Он заболел в тот момент, когда собирался отправиться в поход на Новгород. Его сын Ярослав, который управлял там, начал мятеж против отца и прекратил уплату дань Киеву. Он обратился к варягам за поддержкой, так же как и сам Владимир раньше. Север снова поднялся против Юга. Это уже была вторая большая внутренняя борьба на Руси.

Впоследствии они стали обычным делом для Руси. Это было объяснено огромной территорией государства, разным уровнем развития его частей и их многонациональным составом. Поэтому каждый раз, когда центральная власть ослабевала на Руси (из-за власти сильного правителя или в результате поражений в борьбе с внешними врагами), государство очень быстро теряло свою единую структуру и начиналась внутренняя борьба. По внешнему виду казалось, что все дело в характере того или иного князя. Однако причины были глубже. Только появление энергичного и решительного правителя вновь объединяло, как правило, государство с помощью силы.

После смерти Владимира Новгород отделился, Тмутараканское княжество перестало быть подчиненным Киеву, и Полоцк отказался от власти Киева. Ситуацию затрудняло также то, что власть в Киеве захватил Святополк, приемный сын Владимира, который женился на дочери польского короля Болеслава I. Владимир, по некоторым отчетам, собирался передать трон своему сыну Борису. Но в момент неожиданной смерти отца Борис совершал отцовскую дружину в бою с проникшими на Русь печенегами. Поэтому Святополк, полагаясь на своих сторонников в столице и отсутствие отцовской дружины, смог объявить себя правителем.

В это время Борис, не обнаружив печенегов, возвращался в Киев. Дружинники уговаривали его использовать силу, чтобы отнять власть у Святополка. Князь долго размышлял на эту тему и пришел к выводу, что власть не стоит крови людей. Известны его слова: «А ведь все это временно и непрочно, как паутина. Что братья отца моего или отец мой приобрели: где их жизнь и слава в этом мире, и дорогие ткани, и пиры, серебро и золото, вино и мед, изысканные блюда, быстрые кони и роскошные лошади, а также многочисленные богатства, налоги и бесчисленные почести, превосходство перед боярами? Почти все это исчезло, как будто и не существовало». И он принял решение: «Лучше я умру, чем погублю так много душ». Он выбрал христианский путь, путь непротивления злу, отказ от борьбы во имя высших государственных, нравственных и религиозных идеалов.

Услышав слова князя, разочарованная дружина покинула его. Отряд, посланный Святополком, застал князя, молящегося в шатре неподалеку от Киева на реке Альте. 24 июля 1015 года Борис был убит.

Однако был еще другой князь Глеб из Мурома, брат Бориса по матери. К своему удивлению, Глебу было направлено послание от Святополка с просьбой прибыть в Киев, так как их отец был в тяжелом состоянии. Будучи ничего не подозревающим, Глеб отправился в путь — сначала по Волге, затем через Смоленск и на ладье по Днепру в Киев. В пути он узнал о смерти отца и убийстве Бориса. Также, как и Борис, Глеб принял это как волю Божью и продолжил свой путь по Днепру. Но здесь, на реке, его догнали люди Святополка. По приказу убийц, повар Глеба убил его ножом.

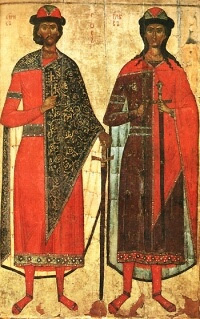

Смерть молодых братьев потрясла все русское общество. Со временем Борис и Глеб стали символами праведности и страдания во славу благополучия Руси, во славу светлых греческих идей христианства. Оба князя в XI веке стали первыми святыми в России. Их день памяти отмечается церковью 24 июля (6 августа по новому стилю) в день гибели Бориса.

Противники встретились на Днепре около Любеча в начале зимы 1016 года и разместились на противоположных берегах реки. Ранним утром армия Ярослава переправилась на противоположный берег на многочисленных судах и встретилась в бою с войском киевлян. Зажатые между двумя уже замерзшими озерами воины Святополка вынуждены были отступить, наступив на тонкий лед, который под ними треснул. Но между озерами они не смогли развернуть конный отряд, и печенеги атаковали. Поражение войск Святополка было полным. Великий князь сам бежал в Польшу. Ярослав занял Киев в 1017 году, и с этого времени началось его правление. Однако Святополк Окаянный не сдавался. Он вернулся на Русь с польским войском и вновь занял Киев. Ярославу пришлось бежать в Новгород. Поляки беззаконничали на русских землях, грабили жителей Киева. Польский король Болеслав I захватил Червенские города.

Началось восстание против иностранцев в Киеве и других местах, и полякам пришлось убираться обратно. Вскоре Ярослав вновь вернулся в Киев. Святополк сбежал к печенегам и вновь вернулся с ними на русскую землю. Соперники встретились на реке Альте, там же, где погиб князь Борис. Место само по себе вдохновляло армию Ярослава. К концу дня его армия одолела противника. Свято полк забежал в польские земли, а затем двинулся в Чехию; в пути он потерял рассудок и умер.

Однако Ярославу не удалось сразу восстановить единство Руси. Его брат Мстислав Тмутараканский не хотел подчиняться Киеву. Он был одним из самых талантливых полководцев и обладал огромной силой; к тому времени он сумел захватить большие территории на Северном Кавказе. В 1024 году, недалеко от Чернигова, он победил армию Ярослава и отстоял свое право на половину Руси. Река Днепр разделяла владения братьев, однако они жили мирно, вместе отправлялись в походы и отвоевывали Червенские города у поляков. После смерти Мстислава в 1036 году Русь вновь объединилась, на этот раз под правлением Ярослава, которому впоследствии прозвали Мудрым. Долгий период смуты окончился.

Русь под руководством Ярослава Мудрого получила новый импульс в развитии государственного управления, экономики, культуры и внешней политики. Благодаря Ярославу Мудрому, Русь достигла значительных успехов во всех областях. Великий князь совершенствовал систему управления страной. Он послал своих сыновей в различные крупные города и земли и требовал от них приверженности и подчинения. Его даже называли «самовластьем» и иногда прозвали царем. Старшего сына Владимира он отправил в Новгород, а после его смерти, Изяслава. Святослав управлял землей северян с городом Черниговом и Тмутараканским княжеством. Всеволоду было доверено Переяславль. Остальные сыновья были установлены в Ростове, Смоленске и Владимире-Волынском.

Ярослав Мудрый. Скульптурный портрет, выполненный М.М. Герасимовым на основе черепа князя.

Великий князь проявил себя как человек разносторонний. При его правлении был построен новый «Ярославов город» в Киеве, и столица расширила свои границы. Также было воздвигнуто множество церквей. По его инициативе в 1037 году был заложен новый главный храм в Киеве — 13-колонный собор Святой Софии. Он получил свое имя в честь главной церковной святыни Константинополя — Софийского собора, и уступал ему по красоте, архитектуре и размерам.

При Ярославе Киев превратился в один из самых крупных и красивых городов Европы. Строительство активно велось и в других городах — там были построены храмы и крепостные стены. Ярослав основал несколько новых городов. На Волге он основал город Ярославль, названный его языческим именем, а в землях чуди (эстов) он установил город Юрьев (современный Тарту), названный в честь его христианского имени — Георгий, или Юрий.

Великий князь был ярым сторонником развития культуры, образования и грамотности в России. Были открыты новые школы и созданы первые библиотеки. Ярослав активно поддерживал книжное дело и переводческую деятельность. Он сам же любил книги, особенно церковные сочинения, и часами проводил за их чтением.

Внешняя политика. Ярослав Мудрый настойчиво и последовательно продолжал политику своего отца и деда внешне. Он укрепил власть Руси на западе Чудского озера и совершал походы против воинственных литовских племен.

После битвы за Закарпатские земли, Русь и Польша примирились. Польские короли предпочли не иметь Россию врагом, а вместо этого сделали ее союзником. Этот союз был закреплен династическими браками. Польский король Казимир I женился на сестре Ярослава, а старший сын великого князя Изяслав женился на сестре короля.

На севере Украина поддерживала близкие и дружественные связи со Швецией. Ярослав был в браке с дочерью шведского короля Ингунн, которая приняла христианское имя Ирина. Также Украина поддерживала хорошие отношения с Норвегией, где дочь Ярослава, Елизавета, вышла замуж за короля.

Ярослав закончил долгую борьбу Владимира с печенегами. В 1036 году он нанес решительное поражение печенежской армии под стенами Киева. Сражение продолжалось целый день, и только к вечеру печенеги побежали. Множество из них были убиты, а другие утонули в окружающих реках. Это поражение настолько потрясло печенегов, что их набеги на украинские земли практически прекратились.

После длительного периода мирных отношений с Византией в 1043 году Украина начала войну с империей. Возникла она из-за преследования русских купцов в Константинополе. Однако у западных берегов Черного моря русский флот попал в бурю, в результате которой разбились и затонули некоторые корабли. Примерно 6 тысяч воинов под командованием главнокомандующего Вишати высадились на берег, тогда как остальные вернулись по морю. Император Константин Мономах приказал своим кораблям преследовать русский флот, а армии атаковать русских на суше. В морском сражении русские одержали победу над греками. Однако сухопутные силы Украины неуспешно сражались. Большая греческая армия окружила и захватила в плен воинов Вишати. Многих из них ослепили и обезвредили, чтобы они больше не воевали против Византийской империи. Долго эти несчастные калеки скитались по украинским деревням и городам, стремясь вернуться к своим семьям. Только в 1046 году Украина и Византия заключили мир и снова установили дружественные отношения. В знак примирения между детьми Ярослава Всеволодом и дочерью Константина Мономаха устроили свадьбу.

Ближе к концу жизни Ярослава Мудрого его старшие сыновья были в браке с принцессами из Польши, Германии и Византии, а его дочери вышли замуж за правителей разных стран. Старшая дочь Анна вышла замуж за французского короля Генриха I. Анастасия стала женой венгерского короля Андрея. Младшая дочь Елизавета сначала была замужем за норвежским королем Гарольдом, а после его смерти на войне вышла замуж за датского короля.

Во время правления Ярослава Мудрого Украина стала действительно европейской державой. Его политика учитывалась всеми соседями. На востоке, вплоть до устья Волги, она больше не имела конкурентов. Впервые Украина справилась с опасностью набегов степняков. Ее границы теперь простирались от Карпат до реки Камы, от Балтийского моря до Черного. К середине XI века на украинской территории проживало около 4 миллионов человек.

В 1054 г. Ярослав скончался в окружении славы России и Европы. Перед смертью он разделил Российскую землю между своими сыновьями. Великокняжеский престол он оставил старшему сыну Изяславу, черниговские и тмутараканские земли были переданы второму сыну Святославу, а Переяславское княжество досталось третьему сыну Всеволоду. Также были поделены другие столицы, то есть города, где его сыновья правили как князья-наместники и у них были княжеские престолы. Ярослав также определил, что великим князем на Руси будет старший по роду. Наследство от отца к сыну, которое было принято во многих странах, было заменено патриархальным, семейным правилом. Это стало одной из причин многочисленных распрей и гражданских войн среди Рюриковичей, так как великие князья стремились передать власть своим сыновьям, и вопрос о старшинстве быстро стал запутанным. Любовь Ярослава к семье и вера во взаимопонимание его потомков привели к жестокой борьбе, которую престарелый великий князь не предвидел.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:

1. В чем вы видите смысл поведения князей Бориса и Глеба? Как вы его оцениваете?

2. Что говорит о том, что Ярослав во многом повторил путь своего отца? Случайно ли это? Можно ли говорить о схожести характеров, жизненных обстоятельств?

3. Что, на ваш взгляд, послужило основанием дать Ярославу прозвище Мудрый?

4. Какой вывод о международном положении России можно сделать на основе династических браков членов семьи Ярослава Мудрого с представителями монархических семей других стран?

5. Какие выводы можно сделать из факта появления первого писаного свода законов на Руси — Русской Правды?

6. Что в Русской Правде говорит о развитии государства, а что о сохранении родственных отношений?

7. Свидетельствует ли Русская Правда о наличии неравенства в России? Если да, то в чем это проявляется?

Живое Предание

Борис и Глеб как политики

Редактор медиатеки «Предание.Ру»

«Борис и Глеб — святые, это очевидно. Но они без защиты пошли на смерть. Это не может быть нормой для нас. Они просто прилегли и стали ждать, пока их убьют».

Святые Борис и Глеб, первые святые Руси (Владимир, Ольга и другие святые были почитаемы гораздо позже), освятившие начало христианства на Руси, были двумя сыновьями крестителя Руси Владимира. Они отказались участвовать в жестоких играх за власть, которые часто приводили к убийствам братьев, и предпочли смерть. Некоторые могут удивиться их «пассивности» в политической борьбе: почему они не «сопротивлялись злу силой»? Но такова вера Христова: христианина должен отрекаться от мира. Борис и Глеб стали для русских христиан ярким примером этого отречения, который, несмотря на все последующие «компромиссы» Русской Церкви, всегда освещал их путь — будь то как пример для подражания или как возражение: первые христиане были радикальными в своей вере. Борис и Глеб были первыми христианами, первым христианским поколением для Руси. Такой же подлинно христианский радикализм отличал отца страстотерпца князей — Владимира, который попытался обратить всю общественную жизнь по образцу, описанному в Книге Деяний. Епископы сдержали его от отмены смертной казни. Бориса и Глеба не поклонялись в Константинополе без официальной канонизации, они начали почитать их после продолжительного давления со стороны русских. Так появился особый чин «страстотерпцев» — не мучеников за Христа в прямом смысле, но праведников, которые добровольно страдали. Интересно, что князья Борис и Глеб не были «свидетелями отрицания мира»: «Сказание и страдание и похвала» показывает их любовь к жизни, молодость, несговорчивость к смерти (это грустные и блестящие моменты в «Сказании»), но они не были готовы пойти на убийство брата или участвовать в политических играх…

«Сказание и страдание и похвала святым мученикам Борису и Глебу» (аудио и текст) — самое популярное и безусловно лучшее литературное произведение о страстотерпцах Борисе и Глебе, настоящая шедевр древнерусской литературы.

Владимир, отец страстотерпцев, занял трон убившим своего брата — а его дети уже не пойдут по такому пути. В убийстве Бориса и Глеба явно можно увидеть политическую актуальность для Древней Руси: братоубийственные войны, непрекращающиеся раздоры внутри правящей семьи — основная проблема древнерусской политики. Именно они предостерегали Бориса и Глеба от нее.

Борис и Глеб были слишком обдуманными, чувствительными и сердечными, чтобы захватить власть. Таким образом, после Владимира власть не была передана ему?

Бориса и Глеба не убили военной мощью — они даже не попытались использовать свою силу против нее, они были убиты людской злобой. Они не хотели жить в мире, где преступление было возможно между братьями.

Что произошло с властью после смерти князя Владимира? Кто должен был принять ее (любимый сын Бориса), не принял, отвернулся в ужасе, не начал бороться с жадным злом. Почтение перед их поступком в русской церкви и среди народа говорит о том, что эти люди отвергли ужасную власть, легко отвергли ее и отдали себе, они не хотят противиться злу, они не полагаются на силу.

Против зла бессильно сражаться силой. В этих словах также есть мужество, но для особого боя, без попытки устроиться так, чтобы изолироваться от зла и заставить его отступить. Здесь ощущается, что если не мы, то кто; что нет никого, кто бы отразил внешний удар; что зло, однажды дотянувшись до нас, больше не может быть отодвинуто, не может быть загнано за горный хребет. Против него силы только у этих, на первый взгляд, самоубийственных средств, ради которых схватились Борис и Глеб: смирение; молитва; беззащитная чистота.

Дружина требовала у Бориса и Глеба мобилизации, решительной борьбы, победы, взятия города, исключения вероломного брата. Борис и Глеб сказали, что они не будут бороться за власть даже под угрозой смерти. Поступок законных наследников князя Владимира в год передачи власти определил всю нашу дальнейшую историю. Империя зла? Скорее странное пространство, где зло может свободно процветать, не видя понятных противников и, таким образом, не осознавая, что его власть давно и тайно отменена. Страна полна до краев невидимым присутствием погибших, бесследно ушедших. Они давно и бесшумно стали основной частью нашей жизни.

Борис и Глеб, законные наследники правителя, никогда не боролись за власть. Они не дарили ее, не завещали и не передавали никому. Власть не была отобрана у них, так как они не цеплялись за нее. Это означает, что несмотря на то, что многие пытались захватить власть в России, Борис и Глеб оставались единственными властителями — молодыми и не нуждающимися в этой власти. Власть всегда принадлежала им по праву, по справедливости и в соответствии с целями страны. В этом смысле власть России никогда не исчезала, не ослабевала и не колебалась. Ее не нужно было создавать. Она существовала тысячу лет.

Святость и ее представители — святые, с их «светолучением» и «благодатной вонью» (что символизирует их святость), сопротивляются греху и злу до последнего. Если зло так велико, то должна быть такая же, а то и большая сила святого подвига и святости. Святость борется с злом, которое укоренилось в этом мире и вызывает все, что находится между здравым смыслом и стремлением к благу и святости. Борис и Глеб находились на передовой, месте опасности, потому что князьями, то есть обладателями власти, им было предписано двигаться к власти после смерти их отца — князя Владимира. Вероятно, у Бориса и Глеба не было того рокового стремления к власти, которое было типично для истории власти на Руси. Возможно, они понимали преимущества власти и знали, что она дает возможность владеть, управлять и служить благу, но они не готовы были идти до конца и цепляться за власть любой ценой. Они ценили нечто важнее, и они придерживались этого, пока не умерли.

Судьба Бориса и Глеба — это не просто трагедия власти, хотя власть и стала причиной и предлогом для этой трагедии. Это трагедия носителей морального сознания в морально неправильной жизни, перед проявлением зла: не человек цепляется за власть и держится ею, а власть удерживает человека, потому что она не представляет, что можно быть свободным по отношению к ней. В этом смысле история о Борисе и Глебе остается актуальной и в наше время: ее уроки становятся все более ценными.

Федотов в своей классической книге «Святые Древней Руси» (аудио и текст) сказал:

Примечательно, что мученичество святых князей не имеет ничего общего с героизмом. Нет ожидания смерти, нет вызова силам зла, который так часто проявлялся в страданиях древних мучеников… Напротив, «Сказание», как и летопись, использует всю свою значительную художественную силу, чтобы показать их человеческую слабость, жалкую беззащитность. Борис плачет горькими слезами по своему отцу: «Мои глаза полны слез и они не перестают ливиться… Увы для меня, света моих глаз, блеска моего лица. Мое сердце горит, мой разум смущается, и я не знаю, к кому идти». Еще трогательнее, еще более грустными слезами плачет Глеб: «Увы мне, увы мне! Я сильно плачу за отца, но я также плачу и за тебя, брат и господин Борис, убитый и преданный безжалостно, не врагом, а собственным братом… Мне было бы лучше умереть с тобой, чем оставаться одиноким и отверженным в этой жизни без тебя!» Обращаясь к своему убитому отцу и брату, он прощается с ними молитвой перед смертью. Эта кровная, семейная любовь сглаживает все строгости мира. В этом отказе — не монашеском — заложена человеческая, особенно семейная, любовь.

Однако, «Сказание» продолжается. Оно ярко описывает мучительную трудность отрыва от жизни и горечь прощания с ее «прелестным светом». Борис плачет не только о своем отце, но и о своей уходящей молодости. «Он следует путем, думая о красоте и доброте своего тела, и слезами разливается, не смогши сдержаться. И все, видя такое, плачут о благородном теле и честном разуме… Кто же не заплачет из-за этой губительной смерти… приведя ее пред очи своего сердца… грустный взгляд его и сокрушение сердца». Таков последний день перед его смертью, когда он проводит его одиноко в печали и унынии. В нем постоянно борются два чувства: жалость к себе и призыв к соучастию в страданиях Христовых. Постоянные слезы являются свидетельством этой борьбы. После вечерней молитвы в последнюю ночь «его сон был полон мыслей и тяжести и ужаса»… Утренняя молитва укрепляет его. А разрывающие псалмы шестой псалтири дают выход из его собственной отчаяния. Он уже просит Христа позволить ему «взять на себя страдание». Но после того, как он почувствует «шепот зла вокруг шатра», он снова «испугается», хотя его молитва теперь уже о благодарности. После первых ударов убийц Борис находит силы «в ошеломлении» выйти из шатра (деталь, сохраненная Нестором). И затем он еще раз молит убийц: «Мои дорогие и любимые братья, отдайте мне немного времени, чтобы я помолился Богу моему». Только после этой последней жертвенной молитвы («Возьми меня, как овна на убой») он находит в себе силы сказать палачам: «Братья, приступайте к вашей работе и да будет мир брату моему и вам, братьям».

Кроме того, Федотов пишет о Борисе и Глебе в «Русской религиозности».