татарские национальные блюда история

Главные блюда и застольные традиции татар Поволжья

Сколько слоев в свадебной губадие, кого зовут на аш и легенда о

В культуре татар Поволжья объединены традиции нескольких народов: булгар, которые построили здесь государство в X веке, среднеазиатских тюрков, которые принесли на эти земли ислам, и пестрого многонационального войска (его мы привыкли называть татаро-монгольским), которое уничтожило Волжскую Булгарию в XIII столетии и построило на ее территории новое государство.

Татарская кухня испытала на себе влияние практически всех соседей: и русских, и чувашей, и марийцев, и башкир. Бойкая международная торговля тоже приносила свои плоды — новые продукты, специи, блюда. И, конечно, важную роль в татарской кухне всегда играли традиции ислама.

Аш — ритуальное застолье

В переводе с татарского слово аш значит «еда» и, в частности, «суп». А еще так называют традицию ритуального застолья. Современные татары-мусульмане проводят аш в честь никаха (обряда бракосочетания), рождения ребенка, в память о родственниках, во время священных праздников. Обычно аш проходит в семейном кругу. Каждая мусульманская семья сама решает, когда его провести, но начинается он всегда одинаково — с чтения Корана.

Обязательный участник любого аша — пожилая женщина, уважаемая в общине (например, абыстай — супруга муллы, мусульманского священника), или мужчина, умеющий читать Коран на арабском языке. Иногда, по особым случаям, это сам мулла, который может произнести небольшую проповедь. Коран и хадисы (предания о словах, действиях и поступках Мухаммада) слушают перед началом трапезы, но уже сидя за накрытым столом. В комнате стоит тишина, которую прерывает только чтение на арабском языке. Это самая важная часть аша, его основной смысл.

Стол должен быть обильным, его готовят заранее. К моменту, когда гости рассаживаются, на нем уже стоят фрукты, ягоды, свежие или засоленные овощи, выпечка, сладости. Современная традиция допускает наличие рыбных и мясных закусок, например копченой рыбы или казы, то есть конской колбасы.

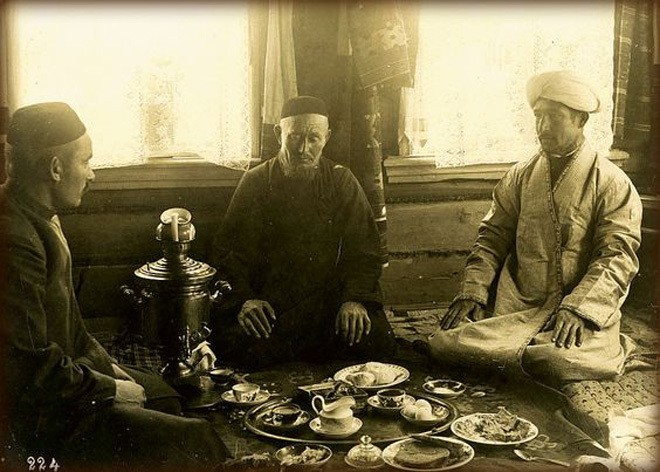

До нынешних времен аш, как и любое татарское застолье, начинался с чая. Сейчас до подачи горячих блюд на стол ставят компоты, соки или воду.

Горячий обед начинается с супа, и чаще всего это токмач — лапша в курином бульоне. Лапша должна быть очень тонкой. Сейчас традиция уходит, но считалось, что хорошая невеста обязана уметь нарезать лапшу «в паутинку». Более того, из двух невест могли выбрать ту, что режет лапшу тоньше. Традиция учить девочек с самого раннего детства раскатывать и резать лапшу была характерна и для мусульман, и для кряшен — крещеных татар.

После супа на стол выносят второе, в роли которого часто выступает большой пирог губадия (тат. гөбәдия) или зур-бэлеш (тат. зур бәлеш). Зур-бэлеш начиняется картофелем, мясом (гусятиной или говядиной) и луком. До конца XIX века, когда картофеля татары не знали, в зур-бэлеш клали крупу, чаще всего полбу. Это сытный и очень нарядный пирог.

Есть бэлеш полагается ложкой: поскольку теста в нем значительно меньше, чем обильной начинки, то сначала с него снимают верхнюю «крышку», и эти кусочки теста раскладываются по тарелкам порционно вместо хлеба. Рядом накладывают начинку. После этого раздают нижний слой бэлеша, мягкий и пропитанный соком от начинки; многие считают его самой вкусной частью пирога. Низ бэлеша получают пожилые гости, например абыстай.

В заключительной части аша, перед тем, как подать чай, на столы могут вынести картофель и мясо (говядину или курятину, вареную или тушеную). Картофель — современное нововведение, дань привычке есть мясо только с гарниром. До XX века на стол ставили просто нарезанное кусками мясо, которое раздавали гостям; самые жирные части доставались самым уважаемым из присутствующих.

Заканчивается аш чаепитием. Тут вступают в дело многочисленные сладости, которые стоят на столе с самого начала трапезы.

Смысл аша заключается не только в том, чтобы сытно и вкусно накормить гостей, но и в соблюдении религиозных традиций. Поэтому еще одна обязательная часть аша — раздача каждому гостю садака, подарков в честь Аллаха: это могут быть платки, отрезы ткани, куски мыла или другие мелочи. Чтецы Корана получают более весомые подарки, чем остальные.

Кроме того, каждый гость уносит с собой гостинец со стола (тат. күчтәнәч). Аш накрывается с таким расчетом, что после него всегда остается достаточное количество еды, чтобы раздать уходящим. Поэтому вернуться с аша можно с куском пирога, фруктами, чак-чаком или кош-теле — с тем, что завернет с собой хозяйка.

Татарское чаепитие

Считается, что чай в Поволжье привезли еще монголы, когда завоевывали Великую Булгарию, в XIII веке, но этот напиток закрепился в XVII веке, когда Российская империя наладила торговые связи с Китаем. В начале XVIII века чай в России можно было купить только в Москве, Петербурге и Казани.

В XIX веке в Казани было уже пять крупных чайных домов и 27 лавок, где продавали спрессованные плитки из Китая. И если в XVII веке чай был очень дорог и пили его только в зажиточных семьях, а простые люди употребляли его как лекарство или по праздникам, то к XIX веку чаепитие прочно вошло в татарский быт, а самовар стал едва ли не главным предметом в доме. Этнограф Николай Воробьев писал о том, что если семья продает или закладывает самовар, то это значит, что она дошла до полной нищеты и готова лишиться самого дорогого.

Татары всегда пили чай очень горячим, практически кипящим. Эта традиция сохранилась и сегодня. Молоко в чай тоже было принято добавлять подогретым — чтобы температура в чашке оставалась высокой. Часто, чтобы сэкономить заварку и добавить чаю аромата, вместе с чайной плиткой заваривали травы: душицу (тат. мәтрүшкә, в некоторых диалектах йылыут), чабрец и зверобой. Сахар в чай не клали: его ели только вприкуску, чтобы не портить вкус напитка.

Традиционный чайный стол очень обилен: масло, мед, кабартма (пышки из дрожжевого теста), уже упоминавшиеся кош-теле и чак-чак, орехи, сухофрукты, пастила из яблок и ягод. По правилам гостеприимства, любого человека, пришедшего в дом, надо накормить, но при этом трапеза может ограничиться бесконечно длинным чаепитием с подачей сладостей и выпечки.

Чай сам по себе тоже входит в любую традиционную трапезу. Татарский писатель Рабит Батулла в своем исследовании татарской кухни «Татар дәстарханы», 2009 приводит такой порядок блюд в старинных застольях:

Чай

Бэлеш

Шулпа (токмач)

Какое-нибудь второе блюдо, например жареная курица

Калжа (крупные вареные куски мяса конины, говядины)

Рисовая или пшенная похлебка

Какое-нибудь второе блюдо, например жареная рыба

Карта (вареные внутренности коня)

Бешбармак

Чай

Жареная баранина

Куллама с салмой

Фрукты

Кумыс (мед или буза Буза — слабоалкогольный напиток из проса, гречихи, ячменя и т. п. )

Через большую паузу снова подается чай

По словам Батуллы, такой порядок подачи блюд сохранился в мишарских деревнях Мишари — субэтнос татар Поволжья и Приуралья. до сих пор.

Народная любовь к чаю отразилась в татарских пословицах и поговорках, например «Чаю выпил — на душе лето настало» или «Когда женщина узнала чай, то забыла о пряже».

Губадия

Это огромный пирог из пресного теста с несколькими слоями начинок, который традиционно пекли на свадьбу. Есть разные виды губадии: сладкую подают к чаю, мясную — как второе блюдо. Сегодня губадию делают с рисом, а до XX века в составе многослойной сладкой начинки были в основном ягоды и сухофрукты. Впрочем, сухофрукты были непременным ингредиентом и мясной губадии тоже. Некоторые этнографы упоминают, что их считали оберегом, способным уберечь молодоженов от дурных предзнаменований.

Обязательный ингредиент губадии сегодня — это корт, специальным образом подготовленный творог: его на протяжении четырех-семи часов томят на огне, смешивая с сахаром и сливочным маслом. Получается коричневая рассыпчатая сладкая масса, которая очень долго хранится и имеет характерный привкус топленого молока. Несколько веков назад корт было принято брать в долгие путешествия: он очень сытный и долго не портится.

Количество слоев в свадебной губадии не случайно: оно символизировало количество дней, которые молодой муж может оставаться в доме жены и ее родителей после бракосочетания. Дело в том, что во многих деревнях жена переезжала к мужу не сразу: сначала муж оставался на несколько дней в доме ее родителей, потом несколько недель приезжал по четвергам, и только после этого жена переезжала в дом мужа. Такое раздельное проживание имело в том числе экономическое значение: калым за невесту родители жениха не всегда могли выплатить сразу. Так что жена отправлялась к ним в дом только после того, как ее семья получит все, что полагалось по предсвадебному договору.

Таким образом, в губадии могло быть от пяти до девяти слоев. На свадьбе ее торжественно разрезал со стороны жениха (обычно отец). Делалось это одним медленным движением, чтобы открыть сразу все начинки и проверить, как пропекся пирог. Пропечь все слои равномерно в деревенской печи было непростой задачей. Если внутри губадия оставалась сыроватой, то прямо во время свадьбы начинали печь новую. После праздничного застолья ее делили по числу гостей и давали им с собой в качестве гостинца. Если же губадия получалась с первого раза, то ее сначала делили на четыре части, одну из которых посылали в дом жениха (для тех родственников, которые не смогли прийти на свадьбу), а остальные съедали на свадебном застолье.

Перед тем как разрезать губадию, отец жениха должен был накрыть ее полотенцем и положить на него деньги — совершить своеобразный обряд выкупа пирога.

Сегодня татары воспринимают губадию как лакомство к чаю, а начинка в ней состоит из слоя корта и сладкого риса с сухофруктами. Но ни одна свадьба без нее не обходится. Как и без чак-чака.

Чак-чак

Чак-чак — крохотные кусочки сдобного теста, обжаренные в масле и склеенные между собой медовой глазурью, самое известное татарское блюдо.

По мнению большинства этнографов, татары унаследовали рецепт чак-чака от булгар. Для его изготовления нужны только локальные продукты: в нем нет ни сухофруктов (которые везут из Средней Азии), ни специальных пряностей. Только мед, масло, яйца, молоко и мука.

Татарский этнограф Каюм Насыри в XIX веке приводил булгарскую легенду, согласно которой хан заказал придумать к свадьбе сына новое угощение. Но не простое, а праздничное, легкое в приготовлении, непортящееся, вкусное, сытное и такое, чтобы воины могли есть его на ходу. По легенде, блюдо, отвечающее всем условиям, изобрела жена одного пастуха.

На свадьбе хан наделил чак-чак всевозможными символическими значениями: обилие шариков из теста обозначало многочисленное потомство, которое появится у молодоженов; склеенные между собой кусочки олицетворяли связь между супругами; золотистый цвет блюда — сияние монет; речи супругов должны были быть такими же сладкими, как мед, а форма блюда — горка — была пожеланием того, чтобы дела у молодых шли только вверх.

Возможно, Насыри добавил от себя, но чак-чак прочно вошел именно в свадебную традицию — современная татарская свадьба без него не обходится. Чак-чак играет в ней и роль русского каравая: после обряда бракосочетания молодым выносят чак-чак на полотенце, и они кусают его с двух сторон. У кого во рту окажется больший кусок, тот и будет руководить в доме.

В то время как губадию для свадьбы в разных деревнях могли готовить как в доме невесты, так и в доме жениха, чак-чак всегда делали у невесты. Он считается женским блюдом. Его, как губадию, тоже делили на четыре части, и четверть отправляли родственникам жениха, не присутствовавшим на свадьбе.

Название чак-чак некоторые специалисты возводят к имени персонажа политеистического пантеона древних булгар. Оно произносится как Чагы или Чага, и этот персонаж якобы отвечает за семейный очаг и достаток. Но это неподтвержденная информация — большинство этнографов все-таки склонны считать, что название блюда происходит от сходного по звучанию татарского слова, которое переводится как «чуть» (кусочки теста очень маленькие, чак-чак собран из множества мелких «чуть-чутей»).

Казы и другие блюда из конины

Конина (тат. җылкы) в традиционной татарской кухне имела очень важное значение. Ислам запрещает есть свинину, поэтому основные виды мяса для татар-мусульман — это баранина, говядина и конина. В отличие от свинины, баранины и говядины, поедание конины в исламе четко не регламентировано, поэтому разные мусульманские народы решают этот вопрос по-разному. Конину едят не только татары, но и казахи, киргизы, башкиры, узбеки и многие другие народы, которые изначально были кочевыми и жили в степи. Конь давал им все — и пищу, и одежду, и сбрую, и дом (шкурами лошадей укрывали юрты) — был источником жизни во всех смыслах. А вот арабы и турки конину не едят: для них конь — это в первую очередь соратник по битве, употреблять его в пищу зазорно.

Степняки, в том числе и татары, всегда четко разделяли коней для скачек, для войн, для работы и для пищи. Разумеется, скакунов и тягловых коней не ели. Для стола выращивали особых лошадей (их и называли җылкы). Как правило, в пищу шла молодая кобыла от двух до четырех лет. Из подгривного пласта жира делали аналог соленого сала, мясо шло на тушение, жарку, его вялили, из него варили похлебку. Внутренности тоже подготавливали особым способом и ели.

На современном татарском столе конины стало немного: все-таки говядина и мясо птицы в Поволжье более доступны и распространены. Но татары продолжают готовить из нее бешбармак, тушить мясо и делать знаменитую казы — конскую колбасу. Многие называют ее казылык, но это не совсем корректно: казылык — это только начинка для приготовления колбасы.

Традиционные рецепты предполагают использование мяса брюшины с добавлением кусков филе. Мясо должно быть очень жирным — примерно на %. Готовится настоящая казы долго: ее вялят примерно три месяца. Всего век назад казы ели постоянно, по крайней мере в зажиточных домах, — сегодня это скорее деликатес.

Мясо гуся и утки в татарской кухне очень популярно. Его добавляют в начинки для мясных пирогов, жарят, варят и запекают. Праздничные варианты эчпочмака (знаменитых треугольных пирожков с мясом и картошкой) включают гусятину или утятину, а вовсе не говядину. Некоторые этнографы утверждают, что водоплавающие птицы имеют в татарской культуре сакральное значение.

Очень важную роль гусь играл на свадьбе. Его подавали как заключительное блюдо основного застолья, перед финальным чаепитием. Гусь символизировал достаток; в некоторых деревнях деньги для молодых и сегодня собирают именно при выносе гуся.

Процесс разделки часто сопровождался комментариями. Например: «Невеста, ты много летала, обрезаю тебе крылышки. Когда придут родственники — не стой с опущенными руками (отрезается левое крыло). Жених, чтобы руки не были длинными — отрезаю тебе их (отрезается правое крыло гуся). Чтобы глаза твои не смотрели в другое место — обрезаю тебе шею (отделяется шейка птицы). Чтобы без жены не ходил никуда — обрезаю тебе ноги». И так далее.

После этого участникам застолья раздавали птицу в строго определенной последовательности: каждая часть тушки имела свое значение. В разных деревнях есть разные интерпретации того, какую роль будут играть в семейной жизни разные части птицы. Например, в одной из деревень голову гуся отрезали, «чтобы жена не перешагнула через голову мужа», а крылья — «чтобы муж был верен в семье». Очень часто крыло должна была съесть невеста: как и в русской ритуальной традиции, это символизировало уход девушки из родного дома.

Современную татарскую свадьбу тоже сложно представить себе без гуся, запеченного целиком. Но сегодня это просто дань традиции и дорогое торжественное блюдо.

Татарская кухня

Татарская кухня – одна из самых полезных и вкуснейших кухонь на основе идеально сбалансированных за свою многотысячелетнюю историю мясных, молочных, мучных и овощных продуктов с максимально натуральным вкусом. Большинством традиционных татарских блюд можно смело кормить даже маленьких детей, так как татарские блюда при приготовлении не нуждаются в аллергенных специях и усилителях вкуса.

Кулинарное искусство татарского народа богато своими национальными и культурными традициями, уходящими в глубь веков. В процессе многовековой истории сложилась оригинальная национальная кухня, сохранившая свои самобытные черты до наших дней. Её своеобразие тесно связано с социально-экономическими, природными условиями жизни народа, особенностями его этнической истории.

Поволжские татары произошли от тюркоязычных племён, которые расселились на территории Евразии. Исторические события хотя и внесли значительные осложнения в этнические процессы края, не изменили сложившийся уклад хозяйственно-культурной жизни народа. Ма териальная и духовная культура татар, в том числе и их кухня, продолжали сохранять этнические особенности тюркских племен. Кулинарные заимствования, расширение ассортимента продуктов не изменили основных этнических особенностей кухни татар, а сделали её более разнообразной. Так в татарской кухне укоренились катык, бал-май, кабартма, чак-чак, эчпочмак, пельмен, чай, плов, пахлава.

Существенное влияние на формирование национальной кухни оказали политические условия и природная среда. Расположение на стыке двух географических зон — лесного Севера и степного Юга, а также в бассейне двух крупных рек — Волги и Камы, способствовало обмену естественными продуктами между этими двумя природными зонами, раннему развитию торговли. Все это значительно обогатило ассортимент продуктов народной кухни. В быт татар довольно рано вошли рис, чай, сухие фрукты, орехи, приправы и пряности.

Однако в основном состав продуктов татарской кухни определяло зерново-животноводческое направление.

Возделывание зерновых культур у поволжских татар издавна идёт в сочетании со скотоводством. Преобладал крупный и мелкий рогатый скот. Лошадей разводили не только для нужд земледелия и транспорта; конина шла в пищу, её употребляли в варёном, солёном и вяленом видах. Но любимым мясом поволжских татар всегда считалась баранина, хотя она и не занимает исключительного положения. Наравне с ней большое распространение имеет и говядина.

Значительным подспорьем в крестьянских хозяйствах являлось птицеводство. Разводили в основном кур, гусей, уток. Живя с древнейших времён в лесостепной полосе, татары издавна знали и пчеловодство. Мед и воск составляли важную статью дохода населения.

Молочная кухня поволжских татар всегда была довольно разнообразной. Молоко использовалось главным образом в переработанном виде (творог, сметана, катык, айран и др.).

Интересна и разнообразна татарская национальная кухня. Многочисленные путешественники, посещавшие Казань, называли национальную кухню сытной и вкусной, простой и изысканной, их удивляло разнообразие и редкое сочетание продуктов, а также гостеприимство, запоминавшееся надолго. По древнему татарскому обычаю в честь гостя расстилалась праздничная скатерть и на стол выставлялись лучшие угощения — сладкий чак-чак, баурсак, кош-теле, талкыш-калява, шербет, липовый мёд, и, конечно, душистый чай. Гостеприимство на Востоке всегда ценилось высоко. «Негостеприимный человек — неполноценный», — считалось у мусульман. Гостей было принято не только угощать, но и одаривать подарками. По обычаю и гость отвечал тем же. В народе говорили: «Кунак ашы — кара каршы», что значит «Гостевое угощение взаимное».

Гостеприимство считалось одной из главных добродетелей ещё у булгар. В полной мере это проявилось во время приёма посольства багдадского халифа, прибывшего по просьбе булгарского царя Альмуша летом 922 года, чтобы способствовать принятию ислама в Волжской Булгарии. Ещё в пути сыновья и братья царя встретили гостей хлебом, мясом и просом. Особенно поразил посла Сусана радушный официальный приём в царской юрте. После обильного стола гостям было предложено унести оставшиеся яства в своё жилище.

Особые нормы и правила на принятия пищи налагала религия ислам. По исламским канонам – шариату запрещалось употреблять нехаляльные продукты – мясо свиньи, а также некоторых птиц, например, сокола, лебедя — они считались священными.

В девятый месяц мусульманского лунного календаря, рамазан, когда был ниспослан на землю Коран, все мусульмане старше 12 лет обязывались держать 29—30 дней пост- Уразу — полное воздержание от еды и питья в светлое время суток. Шариат призывал соблюдать умеренность в еде не только во время уразы, но и в повседневной жизни.

Один из главных пищевых запретов касался вина и других алкогольных напитков. В коране отмечается, что в вине, как в азартной игре, есть плохое и хорошее, но первого больше. «Вино является явным корнем и источником грехов, и кто выпил его, теряет рассудок. Он не знает Бога, никого не уважает…» — говорил пророк Муххамад.

Согласно исламской этике (адаб), любая еда начиналась с мытья рук. Перед началом трапезы мусульманин произносил: «Бисмиллах арра хман аррахим» («Во имя Аллаха милосердного и милостивого»), заканчивалась еда также молитвой. Ели мужчины и женщины отдельно. Известный татарский просветитель и энциклопедист Каюм Насыри в своей книге о воспитании описал ряд правил, обязательных во время еды: «За стол садись сразу же, как только подадут еду, не заставляй себя ждать. Ешь правой рукой, если за столом собрались почтенные люди, не тяни к еде руку раньше них — это невоспитанность. В умеренной еде большая польза — будешь здоров телом, ясен умом, силен памятью.»

Основу питания составляла мясо-молочная и растительная пища. Любимым мясом татар считалась баранина, ценилась домашняя птица. Популярными мясными блюдами были — плов и пельмени, которыми угощали по обычаю молодого зятя и его друзей.

Молоко использовалось в основном в переработанном виде. После отстоя получали сливки, затем масло. Из квашеного молока готовился излюбленный татарский напиток — катык, который шёл на приготовление сюзьмы — татарского творога. Другая разновидность творога — еремчек, корт.

Из всего многообразия блюд наиболее характерны: во-первых, супы и бульоны (шулпа, токмач) мясные, молочные и постные. Во-вторых, распространёнными у татар являются мучные печеные изделия — бэлеши, перемячи, бэккэны, эч-почмаки, сумса и другие с начинкой из мяса, картофеля или каши. В-третьих, наличие «Чайного стола — души семьи», как говорят татары, подчёркивая его значимость в застольном ритуале. Чай с печеными изделиями заменяет порой завтрак или ужин, чай — непременный атрибут встречи гостя. Наиболее широко распространённым напитком у татар всех классов являлся чай, который пили часто и много, гораздо больше, чем соседние народности.

Восхвалялся чай и в народных татарских баитах-сказаниях:

В этом мире у Аллаха много разных вкусных яств,

Не сравниться им, однако, с чаем, главным из лекарств.

Столько ценных и целебных свойств не сыщешь у других:

В сытых превратит голодных, в юных — старых и больных.

К чаю подавалось угощение из сладкого теста катлама, пахлава, кoш-теле, чак-чак, баурсак, талкыш-калява. С чаем охотно пили мёд. Из него готовилось обязательное угощение в честь рождения ребёнка — пюре-альба, свадебное лакомство — бал-май. Шербет — сладкий фруктово-медовый напиток — употреблялся также во время совершения свадебного обряда, невеста посылала его гостям, которые, выпив ширбет, клали на поднос ей деньги в подарок.

Казанская кухня, впитавшая в себя кулинарные традиции булгар, татар, влияние Востока и Европы, богата самыми разнообразными блюдами повседневного и праздничного стола. И по сей день сохранились не только замечательные рецепты национальной кулинарии, но и существовавшее в веках радушное гостеприимство народа.

Все кушанья можно разделить на следующие виды: жидкие горячие блюда, вторые блюда, печёные изделия с несладкой начинкой (также подававшиеся на второе), печёные изделия со сладкой начинкой, подававшиеся к чаю, лакомства, напитки.

Первостепенное значение имеют жидкие горячие блюда — супы и бульоны. В зависимости от бульона (шулпа, шурпа), на котором они приготовлены, супы можно разделить на мясные, молочные и постные, вегетарианские, а по тем продуктам, которыми они заправляются, на мучные, крупяные, мучно-овощные, крупяно-овощные, овощные. В процессе развития культуры и быта народа ассортимент национальных супов продолжал пополняться и за счёт овощных блюд. Однако своеобразие татарского стола до сих пор определяют супы с мучной заправкой, прежде всего суп-лапша (токмач).

Праздничным и в некоторой степени ритуальным блюдом у татар являются пельмени, которые всегда подавались с бульоном. Ими угощали молодого зятя и его дружков (кияу пилмэне). Пельменями также называются вареники с различной начинкой (из творога, конопляных семян и гороха). В качестве второго блюда в традиционной татарской кухне фигурируют мясные, крупяные блюда и картофель. На второе чаще всего подают отваренное в бульоне мясо, нарезанное небольшими плоскими кусочками, иногда слегка потушенное в масле с луком, морковью и перцем. Если же суп готовят на курином бульоне, то на второе подают отваренную курицу, также порезанную на кусочки. На гарнир чаще используется отварной картофель, в отдельной чашке подаётся хрен. В праздничные дни готовят курицу, фаршированную яйцами с молоком (тутырган тавык/таук).

Наиболее древним мясо-крупяным блюдом является бэлиш, запечённый в горшке или сковороде. Его готовят из кусочков жирного мяса (баранины, говядины, гусятины или гусиных и утиных потрохов) и крупы (пшено, полба, рис) или картофеля. К этой же группе блюд следует отнести тутырму, представляющую собой кишку, начинённую рубленой или мелко нарезанной печенью и пшеном (или рисом).

Наряду с классическим (бухарским, персидским) готовился и местный вариант — так называемый «казанский» плов из отварного мяса.

К разновидности мясных вторых блюд следует отнести также отварные мясо-тестяные блюда, например кулламу (или бишбармак), общие для многих тюркоязычных народов. Заготовку мяса впрок (на весну и лето) производят путём засаливания (в рассолах) и вяления. Из конины готовят колбасы (казылык), вяленые гусь и утка (каклаган каз, каклаган урдэк или тозлы каз, тозлы урдэк) считаются лакомством. Деликатесное блюдо татар. Зимой мясо хранят в замороженном виде.

Большой популярностью у татар пользуются яйца домашних птиц, главным образом куриные. Их едят в варёном, жареном и печёном виде.

Широкое распространение в татарской кухне имеют различные каши: пшенная, гречневая, овсяная, рисовая, гороховая и так далее. Некоторые из них являются очень древними. Пшенная, например, в прошлом была ритуальным блюдом.

Особенностью традиционного стола является разнообразие мучных изделий. Пресное и дрожжевое тесто делают двух видов — простое и сдобное. Для сдобы добавляется масло, топленое сало, иногда конское, яйца, сахар, ваниль, корица. К тесту татары относятся очень внимательно и хорошо умеют его готовить.

Обращает на себя внимание разнообразие как по форме, так и по назначению изделий из пресного теста, несомненно, более древних, чем из кислого. Из него пекли булочки, лепешки, пирожки, лакомства к чаю и так далее.

Наиболее характерны для татарской кухни изделия из кислого теста. К ним прежде всего относится хлеб икмэк ипи эпэй – каравай). Без хлеба не проходит ни один обед – обычный или праздничный, он считается священной пищей. В прошлом у татар существовал даже обычай клятвы хлебом — ипи-дер. Дети с малых лет приучались подбирать каждую упавшую крошку. За едой резал хлеб старший член семьи. Хлеб пекли из ржаной муки. Лишь зажиточные слои населения употребляли, и то не всегда, пшеничный хлеб.

Кроме хлеба, из крутого дрожжевого теста изготовляется много различных изделий. Наиболее широко распространённым видом этой серии является кабартма. По способу тепловой обработки различают кабартму, испечённую на сковороде перед разогретым пламенем печи, и кабартму, испечённую в котле, в кипящем масле. В прошлом иногда к завтраку кабартму пекли из хлебного ржаного теста. Из хлебного же теста делали лепёшки, но из более круто замешанного и тоньше раскатанного. Кабартму и лепёшки ели горячими, густо смазанными маслом.

Специфичны и многообразны у татар печеные изделия с начинкой. Наиболее древним и простым из них является кыстыбый, или, как его ещё называют, кузикмяк, представляющий собой лепешку из пресного теста, сложенную пополам и начинённую пшенной кашей. С конца XIX века кыстыбый стали делать с картофельным пюре.

Любимым и не менее древним печённым блюдом является бэлиш из пресного или дрожжевого теста с начинкой из кусочков жирного мяса – баранины, говядины, гусятины, утятины и тому подобное с крупой или картофелем. Бэлиш делали больших и малых размеров, в особо торжественных случаях — в форме низкого усечённого конуса с отверстием сверху и пекли в печи. Позже так стали называть обычные пироги с различной начинкой.

Традиционным татарским кушаньем является и эчпочмак (треугольник) с начинкой из жирного мяса и лука. Позже в начинку стали добавлять и кусочки картофеля.

Своеобразную группу жаренных на масле изделий составляют перемячи. В старые времена их делали с начинкой из мелко нарезанного варёного мяса, жарили на масле в казанах и подавали к завтраку с крепким бульоном.

Распространённым изделием, особенно сельской кухни, является бэккэн (или тэкэ). Это пирожки, более крупные, чем обычно, овальной или полулунной формы, с различной начинкой, часто с овощной (тыква, морковь, капуста). Особенной популярностью пользуется бэккэн с тыквенной начинкой. К этой же группе следует отнести сумсу, по форме напоминающую пирожок. Начинка такая же, как у бэккэна, но чаще мясная (с рисом).

Очень своеобразным изделием является губадия, прежде всего характерная для кухни городских казанских татар. Этот круглый высокий пирог с многослойной начинкой, включающей рис, сухофрукты, корт (разновидность творога) и многое другое — одно из обязательных угощений при торжественных приёмах.

Татарская кухня очень богата изделиями из сдобного и сладкого теста: чельпек, катлама, кош-теле, ляваш, паштет и т. д., которые подаются к чаю. Некоторые сдобные изделия — по содержанию и способу приготовления типичные для многих тюркоязычных народов — подвергались дальнейшему усовершенствованию, образуя оригинальные национальные блюда. Из таких оригинальных блюд баурсак (небольшие в отличие от других тюркских аналогов рыхлые отдельные медовые шарики-пончики) и чак-чак (плотные медовые кусочки теста в медовом сиропе) являются обязательным свадебным угощением, а последний также является самым распространённым сладким подарком-сувениром из Татарстана. Чак-чак, завернутый в тонкий лист сухой фруктовой пастилы, приносит в дом мужа молодая, а также её родители, и он является особо почётным угощением на свадьбах. Ещё более оригинальным и уникальным татарским блюдом являются кош-теле (воздушное мелкое полупеченье-полупончики, как правило, несладкие сами, но обсыпанные сахарной пудрой) и талкыш-кэлэвэ (более плотные чем сахарная вата и более рыхлые чем турецкое пишмание сладкие опилки в форме небольшого перевёрнутого стаканчика-стопочки).

Из сладостей наиболее широко используется мёд. Из него готовят лакомства, подают к чаю.

Из напитков наиболее старинным является айран, получаемый путём разбавления катыка холодной водой. Татары издавна употребляют также квас, приготовлявшийся из ржаной муки и солода. Во время званых обедов на десерт подают компот из кураги.

Традиционным в кухне татар является чай, большими любителями которого они являются. Чай с печеными изделиями (кабартма, оладьи) порой заменяет завтрак. Пьют его крепким, горячим, часто разбавляя молоком. Чай у татар является одним из атрибутов гостеприимства.

Из других характерных напитков можно отметить шербет — сладкий напиток из мёда, имевший в конце XIX — начале XX века лишь ритуальное значение. Например, у казанских татар во время свадьбы в доме жениха гостям выносили «шербет невесты». Гости, выпив этот шербет, клали на поднос деньги, которые предназначались молодым.

Для понимания специфики национальной кухни немаловажное значение имеет форма очага, с которой, в свою очередь, связана технология приготовления блюд. Татарская печь по внешнему виду имеет значительное своеобразие, связанное с этнической особенностью народа. Её отличает меньшая лежанка, низкий шесток, а самое главное — наличие бокового выступа с вмазанным котлом существенно отличает от печей других народов.

Обжаривание мяса в жирах для традиционной татарской кухни не характерно. Оно имело место лишь при изготовлении плова. В горячих блюдах преобладали отварные и полуотварные мясные изделия. Мясо варили в супе крупными кусками и измельчали лишь перед едой. Иногда отварное или полуотварное мясо или дичь, разделив на небольшие куски, подвергали дополнительной тепловой обработке в виде обжаривания или тушения в котле. Дополнительная обработка – обжаривание целой тушки гуся или утки производилась в духовой печи.

Блюда над открытым огнём готовились реже. К этой технологии прибегали при изготовлении оладьев (тэче кыймак) и яичницы (тэбэ), при этом сковорода ставилась на таган.

Наиболее универсальной посудой для приготовления пищи в духовой печи являлись чугуны и горшки. В чугунах варили картофель, иногда суп гороховый, а в горшках — различные каши. Широкое распространение у татар получили большие и глубокие сковороды для выпечки бялишей и губадии.

Из гончарной посуды, кроме горшков, применялись корчаги для замешивания теста, кринки и кувшины для хранения и переноски молочных продуктов и напитков. В зависимости от назначения они были разных размеров: молочные кувшины ёмкостью в 2—3 литра, а кувшины для хмельного напитка буза — в 2 ведра.

В прошлом у татар, как и у других народов Среднего Поволжья и Приуралья, широкое применение находил деревянный кухонный инвентарь: скалки и доски для разделывания теста, колотушка для размешивания продуктов в процессе приготовления блюд и толчения картофеля. Для черпания воды, кваса, айрана, бузы пользовались долблёными из клёна или берёзы ковшами продолговатой формы, с короткой, загнутой крючком книзу, ручкой. Пищу из котла и чугуна доставали деревянными поварёшками.

Комплекс деревянной посуды применялся и при выпечке хлеба. Так, тесто для хлеба замешивали в квашне, сделанной из плотно пригнанных клепок, стянутых обручами. Помешивали тесто деревянной лопатой. Разделывали хлебное тесто на отдельные караваи в неглубоком деревянном корыте — ночевке (жилпуч), который также использовался для замешивания пресного теста. «Подходить» разделанные караваи раскладывались в деревянные или сплетённые из соломы чашки. Хлеб сажали в печь при помощи деревянной лопаты.

Катык заквашивали и переносили в клёпаных кадушечках высотой около 20 см и диаметром в 25 см. В небольших липовых кадках с плотной крышкой хранили мёд, нередко и топлёное масло.

Масло сбивали в деревянных маслобойках, реже ящичных пахтаниях или просто в горшке при помощи мутовки. Маслобойки представляли собой цилиндрические кадушки из липы высотой до 1 м и диаметром до 25 см.

С середины XIX в. заметно расширение кухонного инвентаря фабричного производства. В обиходе появляется металлическая в том числе эмалированная, фаянсовая и стеклянная посуда. Однако в быту основной части населения, особенно сельского, кухонный инвентарь фабричного производства не получил преобладающего значения. Оставались без изменения печь с котлом и соответствующая им технология блюд.

В то же время фабричная столовая посуда в быт татар вошла довольно рано. Особенное внимание обращалось на чайную посуду. Чай любили пить из маленьких чашек чтобы не остывал. Низкие маленькие чашечки, с закруглённым дном и блюдцем, в народе принято называть «татарскими». Предметом сервировки чайного стола, кроме чашек, индивидуальных тарелок, сахарницы, молочника, заварного чайника, чайных ложек, являлся и самовар. До блеска вычищенный, шумящий самовар с заварным чайником на конфорке задавал тон приятной беседе, хорошему настроению и всегда украшал стол как в праздники, так и в будни.

В наши дни произошли большие изменения и в способах тепловой обработки блюд, и в кухонном инвентаре. Внедрение в быт газовых плит, микроволновых печей и т. п. привело к заимствованию новых технологических приёмов и блюд, прежде всего жареных (мяса, рыбы, котлет, овощей), а также обновлению кухонного инвентаря. В связи с этим отошли на второй план котлы, чугуны, горшки, а также значительная часть деревянной утвари. В каждой семье имеется большой набор кастрюль, различных сковородок и другой посуды.

Тем не менее, продолжают широко применяться в хозяйстве скалка и доска для раскатывания теста, всевозможные бочки и кадки для хранения продуктов, корзинки и берестяные кузова для ягод и грибов. Нередко используется и гончарная посуда.

Сейчас на обеденном столе татарской семьи в городах наряду с национальными татарскими блюдами можно увидеть весь ассортимент продукции мировой интернациональной кухни. Хранительницей традиционных блюд татарской кухни осталась сельская местность. Татарские блюда сохранили оригинальность своего оформления, приготовления и вкусовых качеств, что является одной из причин их популярности среди других народов.