открытопузырные и закрытопузырные рыбы

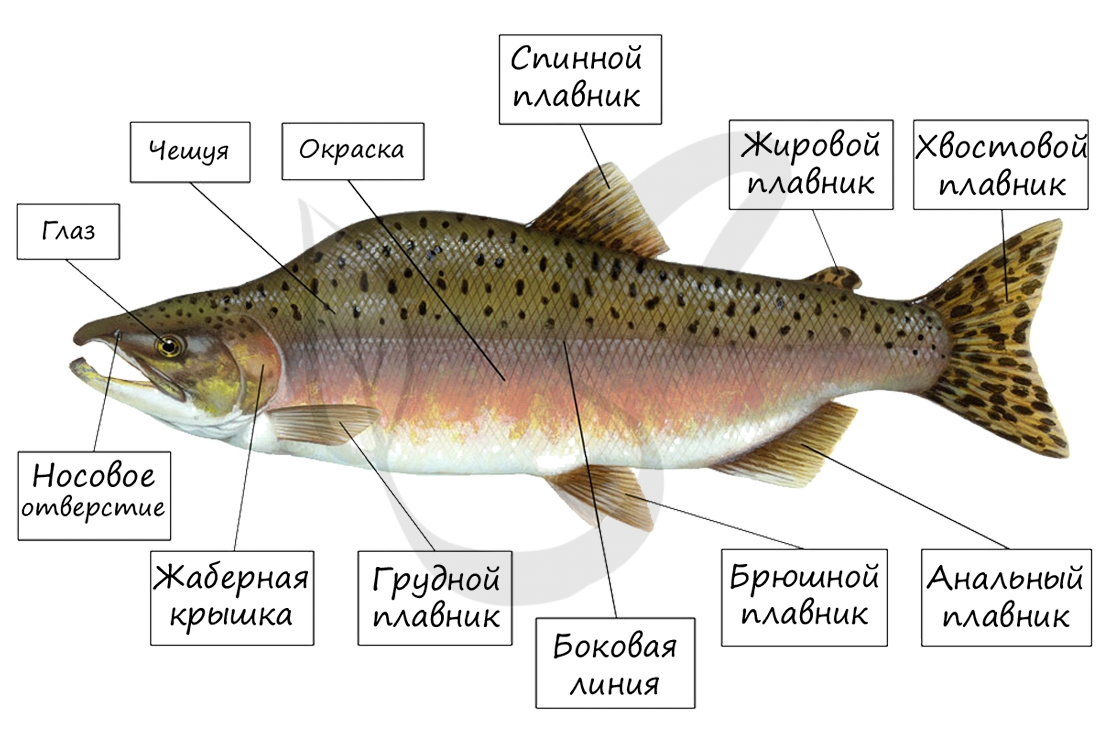

Анатомия рыб: строение, форма, цвет

Плавучесть рыб

ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ ПУЗЫРЬ И ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЫБ

Плавучесть рыб (отношение плотности тела рыбы к плотности воды) может быть нейтральной (0), положительной или отрицательной. У большинства видов плавучесть колеблется от +0,03 до –0,03. При положительной плавучести рыбы всплывают, при нейтральной парят в толще воды, при отрицательной погружаются.

Нейтральная плавучесть (или гидростатическое равновесие) у рыб достигается: 1) при помощи плавательного пузыря; 2) обводнением мышц и облегчением скелета (у глубоководных рыб) 3) накоплением жира (акулы, тунцы, скумбрии, камбалы, бычки, вьюны и т.д.).

Большинство рыб имеют плавательный пузырь. Его возникновение связывают с появлением костного скелета, который увеличивает удельный вес костных рыб. У хрящевых рыб плавательный пузырь отсутствует, из костистых его нет у донных (бычки, камбалы, пинагор), глубоководных и некоторых быстроплавающих видов (тунец, пеламида, скумбрия). Дополнительным гидростатическим приспособлением у этих рыб является подъемная сила, которая образуется за счет мускульных усилий.

Плавательный пузырь образуется в результате выпячивания дорзальной стенки пищевода, его основная функция – гидростатическая. Плавательный пузырь воспринимает также изменения давления, имеет непосредственное отношение к органу слуха, являясь резонатором и рефлектором звуковых колебаний. У вьюновых плавательный пузырь покрыт костной капсулой, утратил гидростатическую функцию, и приобрел способность воспринимать изменения атмосферного давления. У двоякодышащих и костных ганоидов плавательный пузырь выполняет функцию дыхания. Некоторые рыбы способны при помощи плавательного пузыря издавать звуки (треска, мерлуза).

Плавательный пузырь представляет собой относительно большой эластичный мешок, который расположен под почками. Он бывает: 1) непарный (большинство рыб); 2) парный (двоякодышащие и многоперы). У многих рыб плавательный пузырь однокамерный (лососевые), у некоторых видов двухкамерный (карповые) или трехкамерный (ошибень), камеры между собой сообщаются. У ряда рыб от плавательного пузыря отходят слепые отростки, соединяющие его с внутренним ухом (сельдевые, тресковые и др.).

Плавательный пузырь заполнен смесью кислорода, азота и углекислого газа. Соотношение газов в плавательном пузыре у рыб различается и зависит от вида рыб, глубины обитания, физиологического состояния и др. У глубоководных рыб в плавательном пузыре содержится значительно больше кислорода, чем у видов, обитающих ближе к поверхности.

Рыбы с плавательным пузырем делятся на открытопузырных и закрытопузырных.

У открытопузырных рыб плавательный пузырь соединяется с пищеводом с помощью воздушного протока. К ним относятся – двоякодышащие, многоперы, хрящевые и костные ганоиды, из костистых – сельдеобразные, карпообразные, щукообразные. У атлантической сельди, шпрота и хамсы помимо обычного воздушного протока имеется второй проток позади анального отверстия, который соединяет заднюю часть плавательного пузыря с внешней средой. У закрытопузырных рыб воздушный проток отсутствует (окунеобразные, трескообразные, кефалеобразные и др.).

Первоначальное заполнение плавательного пузыря газами у рыб происходит при заглатывании личинкой атмосферного воздуха. Так, у личинок карпа это имеет место через 1–1,5 суток после вылупления. Если этого не происходит, развитие личинки нарушается и она гибнет. У закрытопузырных рыб плавательный пузырь со временем утрачивает связь с наружной средой, у откры- топузырных воздушный проток сохраняется в течение всей жизни.

Регулирование объема газов в плавательном пузыре у закрытопузырных рыб происходит при помощи двух систем: 1) газовая железа (наполняет пузырь газами из крови); 2) овал (поглощает газы из пузыря в кровь).

Газовая железа – система артериальных и венозных сосудов, расположенных в передней части плавательного пузыря. Овал – участок во внутренней оболочке плавательного пузыря с тонкими стенками, окруженный мышечным сфинктером, расположен в задней части пузыря. При расслаблении сфинктера газы из плавательного пузыря поступают к среднему слою его стенки, где имеются венозные капилляры и происходит их диффузия в кровь. Количество поглощаемых газов регулируется изменением величины отверстия овала.

При погружении закрытопузырных рыб объем газов в их плавательном пузыре уменьшается, и рыбы приобретают отрицательную плавучесть, но по достижении определенной глубины адаптируются к ней путем выделения газов в плавательный пузырь через газовую железу. При подъеме рыбы, когда давление уменьшается, объем газов в плавательном пузыре увеличивается, избыток их поглощается через овал в кровь, а затем через жабры удаляется в воду.

У открытопузырных рыб овала нет, избыток газов выводится наружу через воздушный проток. Большинство открытопузырных рыб не имеют газовой железы (сельдевые, лососевые). Секреция газов из крови в пузырь развита слабо и осуществляется с помощью эпителия, расположенного на внутреннем слое пузыря. Многие открытопузырные рыбы для обеспечения на глубине нейтральной плавучести перед погружением захватывают воздух. Однако при сильных погружениях его бывает недостаточно, и наполнение плавательного пузыря происходит газами, поступающими из крови.

Н. В. ИЛЬМАСТ. ВВЕДЕНИЕ В ИХТИОЛОГИЮ. Петрозаводск, 2005

Плаватальный пузырь, часть 2: Принципы работы

В первой части рассказа о плавательном пузыре речь в основном шла о его положении относительно кишечника у разных групп рыб, а также о путях возможной эволюции от первичного вентрального легкого древних рыб к настоящему дорзальному плавательному пузырю рыб современных. Сегодня мы более подробно рассмотрим внутреннее устройство этого органа и еще раз вернемся к разнообразию его строения.

Схема строения плавательного пузыря рыб

Теперь давайте немного подробнее рассмотрим строение этих двух «рабочих» зон.

Красное тело внешне выглядит как густое скопление копилляров

Микроструктура чудесной сети и разность парциальных давлений газов в разных ее участках.

Стрелками показано направление газов и кровотока.

Униполярный и биполярный типы строения чудесной сети

Капилляры овала (показаны стрелкой)

Разнообразие строения плавательного пузыря костистых рыб.

Секреторная часть обозначена толстой линией.

Положение камер плавательного пузыря относительно друг друга может быть различным. Чаще всего они располагаются друг за другом последовательно от головы к хвостовому концу тела, однако могут располагаться и параллельно друг другу по бокам тела симметрично относительно позвоночника. Так происходит, например, у ведущих придонный образ жизни рыб рода Prionotus из отряда Скорпеновых (Scorpaeniformes).

Prionotus carolinus имеет плавательный пузырь, две камеры которого располагаются параллельно вдоль боков тела.

Подробнее о функционировании плавательного пузыря я расскажу в одном из следующих постов.

Надкласс рыбы

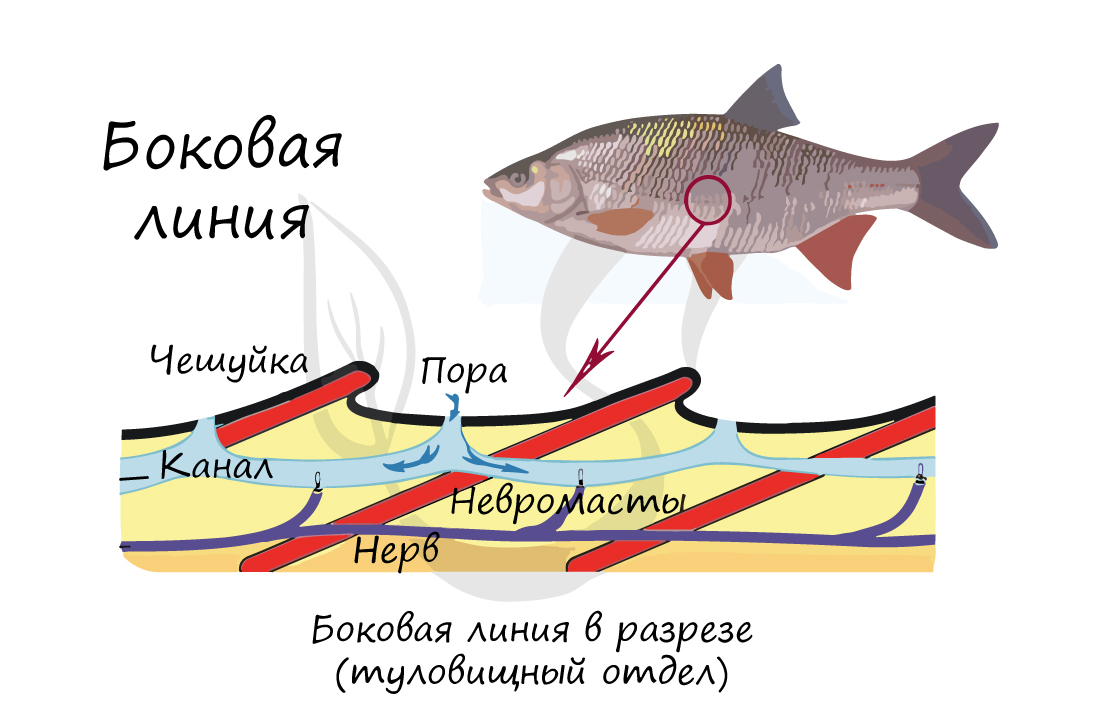

Общими признаками всех рыб является наличие обтекаемой формы тела, жизнь в воде. Тело подразделяется на голову, туловище и хвост. Хорошо развиты органы чувств: зрения, обоняния, слуха, осязания, равновесия.

Ароморфозы рыб

Рыбы отличаются от предшествующих эволюционных форм новыми, прогрессивными чертами строения, которые повысили их уровень организации. Давайте их перечислим.

Образуются предшественники конечностей, плавники, парные придатки тела, обособленные от туловища и головы, приводимые в движение мускульной силой.

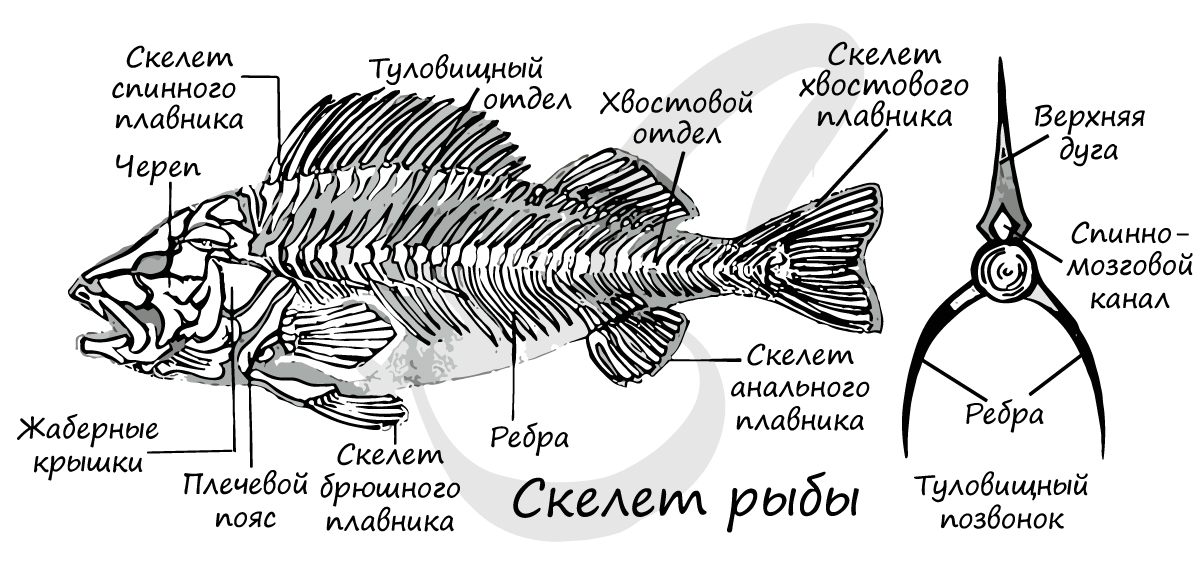

У рыб хорда редуцируется, на ее месте формируется позвоночник. У хрящевых рыб позвоночник в течение всей жизни имеет хрящевое строение, а у костных рыб позвоночник окостеневает: он представлен костной тканью.

Обратите особое внимание, что в скелете хрящевых ганоидов (осетровых рыб) хорда сохраняется на всю жизнь.

Костные рыбы

Для большинства костных рыб характерен костный скелет, наличие жаберных крышек, прикрывающих жабры. Жаберные лепестки расположены непосредственно на жаберных дугах, имеется плавательный пузырь. Оплодотворение наружное.

Большинство видов костных рыб (90%) относятся к костистым рыбам. Для большей части костистых рыб характерно непрямое развитие (с метаморфозом).

Форма тела обтекаемая, рыбообразная, за счет чего снижается трение о воду. Поверхность тела покрыта налегающими друг на друга (подобно черепице) чешуйками.

В коже находится множество желез, которые секретируют слизь, покрывающущю все тело рыбы, благодаря чему снижается трение о воду. Из-за слизи пойманную рыбу тяжело удержать в руках, она выскальзывает.

Позвоночник состоит из двух отделов: туловищного и хвостового. В центре каждого позвонка имеется отверстие. Прилегая друг к другу, отверстия позвонков вместе соединяются в единый спинномозговой канал, в котором лежит спинной мозг.

Скелет грудных плавников соединен с позвоночником костями плечевого пояса, в отличие от скелета брюшных плавников, который не сочленяется с позвоночником. Имеются жаберные крышки, снаружи прикрывающие жаберные щели (у хрящевых рыб жаберные крышки отсутствовали, 5 жаберных щелей открывались каждая в отдельности наружу.)

Полость тела вторичная (целом).

Мышечная система сегментируется, что выражается в возникновении отдельных (дифференцированных) мышечных пучков. Наиболее ярким примером дифференцировки являются мышцы ротового аппарата и парных плавников.

Состоит из ротовой полости, глотки, продолжающейся в пищевод, желудка, толстого и тонкого кишечника. У многих рыб в ротовой полости имеются язык и острые зубы, расположенные на челюстях. Зубы предназначены не для механического измельчения пищи, а в основном для схватывания и удержания добычи. Слюнные железы отсутствуют, имеются вкусовые рецепторы.

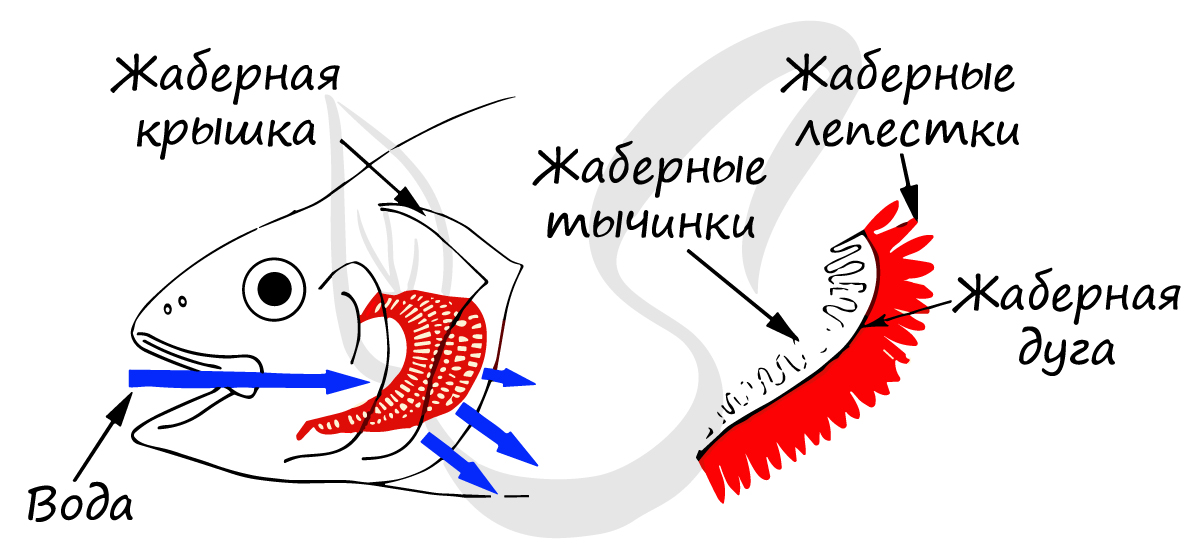

Глотка тесно связано не только с пищеварительной, но и с дыхательной системой: здесь располагается жаберный аппарат рыб. С помощью жабр они приспособились забирать из воды растворенный в ней кислород и насыщать им кровь, откуда кислород поступает ко внутренним органам и тканям.

Процесс дыхания осуществляется благодаря тому, что вода через ротовое отверстие попадает в глотку. Вследствие движений жаберной крышки вода из ротоглоточной полости втягивается в боковую жаберную полость, омывая жабры. В результате газообмена в кровь рыбы поступает кислород, а углекислый газ покидает ее и растворяется в воде.

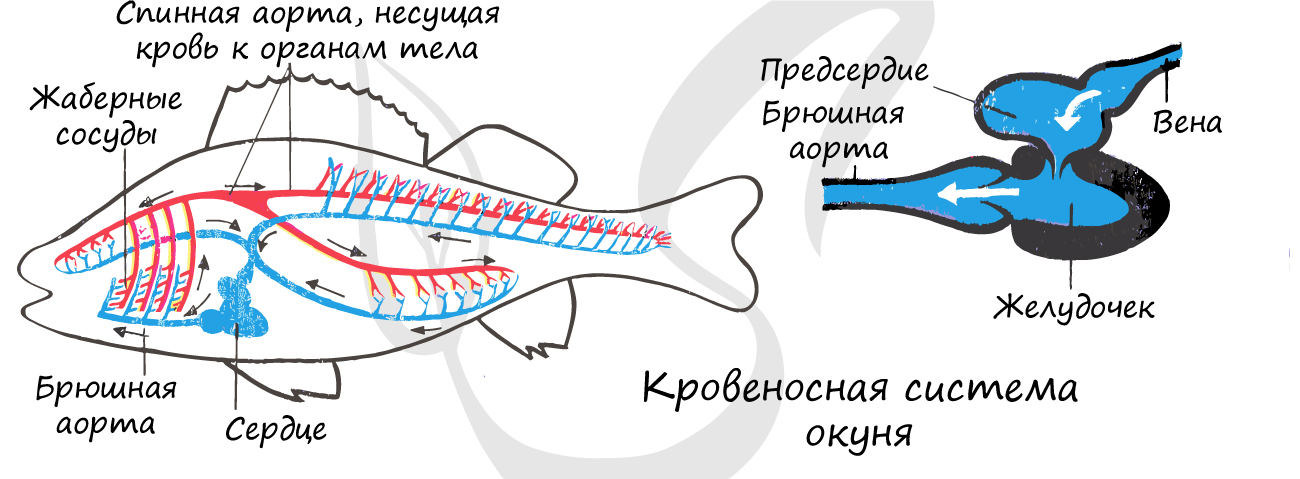

Как и хрящевые, костные рыбы имеют один круг кровообращения. Сердце двухкамерное, состоит из одного предсердия и одного желудочка. Запомните, что в сердце у рыб кровь венозная. Она накачивается сердцем в жабры, где происходит ее насыщение кислородом, после чего кровь становится артериальной.

Артериальная кровь направляется к внутренним органам и тканям, движется кровь внутри сосудов: кровеносная система замкнутого типа.

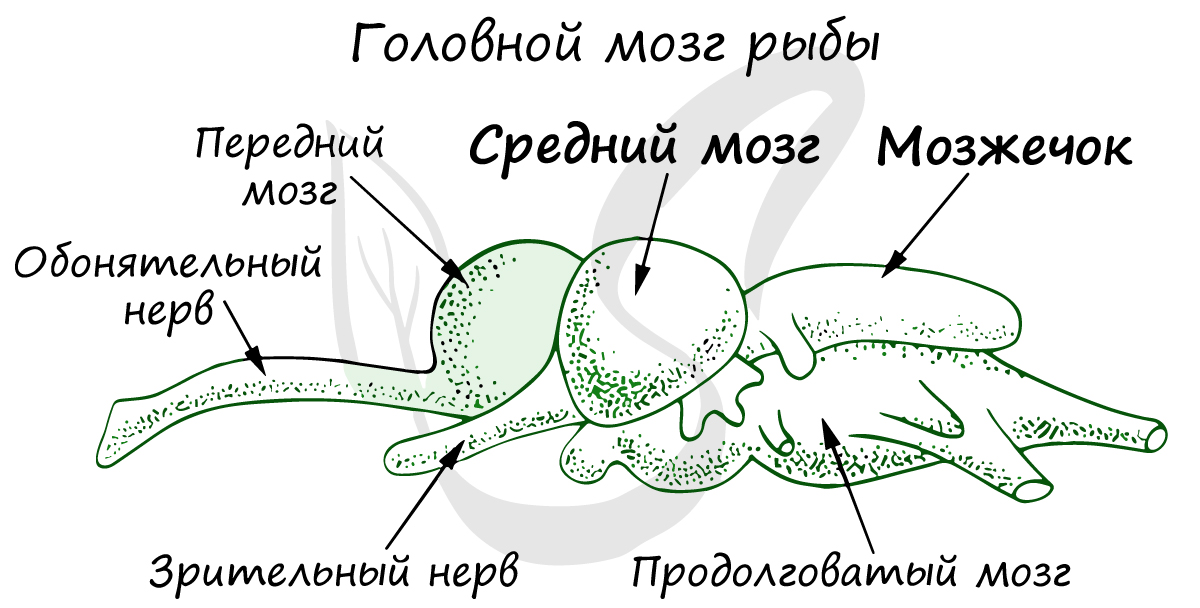

У всех хордовых нервная система трубчатого типа. Головной мозг состоит из продолговатого, среднего мозга, мозжечка, промежуточного и переднего мозга.

Развитие одних и тех же отделов у разных классов хордовых неодинаково, что мы с вами отчетливо увидим по мере изучения данного раздела. Я рекомендую вам обратить на данную тему особое внимание.

Также хорошо выражен (развит) мозжечок, который отвечает за координацию движений и ориентацию тела в пространстве. Это связано со сложными перемещениями рыбы, которая «парит как птица» только не в воздушной, а в водной среде. От головного мозга берут начало 10 пар черепно-мозговых нервов.

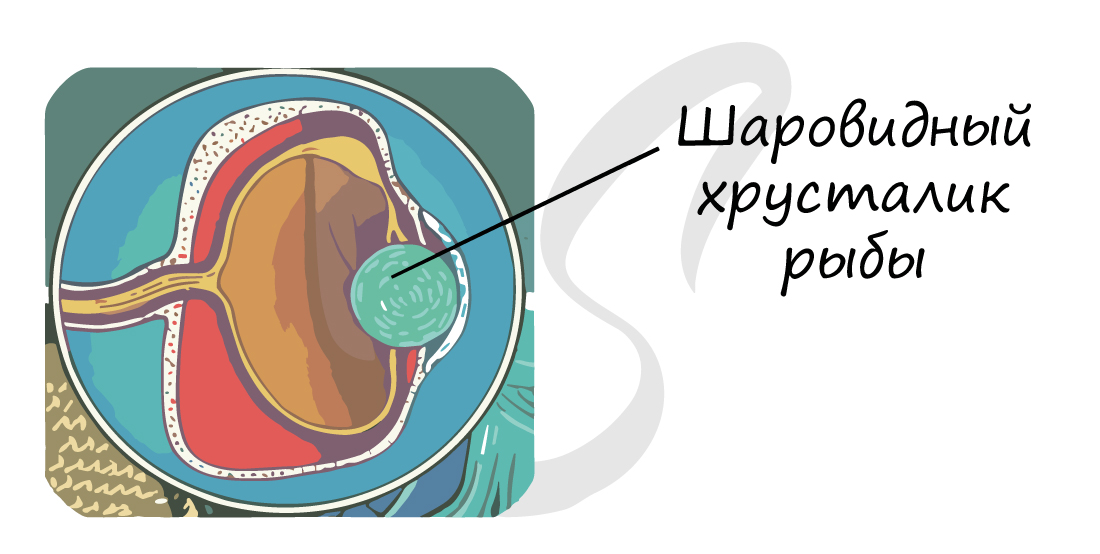

Органы зрения приспособлены к водной среде: хрусталик имеет шарообразную форму. Роговица плоская, аккомодация (настройка глаза на наилучшее видение объекта) происходит только благодаря перемещению хрусталика.

Рыбы хорошо видят лишь на близком расстоянии. Имеются органы вкуса на коже и нижней челюсти, а также органы обоняния, открывающиеся в ротовую полость.

Развитие у большинства рыб (костистые рыбы) непрямое, с метаморфозом. Запомните, что процесс выметывания икры и ее последующего оплодотворения называется нерест, он носит сезонный характер. У пресноводных рыб нерест происходит весной, в это время строго запрещена ловля рыбы.

Плавательный пузырь

Этот орган характерен исключительно для костных рыб: у хрящевых рыб (акулы, скаты) он отсутствует. Плавательный пузырь представляет собой воздушный мешок, заполненный смесью газов: азотом, кислородом, углекислым газом.

При заполнении газом пузырь расширяется: это меняет удельный вес рыбы, он понижается и рыба всплывает. Обратная схема происходит при уменьшении пузыря. Но откуда появляется газ, которым наполняется пузырь, если рыба обитает в воде? Отвечая на этот вопрос, отметим, что все рыбы делятся на два типа: открытопузырные и закрытопузырные.

У открытопузырных рыб плавательный пузырь сообщается с пищеварительной системой. Они в течение всей жизни поднимаются к поверхности воды и заглатывают воздух, по мере необходимости они могут освобождаться от газов, выдавливая их через глотку, а затем рот в окружающую среду. К таким рыбам относятся сельдеобразные, щукообразные, карпообразные, двоякодышащие.

Закрытопузырные рыбы имеют пузырь, не сообщающийся с пищеварительной трубкой. Газы в него поступают благодаря газовой секреции: они переходят из растворенного (в крови) состояния в газообразное, заполняя пузырь. Когда пузырь уменьшается газы вновь растворяются в крови, возвращаясь в кровеносное русло. К таким рыбам относятся: трескообразные, окунеобразные, кефалеобразные.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Ихтиология

Плавательный пузырь и гидростатическое равновесие

Плавательный пузырь и гидростатическое равновесие

Известно, что плотность тела рыб больше плотности воды, поэтому важное значение для них имеет плавучесть. Плавучесть – это отношение плотности тела рыбы к плотности воды. Она может быть нейтральной (0), положительной (+) или отрицательной (–).

Нейтральная плавучесть обеспечивает рыбам «парение» в толще воды без особых усилий. У всех активно плавающих рыб плавучесть близка к нейтральной и у большинства видов колеблется от +0,03 до –0,03.

Способы достижения нейтральной плавучести, или гидростатического равновесия, т. е. относительной невесомости, у рыб различны: в основном при помощи плавательного пузыря, путем обводнения мышц и облегчения скелета (у глубоководных рыб) и путем накопления жира.

Большинство рыб имеют плавательный пузырь. Нет его у хрящевых рыб, а из костистых – у донных (бычки, камбалы, пинагор), глубоководных и некоторых быстроплавающих (тунцы, пеламиды, скумбрии). У быстроплавающих беспузырных рыб нейтральная или почти нейтральная плавучесть обеспечивается за счет накопления большого количества жира в печени (акулы) или в теле (скумбрии, пеламиды).

Дополнительным гидростатическим приспособлением у этих рыб является подъемная сила, которая образуется в результате их непрерывного движения.

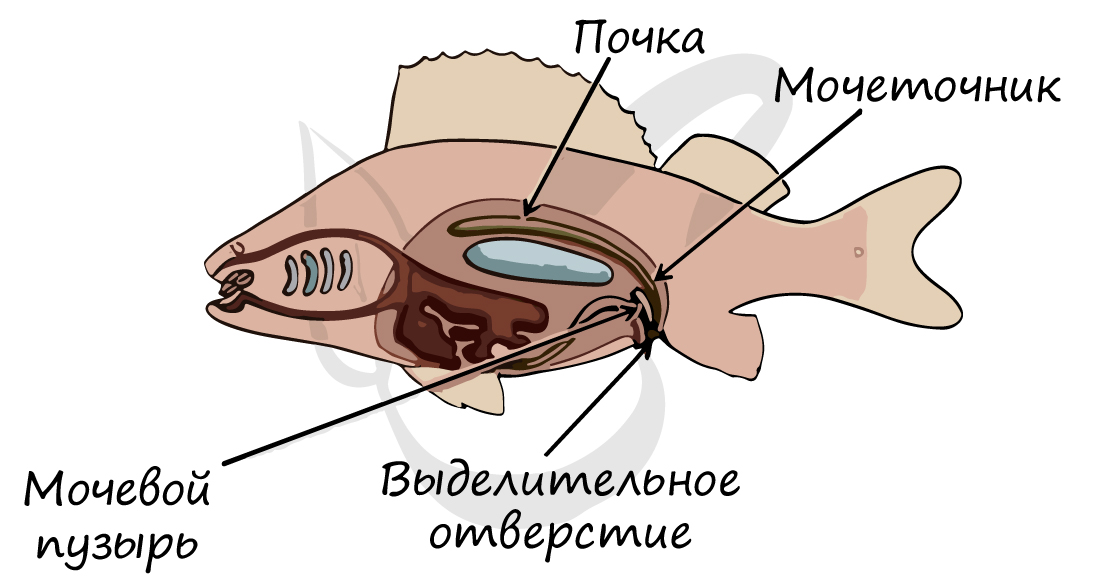

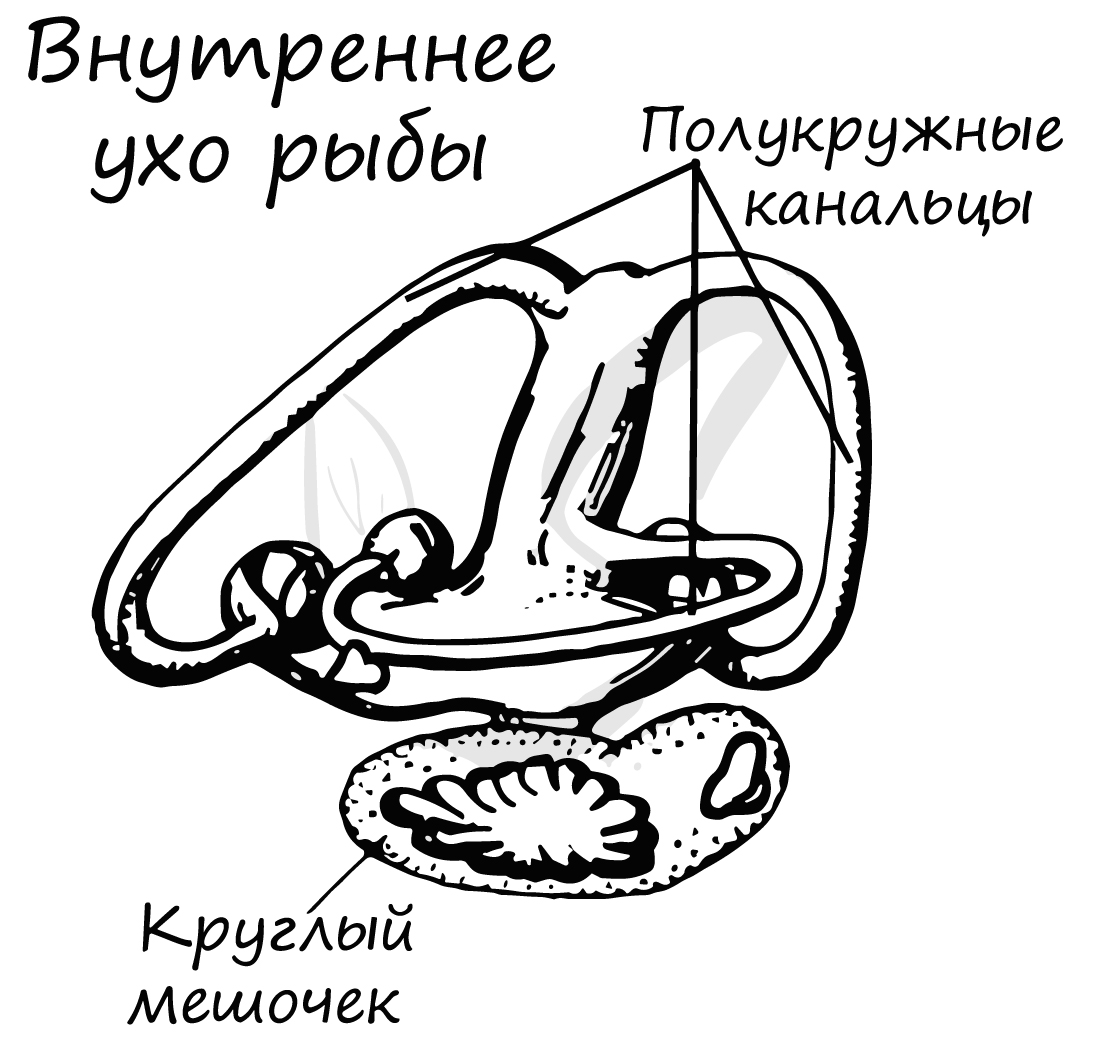

Плавательный пузырь. Образуется из-за выпячивания дорзальной стенки пищевода. Основная его функция – гидростатическая. Плавательный пузырь представляет собой относительно большой эластический мешок серебристого цвета, расположенный под почками. Обычно он непарный и лишь у некоторых двоякодышащих и многопера парный. У многих рыб плавательный пузырь однокамерный (лососевые), иногда перетяжкой делится на две (карповые) или три (ошибни) сообщающиеся между собой камеры. У ряда рыб (сельдевые, тресковые и др.) от плавательного пузыря отходят слепые отростки, соединяющие его с внутренним ухом.

Плавательный пузырь заполнен смесью кислорода, азота и углекислого газа. Соотношение этих газов в плавательном пузыре как у различных видов, так и у одного и того же вида рыбы неодинаково и зависит от глубины ее обитания, физиологического состояния и др. Так, у окуня в плавательном пузыре содержится в среднем 19,4 % кислорода, 78,1 % азота и 2,5 % углекислого газа. У глубоководных рыб в нем содержится значительно больше кислорода, чем у рыб, обитающих ближе к поверхности.

Рыбы с плавательным пузырем делятся на открытопузырных и закрытопузырных.

У открытопузырных рыб плавательный пузырь соединяется с пищеводом с помощью особого воздушного протока. К ним относятся более древние рыбы – двоякодышащие, многоперы, хрящевые и костные ганоиды, а из костистых – сельдеобразные, карпообразные, щукообразные. У атлантической сельди, шпрота и хамсы, помимо обычного воздушного протока, имеется второй проток, соединяющий заднюю часть плавательного пузыря с наружной средой позади анального отверстия.

У закрытопузырных рыб (окунеобразные, трескообразные, кефалеобразные и др.) воздушного протока нет.

Первое заполнение плавательного пузыря газами происходит при заглатывании личинкой атмосферного воздуха. У личинок карпа, например, это происходит через 1–1,5 сут после вылупления. У закрытопузырных рыб плавательный пузырь вскоре утрачивает связь с наружной средой, а у открытопузырных воздушный проток сохраняется в течение всей жизни.

Все рыбы совершают вертикальные перемещения. Как известно, с погружением давление воды увеличивается и давление газов в плавательном пузыре возрастает, а его объем уменьшается. Удельный вес рыбы при этом увеличивается, что облегчает погружение. При подъеме происходит обратный процесс.

Регулирование объема газов в плавательном пузыре у закрытопузырных рыб происходит при помощи особых образований – газовой железы и овала, находящихся в стенке плавательного пузыря и обеспечивающих наполнение его газами и их поглощение.

Овал расположен в задней, а газовая железа – в передней части плавательного пузыря. Газовая железа представляет собой систему тонких артериальных и венозных сосудов, расположенных рядами, а овал – оконце во внутренней оболочке плавательного пузыря, окруженное мышечным сфинктером. При расслаблении сфинктера газы из плавательного пузыря поступают к среднему слою его стенки, где разветвлены венозные капилляры и происходит их диффузия в кровь. Количество поглощаемых газов регулируется изменением величины отверстия овала.

При погружении закрытопузырных рыб объем газов в плавательном пузыре уменьшается, и рыбы приобретают отрицательную плавучесть, однако по достижении определенной глубины адаптируются к ней путем секреции газов в плавательный пузырь через газовую железу. При подъеме рыбы давление уменьшается, объем газов в плавательном пузыре увеличивается, избыток их поглощается через овал в кровь, а затем через жабры удаляется в воду. При быстром подъеме излишки газов не успевают поглотиться и плавательный пузырь раздувается, что нередко приводит к выталкиванию внутренностей наружу и разрыву плавательного пузыря. Так, у морского окуня при быстром подъеме с глубины 250–300 м плавательный пузырь увеличивается в 25–30 раз, в то время как треска легко выдерживает такие перепады глубины.

У открытопузырных рыб овала нет, так как избыток газов при необходимости выводится наружу через воздушный проток, например при

подъеме рыбы, и на поверхности воды перед появлением косяка образуется слой пены. Большинство открытопузырных рыб (сельдевые, лососевые) не имеют и газовой железы. Секреция газов из крови в пузырь развита у них слабо и осуществляется с помощью эпителия внутреннего слоя пузыря.

Многие открытопузырные рыбы для того, чтобы после погружения обеспечить на глубине нейтральную плавучесть, перед погружением захватывают воздух. Однако при значительных вертикальных миграциях его бывает недостаточно и происходит медленное наполнение плавательного пузыря газами, поступающими из крови. При быстром погружении открытопузырные рыбы выпускают газы из плавательного пузыря, и на поверхности воды образуются пузырьки воздуха или слой пены. Однако держаться на глубине с пустым плавательным пузырем невозможно, поэтому рыба вынуждена вскоре вновь подняться к поверхности.

Для плавательного пузыря характерна не только гидростатическая функция. Он воспринимает изменения давления, имеет непосредственное отношение к органу слуха, являясь резонатором и рефлектором звуковых колебаний, усиливая чувствительность внутреннего уха.

У вьюновых плавательный пузырь покрыт костной капсулой, утратил гидростатическую функцию, но приобрел способность быстро воспринимать изменения атмосферного давления.

Есть немало рыб, способных при помощи плавательного пузыря издавать звуки (треска, мерлуза).

У двоякодышащих и костных ганоидов плавательный пузырь характеризуется ячеистым строением и является своеобразным органом дыхания.

Температуря воды, при которой происходит нерест

| Вид рыб | Температура нереста, њС | Вид рыб | Температура нереста. њС |

| Карп | 17-18 | Плотва | 5-10 |

| Карась серебряный | 19-21 | Лосось | 7-14 |

| Сом | 18-19 | Налим | 0,2-4 |

| Лещ | 17-20 | Стерлядь | 10-15 |

| Линь | 18-20 |

Таким образом, пойкилотермия предопределяет необходимость хорошо развитой терморецепции.

Специальных органов терморецепции у рыб не обнаружено. Считают, что чувствительные к температуре нервные окончания имеются на всей поверхности тела рыбы. Вероятно, к терморецепции способны многие чувствительные окончания, включая баро-, механорецепторы, а также боковая линия и ампулы Лоренцини.

2.10. Некоторые открыто- и закрытопузырные рыбы

| Открытопузырные рыбы | Закрытопузырные рыбы |

| Сазан | Окуневые рыбы |

| Карп, карась | Тиляпия |

| Сельди | Треска |

| Лещ | Кефаль |

| Плотва | Гуппи |

| Лососи | Колюшка |

| Угорь | Ставрида |

| Щука | Сайра |

| Линь | Зеленушка |

| Осетры | Пикша |

2.11. Травмобезопасная зона увеличения давления в плавательном пузыре закрытопузырных рыб

| Вид рыб | Увеличение давления, мм рт. ст.* | Увеличение объема плавательного пузыря. % |

| Окунь речной | 210-250 | 34-43 |

| Колюшка девятииглая | ||

| Зеленушка | ||

| Кефаль |

*1 мм рт. ст. = 133,3 Па.

Травмобезопасная зона увеличения давления в плавательном пузыре закрытопузырных рыб при их погружении шире, чем при подъеме с глубины.

Следует отметить, что эластичность плавательного пузыря у разных видов рыб различна. Не вызывает сомнений, что пластичность открытопузырных рыб выше по сравнению с пластичностью закрытопузырных. Однако и у первых адаптационные возможности зависят от скорости изменения давления в плавательном пузыре (табл. 2.12).

2.12. Летальные скорости перепада давления для некоторых открытопузырных рыб

| Вид рыб | Длина, мм | Скорость изменения давления, атм/с | Летальность, % |

| Верховка | 15-25 | 1,5-2,0 | 69 |

| 33-60 | 2,0 | ||

| Плотва | 20―25 | 3,0 | |

| 0,8―1,5 | |||

| Карась | 1,0―1,3 | ||

| Гольян | 60―70 | 2,0 | |

| Семга | 2,0 | ||

| Хариус | 3,0 | 0,0 | |

| Ряпушка | 18―130 | 1,0―3,0 | |

| Осетры | 30―90 | 0,3―6,0 | 0,0 |

Дата добавления: 2014-12-22 ; просмотров: 2100 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ