опухла голова у курицы

Синдром распухшей головы

Синдром распухшей головы (синдром вздутой головы, синдром большой головы) – это вирусная болезнь цыплят племенных стад и бройлеров, характеризующаяся опуханием головы.

Этиология. Заболевание вызывает РНК-содержащий вирус, относящийся к пневмовирусам.

Патогенез практически не изучен.

Симптомы и течение.Инкубационный период 2-3 недели.У больных цыплят вначале появляются признаки поражения верхних дыхательных путей, затем наблюдается церебральная дезориентация, опистотонус, искривление шеи, припухлость вокруг глаз и верхней части головы, закрытие глаз, выделения из носа, воспаление конъюнктивы глаз, гнойный отит, снижение яйценоскости и выводимости. Больная птица отстает в росте, развивается истощение и анемия. В естественных условиях симптомы проявляются в течение 2-3-х недель и отмечены только у зрелых птиц (после начала яйцекладки).

Патологоанатомические изменения.Вскрытие трупов позволяет выявить наличие атрофии бурсы и тимуса, серозно-катаральный конъюнктивит, трахеит, гнойный отит, а также серозный отек подкожной клетчатки головы и век.

Диагноз.Он устанавливается комплексно, когда проводят вирусологическое, бактериологическое и гистологическое исследование патологического материала. Диагноз считается установленным при выделении пневмовируса и его идентификации с применением РН, ELISA, ИФ.

Лечение.Лечение не разработано. У переболевшей птицы формируется длительный иммунитет.

Профилактика и меры борьбы.Основные меры профилактики направлены на строгое соблюдение санитарно-гигиенических норм и обеспечении оптимального, физиологически оправданного уровня кормления птицы, своевременном проведении ветеринарно-санитарных мероприятий и предотвращении заноса возбудителя на территорию птицефабрики. Для специфической профилактики разработаны вакцины, которые проходят производственные испытания.

Грипп птиц

Грипп птиц (influenzae avium) – острое высоко контагиозное заболевание птиц, которое сопровождается поражением респираторных органов, желудочно-кишечного тракта, отеками и септицемией.

Этиология.Возбудитель болезни – сложноорганизованный РНК-содержащий, эпителиотропный вирус из семейства Orthomyxoviridae, род Influenavirus. Существует 13 подвидов вируса гриппа А, а подтиповая классификация продолжается и по настоящее время. Для вируса характерно явление плюрализма и он достаточно легко способен мутировать и преодолевать межвидовые барьеры.

При температуре 55-60 о С инактивация вируса происходит за 20 минут, при 70 о С за 5 минут. Инактивирующим действием в отношении к вирусу гриппа обладает 2%-ный раствор натрия гидроокиси, 3%-ный раствор хлорной извести, 3%-ный раствор формальдегида.

Эпизоотология.Гриппом болеют все виды домашней и дикой птицы. Чаще всего грипп регистрируют у кур 110-120-дневного возраста, а также у утят от 3-5 до 45-дневного возраста и значительно реже среди цыплят 30-50-дневного возраста.

Источником возбудителя инфекции является больная и переболевшая птица, особенно в течение первых двух месяцев после выздоровления. Больная птица выделяет вирус с истечениями из клюва и носовых отверстий, с фекалиями и яйцом. Факторами передачи возбудителя является инфицированная подстилка, остатки корма и воды, перо и отходы инкубации, инфицированное инкубационное яйцо и оборотная тара. Заражение происходит алиментарным или аэрогенным путем, контактно. Имеет место трансовариальная передача возбудителя. Резервуаром вируса является синантропная и дикая птица, грызуны, насекомые и пухопероеды. Заболеваемость птицы гриппом варьирует от 80 до 100%, а смертность от 10 до 90%.

Патогенез.Вирус осуществляет свою репродукцию в эпителиальных клетках слизистой оболочки дыхательной системы и конъюнктивы, вызывая их дегенерацию и некроз. Инфекционный процесс носит характер общей интоксикации.

Симптомы и течение. Инкубационный период составляет 2-5 дней. Чаще всего грипп протекает остро, однако имеет место и латентное течение.

Возбудитель вызывает неожиданное и массовое снижение, а затем и прекращение яйцекладки, прогрессирующую депрессию. Больная птица стоит с опущенной головой и закрытыми глазами, наблюдается глубокое коматозное состояние, отек подкожной клетчатки в области головы и шеи, цианоз гребня и сережек. Отмечаются симптомы поражения органов дыхания в виде хрипов, истечений из ротовой и носовой полостей тягучей слизи и органов пищеварения, когда помет становится жидким, зеленовато-желтого цвета, иногда с примесью крови и газов. Температура тела повышается до 44 о С, а незадолго до гибели падает до 30 о С.

У гусей и уток отмечают наличие нервных явлений, нарушается координация движения, неестественное положение головы, периодическое подергивание шеи, больные утки падают на землю, кувыркаются. У дикой водоплавающей птицы исчезает чувство страха.

Патологоанатомические изменения.При вскрытии трупов обнаруживают синюшность сережек и гребешка, отек головы и подчелюстного пространства, кровоизлияния на слизистой гортани, наличие в носовой полости и трахеи серовато-желтого экссудата с примесью фибрина. Печень увеличена, дряблой консистенции. Кроме того, выявляют кровоизлияния в железистом и мышечном желудке.

Диагноз.Диагностика основана на выделении вируса в РКЭ с последующей идентификацией возбудителя с использованием РГА, ИФА, РТГА, РН и РДСК. В процессе диагностики следует исключить болезнь Ньюкасла, ИБК, ИЛТ и респираторный микоплазмоз.

Лечениенецелесообразно в виду опасности распространения вируса за пределы эпизоотического очага.

Профилактика и меры борьбы. При установлении диагноза птицефабрику признают неблагополучной и накладывают карантин.

В случае возникновения гриппа в отдельном птичнике клинически больную и слабую птицу убивают бескровным методом и уничтожают. Остальную птицу убивают на мясо, соблюдая меры, исключающие распространение инфекции за пределы эпизоотического очага. При отсутствии перитонита, синюшности и дегенеративных изменений мышечной ткани, кровоизлияний в органах грудобрюшной полости, внутренние органы утилизируют, а ташку проваривают и используют для пищевых целей в пределах района. Пух и перо дезинфицируют при температуре 85-90 о С в течение 15 минут. Яйца птицы неблагополучного птичника проваривают в течение 10 минут и реализуют в пределах района или после дезинфекции используют для приготовления кондитерских изделий.

При установлении гриппа у птиц индивидуального пользования больную птицу неблагополучных дворов уничтожают, а оставшуюся убивают и используют в пищу в проваренном виде.

Клинически здоровый молодняк, достигший 45-дневного возраста, вакцинируют инактивированной вакциной в течение всего срока, необходимого для полной замены всего поголовья на птицефабрике.

Карантин с неблагополучной птицефабрики снимают после убоя всей птицы и проведения заключительных ветеринарно-санитарных мероприятий.

Дата добавления: 2016-07-22 ; просмотров: 5649 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Гемофилез (Coriza) у птицы

Гемофилез – инфекционное заболевание дыхательных путей, постепенно поражающее подкожную клетчатку головы и слизистую конъюнктивы.

Симптомы

Патоморфология. Птица истощена, подкожная клетчатка в области головы пропитана студневидным экссудатом, подглазничные синусы заполнены серозным или серозно-фибринозным экссудатом, на поверхности слизистой оболочки носовой полости, гортани и трахеи вязкая слизь, в носовых пазухах плотные выделения; серозный или серозно-гнойный конъюнктивит; атрофия глазного яблока, атрофия и деформация костей черепа.

Диагностика

Предварительный диагноз на основании эпизоотологических данных, клинических признаков и патологоанатомических изменений; окончательный – по результатам выделения и идентификации возбудителя на питательных средах или методом ПЦР. Бактериальная лабораторная диагностика затруднительна.

Профилактика и лечение гемофилеза

При возникновении заболевания эффективна двукратная вакцинация ремонтного молодняка инактивированными вакцинами (содержащими все 3 серотипа) в комплексе с лечебно-профилактическими обработками антибактериальными препаратами. Для лечения применяют препараты, проверенные на активность против данного патогена.

Схема вакцинопрофилактики против гемофилеза на ремонтном молодняке

Чем опасна вакцинация от коронавируса

Что известно о COVID-19?

Это РНК-содержащий вирус животного происхождения, относящийся к группе коронавирусов. Согласно данным ВОЗ, он передается от заболевшего человека через мелкие капли, которые выделяются при чихании и кашле из носа и рта. С момента заражения до появления первых симптомов проходит от 1 до 14 дней (в среднем – 7). Носитель вируса еще не знает о своей болезни, но в плане заражения уже представляет опасность для окружающих. По информации коронавирусной эпидемиологии, COVID-19 в 2-3 раза заразнее гриппа, но в 2-3 раза менее заразен, чем корь.

При легком течении болезни ее симптомы сходны с ОРВИ и заканчиваются выздоровлением через 14 дней без каких-либо дальнейших последствий. В тяжелых случаях COVID продолжается до 8 недель. Даже при отсутствии выраженных признаков заболевания у переболевших формируется иммунитет. Но учитывая, пусть и нечастые случаи повторного заражения, сохраняется он не слишком долго. Гораздо большим эффектом обладает вакцина.

Как действует вакцина?

Сегодня в мире используется несколько иммунопрепаратов, разработанных специалистами разных стран и прошедших необходимые клинические испытания. Все они предназначены для формирования иммунитета к возбудителю. После их введения иммунная система:

У человека, прошедшего вакцинацию, формируется стойкий иммунитет к COVID.

Опасна ли вакцинация?

Каждый человек реагирует на иммунопрепарат индивидуально. Поэтому даже самая качественная вакцина может вызвать побочные эффекты. Их появление на непродолжительное время – единственная опасность.

Чем опасна вакцинация от коронавируса:

Эти неприятные симптомы исчезают в течение нескольких дней.

Тяжелые состояния после введения иммунопрепарата могут развиваться у людей, имеющих противопоказания. Нельзя проводить вакцинацию, если наблюдаются:

При этих патологиях прививка может спровоцировать обострение.

Также противопоказанием является возраст (младше 18 и старше 65 лет), беременность, недавно перенесенная тяжелая форма коронавирусной инфекции. У переболевших людей в первое время после выздоровления отмечается высокий уровень антител, а вакцина повысит его еще больше. Последствия могут проявиться бурной иммунной реакцией в форме цитокинового шторма.

Как уменьшить негативные проявления?

Снизить развитие побочных явлений поможет соблюдение всех рекомендаций врача. Чтобы уменьшить риск развития негативных симптомов после вакцинации, нужно:

При отсутствии противопоказаний и соблюдении всех требований, риск побочных эффектов сводится к минимуму.

После прививки от коронавируса врачи советуют соблюдать щадящий режим и выпивать не менее 1,5 литров жидкости в день. При повышении температуры рекомендуется принять жаропонижающее средство. Если слабость не проходит в течение нескольких дней, появились аллергические реакции, нужно немедленно обратиться к доктору.

Когда будет массовая вакцинация?

Массовая вакцинация в США, Канаде и европейских странах началась еще в декабре прошлого года. В это же время стартовала она и в России. Но на начальном этапе мероприятие проводилось только для определенной категории лиц – молодых людей и тех, кто по роду своей профессиональной деятельности не может ограничить число контактов. Сегодня привиться от ковида можно в любом регионе страны.

Метапневмовирусная инфекция (aMPV) у птицы

Этиология. Возбудитель относится к роду Metapneumovirus семейства Paramyxoviridae (как и НБ). Выделяют четыре подтипа МПВИ: A, B, C и D. A, B и D родственны на 83%, С отличается на 60%. В РФ и странах ближнего зарубежья установлена циркуляция вируса подтипа В. Болезнь чаще встречается в бройлерных хозяйствах и у кур родительских стад.

Патогенез. МПВИ чаще протекает как вторичная инфекция (например, при ИБК). После попадания в организм вирус размножается в реснитчатых клетках эпителия верхних дыхательных путей, быстро (через 96 часов) разрушает их и проникает в кровь. С током крови в период виремии (продолжительность составляет 6-10 дней) попадает в репродуктивный тракт, поражение которого приводит к снижению яйценоскости и качества яиц. Материнские антитела недостаточно защищают цыплят от болезни, но могут отрицательно влиять на эффективность специфической профилактики МПВИ.

Диагностика. На основании эпизоотологических данных, клинико-патологоморфологических признаков и результатов лабораторных исследований. Обнаружение возбудителя с помощью ПЦР возможно в течение 19 дней после заражения. Серологическая диагностика с помощью ИФА ограничена – характерна длительная сероконверсия (минимум 3 недели), к моменту убоя у бройлеров часто отсутствуют специфические антитела или уровень их заметно не прирастает.

Профилактика. Основана на контроле первичных патогенов, условий содержания (в первую очередь обеспечение оптимальной вентиляции) и комплексном использовании живых и инактивированных вакцин на ремонтном молодняке. На рынке РФ представлены живые вакцины против МПВИ, содержащие как подтипы В, так и подтипы А. Лучшим методом вакцинации является спрей-метод или окулоназальное введение, так как особое значение имеет создание у птицы местного (тканевого) иммунитета. Выпаивание не эффективно при использовании ниппельных поилок. Вакцинация проводится без учета уровня материнских антител. Иммунизация птиц родительских стад не обеспечивает защиту от инфекции потомства. В период вакцинации, за 7-10 дней до и столько же после не рекомендуется применять другие живые вакцины с респираторным тропизмом. Иммунизация бройлеров живой вакциной в неблагополучных по МПВИ хозяйствах редко дает хороший эпизоотический эффект. При осложнении болезни бактериальной микрофлорой проводят медикаментозную терапию. Гуморальный иммунитет, вырабатывающийся после применения инактивированных вакцин, не имеет значения в защите от первичного инфицирования, но играет важную роль в предотвращении попадания вируса в эпителиальные клетки репродуктивного тракта при половом созревании птиц и последующей яйцекладке. Сроки вакцинации определяют в зависимости от эпизоотической обстановки. Интервал между вакцинациями живыми вакцинами против МПВИ должен быть не менее 6 недель.

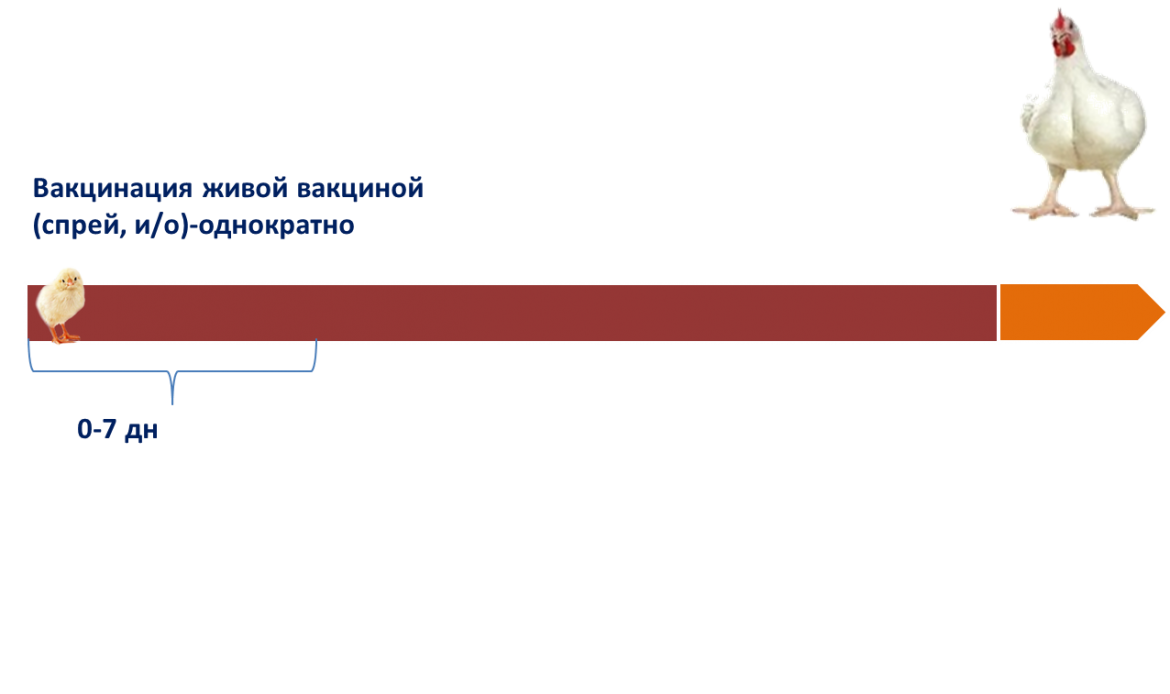

Схема вакцинопрофилактики бройлеров против МПВИ

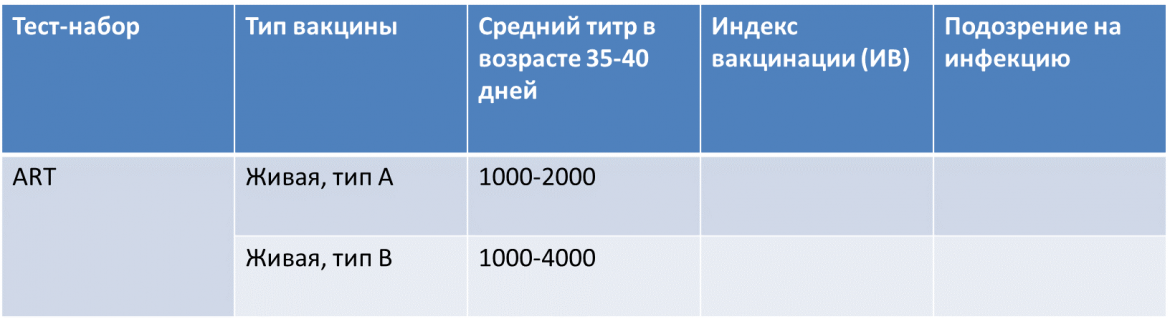

Ожидаемые средние титры после вакцинации бройлеров (данные компании БиоЧек)

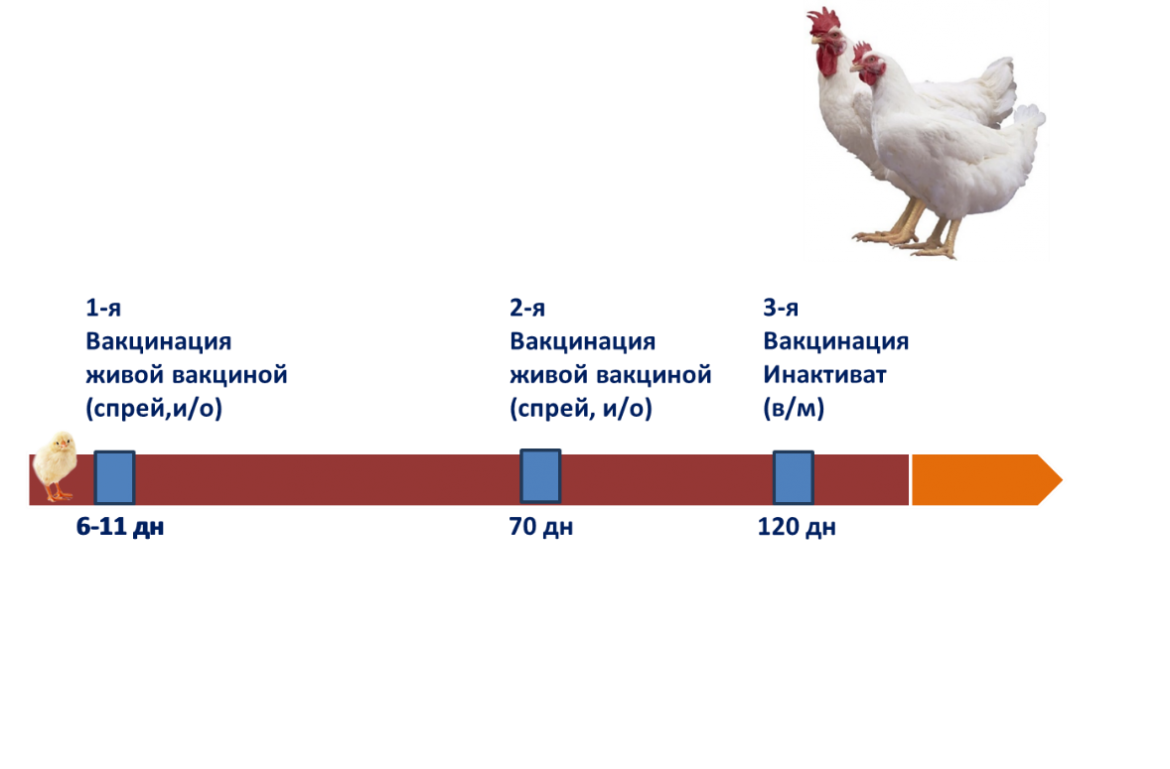

Схема вакцинопрофилактики против МПВИ ремонтного молодняка

Ожидаемые средние титры после вакцинации ремонтного молодняка (данные компании БиоЧек)

Интоксикация организма

Интоксикация организма— общее понятие, которое характеризует отравление психоактивными и другими веществами. Оно подразумевает целый комплекс симптомов, развивающихся на фоне отравления. Интоксикацию можно определить как по внешним проявлениям и симптомам, так и по данным лабораторных исследований в ряде случаев.

Согласно ВОЗ, «термин чаще всего используется применительно к употреблению алкоголя — его эквивалентом в повседневной речи является «опьянение»»(https://www.who.int/substance_abuse/terminology/acute_intox/ru/). Однако важно понимать, что такой диагноз может быть основным только в тех случаях, когда отравление не связано с другими расстройствами, вызванными приемом спиртного или психоактивных веществ. Иначе говоря, симптомы при разовом отравлении алкоголем или случайном приеме токсических веществ интоксикацией назвать можно. При постоянном намеренном употреблении речь будет идти о синдроме зависимости или психотическом расстройстве.

Существует множество токсических компонентов и видов интоксикаций, не связанных с приемом спиртных напитков. Поэтому была разработана классификация, определяющая путь попадания вредных веществ в организм и механизмы развития отравления.

Классификация интоксикаций

Выделяют две обширные группы интоксикаций. Экзогенная предполагает попадание токсинов в организм извне. Лечением таких состояний занимаются врачи-токсикологи, реже — инфекционисты в случаях, когда заболевание вызвано вырабатывающими экзотоксины возбудителями (например, столбняк). Симптомы интоксикации в этом случае специфические. Терапия подразумевает обязательное применение анатоксинов или антидотов. Экзогенная интоксикация, вызванная внешними факторами, развивается при попадании в организм природных или синтетических токсинов. К экзогенной интоксикации относят следующие виды:

При эндогенной интоксикации токсины вырабатываются непосредственно в организме больного. В этом случае синдромы различаются по степени тяжести. Интоксикация возникает в результате того, что в организме накапливаются токсичные вещества. Есть несколько видов таких субстанций:

К причинам интоксикации собственными продуктами и веществами относятся нарушения механизмов адаптации организма: ослабление защитных сил, газообмена и др. В этом случае теряется баланс реакции тканей. Это сбивает обменные процессы и гомеостаз (постоянство внутренней среды). При этом вещества становятся эндотоксинами, не являясь таковыми в условиях нормального здоровья человека.

Интоксикации классифицируются по степени тяжести признаков, а также давности развития синдрома. Выделяют следующие виды:

Острая. Это состояние, которое возникает в результате однократного, кратковременного воздействия токсинов. Симптомы острой интоксикации выраженные, нарастают быстро. К экзогенной (внешней) интоксикации относятся: пищевое отравление, употребление большого количества алкоголя, лекарственных средств, попадание в организм растительных ядов и пр. Важно как можно быстрее получить медицинскую помощь. Несвоевременное лечение может повлечь фатальные последствия.

Хроническая. Это состояние обусловлено длительным воздействием токсинов в организм, обычно в малых дозах и с перерывами. Такая интоксикация может быть результатом поступления отравляющих веществ из внешней среды. Например, при курении, работе с ядохимикатами, а также во время приема медикаментов. Токсины часто вырабатываются в организме из-за болезни или нарушения метаболизма. Отравление может протекать со скрытыми симптомами или проявляться в выраженной форме.

Симптомы и проявления

Признаки интоксикации организма очень разнообразны. Они зависят от конкретного токсина и пути его попадания в организм, длительности воздействия, исходного состояния здоровья человека и других факторов. Обычно острая интоксикация приводит к появлению следующих симптомов:

У хронической интоксикации чаще встречаются общие признаки нарушения работы печени и почек, ЖКТ, нервной системы. Интенсивность их проявлений зависит от состояния выделительных систем организма. Как правило, развивается токсический гепатит, характеризующийся такими проявлениями:

При хронической интоксикации любого происхождения симптомы чаще всего стертые. Но по мере накопления токсинов симптоматика становится более явной. Основными признаками выступают анемии, дерматиты, снижение сопротивляемости инфекциям, склонность к аллергии, нарушения функции пищеварительной системы.

Особенности терапии острой и хронической интоксикации

Важно правильно определить вид интоксикации, оценить степень тяжести отравления, выявить сопутствующие заболевания и общее состояние здоровья. Большинство хронических интоксикаций лечится на дому путем изменения режима питания и отказа от пагубных привычек. Работникам вредных производств стоит задуматься о смене места труда. Первый этап —очищение организма. Второй этап — восстановление нормального функционирования ЖКТ, который можно рассматривать как единую фабрику, отвечающую за наше здоровье. В качестве медикаментозной терапии назначают гепатопротекторы, чтобы усилить детоксикационную функцию печени и защитить ее от негативного воздействия; альгинаты для связывания и выведения химических элементов и токсических соединений, жидкий хлорофилл, сорбентыи другие средства для детоксикации.

Помощь при острой интоксикации:

Важно понимать, что при любом недомогании, связанном с интоксикацией, нужно незамедлительно проконсультироваться с врачом.

Интоксикации у беременных женщин — довольно частое явление. Помощь при токсикозах и гестозах включает прием энтеросорбентов. Подбирать препарат, рассчитывать дозу и разъяснять правила приема должен врач.

Выбор схемы терапии зависит от основного заболевания, на фоне которого развился интоксикационный синдром. Так, при интоксикации легкой степени на фоне ОРВИ или пищевого отравления, если нет хронических заболеваний и проблем с ЖКТ, достаточно принимать больше жидкости и использовать энтеросорбенты. Сорбенты ускоряют процесс выведения токсинов и помогают быстрее справиться с симптомами.

Метод энтеросорбции широко применяется при интоксикациях различного типа. Энтеросорбенты помогают связать и вывести токсические продукты— эндотоксины и экзотоксины, при этом не меняя состава кишечной микрофлоры. Кроме того, эти препараты способны не только впитывать токсические вещества, образующиеся в кишечнике, но и связывать токсические продукты, которые в него поступают. Некоторые средства способны фиксировать на своей поверхности бактерии и вирусы, являющиеся причиной отравления.

Впитывание и выведение ядов и токсинов такими препаратами позволяет получить сразу несколько терапевтических эффектов:

снизить нагрузку на органы выделительной системы;

предупредить развитие нарушений;

восстановить целостность слизистых оболочек кишечника и улучшить его кровоснабжение;

ослабить аллергические реакции.

Исследователи Юлиш и Кривущев считают, что «перечень прямых и опосредованных механизмов лечебного воздействия энтеросорбентов намного больше» (Юлиш Е.И., Кривущев Б.И., 2001, с. 79).

При выборе энтеросорбента лучше отдавать предпочтение препаратам, которые не повреждают слизистую ЖКТ. Угольные сорбенты и лекарства на основе волокон древесины действуют довольно жестко. Поэтому врачи редко назначают их при интоксикациях.

Чем снять интоксикацию? Одним из эффективных средств является «Фитомуцил Сорбент Форте». В его состав входят компоненты натурального происхождения: псиллиум, инулин и пробиотический комплекс. Это позволяет не только быстро устранить признаки отравления, но и восстановить нормальную кишечную флору. Средство мягко очищает организм, не вызывает диарею, тошноту и боли в животе.

Среднетяжелое и тяжелое течение заболевания предусматривает госпитализацию. В этом случае проводится инфузионная терапия — ставятся капельницы по показаниям. Капельницы снижают концентрацию вредных веществ в крови и ускоряют естественную детоксикацию организма за счет усиления диуреза. Для инфузионного введения чаще всего используют физрастворы, растворы глюкозы и другие вещества.

В ряде случаев врач может назначить препараты с мощным антиоксидантным и антигипоксическим эффектом. Препараты янтарной кислоты обладают в том числе нейропротекторным, дезинтоксикационным, гепатопротекторным действием.

Иногда в медицинской практике применяются иммуномодуляторы. Такие средства стимулируют защитные механизмы и обладают цитопротекторным (противонекрозным) действием.

Важно проконсультироваться с врачом по поводу действий при интоксикации организма. Могут существовать определенные ограничения, и только специалист подскажет, как справиться с проблемой.

Статья имеет ознакомительный характер. Авторы не несут ответственности за качество оказания услуг третьими лицами и за возможные осложнения.