обед во время войны

Война войной, а обед по расписанию. Кухня Великой Отечественной

Продуктовые нормы

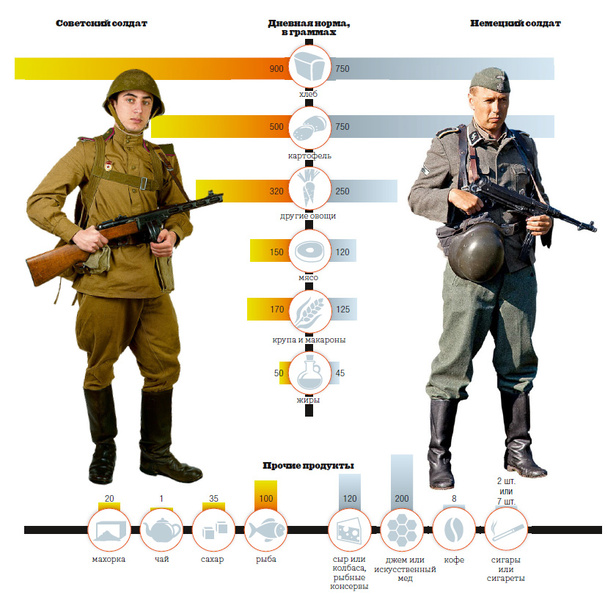

Естественно, с ростом чина военнослужащего его довольствие становилось калорийнее и разнообразнее. Но ненамного: ежесуточные 40 г масла (сало), 20 г печенья и 50 г рыбных консервов были добавками к солдатскому рациону офицеров. Высшее командование питалось порой вне норм: на столах можно было встретить колбасы, балык и дорогой алкоголь.

Одной из причин того, почему бойцы нестроевых, караульных и запасных частей рвались на фронт, было слабое питание. В сутки 75 г мяса, 150 г хлеба, 50 г круп и макарон и всего по 10 г жиров и сахара полагалось бойцам, не участвующим в военных действиях. В караульных подразделениях норма калорийности едва дотягивала до 2650 ккал при минимальной величине в 2600 ккал. Тяжело приходилось курсантам военных училищ – молодой организм требовал большие нормы питания, что обрекало будущих офицеров на полуголодное существование.

Но питание военнослужащих не шло ни в какое сравнение с продовольственным снабжением гражданских. От голода и болезней, связанных с недоеданием, за годы войны в тылу погибло не менее 4 млн. человек. Во многом это стало причиной неготовности экономики страны к войне. Немцы в первые же месяцы захватили или уничтожили до 70% запасов продовольствия западной части СССР, а мобилизация мужчин из сельскохозяйственных регионов страны усугубила военные потери. В 1942 году в сравнении с последним довоенным годом на 70% рухнул сбор зерна и картофеля, а сахарной свеклы собрали всего 2 млн. тонн вместо 18 млн. в 1940 году.

Суровая реальность

Речь выше шла о теоретических расчетах питательности продуктового пайка, которые порой имели отдаленную связь с реальностью. Все зависело от множества факторов: где находится полевая кухня, где находится фронт, вовремя ли подоспели продукты, кто из снабженцев и сколько своровал. В идеальной ситуации горячим кормили два раза: утром, еще до рассвета, и вечером, когда солнце зашло за горизонт. Все остальное время солдат питался хлебом и консервами.

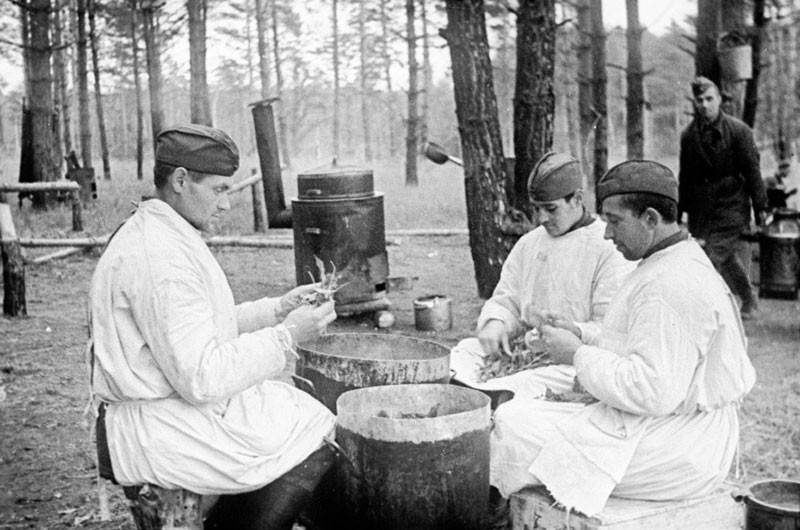

Что же из себя представлял двухразовый горячий рацион бойца Красной армии? Обычно повар отправлял в котел все, что было под рукой, получая на выходе или кулеш, представляющий из себя жидкую кашу с мясом, или густую овощную похлебку. Стоит помнить, что редко удавалось позавтракать (поужинать) около полевой кухни – обычно питание доставлялось в термосах в окопы на передовой. Хорошо, если пищу успевали доставить, пока она не остыла, нередко в наступлении кухня отставала от атакующих частей. И не стоит думать, что поварам было тепло, сухо и комфортно в тылу. Так, в сентябре 1943 года атакующие подразделения 155-й дивизии переправились через Днепр, а кухня осталась на противоположном берегу. Пришлось под немецким обстрелом на лодках перебрасывать термосы с горячим питанием.

Голод не обходил стороной даже фронтовые части Красной Армии. Так, зимой 1942 года на Ленинградском фронте сложилась самая тяжелая ситуация – бойцам выдавали всего 500 г хлеба и 125 г мяса, а «тыловики» вообще ограничивались 300 г и 50 г соответственно. Только весной 43-го удалось создать продуктовый резерв и наладить выдачу продовольствия в соответствии с нормативами. Солдаты умирали от голода не только на подступах к Ленинграду. 279-я стрелковая дивизия потеряла в ноябре 1942 года 25 человек от недоедания, а несколько десятков слегли с дистрофией. Появилась в Красной армии и давно забытые напасти – цинга и куриная слепота. Причиной стала хроническая нехватка заготовленных в 1942 году фруктов и овощей.

— свидетельствует Даниил Гранин во фронтовых воспоминаниях.

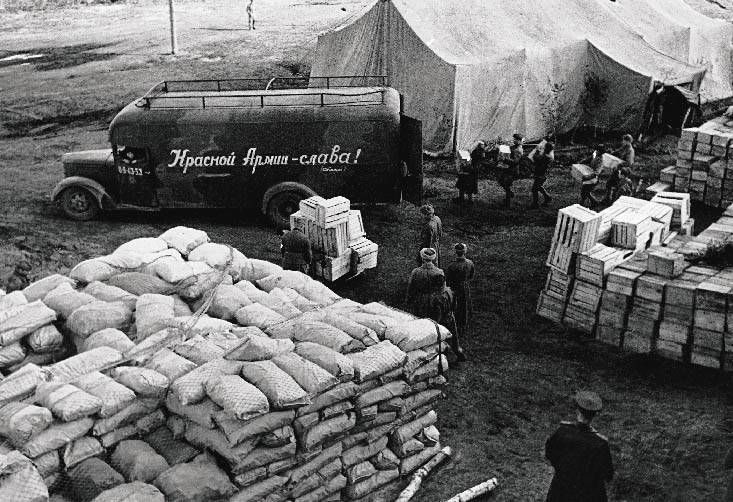

Со временем страна смогла обеспечить бесперебойные поставки полноценных продуктов в воюющую армию. Для этого расширили посевы на Поволжье, в Казахстане и на Южном Урале, организовали производство пищевых концентратов, а с возвращением Украины ситуация совсем исправилась. Неплохо также помогали союзники со своим «вторым фронтом».

— приводит свидетельства фронтовиков российский еженедельник «Профиль» в связи с ещё одной напастью армии – воровством.

В отчетах о проверках полевых кухонь писали:

А случаи раскрытого хищения политкорректно называли «несоветским отношением к сохранению и расходованию продовольствия». Несмотря на угрозу понижения в должности ответственных за питание или даже возможность попасть под трибунал, солдаты до конца войны страдали от подобного «несоветского отношения». И с радостью встречали сухой паёк с сухарями, колбасой, консервами, сушеной рыбой и заваркой. Здесь открывались широкие возможности обмена на табак, сахар, нехитрые трофеи и даже предметы амуниции.

Не хлебом единым…

Развенчать легенду о фронтовых 100 г водки необходимо было давно. Вопреки сложившемуся мифу, наливали не до боя, а после с целью снять стресс и дать возможность помянуть погибших. Да и потчевали бойцов всего-то с 1 сентября 1941 года по 15 мая 1942 года, а позже норму увеличили до 200 г, но только для самых храбрых в бою. К началу 1943 году водка осталась только в частях, занятых в наступлении. Остальные такой роскоши лишились. Пить, конечно, не перестали, но потребление значительно снизилось. Теперь рядовому приходилось идти на хитрости, модифицируя технический спирт или даже антифриз с помощью фильтров от противогазов или других приемов. А флоту в это время выдавали ежедневную порцию вина…

А вот с курением было всего гораздо стабильнее и прозрачнее. Махорка выдавалась по 20 г в руки каждый день, а ежемесячно полагалось 7 курительных книжек на самокрутки с 3 коробками спичек. Безусловно, такого объема не хватало страстным любителям подымить (это, кроме всего, притупляло голод), поэтому в ход шел обмен, а самые отчаянные даже курили сушеный навоз. Надо отметить, что военное руководство все-таки старалось снизить процент курящих в армии и предлагало взамен махорки конфеты с шоколадом.

В сравнении с солдатами вермахта, которые получали сходный по калорийности рацион, но более разнообразный, советский солдат оказался в выгодном положении. Немцы и перед войной, и во время её жили гораздо лучше советских граждан и старались не выходить из зоны комфорта даже на фронте. Отсюда и голландский сыр в пайке, и сигареты, и шоколад, и сардины в масле. Однако суровые условия Восточного фронта показали, что гораздо более выносливый и неприхотливый советский воин, к тому обладающий недюжинной смекалкой, на голову превосходит оппонента из вермахта.

Война войной, а обед по расписанию: что ел советский солдат

Паек – это слово вызывает у каждого солдата-фронтовика неописуемые чувства. Восполнить силы, согреться чашкой чая или миской горячего супа в суровую зиму – об этом мечтает каждый солдат.

Что ели наши бойцы во время Великой Отечественной войны? Как было налажено питание и подвоз продуктов? Кто питался лучше: русские или немцы? Сегодня мы постараемся рассказать обо всех тонкостях, без преувеличения главной военной науки – фронтового питания.

Фронтовые нормы

О питании в Красной Армии в довоенный период мы рассуждать не будем. Война ставила свои приоритеты, и постановлением ГКО СССР №662 от 12 сентября 1941 года в РККА были установлены нормы питания, просуществовавшие всё военное время. В самый тяжелый 1941-й год, перестройка солдатских рационов носила несколько хаотичный характер в связи с тяжелой ситуацией на фронтах. Однако командование Красной Армии уделяло пристальное внимание вопросам питания бойцов.

Источник: http://www.menswork.ru

Были установлены единые квоты на питание наших солдат, которые не менялись на протяжении всей войны вне зависимости от ситуации на фронтах. Более того, несмотря ни на какие трудности командование армии и руководство страны требовало соблюдать жесткие нормы в питании бойцов. Считается, что взрослый мужчина в условиях боевых действий, сопряженных с активными перемещениями и стрессами, потребляет от 2600-4000 ккал в сутки. В боевых частях бойцам полагалось не менее 3450 ккал. Причем эта норма строго выдерживалась. Нормы в караульных, строевых и тыловых частях были на 600-800 ккал меньше, а в специализированных частях (например, в авиационных или на подводном флоте) значительно больше – до 4712 ккал.

Источник: http://waralbum.ru

А знаменитые «наркомовские 100 грамм» и вовсе стали именем нарицательным в нашей стране. Множество слухов и домыслов окружает выдачу спиртного в нашей армии, хотя такая практика существовала ещё с петровских времен. В целом спиртное выдавалось и выдается во всех воюющих армиях мира. Подробный материал о том, кому, за что и когда полагались знаменитые 100 грамм, вы можете найти на нашем портале.

Что ели?

В ежесуточный паек красноармейца входило: 800 г хлеба летом и 900 г – зимой, полкило картофеля, 320 г других овощей, 170 г круп или макарон, 150 г мяса, 100 г рыбы, 50 г жиров и 35 г сахара. Офицерам полагалось дополнительное довольствие: 40 г масла или сала, 20 г печенья и 50 г рыбных консервов в сутки. Отдельно следует упомянуть военнослужащих специальных частей. К примеру, подводники обязательно получали лук, соленья и квашеную капусту, чтобы покрывать недостаток кислорода. А в авиации и танковых войсках формировался НЗ на случай вынужденной посадки или отрыва от подразделения, бойцы могли рассчитывать на несколько суток автономного существования, имея вполне сносное питание в виде галет, шоколада и мясных консервов.

Источник: https://cont.ws

Особой статьей питания наших солдат стали ленд-лизовские продукты – тушенка (советские бойцы прозвали её «второй фронт»), консервированные сосиски, консервированная ветчина SPAM, кукурузная мука (её очень не любили за вкус и чёрствость хлеба, испеченного из неё), жиры «Лард», яичный порошок и суповые концентраты (у нас их называли «пищевые таблетки»). Поставлялись и сухие пайки в коробках, так называемые D-rations, но они в основном уходили как НЗ в авиацию. В целом в Красной Армии до трети потребностей в продуктах перекрывалось ленд-лизом.

К месту приходились и трофейные продукты. Наши бойцы высоко оценивали «немецкое качество» и охотно пользовались продуктами противника. Колбасы, консервированные продукты, суповые концентраты, шоколад и голландский сыр были желанными трофеями, а вот немецкие джемы и фруктовые пасты красноармейцы не любили, считали их невкусными и выбрасывали.

Источник: http://waralbum.ru

А природная смекалка наших бойцов породила множество военных хитростей, которые используются и сейчас. Положить во время марша за щеку мелкий гладкий камушек или кусок сухаря, чтобы не хотелось пить. Сосать горсть хвойных колючек от цинги, что было особенно актуально под Ленинградом, в условиях недостатка витаминов. Ходить в бой натощак, чтобы избежать тяжелых последствий при ранениях в брюшную полость. Спрятать в сапог или за ремень ложку, с нацарапанным именем, чтобы можно было опознать тело. Всё это и многое другое придумывали наши бойцы, чтобы облегчить свой фронтовой быт.

Дымила кухня полевая…

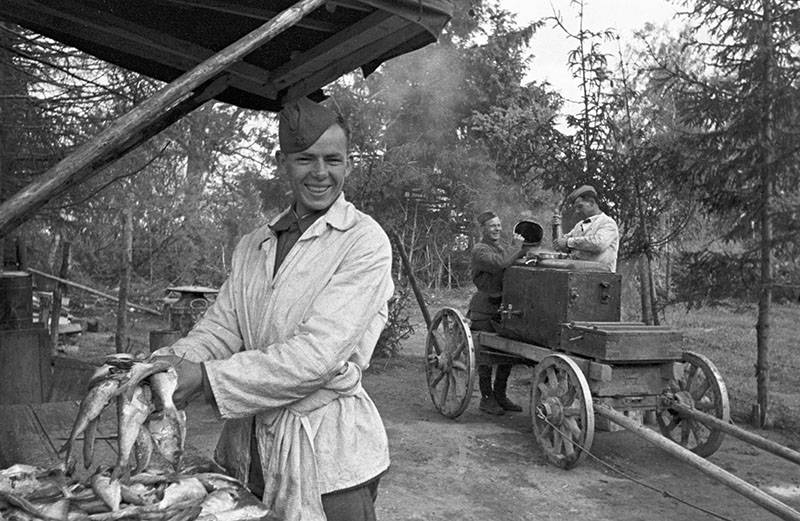

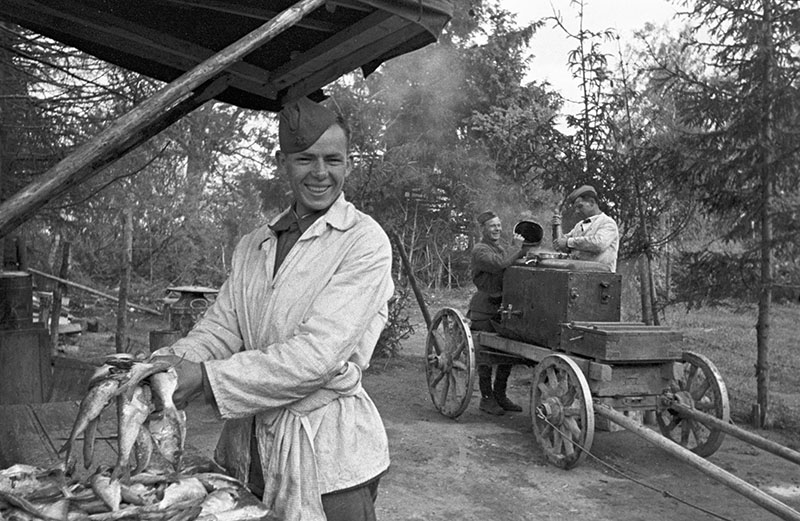

Образ нашей полевой солдатской кухни знаком без преувеличения всем нашим соотечественникам. Ещё с 1898 года в русской армии стали появляться двухколесные повозки-прицепы с трубой и котлами, от которых вкусно пахло солдатской кашей или супом. И в Великую Отечественную войну солдатский принцип: «щи да каша – пища наша» продолжал работать. Кухня была своеобразной «душой» подразделения. А поваром назначали наиболее уважаемого и честного бойца, пользовавшегося всеобщим доверием и любовью. От него зависело, как будут распределены продукты, как вовремя они будут приготовлены. Да и вкус блюда – дело не последнее.

Источник: https://do.e1.ru

Война накладывала свои ограничения на работу полевых кухонь, но повара старались сделать всё возможное, чтобы скрасить фронтовое меню и успеть вовремя накормить голодных солдат. В наступлении кухня должна не отставать, во время позиционных боев – быть укрытой, чтобы по дымку не била вражеская артиллерия, а в отступлении – быстро менять позицию.

Обычно горячее питание доставляли дважды в день – до рассвета и после заката (так было безопаснее). Растопить печку и приготовить еду – дело трех-четырех часов, а значит, повара жили иногда и по более жесткому графику, чем фронтовики-окопники. Иногда возникали и эксцессы: кухня могла отстать или не найти своих. А в ситуациях, связанных с форсированием рек, кухня оставалась на своей стороне, пищу приходилось возить на плацдарм в термосах и другими подручными средствами. Именно поэтому образ усатого пожилого старшины-повара занимает особое место в кино, книгах и картинах о войне.

Источник: http://waralbum.ru

Солдаты и сами могли готовить. Часто сослуживцы, сдружившиеся за годы боев на фронте, группировались и создавали «общий котел» (эта фраза и сейчас имеет схожий смысл). Собирали всем миром у кого что было и начинали кулинарные эксперименты. Здесь не было предела творчеству, и всё зависело от тех продуктов и ингредиентов, которые были у бойцов в наличии.

Кто лучше ел, тот победил

Война шла своим чередом, и качество, а главное, своевременное и разнообразное фронтовое питание проделало такую же дорогу к Победе, как и вся наша армия. Безусловно, на первых порах, организовать всё идеально возможности не было. Сказывалась тяжелая ситуация на фронтах. Однако с 1943 года ситуация с фронтовым питанием стала выравниваться. До автоматизма было отточено взаимодействие фронтовых и тыловых служб снабжения. Устоялись правила и нормы питания. А Красная Армия пошла вперед, громя противника на всех фронтах. Освобождение Украины и работа запасных частей фронтов по самообеспечению продуктами питания первой необходимости дали хороший результат. Более того, к концу войны в освобождённых городах Европы и в поверженных немецких городах и сёлах дымили наши полевые кухни. Кормили всех нуждающихся, детей, стариков, женщин. Таков был наш солдат-освободитель и солдат-защитник. Подробный материал о помощи голодающим жителям Восточной Европы и Германии читайте на нашем портале.

Источник: http://waralbum.ru

Как и чем кормили на фронте. Часть 1

Вопросам питания солдата на фронте в советской литературе особого внимания не уделяли. К нашему времени из этой темы дошли два термина: солдатская каша да наркомовские сто граммов. Любители истории могут еще вспомнить американскую тушенку с издевательским названием «второй фронт». О питании немцев или союзников практически ничего не известно. Возможно из-за несопоставимости рациона питания, советские идеологи считали «вредным» распространяться на эту тему. Как ни странно, но и сегодня найти информацию о сравнении рационов питания в разных армиях периода Второй мировой войны весьма не просто. И похоже причина тому одна, на постсоветской территории в армиях еще не дошли до уровня питания того времени других стран. Несмотря на такое негласное табу нынешней военщины, мы собрали всю доступную информацию на эту тему, и предлагаем вашему вниманию детальный анализ в разрезе некоторых стран.

Прежде чем рассматривать вопросы питания, вначале определимся с основными понятиями, используемые в этой теме. И так, солдата кормят определенным набором продуктов в определенном количестве и ассортименте по установленным нормам, как правило, на сутки. Все это называется простым военным словом — паек, иногда продовольственный паек (продпаек). Структура и калорийность продпайка разрабатываются с учётом воинского труда, нервно-психических нагрузок, климатических и других факторов. В связи с этим различают общевойсковой паек, морской, подводный, летный, лечебный и т.п. В свою очередь, они делятся на три вида:

— основной паек — отпускается в виде блюд готового питания через столовые воинских частей (личному составу, состоящему на котловом довольствии), или натуральными продуктами на руки (для личного состава, не питающегося в столовой), а также выплачивается денежная компенсация за продпаёк в виде фиксированной суммы.

— дополнительный паёк — полагается сверх основного пайка при повышенных энергозатратах и нервно-психических нагрузках, в соответствии со спецификой должностных обязанностей, а также при нахождении военнослужащего в военном лечебном учреждении (в том числе индивидуальное диетическое питание).

— сухой паек — выдаётся при отсутствии возможности готовить полноценную горячую пищу из продуктов основного пайка и включают компоненты, которые могут употребляться без тепловой обработки и храниться в обычных условиях. Его разновидностью является — бортовой паёк, которым обеспечиваются экипажи самолётов, дирижаблей при полётах свыше 4 часов и кораблей (судов), не имеющих камбуза, при выходах в море на сутки и более. Еще одной разновидностью сухого пайка являются продукты длительного хранения, входящие в комплекты аварийного запаса на средствах спасения, либо продукты носимого аварийного запаса. В них входит минимальный набор продуктов для выживания в экстремальных условиях.

Естественно существуют еще и другие разновидности пайков, но все они относятся к специальным, и формируются от специфики использования солдат и условий их службы. Естественно, что пайки моряков проходящих службу в северных широтах и на экваторе будут различными. Как будет различаться рацион питания горных стрелков и обычных пехотинцев.

Следует отметить, что в некоторых армиях к основному пайку, офицерам полагался дополнительный. Так было, например в РККА. Во всех армиях в штатных ситуациях, при возможности, питание генералов организовывалось индивидуально, как правило, персональным поваром. Естественно и набор продуктов для них, и нормы питания определялись пожеланиями харчевавшихся и возможностями снабженцев в то или другое время.

Поскольку армия не может жить без четких правил и уставов, нормы суточного довольствия утверждаются на правительственном уровне и строго контролируются в войсках любой армии. В зависимости от экономического положения страны в конкретный момент времени, пайки могут изменяться в сторону уменьшения или увеличения и не всегда могут соответствовать даже медицинским нормам питания. Поскольку основной нормой пайка является его калорийность, зачастую нормативы питания допускают временную замену одних продуктов другими, как правило, имеющимися в наличии, при сохранении их калорийности. Осветив азы армейского питания, теперь перейдем к конкретике по армиям некоторых стран.

Питание в РККА

Нормы суточного питания военнослужащих РККА были введены Советом труда и обороны 6 марта 1934 года постановлением № К-29сс. Так, в основной красноармейский паек (Норма №1) входили:

— Хлеб ржаной – 600 г;

— Хлеб пшеничный 96% — 400 г:

— Мука пшеничная 85% — 20 г;

— Крупа разная – 150 г;

— Макаронные изделия – 10 г;

— Мясо – 175 г;

— Рыба (сельдь) – 75 г;

— Сало (жир животный) – 20 г;

— Масло растительное – 30 г;

— Картофель – 400 г;

— Капуста (квашеная и свежая) – 170 г;

— Свёкла – 60 г;

— Морковь – 35;

— Лук – 30 г;

— Коренья, зелень – 40 г;

— Томат-пюре – 15 г;

— Перец – 0,3 г;

— Лавровый лист – 0,3 г;

— Сахар – 35 г;

— Чай (в месяц) – 50 г;

— Соль – 30 г;

— Горчица – 0,3 г;

— Уксус – 3 г;

— Мыло (в месяц) – 200 г.

Отметим, что приведенный паек мирного времени был не очень далек от вегетарианского питания, хотя и был направлен на обильное насыщение желудка низкокалорийной массой. В мае 1941 года норма №1 была изменена с уменьшением мяса (до 150 граммов) и увеличением рыбы (до 100 граммов) и овощей. Курильщики получали 30 граммов махорки в сутки, 7 книжек курительной бумаги и три коробка спичек на месяц. Некурящие женщины-военнослужащие могли рассчитывать на 200 граммов шоколада или 300 граммов конфет ежемесячно. Затем аналогичную норму распространили и на всех некурящих военнослужащих (приказ от 13 ноября 1942 г.). По воспоминаниям ветеранов, шоколад и конфеты, если где-то и были, то до фронта доходили очень редко.

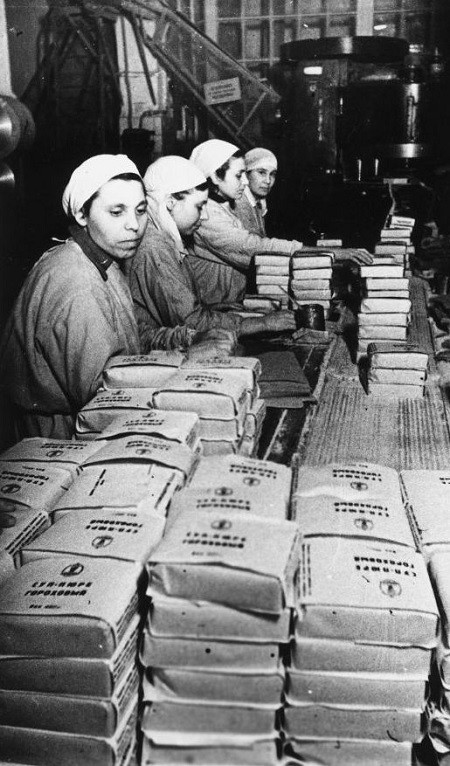

Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) №1357-551сс от 15 мая 1941 года и приказом Наркома обороны №208 от 24 мая 1941 года, с 1 июня в РККА впервые была введена новая Норма №1 военного времени в сухом пайке, в которую входили:

— Сухари ржаные — 600 г (хлеб черный);

— Концентрированная каша из пшена — 200 г;

— Концентрированный суп-пюре гороховый — 75 г;

— Колбаса полукопчёная «Минская» — 100 г;

— или вобла суховяленая/копчёная — 150 г;

— или сыр-брынза — 150 г;

— или суховяленое рыбное филе — 100 г;

— или мясные консервы — 113 г;

— или сельдь солёная — 200 г;

— Сахар — 35 г;

— Чай — 2 г;

— Соль — 10 г.

По воспоминаниям фронтовиков, такой сухпаек существовал только на бумаге. На самом деле, до получения американских консервированных продуктов, он состоял из сухарей да сахара, иногда дополнялся консервированной тушенкой.

С сентября 1941 года норма №1 была оставлена только для довольствия частей фронта, а для тыловых, караульных и войск, не входящих в состав действующей армии, были предусмотрены более низкие нормы довольствия. В это же время началась выдача водки частям действующей армии в размере 100 граммов в день на человека. Остальным военнослужащим водка полагалась только по государственным и полковым праздникам (около 10 раз в году). Женщинам-военнослужащим выдача мыла была увеличена до 400 граммов.

Производство концентрированного горохового супа-пюре на заводе им. А. Микояна.

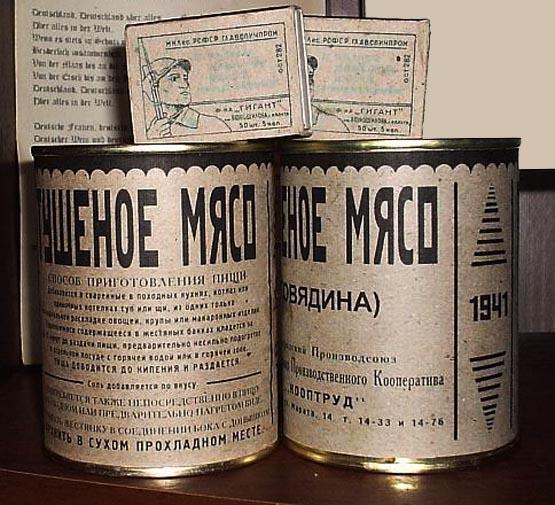

Тушенка и спички военного времени.

Нормы питания для бойцов и командиров Красной Армии в военное время были определены Постановлением ГКО № 662 от 12 сентября 1941 года и введены приказом Наркомата обороны №312 от 22 сентября 1941 года. Всего было установлено 10 норм суточного довольствия, в зависимости от того, где (на фронте, в тылу, внутри страны, в госпитале и т. д.) находится военнослужащий и в каком виде Вооруженных сил он служит. Надо сказать, что все годы Великой Отечественной войны эти нормы практически не менялись. Для летного и технического состава ВВС они были скорректированы в августе 1942 года, и в 1943 году было введено дополнительное питание для войсковой разведки.

Калорийность установленной основной нормы питания составляла 3450 ккал. Норма питания тыловых частей действующей армии – 2954 ккал; для частей, не входящих в состав действующей армии – 2822 ккал; караульных частей и тыловых учреждений – 2659 ккал; для военных училищ – 3370 ккал. Госпитальная норма питания – 3243 ккал. Самым калорийным было питание летного состава — 4712 ккал. Лётчики получали 800 г хлеба, 190 г круп и макарон, 500 г картофеля, 385 г других овощей, 390 г мяса, 90 г рыбы, 80 г сахара, а также 200 г свежего или 20 г сгущенного молока, 20 г творога, 10 г сметаны, 0,5 яйца, 90 г сливочного, 5 г растительного масла, 20 г сыра, фруктовый экстракт и сухофрукты. Однако не секрет и то, что после одного боевого вылета пилот терял минимум килограмм веса. А в период интенсивных боев они делали по три-четыре вылета, после которых не все могли стоять на ногах. Свои нюансы были во флотском меню. Подводники регулярно ели квашеную капусту, соленые огурцы и сырой лук — эти продукты компенсировали дефицит кислорода. На крупных кораблях водился «домашний» хлеб, выпеченный прямо на борту.

Необходимо отметить, что питание военнослужащих всех категорий, кроме передовой, в действительности не отвечали заявленным нормам по калорийности. Голодали и во втором эшелоне, и в тыловых частях. Особенно доставалось курсантам военных училищ и различным военным курсам. За 3-6 месяцев учебы редко кто из них уверенно стоял на ногах. Как ни странно они рвались на фронт не Родину защищать, как нам десятилетиями политработники вдалбливали в головы, а нормально поесть хоть перед смертью.

Полевая кухня в тылу.

Зависело питание солдат от состояния боевых действий на фронте. Оборона, наступление или окружение непосредственно влияли на питание бойцов. К примеру, наиболее тяжелые условия питания сложились на Ленинградском фронте, где зимой 1942 года солдатский рацион был урезан вдвое: на передовой получали 500 г хлеба и 125 г мяса в день, в тыловых частях — 300 г и 50 г. Лишь к весне подвоз продуктов по «Дороге жизни» через Ладожское озеро позволил создать недельные резервы и наладить фактическое исполнение норм.

В отличие от немцев, советские ротные полевые кухни запасов продовольствия на ближайшие сутки-трое, не имели. И если роты оказывались отрезанными от батальонных и полковых складов, с питанием возникали проблемы. Попытки же ввести в сухопутных войсках НЗ (неприкосновенный запас) по примеру немцев, закончились ничем, солдаты быстро находили предлоги съесть их загодя.

Дополнительное солдатское питание на передовой в Красной армии было введено только с начала 1943 года и исключительно бойцам войсковой разведки: 15 г сахара; 30 г сала; 100 г хлеба и 100 г водки (последняя только в дни выполнения боевых заданий).

Дополнительный офицерский паек или командирский доппаек был введен приказом НКО СССР № 312 от 22 сентября 1941 года. Восьмой его пункт гласил: «Среднему и вышеначальствующему составу действующей армии, кроме летного и технического, получающего летный паек, отпускать бесплатно паек по нормам №№ 1 и 2 с добавлением в сутки на человека: масла сливочного или сала — 40 г, печенья — 20 г, рыбных консервов — 50 г, 25 папирос или 25 грамм табака в сутки и 10 коробок спичек в месяц». В реальной жизни состав командирского «приварка» мог быть разным и зависел и от снабженцев, и от военных обстоятельств. Нужно отметить, что и на фронте, и в резервных частях доппаек офицерам зачастую выдавался не ежедневно, а, так сказать, по мере накопления, обычно один раз в месяц: банку консервов в томатном соусе, пачку печенья, кусок масла или сала грамм 300–400. Как правило, младший офицерский состав делился своим доппайком со своими солдатами, иногда пересылал его в тыл родным.

Самым питательным и разнообразным сухим пайком был НЗ, предусмотренный пунктом 9 все того же Приказа № 312 от 12 сентября 1941 года на случай аварий и вынужденных посадок самолетов. В этом «пищевом запасе» на одного человека полагалось:

— молока сгущенного 3 банки;

— консервов мясных 3 банки;

— галет «крекер» 800 г;

— шоколада 300 г;

— сахара 400 г или вместо шоколада печенья 800 г.

Правда, время использования такого пайка определялось весьма философски – пока не выйдешь к своим.

Загрузка горячей пищи в термос для передовой.

Доставка горячей пищи на передовую в термосе.

Кроме банальной нехватки продуктов на фронте, еще одной причиной, по которой красноармеец недоедал, были злоупотребления интендантов. По пути от складов к боевым позициям продукты проходили через множество посредников, и часть непостижимым образом «терялась». Вот выдержки из рапортов инспекторских проверок полевых кухонь. Летом 1942‑го на Северо-Кавказском фронте: «Пища готовится однообразная, преимущественно из пищевых концентратов. Овощи в частях отсутствуют при наличии их на фронтовом складе». Тогда же, на Южном фронте, бойцы жалуются «на жидкую и однообразную пищу, доставляемую им в остывшем состоянии», а вместо чая пьют «сырую воду с сахаром». В конце 1942 года инспекторов не удовлетворил рейд в 8‑ю гвардейскую стрелковую дивизию: кухни находятся «в антисанитарном состоянии»; бойцы «систематически недополучают» питание из-за «халатности и бесконтрольности» начальства»; «за октябрь-декабрь 1942 г. пищевая ценность в сутки на бойца составляла от 1800 до 3300 калорий»; «значительное количество продуктов недополучалось, хотя на фронтовом складе и армейской базе имелось достаточное количество продуктов всех ассортиментов». «Бойцы 238-й, 262-й стрелковых дивизий Калининского фронта во время марша в течение 3 – 5 дней получали по 200 – 250 г сухарей в сутки. Бойцы 32-й и 306-й стрелковых дивизий и 48-й механизированной бригады в течение пяти дней не получали даже хлеба». Прямые факты воровства обтекаемо назывались «не советским отношением к сохранению и расходованию продовольствия». Виновников понижали в должности, им отказывали в представлении к новым званиям, однако на месте не расстреливали, в котлах не варили, и даже в штрафбат не отправляли. Очевидно, что и проверяющие, и высшее командование «кормились» за счет выявленных нарушений. Злоупотребления продолжались и до конца войны, и после ее окончания.

Приготовление пищи в походных условиях.

В большинстве случаев солдаты приветствовали выдачу сухпайка по «твердому курсу», т.е. когда его выдавали близко к установленным нормам. Он открывал широкий простор для бартерных сделок: суп за компот, вобла за картофель, хлеб за сахар, чай за табак… Кроме того, «сухпай» свободно конвертировался среди местного населения, зачастую менялся на алкоголь. Накапливая запасы, бойцы переходили к самообслуживанию. Считалось нормальным, что параллельно с работой полевой кухни личный состав разбивался по группам около собственных костров. Здесь начинались кулинарные импровизации: готовить, равно, как и обшивать себя, на фронте умел каждый, но те, кто особенно талантливо «колдовал» над котлом, пользовались популярностью среди сослуживцев. Готовую пищу делили на глаз — какие уж тут нормы.

Питание из сухпайка.

Национальные особенности кухни также накладывали отпечаток на питание на фронте. Например, советские бойцы с уважением отзывались о немецких колбасах, шоколаде и супах-концентратах, однако с трудом принимали фруктовые пасты. Также позитивно отзывались об американских сосисках в банках, но кукурузная крупа осталась непонятой «советскими гурманами». Повара пытались добавлять ее в хлеб, однако он становился хрупким и быстро черствел. Большинство солдат, будучи выходцами из сел, дома кукурузой кормили скот, и морально не могли перейти на такие харчи.

С осени 1943 года в ходе общего контрнаступления положение с обеспечением провизией на фронте заметно ухудшилось. Некоторые командиры решали продовольственный вопрос, посредством заготовки овощей, создавая в частях подсобные хозяйства. Еще летом 1942 года Наркомат обороны издал указ, по которому «для дополнительного питания войск» ответственные лица обязаны были заниматься сбором дикорастущих ягод, грибов, орехов, трав и корнеплодов, а также организовывать рыболовный и охотничий промысел, как в зоне боевых действий, так и на территории военных гарнизонов. Армия научилась сама себя кормить. В запасных частях начали заготавливать хлеб и овощи для тех, кто на передовой, обрабатывая обширные площади. Так, Брянский фронт в конце 1942 года покрыл 100% собственных потребностей в зерне и овощных культурах.

Чем ближе была Победа, тем меньше нареканий вызывала организация питания на фронте. Причин тому несколько. Во-первых, советская экономика успела перестроиться: были расширены посевные площади в Поволжье, Казахстане и на Южном Урале, открыты новые пищевые предприятия. В частности, на них скопировали немецкое ноу-хау — концентраты, или «пищевые таблетки». Во-вторых, советские войска отвоевали Украину, что сразу улучшило довольствие по плодоовощной части. В-третьих, ленд-лизовские поставки из США кормили почти треть армии. Кроме того, Красная Армия уже пересекала границу СССР, где несмотря на войну, было все-таки значительно сытней. Здесь уже солдаты могли хоть и нечасто, но полакомиться немецким мясом, чешским пивом, австрийскими десертами…

Советские концентраты (пищевые таблетки), выпускаемые в годы войны.

Говоря о питании РККА в годы войны, нельзя не остановиться на поставках продуктов в СССР по Ленд-Лизу, ведь практически все они шли на фронт, по крайней мере, по документам. В связи с реальной угрозой голода в стране в 1941 году, который мог перекинуться и на армию, советское правительство было вынуждено обратиться за помощью к Союзникам. На Московской трехсторонней конференции (29 сентября — 1 октября 1941 г.), выработавшей первый из четырех Протоколов о поставках, Советский Союз запросил об отправке в его порты ежемесячно 200 тыс. т пшеницы, 70 тыс. т сахара и 1,5 тыс. т какао, что предполагало полное обеспечение этими продуктами 10-миллионной армии. Помимо муки и сахара, первые пароходы доставили высококалорийные обезвоженные или консервированные продукты. Они пришлись как нельзя, кстати, для пробивавшихся из окружения армий, но особенно для осажденного Ленинграда и городов Крайнего Севера. Потоки продовольствия в СССР шли и через Архангельск, и через сухопутный и воздушный иранский и тихоокеанские мосты. Продукты поставлялись из США, Канады и Великобритании.

Помимо вышеуказанных продуктов Советский Союз получал маргарин, соевую муку и крупы, сыр и специально приготовленные питательные и легкие концентраты. Бойцы Ленинградского фронта, вспоминали, как уходя в разведку, они получали толстые плитки горького американского шоколада, банки галет. Помнят они и вкус шоколада с говядиной, мяса индейки или курицы в шоколаде. Ячный порошок, хоть и не любили солдаты, но все, же он был лучше надоевшей советской перловки. Американцы поставляли борщ в пакетах, который производили специально для России по русским рецептам. США согласились поставлять животное масло, что привело к резкому удорожанию его на американском рынке. Это масло предназначалось для выздоравливающих в госпиталях русских солдат. В госпитали направлялись и фруктовые соки, консервированные, сухие и свежие фрукты, овощи, орехи и многое другое. Высоковитаминизированные продукты стали для многих солдат спасением от цинги — бича армии. В СССР было направлено 25% всей производимой в США свинины, которая в основном поставлялась в виде тушенки, опять-таки, приготовленной по русским рецептам, поскольку подобное в Америке ее до сих пор не готовили. Реже — мясные консервы поставлялись виде консервированной колбасы, сосисок или бекона. Еще реже поступали мясные консервы из индюшатины.