никогда не спрашивай меня о моей работе

Никогда не спрашивай меня о моей работе

Дым ползёт по земле, белый холодный дым,

серое крыло дома уходит в туман.

Ну а если исчезнет всё, и будет только это:

серое крыло дома, белый холодный дым?

Треугольник стального неба над головой,

под ногами жёсткий пучок белёсой травы.

Кирпичный забор неопределённого цвета,

словно мерцает, не совпадая с собой.

Умная птица упруго идёт по траве,

голову держит набок, что-то сурово клюёт,

сквозь стекло и шторы горит белая лампа,

как ссадина горит сквозь бинты.

Здесь мы и останемся, давайте останемся здесь.

Дальше только хуже, теснее, темнее.

Не уходите далеко, постоянно перекликайтесь.

Встретимся здесь примерно через полчаса.

Только не уходите в соседние дворы.

Только не погружайтесь в дым.

Понапрасну не заходите в подъезды.

Не заговаривайте с птицами и котами.

Господи, оставь мне хотя бы это.

Господи, оставь мне хотя бы это.

Господи, не доводи начатое до конца.

Господи, не выключай бледного света.

никогда не спрашивай меня о моей работе

никогда не спрашивай меня о моей работе

хорошо — в первый и в последний раз

ты можешь спросить меня о моей работе

в синем воздухе тают последние ноты

в поле зреет золотой злак

усталых людей с настоящей работы

везёт огромный жук-кадиллак

прольётся много дурной крови

лучше не светиться возле струи

никогда не объединяйся ни с кем кроме

кроме своей семьи

и пока луна в глазах не погасла

получи ответ и запомни его

это импорт оливкового масла

Только бизнес. Личного — ничего.

Название книги

Сто поэтов начала столетия

Бак Дмитрий Петрович

Леонид Костюков

«…никогда не спрашивай меня о моей работе…»

Поэзия Костюкова не особенно видна и заметна вовсе не потому, что он пишет (во всяком случае – публикует) рифмованные тексты довольно редко – нам случалось уже рассуждать о поэтах, которые немногословны, но многозначительны (Гронас, Тонконогов, Дашевский…). Здесь случай иной – один из примеров запоздалого, почти демонстративного «непрофессионализма», высокого «любительства». Не только стихи, но и прозу Костюков многие годы пишет и печатает исподволь, мимоходом, как бывало в те времена, когда публиковаться чаще напрасно было и надеяться. Позиция Костюкова-поэта неотделима от его «творческого поведения» как ценителя литературы, тонкого эссеиста. Он не только разбирается в литературе, но и может научить этому других, а главное, ее попросту, прошу прощения, любит. «Профессионалу» в этом порою признаваться неловко, как мастеру-кондитеру – в пристрастии к сладкому. Костюков-профессионал роняет свои признания как бы неохотно, но уверенно:

Его стихотворные «реплики» разрозненны, не выстраиваются в единую развернутую «фразу», зачастую противоречат друг другу стилистически и даже идеологически. Присутствие Леонида Костюкова в поэзии нарочито пунктирно, содержит лакуны, пропущенные логические звенья развития, не поддается какой бы то ни было попытке анализа «эволюции творчества». «Пишу – когда и как желаю, не опасаясь анахронизмов, без оглядки на то, что уже сказано ранее, мною и другими». Вот так:

Костюков пишет так, будто только что придумал зарифмовать что-нибудь вроде «берез – овес». Это – особый род изощренного эпатажа, неброский, утонченный, видимый лишь посвященным. Эта негромкая дерзость сильнее воздействует на всех наделенных слухом и имеющих уши, чем лобовой бунт современных бурных гениев, адептов обсценных слов и тем, искателей очередной новой социальности:

Странная, немодная позиция человека, знающего ремесло словотворения, но отделывающего слова не по правилам. Так неловкий рассказчик в бессмертном романе «Что делать?» патетически изрекает: «Я знаю о Рахметове больше, чем говорю». Почти фатальный избыток осведомленности о правилах игры не мешает Леониду Костюкову стилизовать стихи под наивные, спонтанные. На грани набоковского раздраженного упоения разными конфигурациями чистой формы Костюкову удается сказать что-то абсолютно свое – не то чтобы совсем неизвестное, но произносившееся иначе, с иным градусом серьезности и личной причастности. Здесь подобной причастности одновременно и минимум, и максимум, потому что в следующий раз (может, через несколько лет) все будет сказано совершенно иначе, но без отказа от прежних мнений и интонаций. Вы опять говорите, что поэты бывают хорошие и разные? Что ж, согласен, – среди хороших случаются и такие…

[Три стихотворения] // Авторник: Альманах литературного клуба. М.: АРГО-РИСК; Тверь: Колонна, 2001. Сезон 2001/2002 г., вып. 5. С. 12–15.

От дальних платформ // Знамя. 2002. № 8.

Голоса // Арион. 2006. № 2.

Снег на щеке. М.: АРГО-РИСК; Книжное обозрение, 2009.

Листки // Арион. 2010. № 1.

Как будто плывем… // Арион. 2011. № 1.

Стихотворения из «Тушинского цикла» // Новый берег. 2011. № 31.

Никогда не спрашивай

— Никогда не спрашивай женщину о её возрасте

— Никогда не спрашивай мужчину о его зарплате

— Никогда не спрашивай немца почему его дедушка живёт в Аргентине

У немцев, в принципе, есть несколько табу-тем, которые допустимо затрагивать только в кругу семьи или между очень близкими друзьями:

— Отношение к браку/сексу/заведению детей.

Т.е. не будет: «А когда женишься?», «А когда родите?». Мало ли, вдруг люди не хотят жениться? Или детей не могут завести (по медицинским показателям). Ну или ориентация не та?

Т.е. не будет: «А сколько ты получаешь?», «На жизнь хватает?» и т.п.

— Отношение к политике/принадлежность к партии.

При изучении культуры страны, этому учат (ну или должны учить). Хорошо бы и у нас аналогичное правило ввести. Потому что они супер-удобно ограничивают круг «неудобных вопросов», которые даже задавать неприлично.

Хорошо бы, но более низкий уровень культуры пока не позволит.

Мне лично ваше описание просто как будто о рае рассказываете

Это не более низкий уровень культуры, это просто другая культура.

Но более низкий уровень культуры позволит послать вопрошающего нахуй

Ну фиг знает. Спокойно спросил у немки, откуда у неё украинская фамилия, на что она так же спокойно ответила, что дедушка был из Украины. Дело, правда, в интернетах было, возможно, это как-то сгладило ситуацию.

А ещё никогда не понимал, почему не принято спрашивать про зарплату.

у нас всё тоже самое, но у нас люди зачастую позволяют себе зайти в этот круг, поскольку «а че такого что ты скрываешь»

Никогда не забуду, как один немец начал лезть к другому с лишними разговорами, хотя они всего-то работали вместе, а тот ему ответил «du bist nicht meins sprachpartner!» (ты мне не собеседник) и тот сразу заткнулся и больше не возникал. Господи, как же это было охуенно

Согласен, мне нравится 🙁

и о чём тогда разговаривать?

Аргентина после Второй Мировой Войны

Кубок Аэропорта

Португалия покинула ЧМ 2018 уступив Уругваю

Баварские Альпы

Большинство российских фирм, заводов и прочих офисов имеют фиксированный рабочий день например с 9 утра до 18 вечера с часом паузы, которая тоже иногда фиксированная с 12 до 13. Причём за опоздания могут и наказать или даже уволить.

Толерантная гейропа, а в частности Германия, а точнее почти все инженерные конторы имеют напротив свободный график работы. Что это такое и почему это, на мой взгляд, более продуктивно. Постараюсь ответить на этот вопрос.

Особенно внимательно советую почитать данную темку всяким шефам и прочим начальникам или хозяевам своих собственных фирм и контор.

И так, что же такое плавающее время (по немецки Gleitzeit) и чем оно хорошо?

1. Сотрудник имеет право приходить на работу с 6 утра до 20 вечера

2. Сотрудник обязан как минимум 6 часов проработать в основное время с 9 до 15 часов

3. Сотрудник обязан отработать в неделю 40 часов

4. Если сотрудник работает подряд более 6 часов, то он обязан сделать паузу не менее часа.

5. Сотрудник не имеет права работать более 10 часов в сутки и не имеет права работать более двух недель подряд по 10 часов в сутки.

7. Сотрудник имеет свой счёт, на котором он ведёт учёт своих часов. Счёт не может выйти за границы плюс минус 100 часов.

А теперь все преимущества такой работы:

— Каждый сотрудник может выбрать оптимальное для себя время для продуктивной работы в зависимости от своего типа «сова» или «жаворонок», что делает его работу более продуктивной, потому что он не ломает себя и способен дольше концентрироваться на задании и не уставать в удобное для себя время.

— Так как сотрудники работают в разное время, то нет необходимости в огромной парковке, потому что количество машин на парковке всегда меньше чем число всех сотрудников в целом. То же самое относиться и к компьютерам и прочим холодильникам и лицензиям на человека.

— Если работы нет или идёт мало загруженная неделя, то сотрудник не обязан сидеть 8 часов на работе, а способен уйти раньше и уйти в минус со своими рабочими часами. Зато если неделя или две будут крайне загруженными, то он может выйти из минуса в ноль или в плюс.

— Каждый сотрудник сам решает когда и на сколько ему идти на обед, главное уложиться в 40 часов в неделю.

— Все сверхурочные часы он может или отгулять по дню за каждые 8 часов или сделать свой рабочий день короче, пока не уйдёт опять в ноль. Выплачивать их не нужно.

— Свои сверхурочные часы сотрудник может потратить на походы к врачу во время рабочего дня, отводы или забирания детей из ясель/дедсадов/школ, стояние в пробках ну или на приватные телефонные звонки и прочие дела. То есть сорудник не тратит отпуск, а значит сможет полноценно отдохнуть, что бы опять продуктивно работать.

Теперь пару недостатков типичных для российских реалий:

— Адекватные объёмы работ. Если шеф имеет работы на 400 человекочасов, но при этом имеет только 8 сотрудников, то он обязан или нанять ещё двоих людей или быть готовым, что несколько людей буду по очереди уходить в отпуск на пару дней, пока другие вкалывают по 10 часов в день.

В заключении скажу, что я работал только по этим условиям, которые в большинстве немецких контор являются стандартом и никто не жаловался на убытки или на непродуктивность сотрудников. Один раз кого-то поймали на обмане и было громкое увольнение. Но это было в восточноевропейской конторе и не с немецким сотрудником. Немцы честны в этом плане и не хотят отказываться от подобной работы, потому что это удобно и не напряжно 🙂

Специальные акции авиакомпаний №2

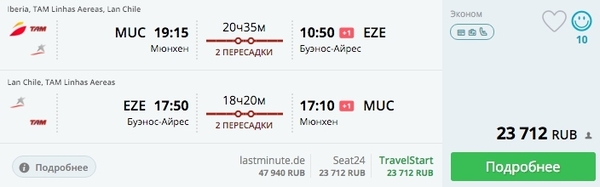

Спасибо всем, кто подписался. Сегодня мне удалось найти и проверить еще один невероятно привлекательный вариант по перелету в Южную Америку.

Даты на скриншоте: с 7 по 30 мая 2016 года. Пересадок много, но 23 т.р. за перелет из Европы в Аргентину и обратно – это копейки, поверьте мне, я летал в 2013 году за 40 000 и это на тот момент было дешево.

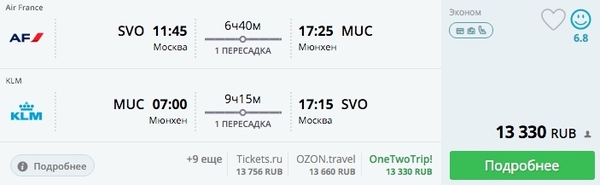

Из Москвы в Мюнхен можно добраться самыми разными способами. В принципе если хорошо поискать, то можно уложиться и в 10 т.р, ну а средняя за такой перелет цена составляет около 12-13 т.р.

Покупайте, пока есть билеты. Ну а я улетел гулять по Нью-Йорку. Всех поздравляю с Новым Годом и желаю чтобы рядом с вами в 2016 году всегда был человек, с которым ваши путешествия превращались бы в настоящую сказку, о которой хочется вспоминать снова и снова.

«Мой отец с Германии, а мама с Аргентины. Я не чувствовал такой напряженной обстановки в доме с 1990 года»

Германия глазами русского. Берлин, часть 1.

Как не совершить распространенных ошибок в Германии.

Если в поездке вы сломали ногу, руку, что-либо еще, или поднялась большая температура, не медлите, вызывайте скорую. Не вздумайте ехать на такси, с друзьями и тд. Скорая помощь в Германии, приезжает как правило, меньше чем за 3 минуты и расходы обязана покрыть страховка. Если вы поедете на своей машине, то при смещении костей, ухудшении состояния или каких-либо проблем, страховка может сослаться на то, что вы сами приняли решение ехать собственным ходом,и это могло стать причиной ухудшения, а значит, должны так же нести часть материальной отвественности за последствия. (по суду можно доказать что это было не так, но оно вам надо?)

Пусть вас не пугают ярко оранжевые комбинезоны и кислородные баллоны за спинами людей из скорой, они тут вроде МЧС и готовы на все случаи жизни, даже если вы их вызвали по поводу кашля вашей бабушки.

Все, включая водителя скорой и диспетчеров свободно говорят на английском, но если вы кроме «великого и могучего» не владеете никаким другим языком, можно просто набрать телефонный номер 112, продиктовать адрес и сказать слово «help», они в любом случае приедут.

Если вы все же приехали своим ходом, то по умолчанию ваш случай не срочный, и не ждите, что к вам выбежит реанимационная бригада в полном составе, а после 9 вечера, даже в регистратуре может не оказаться людей. Вероятнее всего, когда вы найдете дорогу сами, вас посадят в очередь с очередной теткой, с повышенным давлением, родителями, с незасыпающим чадом и прочими. Попытка обьяснить, что вами должны заняться без отлагательтсв, приведет, скорее всего, к полному непониманию. Так что, если все плохо, только скорую!

Возле больниц, как правило, парковки очень маленькие. Это связано с тем, что тут особо не принято ездить с родственниками, когда их забирает скорая,(в саму скорую тут тоже родственников не пускают,исключения только, если вы ребенок до 5 лет с мамой, или говорящий на суахили индеец со странными традициями) считается, что человек в абсолютно надежных руках. Наши соотечественники так не привыкли, и частенько можно видеть едущую скорую и за ней машину с «нашими» номерами. Если дело происходит днем, то почти наверняка стоянка будет забита. А на машинах на прилегающих территориях будут уже красоваться штрафы, заботливо засунутыми под дворники, всевидящими полицаями. (Это не совсем красивый совет, но бывают разные случаи) поэтому, смело вытаскивайте штраф из под чужих дворников и суйте под свои. С вероятностью 99% вам ничего за это не будет. И с 1% вам просто выпишут ВАШ штраф, других санкций не последует.

Немцы не признают других грибов, кроме шампиньонов, хотя иногда, в гипермаркетах можно увидеть лисички, но покупают их исключительно гурманы и по космическим ценам. Поэтому, если вы решили разжиться грибами в лесу, то не удивляйтесь, если встреченные вами люди, будут крутить у виска а некоторые, вполне возможно, подойдут проинформировать вас, что «Эти штуки нельзя кушать» и дадут вам адрес ближайшей социальной помощи для обездоленных.

Бездомные на улицах являются таковыми, потому что им так хочется, любой из них, совершенно бесплатно может переночевать в чистом, сухом и теплом месте (номера как в русских 2-звездочных отелях). Часто они просят подаяние с собакой (чудесные ухоженные хаски, овчарки и др) и звучит это как «собаке на корм» так вот, не покупайтесь на это, дотации на собаку им выдает государство, впрочем как и деньги на еду. Даже вет.клиники лечат их животных бесплатно.

В некоторых магазинах, вы сможете увидеть пакеты с разнообразной едой (обычно по 5-7евро), Это пакеты для бездомных, подразумевается что вы оплачиваете такой пакет и оставляете его на кассе, а магазин потом отвозит его в центр для бездомных. Не пытайтесь забрать его с собой, вам никто ничего не скажет (вы же оплатили),но идиотом выглядеть, вы будете гарантированно.))

На этом пока все, если понравится, выложу еще. Всем бобра и отличного настроения!)

60 цитат, которые изменят Ваше мышление

О чем Вы думаете в моменты тишины и покоя? Как далеко Вы зашли или как далеко должны пойти? О Ваших сильных или слабых сторонах? О том, что может произойти в лучшем случае, или самом худшем, что может быть? В такие моменты наедине с собой обратите внимание на свои мысли. Потому что, возможно, единственное, что необходимо поменять для того, чтобы испытывать больше счастья, любви и жизненной силы, так это Ваш образ мышления.

Ниже Вы можете познакомиться с 60 наводящими на размышления цитатами, которые помогут привести в порядок Ваш образ мышления.

21. Настоящая любовь обязывает не быть неразлучными, а быть верными друг другу, даже в разлуке.

22. Пока Вы заняты поиском идеального человека, Вы, вероятно, пропустите несовершенного человека, который мог бы сделать Вас абсолютно счастливым.

23. Никогда не делайте что-то безрассудное только потому, что Вы временно расстроены.

24. Вы можете познать что-либо ценное на своих ошибках, если Вы, конечно же, их не отрицаете.

25. В жизни, если Вы ничем не рискуете, на самом деле Вы рискуете многим.

26. Как только Вы перестанете гнаться за неправильными вещами, Вы сможете нагнать правильные.

27. Каждая ситуация, когда-либо происходившая в Вашей жизни, готовит Вас к тому моменту, что еще ждет Вас впереди.

28. Нет ничего хвастливого в Вашем превосходстве над другим человеком. Истинное хвастовство заключается в Вашем превосходстве над тем человеком, которым Вы когда-то были.

29. Стараясь быть кем-то, Вы впустую тратите свое время.

30. Вы никогда не станете тем, кем хотите быть, если будете продолжать обвинять всех остальных за то, кто Вы есть сейчас.

51. Когда Вы начинаете замечать что-нибудь хорошее в других людях, Вы, в конечном итоге, перестаете видеть и искать хорошее в себе.

52. Вы не утонете, падая в воду. Вы утонете, стоя в ней.

53. Лучше узнать и разочароваться, чем никогда не знать и всегда интересоваться.

54. Мы не хотим, чтобы некоторые вещи происходили, но не вправе что-либо изменять, мы не хотим знать какие-то вещи, но должны их выучить, и есть люди, без которых мы не можем жить, но однажды должны будем их отпустить.

55. Счастье не в том, что происходит вокруг Вас, а в том, что происходит внутри Вас. Большинство людей всегда ждут от других людей счастья, но, по правде говоря, оно всегда рождается не снаружи, а внутри Вас.

56. Если Вы говорите правду, она становится частью Вашего прошлого. Если Вы лжете, ложь становится частью Вашего будущего.

57. То, что Вы делаете каждый день, имеет большее значение, чем то, что Вы собираетесь сделать в скором времени.

58. Вы не сможете начать новую главу в своей жизни, если до сих пор перечитываете предыдущую.

59. Дела складываются наилучшим образом у тех людей, которые делают свою работу независимо от того, что ждет их в конце.

60. Если Вам что-то не нравится, поменяйте это. Если Вы не можете ничего поменять, измените свое мышление.

Никогда не спрашивай меня о моей работе

Сто поэтов начала столетия

В течение без малого четырех лет на страницах “Октября” публиковались эссе о современных русских поэтах. Для обзорной рубрики – срок весьма длительный, предполагающий решение дополнительных, порою противоречащих друг другу авторских задач. Было важно избежать повторов и в то же время – соблюсти единую тональность рассказа, удержать на пике интерес и внимание читателя, однако – не ценою акцентирования броских и поверхностных частностей. Удалось ли все это, судить не мне, однако хотелось бы напомнить изначально установленные “правила игры”.

Первое: избегать иерархий и сравнений, стремиться не к сооружению некоего пантеона русских поэтов, построенных в четкие ряды и обоймы, но к воссозданию цельной картины развития поэзии во всем ее пестром многообразии.

Второе: говорить поверх и помимо полемики литературных партий и фракций, сохранять непредубежденность и взвешенность оценок, подчеркивать их предельно личный, даже субъективный характер.

Третье: обсуждать главным образом подборки и сборники, опубликованные в 2000-е годы, лишь от случая к случаю обращаясь к более ранним годам творчества поэтов – героев эссе.

Во вступлении к первому выпуску рубрики в качестве идеального ориентира был обозначен “гумилевский” жанр: очерки и рецензии из цикла “Письма о русской поэзии”. Сейчас ясно, что обозначенные три правила в своей совокупности близки к параметрам еще одного “персонального” жанра литературно-критического эссе. Речь о “силуэтах” Юлия Айхенвальда, написанных так, словно бы автор сию секунду снял с полки том Достоевского или Толстого и пытается говорить без ссылок на статьи других исследователей. Здесь-то и кроется главная сложность жанра “поэтического силуэта”. С одной стороны, стихотворный текст по природе своей провоцирует на спонтанные импровизации, рассчитанные на более или менее широкий круг читателей современной поэзии. Но в то же время оставленные “за кадром” известные мнения и оценки ведут к упрощениям, с первого взгляда заметным именно для глаза профессионала.

Юрий Кублановский, или “Огонек служения вместо чуши…”

Поэтическая позиция Юрия Кублановского в последнее десятилетие получила поддержку с неожиданной стороны. В прежние годы (включая проведенные вне России) романтический принцип “жизнь и поэзия – одно” выглядел в случае Кублановского совершенной абстракцией. Кублановский – один из немногих современных представителей традиционной “гражданской лирики”, но вот за пределами поэтического текста его заветные призывы им самим никак не подтверждались, не подкреплялись. Достаточно уединенный образ жизни, отсутствие публичной активности, стремление сохранить личное духовное пространство – все это входило в известное противоречие с ясно проступающим в стихотворениях Юрия Кублановского обликом стихотворца-идеолога, человека, остро чувствующего драматизм российских событий прошлого века.

Известны качественные афоризмы о том, что Кублановский умеет про общее говорить очень личностно, а личное возводить в ранг всеобщего. Подобная диалектика все же кажется мне не более чем эклектикой, стремлением оправдать подлинность поэтической интонации многих стихотворений посредством утверждения права поэта на раздвоение между поэзией и жизнью.

Россия под пятой внутренних и внешних губителей лежит в руинах – как было с этим не бороться не только словом, но и делом? Иное дело – последние времена, когда страна вроде бы вернулась на естественный путь развития, но не приблизилась не только к своему идеальному метафизическому прообразу, но и попросту к элементарному благополучию и стабильности. Оказалось, что былые враги одолены… иными врагами, в результате смешались все краски и страны света. Если раньше в политике “правое” называлось “левым” и наоборот, то теперь под сомнением любые попытки отличить убеждения от их мастерских либо бездарных имитаций. Очередной вариант смуты благоприятствует не делу, но уединению, именно в эти годы позиция Юрия Кублановского обрела органику, его образ трибуна-мизантропа перестал быть казусом и приблизился к одной из возможных ипостасей героя нашего времени.

Кублановский, как и в прежнее время, исходит из главного принципа: поэтическое слово – не вещь в себе и для себя, оно не повисает в воздухе украшением, поскольку за ним предполагается и на самом деле существует вполне определенная реальность.

С той поры, как где-то в груди возник

огонек служения вместо чуши,

стал я верный медиум-проводник,

щелкопер по жизни, потом старик,

окормитель тех, кто имеет уши.

(“Времена года, 6”)

Именно идея “служения” отличает традиционную гражданскую лирику от новейшей “социальной поэзии”, для которой жесткие изображения личных и общественных изъянов и травм резко преобладают над метафизическими реконструкциями поруганных идеалов. Как правило, нет в социальной поэзии и топики уединенного авторского сознания, у Кублановского по-прежнему занимающей авансцену практически любого стихотворения. Только что процитированный цикл “Времена года”, например, завершается так:

Порча коснулась, да,

слезных пазух всерьез.

Поровну в сердце льда

осенью и в мороз.

Над снулой рекой

вихрится диск огня.

И я теперь не такой,

каким ты помнишь меня.

Каков же он сейчас, поэт, остро ощутивший парадоксальную неразличимость идеала прежней, “докатастрофической” России и России нынешней, более не вписывающейся в ясные антитезы идеального и трагического? Пока в стране трагедия стремительно совместилась с тем, что казалось идеалом (свобода веры, отсутствие коммунистического диктата), поэт чувствовал упадок сил, немощь, тоску по невозвратным годам сил и надежд.

Минули годы, годы.

В моду вошли обноски.

Стали пасти народы

новые отморозки.

Запрусь я на все запоры,

никому не открою.

Мысленно разговоры

стану вести с тобою.

Прежний мой дух мятежный

уж не огнеопасен.

Если решишь, что снежный

я человек, согласен.

Предчувствия – невеселы, признания – тверды; испытывая боль при виде “того, что совершается дома”, поэт еще более непосредственно ощущает перемены в самом себе:

Я живу с простым и твердым чувством

приближения к границе жизни.

Только вот не я к ней приближаюсь,

а она проходит возле дома.

Фальшивые ноты у Кублановского проскакивают как раз в тех случаях, когда экзистенциальная неоспоримая подлинность выносится за скобки, а следом высокая идея служения неприметно превращается в разоблачительную публицистику, в поиски супостата, принесшего горе честнόму народу.

В пелене осеннего молока

хорошо бы, выровняв аритмию,

генным кодом старого черепка

разживиться и воссоздать Россию.

Впрочем, даже иллюстративные лозунги порою обретают некое право на законное существование в стихах, если они сопряжены с подлинным чувством человека, болезненно расстающегося с былой убежденностью в существовании единой и единственной правды.

…Ведь помнишь, как, бодро шагая вначале,

ты вдруг задохнулась в пути:

– Россию, которую мы потеряли,

уже никогда не найти.

Я был только автор ненужных нетленок.

Ты – русая птица ночей.

Зачем же тогда в либеральный застенок

таскали выпытывать: чей?

Стоит решиться на неочевидное обобщение: крупный и самобытный поэт Юрий Кублановский работает на рискованных границах между подлинной и служащей самой себе поэзией и желаемой идеальной правдой. Именно поэтому практически в каждом отдельно взятом стихотворении он решает одну и ту же задачу органического сопряжения здесь и сейчас ощущаемой эмоции и далеко идущей (порой “геополитической”) максимы. В отсутствие свободной и непокорной художественной логики любая, даже абсолютно верная мысль, а также без остатка подлинная эмоция стремительно обращаются в лозунг, рецепт, фантомную боль, не имеющую никакого отношения к страдающей духовной материи.

Зимою – впадиной каждой, полостью

пренебрегавшие до сих пор

льды заполняют едва ль не полностью

речные русла, объем озер.

Лишь луч, нащупавший прорубь черную

там, где излуки в снегах изгиб,

работу видит локомоторную

мускулатуры придонных рыб.

Россия! Прежде военнопленною

тебя считал я и, как умел,

всю убеленную, прикровенную

до горловых тебя спазм жалел.

И ныне тоже, как листья палые

иль щука снулая блеск блесны,

я вижу изредка запоздалые

неразличимые те же сны.

Константин Кравцов, или “…есть, пойми, узкий путь…”

Из немалочисленного хора современных поэтов, сопричастных христианской (православной) риторике, топике и проблематике, Константин Кравцов выделяется достаточно резко. Напрашивается апофатическая логика, рассуждение от противного. Не впадает Кравцов в сусальное благочестие, не занимается схоластической эзотерикой, не соскальзывает к назидательному тону, не проецирует религиозные универсалии на техногенные и иные коллективные травмы, наконец, не пытается приспособить христианские ценности к профанному сознанию мирянина и атеиста – всего этого вокруг сегодня пруд пруди.

Человек, живущий внутри не только религиозного, но и повседневного богослужебного опыта, ориентируется на свое непосредственное восприятие, никому из непосвященных ничего не разъясняет. Иногда пропущенные объяснения восполнимы достаточно легко.

Ангел-хранитель больниц и гимназий,

вот твои ветреные хризантемы:

залиты солнцем губернских оказий,

рельсы по воздуху тянутся, где мы

кто это “мы”? неуместные сидни,

прах на спирту, отморозки и лохи:

спим на ступенях, и лествицы сини,

рельсы струятся, и радуют крохи

Трапезы светлой, весны Твоей звенья,

Город в посмертных промоинах зренья

(“Лазарева суббота”)

Каждый, кто слышал (хотя бы из “Преступления и наказания”!) о воскрешении Лазаря, все, кто знает, в какую седмицу Великого поста бывает Лазарева суббота, без труда поймут, например, почему в стихотворении упоминаются больницы. Бывают случаи посложнее: не ведающие о труде кн. Евгения Трубецкого о русской иконописи под названием “Умозрение в красках” имеют права не понимать мотивного ряда одноименного стихотворения:

Отключиться, все окна свернуть,

проступить, как, не зная износа,

беззаконный тот шелковый путь:

парадиз, что открылся без спроса

в льдистых красках над снегом по грудь.

При слове север сердце воскресает,

а почему – не знаю. Приглядись:

вот в сумерках блестит грибная слизь,

а дальше все земное вымирает,

уходит, не спросясь, и вот лишь слово:

и верую, и сев пребудут в нем,

и верба, развернувшаяся снова –

там, на ветру, во Царствии Твоем.

(“Север”)

А вот иной пример – невынужденной зашифрованности, которая может отступить, если, скажем, читателю известно, что Секондо Пиа – фотограф, впервые запечатлевший Плащаницу, а выражение “смерть автора” отсылает к работам французских интеллектуалов Ролана Барта и Мишеля Фуко:

– А смерти автора, кстати,

радовались и раньше: один иерей

врал о похоронах Лермонтова:

Вы думаете, все тогда плакали?

Никто не плакал. Все радовались.

– Что нам до поля чудес, жено?

но спит земля в сияньи голубом,

те залитые известью ямы шаламовские,

ученики в Гефсимании (в паузе слышно,

как в детской дребезжат стекла вослед трамваю)

есть, пойми, узкий путь, –

узкий путь, а с виду безделица:

звон каких-нибудь там

серебряных шпор, когда ни одна звезда,

когда звезды спали с неба как смоквы

и небо свилось как свиток, как тот сударь,

и лишь тахрихим, та холстина в опалинах

(в паузе – отрывок блатного шансона,

проехавший мимо), и подумать только:

какой-то там фотолюбитель,

какой-то Секондо Пиа.

(“Смерть автора”)

Степень затемненности/просвещенности зависит не только от осведомленности читателя в тонкостях притчи о мытаре и фарисее и в значении слова “хамсин” – умерщвляющий жизнь южный ветер, в Египте становящийся северным (дующим с севера, но несущем все ту же сушь), а в российских пределах тоже превращающимся в ветер с севера, но несущий уже не зной, а снег. Не только эта осведомленность отмечает разные степени проникновения в смысл, но само умение читателя воспринимать поэтический текст как нечто многослойное и многосмысленное, взывающее к встречной умственной и моральной работе. Иначе, по Константину Кравцову, и быть не может в подлинной поэзии.

Леонид Костюков, или “…никогда не спрашивай меня о моей работе…”

Поэзия Костюкова не особенно видна и заметна вовсе не потому, что он пишет (во всяком случае – публикует) рифмованные тексты довольно редко – нам случалось уже рассуждать о поэтах, которые немногословны, но многозначительны (Гронас, Тонконогов, Дашевский…). Здесь случай иной – один из примеров запоздалого, почти демонстративного “непрофессионализма”, высокого “любительства”. Не только стихи, но и прозу Костюков многие годы пишет и печатает исподволь, мимоходом, как бывало в те времена, когда публиковаться чаще напрасно было и надеяться. Позиция Костюкова-поэта неотделима от его “творческого поведения” как ценителя литературы, тонкого эссеиста. Он не только разбирается в литературе, но и может научить этому других, а главное, ее попросту, прошу прощения, любит. “Профессионалу” в этом порою признаваться неловко, как мастеру-кондитеру – в пристрастии к сладкому. Костюков-профессионал роняет свои признания как бы неохотно, но уверенно:

никогда не спрашивай меня о моей работе

никогда не спрашивай меня о моей работе

хорошо – в первый и в последний раз

ты можешь спросить меня о моей работе

прольется много дурной крови

лучше не светиться возле струи

никогда не объединяйся ни с кем кроме

кроме своей семьи

Его стихотворные “реплики” разрозненны, не выстраиваются в единую развернутую “фразу”, зачастую противоречат друг другу стилистически и даже идеологически. Присутствие Леонида Костюкова в поэзии нарочито пунктирно, содержит лакуны, пропущенные логические звенья развития, не поддается какой бы то ни было попытке анализа “эволюции творчества”. “Пишу – когда и как желаю, не опасаясь анахронизмов, без оглядки на то, что уже сказано ранее, мною и другими”. Вот так, например:

В суете простых скоротечных дел

я случайно куртку его надел

и пошел в ларек покупать муку

по размытой глине и по песку.

Дождь с утра грозился – и вот пошел.

Я в кармане куртки его нашел

шапку из материи плащевой,

по краю прошитую бечевой.

Он сложил ее, как бы я не смог, –

я бы просто смял, закатал в комок,

обронил в лесу, позабыл, уйдя,

никого б не выручил от дождя.

Там очки – для его, а не чьих-то глаз,

валидол, который его не спас,

пара гнутых проволок – потому,

что так нужно было ему.

И с тех пор доныне влекут меня

две стихии – воздуха и огня,

что умеют двигаться в никуда –

без названия и следа.

Костюков пишет так, будто только что придумал зарифмовать что-нибудь вроде “берез – овес”. Это – особый род изощренного эпатажа, неброский, утонченный, видимый лишь посвященным. Эта негромкая дерзость сильнее воздействует на всех наделенных слухом и имеющих уши, чем лобовой бунт современных бурных гениев, адептов обсценных слов и тем, искателей очередной новой социальности:

Тополиный пух ест дыханье мое,

колотье у меня в боку.

– Канотье, вы сказали?

– Нет, колотье,

как у лошади на скаку.

Так случится – Господь остановит коня,

в дом горящей души войдет,

на вершине дня – на закате дня

в небе молнией прорастет.

– Вы сказали: Господь?

– Я сказал – Господь.

– То есть дух?

– То есть дух и плоть.

Посмотри – горит тополиный пух,

то есть плоть, но скорее – дух.

Странная, немодная позиция человека, знающего ремесло словотворения, но отделывающего слова не по правилам. Так неловкий рассказчик в бессмертном романе “Что делать?” патетически изрекает: “Я знаю о Рахметове больше, чем говорю”. Почти фатальный избыток осведомленности о правилах игры не мешает Леониду Костюкову стилизовать стихи под наивные, спонтанные. На грани набоковского раздраженного упоения разными конфигурациями чистой формы Костюкову удается сказать что-то абсолютно свое – не то чтобы совсем неизвестное, но произносившееся иначе, с иным градусом серьезности и личной причастности. Здесь подобной причастности одновременно и минимум, и максимум, потому что в следующий раз (может, через несколько лет) все будет сказано совершенно иначе, но без отказа от прежних мнений и интонаций. Вы опять говорите, что поэты бывают хорошие и разные? Что ж, согласен, – среди хороших случаются и такие…

Лариса Миллер, или “Я опять за свое, а за чье же, за чье же. ”

Лариса Миллер – поэт нефальшивых нот, ясности и предельной искренности. Основной вопрос в ее стихотворениях звучит с последней прямотой: откуда мир, зачем в нем я? Предельные по своей сути вопросы к бытию всегда оборачиваются банальностью и пафосом, тем более важно отважиться их задать. Так Николай Ростов, проигрывая Долохову за ломберным столом фатальные сорок три тысячи, в смятении спрашивал себя: как же связаны ловкие движения рук друга-противника, тасующих карты, с потерей состояния и утратой дворянской чести? Малое сопряжено с великим, неброское подает сигналы о вечном – так получается у Ларисы Миллер, порою совершенно в манере Ходасевича:

Эти поиски ключей

В кошельке, в кармане, в сумке,

В искрометности речей

И на дне искристой рюмки,

В жаркий полдень у реки,

И на пенной кромке моря,

И в пожатии руки,

И в сердечном разговоре,

И когда не спишь ночей,

Вдохновенно лист марая…

Эти поиски ключей

От потерянного рая.

И вот тут почти мгновенно оказывается, что в подобных прозрачных формулировках слишком многое повторяется, предвидится и узнается заранее. Как будто бы на протяжении десятилетий звучит одна и та же, пусть и подкупающая искренностью песня: человек просыпается (выходит из дому, бросает взгляд на заоконный пейзаж и т.д.) и понимает, что за окном лето (осень, зима и т.д.), и также – что, несмотря на это (или благодаря этому), мир щедр и совершенен (или печален, или бессмыслен).

Полные наборы возможных переменных давно замкнулись, уже много раз, например, за окном обнаруживался август – вот несколько случаев почти наугад:

Живу, ни во что не вникая.

Меня за собой увлекая

Летят августовские дни…

…Ласкает солнечный июль,

А может, август – губы, руки…

…Августовский день нарядный,

Ненаглядный, ненаглядный,

Ты помедленней теки…

В итоге получается, что тривиальность, всегда сопутствующая предельным вопрошаниям о бытии, прорывается на первый план, вынося за скобки повторяющиеся варианты времени-места и эмоций-оценок, остается в сухом остатке. Несмотря на бессмыслицу и пустоту напрасного случайного дара, жить стоит, поскольку предвечная статика, благое присутствие творца в творении даруют нам путь к радостному смирению и упоению.

А жизнь идет – за кругом круг, –

Идет, и все ей сходит с рук.

Сквозь вереницу черных дней

Идет, и горя мало ей.

Воспрянув от любой беды,

Сухой выходит из воды.

И шепчешь, в рюмке боль глуша:

“Жизнь в самом деле хороша”.

Ясности и прозрачности здесь сколько угодно, но где же перемены, где выход за пределы многолетней камерности, доходящей порою до аутизма? Я где-то слыхал про то, что надежда побеждает прах, и о том, что белый, белый день бесконечен и светел – тоже. Это знание уже есть во мне. Но где же внимание к тому, что происходит со стихами и со стихом в последние годы и десятилетия? Где осведомленность о том, что существование не сводится к утренним пробуждениям от сна с гусиным пером в руке? Всего этого в лирике Ларисы Миллер нет, да – вероятно, согласно законам, самим поэтом над собою признанным, – и быть не дόлжно. Но как тут быть, если мне-то – вот чего, вот чего не хватает?

Юрий Михайлович Кублановский

Дольше календаря – М.: Время, 2005. – 736 с.

Над строчкой друга. Стихи // Новый мир, 2005, № 6.

На маяк. Стихи // Новый мир, 2006, № 5.

Евразийское. Стихи // Новый мир, 2007, № 5.

Мученик тополей. Стихи // Новый мир, 2008, № 5.

Перекличка. Стихи // Новый мир, 2009, № 5.

Перекличка. Стихотворения. – М.: Время, 2010. – 112 с.

Чтение в непогоду. Стихи // Новый мир, 2010, № 1.

Фатум. Стихи // Новый мир, 2011, № 3.

Поздние стансы. Стихи // Новый мир, 2012, № 5.

Константин Павлович Кравцов

Январь. – М.: Э.РА, 2002. – 79 с.

Беспутный наш снег… Стихи // Октябрь, 2002, № 6.

Парастас. – М.: АРГО-РИСК; Тверь: Колонна, 2006. – 56 с.

Салехард. Стихи // Знамя” 2006, № 4.

Парастас // Интерпоэзия, 2007, № 1.

Дым Отечества // День и ночь, 2009, № 5-6.

Рождение воздуха. Стихи // Знамя, 2009, № 10.

Аварийное освещение. – Предисловия Н. Черных, С. Круглова,

Л. Костюкова. – М.: Русский Гулливер, 2010. – 64 с.

“Частичные галлюцинации” и др. // Волга, 2010, № 3-4.

Из цикла “На длинных волнах”. Стихи // Новый мир, 2012, № 9.

Леонид Владимирович Костюков

[Три стихотворения]: Авторник: Альманах литературного клуба. – М.: АРГО-РИСК; Тверь: Колонна, 2001. – Сезон 2001/2002 г., вып.5. – С.12-15.

От дальних платформ. Стихи // Знамя, 2002, № 8.

Голоса // Арион, 2006, № 2.

Снег на щеке: Книга стихов. – М.: АРГО-РИСК; Книжное обозрение, 2009.

Листки // Арион, 2010, № 1.

Как будто плывем… Стихи // Арион, 2011, № 1.

Стихотворения из “Тушинского цикла” // Новый берег, 2011, № 31.

Лариса Емельяновна Миллер

Птица легкого пера за окном моим летает… Стихи // Дружба народов, 2005, № 1.

Новые стихи // Новый берег, 2005, № 7.

Робкая тайна. Стихи // Новый мир, 2005, № 9.

На наречии чудном. Стихи // Континент, 2005, № 124.

Сто оттенков травы и воды… – М.: Время. Серия “Поэтическая библиотека”, 2006. – 160 с.

Лето. Стихи // Зарубежные записки, 2006, № 6.

Живи. Не бойся. Бог с тобой… // Дружба народов, 2006, № 12.

Живи как умеешь. Стихи // Континент, 2006, № 127.

Горлинка на груди. Стихи // Новый мир, 2007, № 3.

Девочка с высоким лбом… // Арион” 2007, № 4.

Земное дитя, неразумное чадо… Стихи // Континент, 2007, № 131.

Золотая симфония. – М.: Время, 2008.

Земное золотое дно. Стихи // Дружба народов, 2008, № 5.

Скворцы прилетят. Стихотворения // Новая Юность, 2008, № 6(87).

Накануне не знаю чего. Стихи // Континент, 2008, № 135.

Нужны слова, которых нет в природе. Стихи // Континент, 2008, № 138.

Накануне не знаю чего. – М.: Время. Серия “Поэтическая библиотека”, 2009. – 112 с.

Под звон тишины. Стихи // Новый мир, 2009, № 3.

А главное, чтоб мы любили… // Арион, 2009, № 4.

Точнее о счастье. Стихотворения // Новая Юность, 2009, № 6(93).

Что-то горнее, что-то земное. Стихи // Дружба народов, 2009, № 7.

Простыми словами. Стихи // Зарубежные записки, 2009, № 17.

Стихотворения // Новый берег, 2009, № 23.

Потаенного смысла поимка. – М.: Время. Серия “Поэтическая библиотека”, 2010. – 112 с.

Из новых стихов // Новая Юность, 2010, № 6(99).

Небо, небо. Стихи // Новый мир, 2010, № 9.

Если б я жила умело… Стихи // Континент, 2010, № 143.

С новой строки. Стихи // Континент, 2010, № 145.

Четверг пока необитаем. – М.: Время. Серия “Поэтическая библиотека”, 2011. – 160 с.

Как удивительно: все сделалось само… // Арион, 2011, № 1.

На счастье намек. Стихи // Дружба народов, 2011, № 3.

…Из обрывков покинутой яви. Стихи // Сибирские огни, 2011, № 9.

И на землю сошел глубочайший покой… // Арион, 2012, № 1.

Счастливое слово // Новая Юность, 2012, № 3(108).

Библиография подготовлена Татьяной Соловьевой.