назови меня своим именем лгбт

Сценарист «Назови меня своим именем» рассказал о своих разногласиях с режиссером Лукой Гуаданьино

У них были разные взгляды на актерский состав.

Сценарист «Назови меня своим именем» Джеймс Айвори в прошлом критиковал Луку Гуаданьино за то, что тот убрал полную наготу в оскароносном гей-романе, а теперь он более подробно рассказывает о своей ссоре с итальянским режиссером. В новых мемуарах писатель заявил, что его без каких-либо уведомлений лишили должности сорежиссера ленты, а также поведал, кто мог бы сыграть одного из главных героев.

По словам Айвори, когда он виделся с Гуаданьино перед началом съемок, они обсуждали грядущее сотрудничество и возможные творческие разногласия, которые могут возникнуть на съемочной площадке, но вскоре он узнал, что ничего такого не произойдет, ведь Лука будет единственным режиссером:

«Мне так и не сказали, почему мне отказали в должности. Я понимал, что иногда бывает очень неловко иметь на съемочной площадке двух режиссеров. Как бы отнеслись ко всему актеры и съемочная группа, если бы у нас возник спор? Кто же тогда будет настоящим руководителем, если одному из нас придется уступить дорогу?»

Сценарист объяснил, что смирился со своей ролью в создании фильма, однако вскоре обнаружил, что Гуаданьино даже не пригласил на прослушивание выбранную им актрису:

«Лука выбрал на эту роль другую актрису и никогда не звонил Грете Скакки или ее агенту. Я все умолял: «Лука, позови Грету! Позвони хотя бы ее агенту!» Но он бы на это не пошел».

Также выяснилось, что на роль Оливера пригласили Шайю ЛаБафа, и хоть поначалу Айвори относился к актеру скептически, оказалось, что он и Тимоти Шаламе составляют идеальную экранную пару. Но из-за дурной репутации звезды, который был замешан в самых разных скандалах, место в фильме ему так и не дали.

Рецензия на «Назови меня своим именем» Андре Асимана

«Имена вещей, будучи словами древнего языка,

открывают истинную природу этих вещей,

а не описывают их внешние проявления, заметные каждому»

(с) К. Паолини, «Эрагон»

«Это словно возвращаться домой, словно возвращаться домой после долгих лет среди троянцев и лестригонов, словно возвращаться домой, где все люди вокруг такие же, как ты, где люди знают, они просто знают, что такое возвращаться домой, как будто все встает на свои места, и ты внезапно осознаешь, что за прошлые семнадцать лет все, что ты делал, – это возился с ошибочными комбинациями»

(с) А. Асиман, «Зови меня своим именем»

Копирую пост с моей страницы. (Предыдущий раз случайно удалила)

Назови меня своим именем.

С оглядкой на это название книги уже не кажется таким и странным. История двух людей, воспаривших над зоной комфорта, отдав свою скорлупу, сковывающую движения, другому человеку и тем самым слившись воедино становится той самой квинтэссенцией «чистой» любви, которую воспевал греческий философ.

Остается только поблагодарить Андре Асимана (или Акимана, но я чисто ради созвучия с одним книжным элементом предпочту и дальше использовать первый вариант) за то, что он позволил мне прочувствовать ту гамму фа диез, которой трепетала моя душа на протяжении тех часов, что я сидела с его книгой.

Книги«Найди меня»: Продолжение «Назови меня своим именем» и ещё 6 книг с ЛГБТ-героями

Рэйнбоу Рауэлл, Андре Асиман и другие

На прошлой неделе вышло долгожданное продолжение «Назови меня своим именем» — нежной истории любви юного музыканта Элио и молодого профессора Оливера. В новой книге под названием «Найди меня» мы встречаем героев спустя пять, десять и пятнадцать лет с момента событий в Италии. Рассказываем подробнее о романе Асимана и ещё шести упоительных книгах с ЛГБТ-героями.

ТЕКСТ: Дина Ключарёва,

автор телеграм-канала One Oscar For Leo

Азбука-Аттикус, перевод Людмилы Бриловой

Книга примечательна не только бойким слогом и увлекательным сюжетом, но и предельно реалистично описанной обстановкой в английском квир-сообществе конца XIX века. У писательницы Сары Уотерс вообще трудно найти роман, который не затрагивал бы тему ЛГБТ-отношений, и если «Бархатные коготки» придутся вам по вкусу, присмотритесь к её же «Тонкой работе», по мотивам которой Пак Чхан-ук снял небезызвестную «Служанку».

Джеймс Миранда Барри

Синдбад, перевод Александры Борисенко и Виктора Сонькина

Когда она обратилась с расспросами к лечащему врачу Барри, тот, нимало не смутившись, ответил, что знал умершего как безупречного джентльмена. Историю тогда замяли, но уже в XX веке исследователи по письмам установили идентичность почерков Барри и некой Маргарет Энн Бакли. На русском языке книга выйдет к фестивалю non/fiction.

Popcorn Books, перевод Натальи Рашковской

Первое, что порадует читателей, — это то, что почти половину книги занимает история мудрого отца Элио, чей прочувствованный монолог о любви в финале «Назови меня своим именем» довёл до слёз не одну сотню читателей и зрителей экранизации. Развод с женой далеко позади, и Самуэль уже не надеется найти новую любовь, но случайное знакомство по пути на встречу с Элио переворачивает его жизнь с ног на голову.

Элио же, ныне прославленный пианист и преподаватель консерватории, перемещается между европейскими столицами, ни с кем особенно не сближаясь — однако и его ждёт толика душевного (и не только) тепла с мужчиной снова старше него. Но несмотря на прошедшие годы неповторимым эталоном любви для него остаётся то лето, проведённое с Оливером, который, теперь уже женатый отец семейства, также до сих пор не может забыть своего Элио. Спойлер: да, герои встретятся. Но остались ли их чувства прежними — большой вопрос. Книгу уже можно прочесть на английском, а её русский перевод выйдет в начале декабря.

Азбука-Аттикус, Перевод Юлии Белолапотко

Те, кто хорошо знаком с творчеством Рэйнбоу Рауэлл, без труда опознают в героях «Так держать!» персонажей из фанфика, который пишет героиня её же книги «Фанатка». Саймон Сноу — обаятельный, но неловкий юный волшебник-сирота, ученик выпускного класса, герой пророчества и Избранный, наделённый невероятной силой, которой, увы, совершенно не умеет управлять. Его сосед по комнате в пансионате — угрюмый красавчик-вампир по имени Баз, одержимый желанием во всём быть лучше Саймона. Парни находятся в состоянии вечной вражды, пока однажды Баз не пропадает, а Саймон с удивлением не обнаруживает, что страшно скучает по своей вредной Немезиде. Их сложные отношения развиваются в нечто романтическое на фоне катастрофы, которая разворачивается прямо в стенах их волшебной школы.

Поначалу роман напоминает все магические саги сразу: и «Гарри Поттера», и «Волшебников» Гроссмана, и местами даже «Сумерки». Но по мере развития событий и нежных отношений База и Саймона всё это перестаёт иметь значение и на первый план выходит история глубокого личного одиночества и поисков родной души. У книги есть продолжение «Wayward Son» (пока не переведённое на русский), в котором герои, утомлённые событиями «Так держать!», отправляются в отпускной роуд-трип по США, но попадают в ещё большее количество передряг и проверяют свои отношения на прочность.

Red, White & Royal Blue

Дипломатическая катастрофа — это когда сын президента США взаимно влюбляется в наследного британского принца. История Алекса и Генри начинается, как это часто бывает, с взаимного раздражения, но после череды нелепых приключений первые сыновья обеих стран понимают, что души друг в друге не чают.

Писательница Маккуистон не стесняется нанизывать и без того на непростую историю дополнительные социальные препятствия: тут и расовый вопрос (у Алекса мексиканские корни), и гендерный (президент США — первая женщина на этой должности), и сексуальная идентичность (с которой никак не может определиться один из героев), и политический (бабушка Генри, в которой вполне чётко усматривается Елизавета II, категорически против открытого гея в семье, а мать Алекса находится на пороге перевыборов на второй срок). Книга не выходит из списка бестселлеров New York Times, а её экранизацией в виде фильма уже занимается Amazon.

No Kidding Press, Перевод Юлии Серебренниковой

«У меня всегда так с отношениями, значительную часть времени я жду, когда они закончатся. Сначала вы счастливо занимаетесь сексом, а потом просто ждёте, когда это всё закончится». Ошеломляюще искренняя проза Майлз создаёт ложное впечатление настоящей автобиографии — но на самом деле «Инферно» это автофикшн, произведение по мотивам собственной жизни. Майлз (писатель_ница определяет себя как небинарного человека и использует местоимение «they») предпочитает отговариваться, что это не мемуары, а приблизительно восстановленные из затуманенной разными веществами памяти события прошлого.

Воспоминания эти охватывают несколько десятилетий жизни Майлз — от поисков себя в юности в Нью-Йорке 70-х и погружения в его бурную творческую тусовку до зрелости уже в нулевых, когда Майлз уже наш_ла себя. На страницах мелькают Аллен Гинзберг, Энди Уорхол и Джордж Буш, а рассказы повествуют не только об экспериментах с разными веществами и собственной сексуальностью, но и о нелёгкой стезе того, кто выбрал для себя путь поэта, о самокритике, творчестве и несогласии с большинством.

Азбука-Аттикус, перевод Татьяны Быстровой

Актриса, сценаристка и писательница Маргарет Мадзантини рассказывает трагичную историю любви Гвидо и Константино, друзей юности, чьи отношения эволюционировали в большое чувство и страсть. Их пути сходятся и расходятся, перемещаясь из консервативной Италии в либеральный Лондон и обратно, они переживают тяжёлые прения с родителями и связи с женщинами, болезни и нападения гомофобов, попытки религиозного «излечения» от гомосексуальности и предрассудки окружающих и вопреки всему продолжают любить и терзать друг друга.

Лейтмотив «Сияния» — неизбежное чувство вины и мучительное существование в постоянной лжи из-за жизни в нетолерантном обществе. Мадзантини относится к своим героям с невероятным сочувствием и проникновенно описывает их жизни, такие разные, с самого детства до того возраста, когда старые друзья начинают умирать всё чаще, а новые уже не появляются.

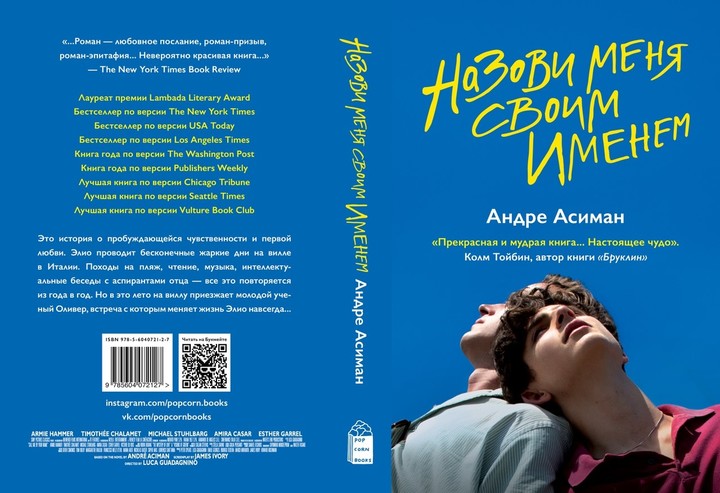

«Назови меня своим именем»: фрагмент книги

«Назови меня своим именем» Андре Асимана — роман, уже ставший современной классикой ЛГБТ-литературы, появится на прилавках российских книжных магазинов в феврале. Эта история соткана из итальянского солнца и страстных отношений двух главных героев, чьи судьбы вновь и вновь пересекаются, каждый раз оставляя у читателей горько-сладкое послевкусие. Одноименная экранизация романа, снятая открытым геем Лукой Гуаданьино, получила «Оскар» за лучший адаптированный сценарий. СПИД.ЦЕНТР с разрешения издательства Popcorn Books публикует отрывок из книги.

Очень скоро выяснилось, что о всякого рода еде, сырах и вине Оливер знает больше нас вместе взятых. Сама Мафальда была сражена его знаниями и умениями и даже стала то и дело спрашивать у него совета на кухне: «Как думаете, обжарить соус с луком или шалфеем?», «Не слишком ли много лимона?», «Я все испортила, да?», «Нужно было добавить еще одно яйцо — ничего не запекается!», «Воспользоваться новым измельчителем или не изменять ступке с пестиком?» Правда, моя мать все-таки не смогла удержаться от парочки колкостей.

— Как все ковбои… — говорила она. — Они знают о еде так много, но не умеют правильно держать в руках вилку с ножом. Гурманы-аристократы с сельскими манерами. Покормите его на кухне.

— С удовольствием, — отвечала Мафальда.

И в самом деле, в один из дней, сильно опоздав к обеду после затянувшейся встречи с переводчицей, синьор Уллива сидел на кухне, ел спагетти и пил темное красное вино с Мафальдой, Манфреди — ее мужем и нашим водителем — и Анкизе; все они дружно пытались научить Оливера неаполитанской песне. Это был не только гимн их южноитальянской молодости, но и лучшее развлечение для почетных гостей в их арсенале.

Оливер завоевал сердца всех и каждого.

Я видел, что Кьяра тоже очарована. Как, впрочем, и ее сестра. Даже любители сразиться в теннис, много лет подряд заглядывавшие к нам после обеда, чтобы затем отправиться на вечернее купание, теперь оставались гораздо дольше обычного, надеясь сыграть с ним хотя бы один гейм.

Подобное внимание к любому из наших предыдущих летних постояльцев меня бы страшно разозлило. Но в том, как все обожали Оливера, я нашел неожиданное успокоение. Что плохого в симпатии к тому, кто так сильно нравится всем остальным? Никто не мог устоять перед ним, включая моих двоюродных и троюродных братьев и сестер, а также прочих родственников, которые приезжали к нам на выходные — и иногда задерживались чуть дольше. Известный своим пристрастием к выявлению чужих недостатков, я испытывал определенное удовлетворение, скрывая чувства за привычным безразличием, враждебностью или злобой в адрес каждого, кто потенциально мог бы затмить меня в нашем доме. Но оттого, что Оливера все любили, я вынужден был говорить, что тоже его люблю. Я был подобен мужчинам, которые открыто заявляют, что находят других мужчин привлекательными, — и за этой правдой скрывают свое истинное желание заключить их в объятия. Идти наперекор всеобщей симпатии к нему означало бы признать перед всеми, что я пытаюсь скрыть мотивы, по которым вынужден ему сопротивляться.

«Он мне ужасно нравится», — сказал я в первую неделю его пребывания, когда отец спросил, что я о нем думаю. Я нарочно выразился так недвусмысленно, зная, что никто не заподозрит фальшь в невидимой палитре оттенков, которой я пользовался каждый раз, когда речь шла о нем.

«Он — лучший из всех, кого я встречал в жизни», — сказал я однажды вечером, когда мы никак не могли дождаться возвращения крошечной рыбацкой лодки, на которой Анкизе и Оливер вышли в море сразу после обеда; тогда мы судорожно пытались найти номер телефона его родителей в Штатах на случай, если придется сообщать им страшные вести.

В тот день я даже решился оставить свои запреты и выразить тревогу так же открыто, как выражали ее остальные. Но сделал я это еще и для того, чтобы никто не заподозрил, что в душе я испытываю гораздо более глубокое отчаяние; а потом вдруг понял, почти устыдившись, что часть меня не возражает против его смерти, что есть даже что- то почти захватывающее в мысли о его раздутом, безглазом теле, которое в конце концов прибьет волной к нашему берегу.

Но я не пытался себя обманывать. Я в самом деле был убежден, что никто в мире не испытывает к нему такого плотского влечения, как я; что никто не хочет преодолевать ради него расстояния, которые готов преодолеть я. Никто не знает каждую косточку в его теле так, как я, — его щиколотки, колени, запястья, пальцы на руках и ногах; никто не вспыхивает таким желанием от рельефа его мускулов;

Возможно, и другие питали к нему нечто большее, чем просто симпатию, но каждый скрывал и показывал это по-своему. Однако, в отличие от них, я всегда первым замечал, как он появляется в саду по возвращении с пляжа, замечал размытый вечерней дымкой силуэт его велосипеда, выезжающего из сосновой аллеи к нашему дому.

Я первым узнал его шаги, когда однажды, опоздав в кинотеатр, он вошел в зал и растерянно встал у стены. Он принялся искать нас взглядом и стоял так до тех пор, пока я не обернулся, уже зная, как он обрадуется, что я его заметил.

Я узнавал его по звуку шагов, когда он поднимался по лестнице и шел на балкон или проходил мимо двери в мою спальню. Знал, когда он на несколько мгновений останавливался у моих французских окон, будто сомневаясь, постучать ли, но потом раздумывал и шел дальше. Знал, что это он едет на велосипеде, потому что только он с таким озорством проносился вниз по гравийной дорожке, останавливаясь в самый последний миг — резко, непоколебимо, — и спрыгивал на землю, всем своим видом словно восклицая: v o i l à!

Я старался никогда не выпускать его из поля зрения и, если мы были вместе, не позволял уйти далеко. А когда он проводил время с другими — мне по большому счету было все равно, что он делает, лишь бы вел себя так же, как со мной. Только бы не становился кем- то другим, когда далеко. Только бы не становился таким, каким я никогда его не видел. Только бы не имел иной жизни, кроме той, которую проживает с нами, со мной.

Только бы не потерять его.

Я знал, что не в силах его удержать, что мне нечего ему предложить, нечем искусить.

Он отмерял каждому порцию своего внимания, когда ему это было удобно. Как- то он помогал мне разобраться с отрывком из Гераклита (я был одержим чтением «его» автора) — и тогда словами, пришедшими мне на ум, были вовсе не «доброта» или «щедрость», а скорее «терпеливость» и «великодушие», которые для меня были ценнее. Потом он спросил, нравится ли мне книга, которую я читал, — однако задал этот вопрос едва ли из любопытства — лишь потому, что выдалась возможность для простой и ненавязчивой болтовни. Он все делал именно так: просто и ненавязчиво — и эта манера его устраивала.

Ты почему не на пляже с остальными?

Иди- ка бренчи дальше.

Он просто поддерживал беседу.

Обед за огромным столом в тени деревьев или в доме, всегда — один или два гостя на «обеденной каторге». И восхитительные послеобеденные часы, напоенные солнцем и тишиной.

Следом идут остальные сцены: отец со своими неизменными вопросами — чем я занят целыми днями, почему всегда один; мать, призывающая найти новых друзей, коль скоро старые уже не интересны, и, самое главное, начать наконец выходить из дома — а то вечно эти книги, книги, книги, сплошные книги и нотные тетради; оба умоляли чаще играть в теннис, ходить на танцы, знакомиться с людьми и понять в конце концов, почему так важно иметь в жизни других людей, а не только льнуть к иностранцам. Сделай что-нибудь безумное, говорили они, непрерывно стараясь отыскать во мне завуалированные, обличительные признаки разбитого сердца, которые — увенчайся их поиск успехом — они бы сразу попытались исцелить в своей неуклюжей, назойливой, но преданной манере, словно я смертельно раненный солдат, забредший в их сад и молящий о помощи.

«Ты всегда можешь со мной поговорить», «Я тоже когда-то был в твоем возрасте», — говаривал отец. «Ты думаешь, никто никогда не чувствовал того, что чувствуешь ты, но, поверь, я сам все это пережил и выстрадал, причем не раз; с чем- то так и не смирился, что- то до сих пор понимаю столь же плохо, сколь ты сейчас, но тем не менее мне знаком каждый изгиб, каждый проход, каждый закоулок человеческого сердца».

Есть и другие, случайные воспоминания: послеобеденная тишина — кто-то дремлет, кто-то работает, кто-то читает, — и весь мир погружен в приглушенные полутона. Блаженные часы, когда голоса из внешнего мира так мягко, так осторожно пробиваются в наш, точно я сплю. Затем — теннис. Душ и коктейли. Ожидание ужина. Снова гости. Ужин. Его вторая за день поездка к переводчице. Прогулка до города и возвращение поздней ночью, иногда в одиночестве, иногда с друзьями.

И есть исключения: тот день, когда поднялась буря, а мы сидели в гостиной, слушая музыку под град, барабанивший во все окна в доме. Выключается свет, глохнет музыка, и все, что у нас остается, — это лица друг друга. Тетя тараторит что-то про свои ужасные годы в Сент-Луисе, Миссури, который она произносит как «Сан Луи»; мать источает аромат чая с бергамотом, а фоном — снизу, с кухни, до нас долетают голоса Манфреди и Мафальды, которые громким шепотом вступили в супружескую перебранку. За окном — сухощавая фигура нашего садовника в плаще и капюшоне: он сражается со стихией и, несмотря на непогоду, по обыкновению пропалывает грядки — а у окна в гостиной отец подает ему знаки руками: «Скорее, Анкизе, возвращайся внутрь!»

— От этого типа мурашки по коже, — сказала тогда тетя.

— У этого типа золотое сердце, — ответил мой отец.

Но те часы были омрачены страхом, и страх этот нависал надо мной, словно темный дух или заточенная в нашем крошечном городке неведомая птица, чье обугленное крыло бросает несмываемую тень на все живое. Я не знал ни что именно меня пугает, ни почему я так взволнован, ни отчего то, что вызывает смятение, порой видится надеждой и в темные времена приносит столько неописуемой радости — радости с петлей на шее.

То, как громыхало мое сердце, когда я вдруг встречался с Оливером, одновременно пугало и волновало меня. Я боялся его появления, боялся отсутствия, боялся взгляда, но больше — безразличия.

Эти мучения в конце концов стали так меня изнурять, что после обеда, в часы беспощадной жары, я, обессилев, засыпал на диване в гостиной; однако даже во сне всегда точно знал, кто был в комнате и кто в ней сейчас, кто на цыпочках входил и выходил, кто на меня смотрел и как долго, кто искал сегодняшнюю газету, стараясь не шуметь, но в конечном счете бросал эту затею и принимался искать программу передач на вечер, уже не тревожась о том, проснусь я или нет.

Страх меня не покидал. С ним я просыпался, а когда, заслышав шум воды в ванной, понимал, что Оливер присоединится к нам за завтраком, страх этот оборачивался радостью, которая мгновенно рассеивалась, стоило ему предпочесть работу в саду утреннему кофе. К полудню желание услышать от него хоть слово становилось невыносимым. Я знал, что через час с лишним диван в гостиной примет меня в свои объятия, и ненавидел себя — за свою неудачливость, посредственность, влюбленность и неопытность. Просто вымолви хоть слово, Оливер, просто прикоснись ко мне. Посмотри на меня — и не отрывай взгляда, пока глаза мои не подернут слезы. Постучи в мою дверь ночью — и узнаешь, оставил ли я ее открытой. Зайди в комнату. В моей постели для тебя всегда есть место.

Больше всего я страшился дней, когда он исчезал на несколько часов кряду, — весь день и весь вечер я проводил, томясь незнанием, где он и с кем. Иногда я видел, как он пересекает пьяццетту или разговаривает с людьми, которых я там никогда не встречал. Но то было не важно: на крошечной площади, где вечерами собирались люди, он редко одаривал меня взглядом — в лучшем случае быстрым кивком, предназначенным скорее не мне, а моему отцу, чьим сыном я по воле случая являлся.

Мои родители, особенно отец, не могли на него нарадоваться. Оливер был самым способным из наших летних постояльцев: он помогал отцу разбираться с бумагами, отвечал на большинство его писем и, кроме того, неплохо справлялся с собственной рукописью. Чем он занимался в свое личное время, было только его делом.

«Если принудить молодых бежать рысью — кто же побежит галопом? » — говаривал отец, вольно цитируя какую- то пословицу. В нашем доме Оливер просто не мог оступиться.

Поскольку мои родители никогда не обращали внимания на его отлучки, я решил, что надежнее будет утаить свое беспокойство. Я говорил об Оливере, только если меня о нем спрашивали, и притворно поражался тому, что его, оказывается, еще нет дома: «Да, и правда, давно его не видно», «Нет, понятия не имею».

Главное было не перестараться — услышав фальшь в моем голосе, родители могли догадаться, что меня что- то гложет. Обман они чуяли за версту — даже удивительно, что они до сих пор ничего не заподозрили.

Они всегда любили повторять, что я слишком быстро привязываюсь к людям, однако тем летом я наконец понял, что значат эти слова на самом деле. Должно быть, такое случалось и прежде, и родители распознали во мне эту склонность, в то время как сам я, вероятно, был слишком юн и не отдавал себе в этом отчета. Их сердца с тех пор были не на месте. Они волновались обо мне, и я знал, что волнения их не беспочвенны. Я лишь надеялся, что они никогда не узнают, насколько далеко все зашло в этот раз — дальше, чем в их самых тревожных опасениях. Я видел: сейчас они ровным счетом ничего не подозревают, и это мучило меня — хоть я и не хотел, чтоб они знали правду. Кажется, они больше не видят меня насквозь и я могу скрыть почти все, что захочу; наконец я в безопасности от них — и от него, — но какой ценой? И хочу ли я этой безопасности?

Мне не с кем было поговорить. Кому я мог рассказать? Мафальде? Она просто уйдет из дома. Тете? Наверняка растрезвонит всем вокруг. Марция, Кьяра, мои друзья? Они отвернутся от меня в ту же секунду. Кузены и кузины, приезжавшие погостить? Да никогда. У моего отца были, пожалуй, самые либеральные взгляды — но по этому ли вопросу. Кто еще? Написать одному из преподавателей? Сходить к врачу? Сказать, что мне нужен психиатр? Рассказать Оливеру?

Больше рассказать некому, Оливер, — боюсь, это должен быть ты…