любимое блюдо русских солдат

Новости Барнаула

Опросы

Спецпроекты

Прямой эфир

Романтика армейской жизни: откуда берет свои корни одно из популярных вторых блюд

Солдатская каша с тушенкой известна с эпохи Петра I. Ныне гречка с тушенкой и перловка с тушенкой – символы ратной истории вкусных блюд!

Итак, о чем из истории полевой кухни могут рассказать мясные консервы армейского качества?

Существует мнение, что армейская каша берет свое начало со знаменитого Швейцарского военного похода под командованием прославленного русского полководца Александра Суворова.

1799 год. Суворов, видя массовые потери не только в боях, но и от изнурения, холода и голода, принял верное решение. Было приказано собрать у всех остатки круп, лука, моркови, гороха и других припасов. Все это отправили в общий котел, из которого и получилась первая солдатская каша – горячая еда в походных условиях.

Безусловно, полководец, как всегда, проявил недюжинную смекалку и стратегическое мышление. Однако первенство внедрения полевой кухни в русской армии все же принадлежит Петру I.

Армейская каша. Из истории появления блюда на второе

Сегодня кашей с тушенкой никого не удивишь. Это же так просто – купить тушенку и сварить с ней любую из круп: будь то гречка, пшенка, перловка или рис.

А до Петра I организованной готовки еды для военнослужащих не существовало. Технология готовить в военных условиях сразу на большое число людей пошла с выдачи солдатам круп, овощей, соли и денег на покупку мясных продуктов.

Сообщается, что первые военные повара в армии появились среди запорожских казаков, где на 150 человек приходился один из тех, кто готовил еду. Ему помогали еще несколько поварят. Полевая кухня почти всегда шла впереди войска, чтобы до прибытия солдат успеть приготовить пищу.

Конечно, не стоит утверждать, что рацион военных и технология готовки изначально были отлажены должным образом. Походное кушанье все равно отличалось скудостью и однообразием. Ведь настоящая революция в питании солдат в Европе и России произошла после 1809 года, когда французский кулинар Николя Франсуа Аппер представил методику консервации.

Именно отсюда берут свое начало мясные консервы – продукт, который с самого начала разрабатывался для армейских нужд. С того самого момента расфасованное в удобную жестяную тару натуральное, готовое к употреблению крупнокусковое мясо можно было перевозить в обозах на дальние расстояния. А главное, речь шла о сытном и полезном продукте длительного хранения, позволявшем формировать продовольственные запасы. Вот почему все развитые государства (и, конечно, Россия) стали вкладывать большие средства, чтобы купить тушенку для армии.

Солдатская каша от армии до гражданского стола

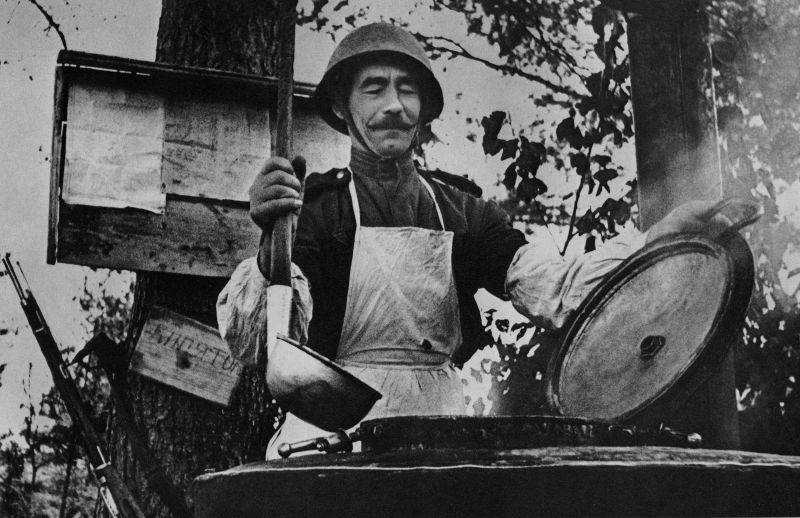

Настоящая запатентованная передвижная полевая кухня тоже появилась не сразу. Еще в конце XIX века в ходе русско-турецкой войны было опробовано несколько версий полевых кухонь, разработанных купцом Юлианом Паричко. Правда, после войны о них забыли…

Классическое же изобретение – знаменитый котел на колесах, в котором теперь каждый год в День Победы 9 мая варится для массового угощения ароматная гречка с тушеным мясом, – появилось только в Русско-японскую войну 1904-1905 годов.

Разработан проект был русским полковником Антоном Турчановичем. Всего за четыре часа один такой передвижной котел позволял приготовить еду на 250 человек (!) – первое, второе, а также чай. А главное, полевая кухня теперь могла передвигаться вместе со всем армейским соединением.

Кстати, если вы хотите в любой удобный момент насладиться классическим вкусом настоящего армейского второго блюда с мясом, вовсе не обязательно ждать торжеств в честь 9 Мая. И даже не требуется варить. Достаточно лишь купить кашу армейскую с тушенкой. Это очень вкусно и сытно. А когда будете наслаждаться отменным блюдом, вспомните, сколь долгий и интересный путь в истории прошла такая привычная всем нам солдатская еда.

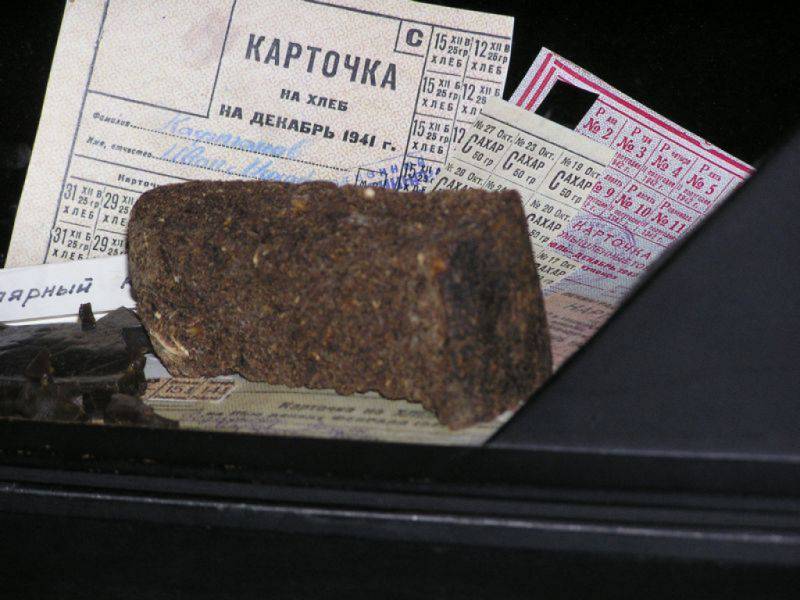

Война войной, а обед по расписанию. Кухня Великой Отечественной

Продуктовые нормы

Естественно, с ростом чина военнослужащего его довольствие становилось калорийнее и разнообразнее. Но ненамного: ежесуточные 40 г масла (сало), 20 г печенья и 50 г рыбных консервов были добавками к солдатскому рациону офицеров. Высшее командование питалось порой вне норм: на столах можно было встретить колбасы, балык и дорогой алкоголь.

Одной из причин того, почему бойцы нестроевых, караульных и запасных частей рвались на фронт, было слабое питание. В сутки 75 г мяса, 150 г хлеба, 50 г круп и макарон и всего по 10 г жиров и сахара полагалось бойцам, не участвующим в военных действиях. В караульных подразделениях норма калорийности едва дотягивала до 2650 ккал при минимальной величине в 2600 ккал. Тяжело приходилось курсантам военных училищ – молодой организм требовал большие нормы питания, что обрекало будущих офицеров на полуголодное существование.

Но питание военнослужащих не шло ни в какое сравнение с продовольственным снабжением гражданских. От голода и болезней, связанных с недоеданием, за годы войны в тылу погибло не менее 4 млн. человек. Во многом это стало причиной неготовности экономики страны к войне. Немцы в первые же месяцы захватили или уничтожили до 70% запасов продовольствия западной части СССР, а мобилизация мужчин из сельскохозяйственных регионов страны усугубила военные потери. В 1942 году в сравнении с последним довоенным годом на 70% рухнул сбор зерна и картофеля, а сахарной свеклы собрали всего 2 млн. тонн вместо 18 млн. в 1940 году.

Суровая реальность

Речь выше шла о теоретических расчетах питательности продуктового пайка, которые порой имели отдаленную связь с реальностью. Все зависело от множества факторов: где находится полевая кухня, где находится фронт, вовремя ли подоспели продукты, кто из снабженцев и сколько своровал. В идеальной ситуации горячим кормили два раза: утром, еще до рассвета, и вечером, когда солнце зашло за горизонт. Все остальное время солдат питался хлебом и консервами.

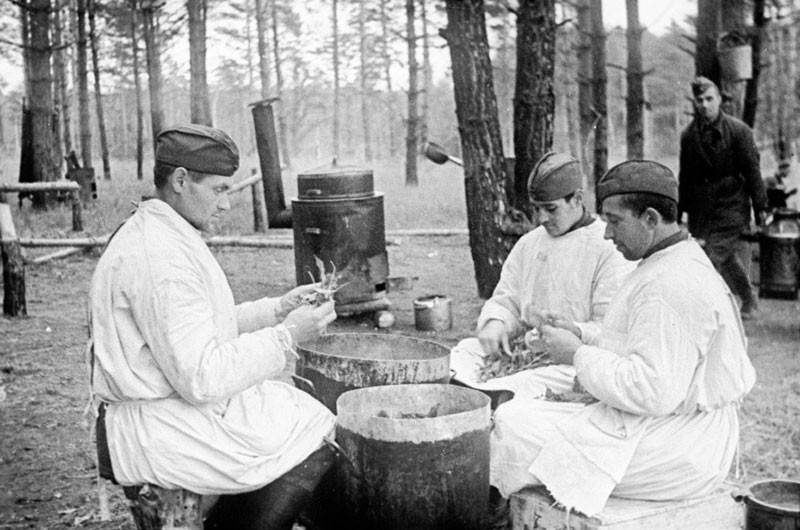

Что же из себя представлял двухразовый горячий рацион бойца Красной армии? Обычно повар отправлял в котел все, что было под рукой, получая на выходе или кулеш, представляющий из себя жидкую кашу с мясом, или густую овощную похлебку. Стоит помнить, что редко удавалось позавтракать (поужинать) около полевой кухни – обычно питание доставлялось в термосах в окопы на передовой. Хорошо, если пищу успевали доставить, пока она не остыла, нередко в наступлении кухня отставала от атакующих частей. И не стоит думать, что поварам было тепло, сухо и комфортно в тылу. Так, в сентябре 1943 года атакующие подразделения 155-й дивизии переправились через Днепр, а кухня осталась на противоположном берегу. Пришлось под немецким обстрелом на лодках перебрасывать термосы с горячим питанием.

Голод не обходил стороной даже фронтовые части Красной Армии. Так, зимой 1942 года на Ленинградском фронте сложилась самая тяжелая ситуация – бойцам выдавали всего 500 г хлеба и 125 г мяса, а «тыловики» вообще ограничивались 300 г и 50 г соответственно. Только весной 43-го удалось создать продуктовый резерв и наладить выдачу продовольствия в соответствии с нормативами. Солдаты умирали от голода не только на подступах к Ленинграду. 279-я стрелковая дивизия потеряла в ноябре 1942 года 25 человек от недоедания, а несколько десятков слегли с дистрофией. Появилась в Красной армии и давно забытые напасти – цинга и куриная слепота. Причиной стала хроническая нехватка заготовленных в 1942 году фруктов и овощей.

— свидетельствует Даниил Гранин во фронтовых воспоминаниях.

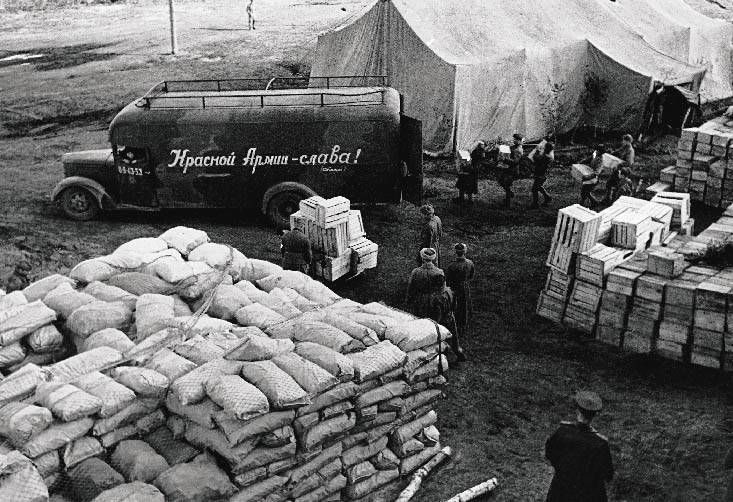

Со временем страна смогла обеспечить бесперебойные поставки полноценных продуктов в воюющую армию. Для этого расширили посевы на Поволжье, в Казахстане и на Южном Урале, организовали производство пищевых концентратов, а с возвращением Украины ситуация совсем исправилась. Неплохо также помогали союзники со своим «вторым фронтом».

— приводит свидетельства фронтовиков российский еженедельник «Профиль» в связи с ещё одной напастью армии – воровством.

В отчетах о проверках полевых кухонь писали:

А случаи раскрытого хищения политкорректно называли «несоветским отношением к сохранению и расходованию продовольствия». Несмотря на угрозу понижения в должности ответственных за питание или даже возможность попасть под трибунал, солдаты до конца войны страдали от подобного «несоветского отношения». И с радостью встречали сухой паёк с сухарями, колбасой, консервами, сушеной рыбой и заваркой. Здесь открывались широкие возможности обмена на табак, сахар, нехитрые трофеи и даже предметы амуниции.

Не хлебом единым…

Развенчать легенду о фронтовых 100 г водки необходимо было давно. Вопреки сложившемуся мифу, наливали не до боя, а после с целью снять стресс и дать возможность помянуть погибших. Да и потчевали бойцов всего-то с 1 сентября 1941 года по 15 мая 1942 года, а позже норму увеличили до 200 г, но только для самых храбрых в бою. К началу 1943 году водка осталась только в частях, занятых в наступлении. Остальные такой роскоши лишились. Пить, конечно, не перестали, но потребление значительно снизилось. Теперь рядовому приходилось идти на хитрости, модифицируя технический спирт или даже антифриз с помощью фильтров от противогазов или других приемов. А флоту в это время выдавали ежедневную порцию вина…

А вот с курением было всего гораздо стабильнее и прозрачнее. Махорка выдавалась по 20 г в руки каждый день, а ежемесячно полагалось 7 курительных книжек на самокрутки с 3 коробками спичек. Безусловно, такого объема не хватало страстным любителям подымить (это, кроме всего, притупляло голод), поэтому в ход шел обмен, а самые отчаянные даже курили сушеный навоз. Надо отметить, что военное руководство все-таки старалось снизить процент курящих в армии и предлагало взамен махорки конфеты с шоколадом.

В сравнении с солдатами вермахта, которые получали сходный по калорийности рацион, но более разнообразный, советский солдат оказался в выгодном положении. Немцы и перед войной, и во время её жили гораздо лучше советских граждан и старались не выходить из зоны комфорта даже на фронте. Отсюда и голландский сыр в пайке, и сигареты, и шоколад, и сардины в масле. Однако суровые условия Восточного фронта показали, что гораздо более выносливый и неприхотливый советский воин, к тому обладающий недюжинной смекалкой, на голову превосходит оппонента из вермахта.

О военной каше и хлебе

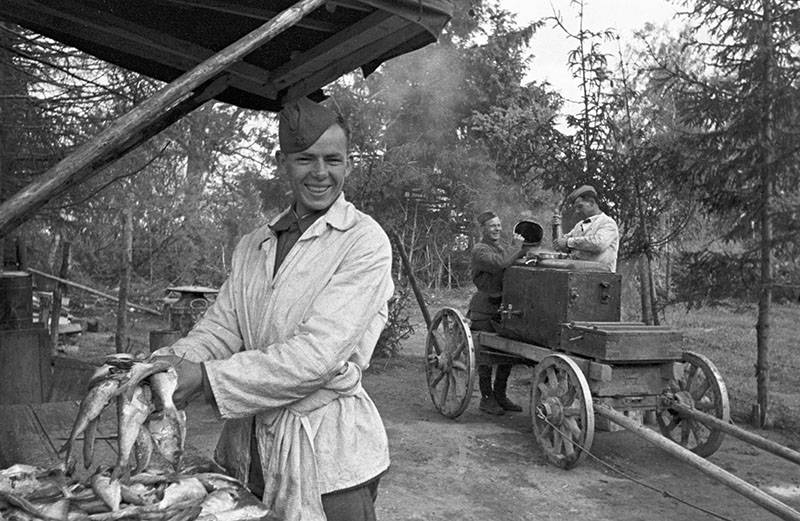

Давайте, уважаемые читатели «Военного обозрения», вспомним о полевых кухнях Великой Отечественной войны. Для наших солдат они были не просто передвижными столовыми, где можно утолить голод. Полевая кухня помогала вспомнить дорогую атмосферу мирной жизни. Более того, здесь ведь частенько были не только солдаты, но и местные жители.

Базировались такие кухни на передвижном шасси или платформе грузового автомобиля и включала обычно от одного до четырёх больших котлов. Руководство нашей армии исходило из того, что сам солдат в своём отдельном котелке готовить не должен — общая еда, готовится на всех, и это очень верно и логично. А в котле вода закипала обычно минут за сорок — если говорить и о костре, и о самой кухне, которая была приспособлена для топки дровами. Стало быть, обед или ужин готовился никак не менее полутора часов.

Кстати, знаменитая сказка о солдатской каше из топора появилась не просто так, а с предысторией. В один из дней альпийского перехода Александру Васильевичу Суворову доложили, что запасы продуктов на исходе, а солдат надобно чем-то кормить. Великий полководец посоветовал повару сварить кашу из всего, что есть: сала, мяса, остатков разных круп и гороха. Главное — чтобы блюдо получилось сытным и желательно — ароматным. Повар так и поступил. А солдатам в шутку сказал, что сварил кашу из топора. Но вернёмся к рецептам.

Пшённая каша с чесноком. Потребуется пшено, вода, растительное масло, лук, чеснок, соль. Пропорция: на три стакана воды — один стакан крупы. В кастрюлю (это, конечно, по сегодняшнему времени, а так — в котелок) налить воду, засыпать крупу и поставить на огонь. Тем временем поджарить на масле лук и добавить его, как только вода закипит. Посолить. Через десять минут выключить огонь, положить в кашу мелко порезанный чеснок, плотно закрыть и по-возможности укутать на полчаса, чтобы каша пропарилась и получилась ароматной и нежной.

Гречневая каша. Обжарить лук, желательно на сале. Смешать его с тушёнкой и гречневой крупой. Посолить, залить водой и варить до готовности.

Морковный чай. Очищенную морковь натереть на тёрке и просушить в духовке или на сухой сковороде вместе с чагой, а потом просто залить кипятком и дать настояться.

«Макаловка». Замороженную тушёнку очень мелко порезать, обжарить лук, смешать его с тушёнкой, добавить воды и вскипятить. Густую часть блюда ели так, а в получившийся бульон макали кусочки хлеба, отсюда и название. Вместо тушёнки можно использовать сало или какой-нибудь жир всё, что есть под рукой у повара.

О поварах Великой Отечественной тоже молчать не годится: это люди не только смекалистые, но и храбрые. Не могу не вспомнить историю, которая приключилась с Героем Советского Союза Иваном Павловичем Середой, поваром 91-го танкового полка 46-й танковой дивизии 21-го механизированного корпуса Северо-Западного фронта. В августе 1941 года наши войска сражались с фашистами в районе Двинска Латвийской ССР. В небольшом лесу Иван Павлович готовил обед для своих однополчан. Суп был уже почти готов, когда совсем близко послышался гул мотора и появился немецкий танк. А у нашего повара только винтовка и топор. Перебегая от дерева к дереву и оставаясь незамеченным для врага, Середа выскочил перед самым танком. запрыгнул на него и изо всех сил рубанул топором по стволу пулемёта. На смотровую щель он ловко набросил кусок брезента и забарабанил по броне.

Так, в 1941 году неподалёку от верховья Волги находился исходный рубеж. Пекарные печи ставили прямо на берегу реки (недаром их называли земляными). Внутри их обмазывали толстым слоем глины или облицовывали кирпичом. Обычно в таких печах выпекали подовый хлеб.

Несколько лет назад я побывала в верховье Волги. Экскурсовод, рассказывая о военных годах, показала на берег и сказала: «Вот здесь, на этой земле, и бои шли, и концерты во время затишья, и раненых лечили, и обеды готовили, и блины в самодельных печах пекли. »

Часто бойцам доставляли хлеб местные жители. Вот воспоминания участника Ржевской операции Виктора Алексеевича Сухоставского: «После ожесточённых боёв нашу часть весной 1942 года отвели в деревню Капково. Хотя эта деревня находилась в удалении от боёв, но продовольственное дело было налажено пока слабовато. Деревенские женщины принесли нам хлеб «Ржевский», он был выпечен из картофеля и отрубей. Они носили нам этот хлеб каждый день, а мы всё думали: как же эти женщины успевают выпекать столько хлеба? И главное — сколько остаётся им самим? Вряд ли столько, чтобы хватало для сытой жизни. »

Вот рецепт этого «Ржевского» хлеба: картофель сварить, очистить от кожуры и тщательно растолочь. Добавить отруби, соль, замесить тесто и выпечь.

Ржаной муки во время войны было мало, её часто заменяли ячменной. Особых изменений в технологию выпечки это не вносило, разве что увеличивалось время приготовления, так как тесто, замешанное на ячменной муке, плотнее, оно дольше пропекается. А хлеб получался вкусным.

А это, уважаемые читатели, воспоминания Дмитрия Михайловича Иванищева, ветерана войны. Дмитрий Михайлович был призван в армию в 1941 году, в звании сержанта служил в составе 422 стрелкового полка 194 отдельного сапёрного батальона. Прошёл концлагеря — Освенцим и Бухенвальд — но остался жив. Победу встретил в Берлине, а потом долгое время работал в Ишиме на ковровой фабрике.

«Хлеб войны не может оставить равнодушным любого человека, особенно того, кто испытал на себе страшные лишения в период войны — голод, холод, издевательства. Мне волею судьбы пришлось пройти гитлеровские лагеря. Уж мы-то, заключённые. Знаем цену хлеба и преклоняемся перед ним. Гитлеровцы выпекали для русских военнопленных хлеб по особому рецепту. Назывался он «остен-брод» — только для русских. Вот его примерный рецепт: 40% отжима сахарной свёклы, 30% отрубей, 20% древесных опилок, остальное — мука из листьев или соломы. Правда, во многих лагерях не давали и такого хлеба. Но я его отведал. »

Поклон вам, ветераны Великой Отечественной. Путь сегодня на вашем столе будут вкусные блюда.

Что ели русские и французы в «Войне и мире»

Однако на снабжение французской и русской армий стоит, пожалуй, бросить и более широкий взгляд. Особенно если учесть роль просчётов французского командования со снабжением.

Французы

Начнём со сценки, где Пьер Безухов обедает с французским офицером Рамбалем: «принесены были баранина, яичница, самовар, водка и вино из русского погреба».

Баранину, в данном случае котлеты — куски мяса на кости (в украинских торговых сетях такое название не принято), слегка обжаривают в сливочном масле и дают остыть. Потом готовится кляр: в стакан муки вливается ложка растительного масла, стакан воды или пива и два взбитых белка. Всё это подогревается, чтобы пошёл пар. Котлеты окунаются в горячий кляр и дожариваются до готовности.

Подаётся баранина с луковым пюре, которое готовится из отварного измельчённого лука с соусом бешамель (из сваренной в молоке муки).

Яичница тоже, кстати, самая элементарная — готовилась из взбитых яиц с предварительно поджаренным хлебом и ветчиной. Блюдо с десятком имен. Какую любимую еду готовят украинцы из теперь импортного корнеплода

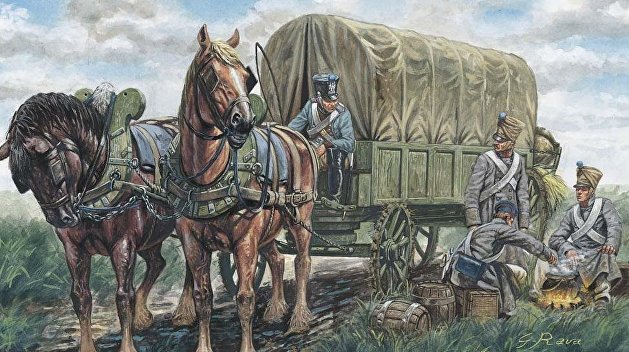

Надо заметить, во французской армии были довольно своеобразные полевые кухни (изготовлено их было около 60). Особенность кухни состояла в том, что бачок для варки пищи подвешивался внутрь большого бака, наполненного водой, под которым располагалась дровяная топка. Благодаря «водяной бане» еда не подгорала. Готовить пищу можно было как на привале, так и на ходу. Кроме того, в комплекте были поверхности для жарки и кофейник.

Одна такая кухня уцелела — была захвачена при отступлении французской армии между городами Гжатском и Вязьмой казаками отряда генерал-майора Василия Орлова-Денисова. Орлов-Денисов отправил захваченную «кухню Наполеона» (кому она в действительности принадлежала, неизвестно) в своё имение, где она сохранялась в целости в течение 100 лет. Затем была передана в так и не открытый в начале XX века Музей 1812 года и теперь выставляется в новом музее, открытом в 2012 году в здании бывшей городской думы (в советский период там находился музей В.И. Ленина).

Французские солдаты получали в походе солонину, хлеб, бисквиты, фрукты и кофе с сахаром. Суточные нормы были весьма приличными: 750 г хлеба и 550 г галет, 250 г мяса и 60 г крупы или 30 г риса, а также 58 г крепких спиртных напитков и 250 г вина.

Централизованное горячее питание включало мясную похлёбку. Мясо в соотношении 250 г на 1 литр воды варили на медленном огне 4 часа, затем добавляли овощи и/или рис и варили до готовности. Перед едой в похлёбку сверху добавляли хлеб.

Снабжение французов

Перед началом кампании французские войска были обеспечены четырёхдневным запасом хлеба и двадцатидневным запасом муки и других продуктов. В дальнейшем армия должна была снабжаться путём реквизиций.

Как известно, из этого ничего не получилось: отступающие русские войска уничтожали склады, отряды фуражиров поднимали на вилы партизаны, а отправленные в их поддержку воинские команды наталкивались на гусар и казаков Дениса Давыдова и Орлова-Денисова.

Интересно, что в это самое время (точнее — в 1804 году) французский повар Николя Аппер изобрёл изготовление тушёнки, но для армии она производилась в небольших количествах, а в Россию и вовсе не попала. Изначальная тара — бутылки для шампанского (они выдерживали длительное кипячение) — была неудобна, а металлическая — дорога и ещё более неудобна (иные банки весили более десятка килограммов). С другой стороны, Наполеон и не думал, что консервы так уж пригодятся, — он надеялся разгромить «колоса на глиняных ногах» за один-два месяца…

Кстати, некоторое количество консервов было захвачено русскими войсками во время заграничного похода, но открывать банки опасались, подозревая, что в них находится лягушатина. По легенде, первым попробовал инновационное блюдо светлейший князь Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов, оставшийся весьма довольным. Менделеев и «казёнка». «Литературная кулинария» празднует день рождения водки

Русские

А что же ели в русской армии, когда не было трофейных консервов? В 1812 году французская кухня в России была не в моде. В моде был патриотизм и даже определённая франкофобия.

Юрий Тынянов описывает это так: Василий Львович Пушкин (до войны слывший специалистом по французской кухне) «нашёл вынужденным умалчивать также о давнем гастрономическом влечении, и однажды, когда в дворянском собрании один приятель по привычке обратился к нему как к знатоку французской кухни, Василий Львович раскричался. Он заявил, что решительно не любит ни одного блюда французской кухни и что всему предпочитает гречневую кашу. В сущности, это была чистая правда, но для того, чтобы Василий Львович в ней сознался, должна была приблизиться война».

В полках, по воспоминаниям Фаддея Булгарина, «у эскадронных командиров, по установившемуся издавна обычаю, всегда был открытый стол для своих офицеров; обеды были, положим, неприхотливы: щи, каша, биток да стакан вина».

Кстати, забавный момент — известный недруг Пушкина в Отечественную войну служил… во французской армии! Правда, вступил он в неё во время Тильзитского мира, что не помешало ему участвовать во вторжении в составе польских улан. Впрочем, до этого, в 1806–1811 годах, он служил в русской армии.

А уж если говорить о солдатах, то там еда была простая. Централизованное питание включало щи раз в день, которые готовились на сале или говядине (её давали порциями изрезанной «в крошку»), а в пост — на постном масле или снетках (озёрная корюшка). При отсутствии щей солдаты готовили себе тюрю, бросая в кипяток сало и сухари. Питались солдаты артелями (обычно поротно). Каждая артель имела свой котёл и деньги для закупки мяса.

Кроме того, натурпайком давали хлеб (1200 г) и сухари (800 г), которые могли заменяться мукой (960 г). Хлебопекарни и сушильни создавались централизованно на местах расположения основных провиантских магазинов (складов). В походе же каждая воинская часть оставляла в тылу команду хлебопёков, которая потом её догоняла. «Козацьки стравы»: что ели казаки у Гоголя

В 1812 году были введены дополнительные порции — мясная (200 г) и винная. Их давали по две в неделю армейским полкам и по 3 мясные и 4 винные — гвардейским.

За счёт коротких коммуникаций снабжение русской армии было отличным, особенно тепло солдаты и офицеры вспоминали «Тарутинское стояние», весьма комфортное в плане питания. Французы же в это время мёрзли и голодали…