кто появился раньше насекомые или рыбы

Гипотеза: Эволюция шла от рыб к животным, а потом к человеку или наоборот?

Палеонтологи уже давно спорят о том, что за существо было предком рыб. Выдвигаются самые разные предположения. Кто-то считает, что рыбы произошли от кольчатых червей, кто-то — от пауков.

Не исключен и такой вариант: рыбы — потомки тех сухопутных животных, которым наскучила суша. Они поселились в воде, привыкли к ней, покрылись чешуей и до сих пор плавают.

ОЖИВШАЯ РЫБКА

Останки кистеперых рыб палеонтологи отыскивают в почвенных слоях, возраст которых достигает 300 миллионов лет. Ископаемые находки покрыты чешуей, но при этом их пасти напоминают звериные морды, а плавники — лапы животных. Это сходство и позволило предположить ученым, что кистеперые рыбы — прародительницы всех четвероногих зверей на Земле.

Считалось, что ископаемые давно вымерли, но в декабре 1938 года южноафриканские ихтиологи выловили живую кистеперую рыбу, которую в честь ее первой исследовательницы мисс Куртене-Латимер назвали латиметрией.

Длиной рыба была 1,5 метра, в то время как ее ископаемые предки достигали 20-25 сантиметров. Легкие у латиметрии атрофировались и превратились в большой мешок, наполненный слизью и жиром. Вместо рыбьей икры в яйцеводе самки были обнаружены два десятка яиц размером с апельсин.

Дальнейшие наблюдения показали, что латиметрии — яйцеживородящие, из их яиц появляются готовые 30-сантиметровые рыбки. А в остальном современные кистеперые очень похожи на своих ископаемых сородичей.

ПРОГРЕСС НАЛИЦО

Родственниками кистеперых, а следовательно, и предками сухопутных животных считаются двоякодышащие рыбы. До наших дней дожили три группы двоякодышащих, обитающих в пресных водоемах в тропиках Африки, Австралии и Южной Америки.

Со временем двоякодышащие и кистеперые рыбы обзавелись задиристым характером и научились прятаться в водорослях: ползая по дну, они подкарауливали добычу, а потом стремглав набрасывались на нее. Охотясь таким образом, они постепенно обзавелись и конечностями, и мощной зубастой челюстью.

Пополнив свой охотничий арсенал, двоякодышащие и кистеперые стали разевать рот на более крупную добычу, для переваривания которой им потребовалось более интенсивное окисление, а следовательно, и приток кислорода. Рыбы стали заглатывать воздух с поверхности ртом, и их плавательный пузырь с течением времени трансформировался в легкое.

С появлением конечностей и легких рыбы стали выходить на сушу в поисках моллюсков и членистоногих. До примитивных амфибий кистеперым и двоякодышащим оставался всего один шаг. Но этот шаг сделали не они, а идущие вслед за ними четвероногие рептилии, млекопитающие и даже человек.

ДАР ПРЕДВИДЕНИЯ?

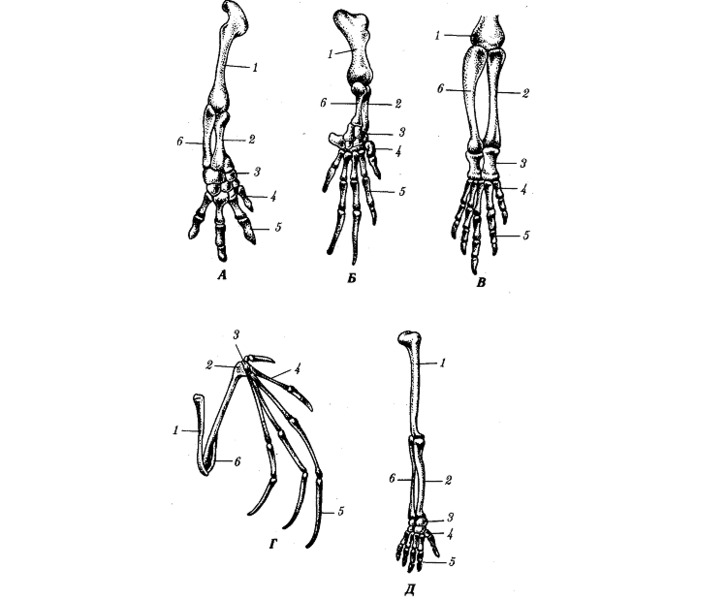

Биологам не кажется странным, что пятипалый механизм стоп и кистей мы унаследовали от кистеперых рыб. Действительно, внутри их мясистых плавников находятся кости, похожие на человеческие кости рук и ног.

А—лягушка; Б—саламандра;В—крокодил;Г—летучая мышь;Д—человек:1—плечевая кость, 2—лучевая кость,3—кости запястья,4—пясти, 5—фаланги пальцев,6—локтевая кость

Плечевой пояс «живых ископаемых» состоит из лопатки, ключицы, плечевой, локтевой и лучевой костей, а на месте пальцев сохранились костные выросты, что заставляет предположить, что это рудименты ладоней и пальцев.

Только вот откуда у кистеперых — типичных морских обитателей — взялись кости конечностей типичных сухопутных животных и человека? Они ведь не используют в полной мере двигательный аппарат конечностей. Может быть, кистеперые рыбы обладали даром предвидения?

Или знали, что, после того как они выйдут на сушу, им пригодятся и руки,и ноги?

Верится с трудом. Ведь, следуя логике, любой орган тела должен быть функционально задействован с момента его появления. Иначе он будет не только лишним, но и вредным для организма.

Более правдоподобным выглядит такой сценарий: изначальный человек получает от Бога и нижние, и верхние конечности. Та же организация тела переходит от человека к обезьянам, от обезьян — к четвероногим млекопитающим, от них к рептилиям, амфибиям и кистеперым рыбам.

При этом функциональная значимость конечностей падает раз за разом, от перехода к переходу они претерпевают необратимые изменения, пока в конце концов не превращаются в плавники.

ВОЛШЕБНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ

Животные, выбравшие средой обитания воду, постепенно начинают к ней приспосабливаться. Сначала они утрачивают шею: плечи мешают движению тела в воде, поэтому голова срастается с туловищем. Парные конечности превращаются в ласты и плавники.

Хвост расплющивается в вертикальной плоскости, образуя своеобразный руль для перемещения вверх и вниз — верхнюю и нижнюю лопасти. Тазовый пояс бывших сухопутных, а нередко и сами задние конечности атрофируются из-за невостребованности.

Постепенно для удобства перемещения в воде тело расплющивается в вертикальной плоскости: череп вытягивается вверх и сдавливается с боков, ребра выпрямляются.

ПОСЛАНЦЫ НОВОЙ ЖИЗНИ

У нас есть все основания полагать, что рыбы были в прошлом жителями суши. У прародителей большинства костных рыб были легкие, надо думать, что дыхание кислородом они унаследовали от сухопутных животных. Некоторые советские ученые высказывали мысль, что предками человека могли быть наяпитеки — приморские обезьяны, обитавшие несколько миллионов лет назад на песчаных берегах морских лагун.

Впрочем, с нашей точки зрения, наяпитеки могли быть особой ветвью деградировавших людей, перешедших к полуводному образу жизни. Если бы эволюция приморских обезьян продлилась еще какое-то время, то, вероятно, они смогли бы обзавестись жабрами наряду с легкими, а также хвостом и плавательными перепонками между пальцами ног и рук.

В свое время был крайне популярен роман Беляева «Человек-амфибия», в котором профессор пересаживает человеку жабры молодой акулы. О подобной пересадке в реальной жизни не могло быть и речи, понятно, что роман считался фантастическим, но между тем Беляев был не так далек от истины.

Известно, что человек рождается практически недоразвитым — у него наблюдается своеобразная форма неотении (сохранение у взрослого животного характерных особенностей личинок). Лишь к 3 годам жизни новорожденный входит в свою физическую норму. К 11 годам у него выпадают молочные зубы и вырастают постоянные. В 14 лет происходит половое созревание.

По мнению некоторых ученых, эти факты указывают на то, что человек — это недоразвитая форма существа более высокого — сверхчеловека, а обезьяна является недоразвитым человеком. Таким образом, перед нами вырисовывается совершенно другая картина эволюции. Расселение живых существ идет с суши на море, а не наоборот. Из-за недоразвития и ранней половой зрелости животные минуют взрослые формы.

Полученный таким образом новый вид животных в процессе борьбы за существование вынужден менять среду обитания и приспосабливаться к ней. Ясно, что при таком повороте событий установить родство между многими видами животных оказывается проблематично. Ведь ученые и не предполагали, что, например, амфибия амбистома — это взрослая форма водного жителя аксолотля. Их считали за самостоятельные виды животных.

Аксолотль и (ниже) амбистома

Методы сравнительной морфологии, эмбриологии и даже палеонтологии вряд ли помогут установить родство между разными видами животных. Откуда можно узнать, что разные по строению и образу жизни звери на самом деле всего лишь стадии развития одного и того же существа? К тому же многие взрослые формы могут исчезнуть, не оставив палеонтологического следа.

Переосмысливая закон зародышевого сходства Бэра и биогенетический закон Геккеля, можно сказать, что в человеческом эмбрионе, а точнее, в «идеальном» зародыше гипотетического «сверхчеловека», как матрешки в матрешке, уже есть «готовые» эмбрионы всех сухопутных и водных животных, вплоть до простейших одноклеточных.

Геккель был не прав, утверждая, что зародыши высших животных повторяют низшие формы. На самом деле в эмбрионах высших уже «заложены» низшие животные. Эмбрион высших существ содержит в себе зародыши низших, он уже подготовлен для того, чтобы при необходимости извергнуть из себя все многообразие животного и растительного мира, посланцев новой жизни.

Геологическая эволюция

На настоящий момент установлено, что жизнь на Земле возникла около 3-3,5 млрд. лет назад. За это время на планете произошли существенные изменения: менялся климат, двигались материки, активно шли горообразовательные процессы. Вода то затапливала гигантские пространства на миллионы лет, то отступала под натиском испепеляющего солнца и жары.

Об этих процессах мы можем только догадываться, изучая осадочные породы, которые за это время пластами накладывались друг на друга. Химический анализ позволяет определить их возраст, а также сделать вывод о климате того периода. В определение возраста окаменелостей помогает радиоуглеродный анализ.

Наиболее ранняя эра Земли, начавшаяся около 3-3,5 млрд. лет назад и продлившаяся 900 млн. лет. Самые древние живые организмы были найдены в этот промежуток времени: они были гетеротрофами, заселявшими дно теплых морей. Кислород отсутствовал, был возможен только анаэробный тип дыхания.

В архейский период отмечалась активная вулканическая деятельность, происходили значительные колебание температуры. На поверхности Земли жизнь была невозможна из-за губительных УФ (ультрафиолетовых) лучей. Именно поэтому жизнь «спряталась» на дне океана, где не так выражены перепады температур и рассеивается УФ излучение.

К концу архея животные разделились на про- и эукариотические организмы.

Протерозойская эра (от греч. proteros — первый из двух + zoe — жизнь)

Протерозойская эра продолжалась около 2000 млн. лет. Поверхность планеты напоминала ледяную пустыню, климат соответственно был холодный.

Холодный климат меняется на умеренно влажный, а затем на теплый сухой. Тают оледенения суши, в результате чего огромные пространства заполняются водой.

Большая часть суши подверглась сильнейшему затоплению, наземные животные почти не встречались. В толще океана обитали фораминиферы и радиолярии.

Это период господства рыб в морях. Возникают активно плавающие хрящевые рыбы, у которых имеются челюсти для захвата пищи. Появляются все известные на настоящее время систематические группы рыб.

Некоторые рыбы, обитающие в бедных кислородом (пересыхающих) водоемах, используя плавники, приобрели способность переползать из одного водоема в другой и дышать атмосферным воздухом. Так появляются двоякодышащие и кистеперые рыбы.

К концу девона на сушу выходят первые земноводные: ихтиостеги и стегоцефалы, произошедшие от кистеперых рыб. Возникают древовидные леса, состоящие из хвощей, плаунов и папоротников.

В карбоне материки еще более опускаются, часть суши оказывается заболоченной. Поначалу теплый и влажный климат сменяется к концу периода холодным и сухим.

Бурно развиваются древовидные леса из папоротников, которые достигали в высоту 40 метров. Массовое отмирание папоротникообразных в этом периоде привело к образованию обширных залежей каменного угля, в честь которого период и получил свое название.

Размножение семенных растений, появившихся в карбоне, более не связано с наличием воды, благодаря чему они расселяются вглубь материков.

В морях все также распространены фораминиферы, радиолярии, кораллы и моллюски. Возникают первые насекомые: тараканы, стрекозы, жесткокрылые. Под конец периода появляются пресмыкающиеся, размножение которых не связано с наличием воды, что позволяет им заселить сухие, ранее незаселенные территории.

В перми активируется вулканическая деятельность, происходит крупнейшее отступление моря, вследствие которого образуются большие пространства суши. Климат также меняется: он становится резко континентальным.

К таким серьезным изменениям не приспособлены многие виды животных и растений: полностью вымирают трилобиты, многие моллюски, крупные рыбы и насекомые, значительная часть амфибий, исчезают древовидные папоротники, хвощи и плауны.

В природе не бывает пустого места: приспособленные особи выживают, размножаются и занимают освобожденные другими видами ниши. Бурно развиваются пресмыкающиеся, появляются звероподобные ящеры, примерно в это же время возникают первые млекопитающие.

Чтобы легко запомнить периоды палеозойской эры, рекомендую взять на вооружение мнемоническое правило: «Каждый Отличный Студент Должен Курить Папиросы». Если вы обратите внимание на первые буквы этих слов, то поймете, что они совпадают с первыми буквами периодов палеозоя и расположены в нужном порядке.

Мезозойская эра (греч. mesos — средний + zoe — жизнь)

Мезозойская эра продлилась 186 млн. лет. Если бы мы сейчас перенеслись в то далекое время, то внешне заметили бы сходство мезозойского мира с нынешним, однако более детальное изучение показало бы нам, что его составляют совершенно иные растения и животные.

Климат становится более сухим, что приводит к пересыханию внутренних морей. Активно идут горообразовательные процессы, начавшиеся в перми. Начинается движение материков, образуются пустынные пространства.

В царстве растений господствуют голосеменные, размножение которых не зависит от воды. Среди голосеменных активно заселяют территории саговниковые, хвойные, гинкговые растения.

Большинство амфибий окончательно вымирает. В животном мире господствуют пресмыкающиеся, среди которых встречаются черепахи, ихтиозавры, птицетазовые и ящеротазовые динозавры, клювоголовые, крокодилы и чешуйчатые. Часть рептилий дает начало млекопитающим, близким к однопроходным животным.

Климат становится более теплым и влажным, несколько увеличивается площадь морей. В глубине материков образовались многочисленные озера и болота.

В царстве растений господство остается за голосеменными растениями, наибольший расцвет среди которых переживают беннеттитовые, гнетовые, саговниковые.

Крупные моллюски и рептилии вымирают, эра динозавров заканчивается. На первый план выходят млекопитающие, ароморфозы которых, теплокровность и живорождение, позволяют занять господствующее положение. Появляются сумчатые и плацентарные млекопитающие.

Отправной точкой кайнозойской эры служит образование Альп, в это же время возникли и другие высочайшие горные системы. Я искренне рад быть вашим современником, и сообщаю, что мы с вами живем в кайнозойскую эру, которая длится уже 67 млн. лет. За это время произошло несколько материковых оледенений, возникновение человека.

В начале палеогена устанавливается теплый тропический и субтропический климат. Широко распространяются леса и редколесья. Большая часть животных представлена лесными обитателями.

Сумчатые и плацентарные млекопитающие эволюционируют параллельно. Возникают приматы, хищные и копытные животные, широкого разнообразия достигает мир птиц.

К концу палеогена климат становится континентальным, в Арктике и Антарктике появляются первые ледяные шапки. Леса преобразуются в саванны и заросли кустарников.

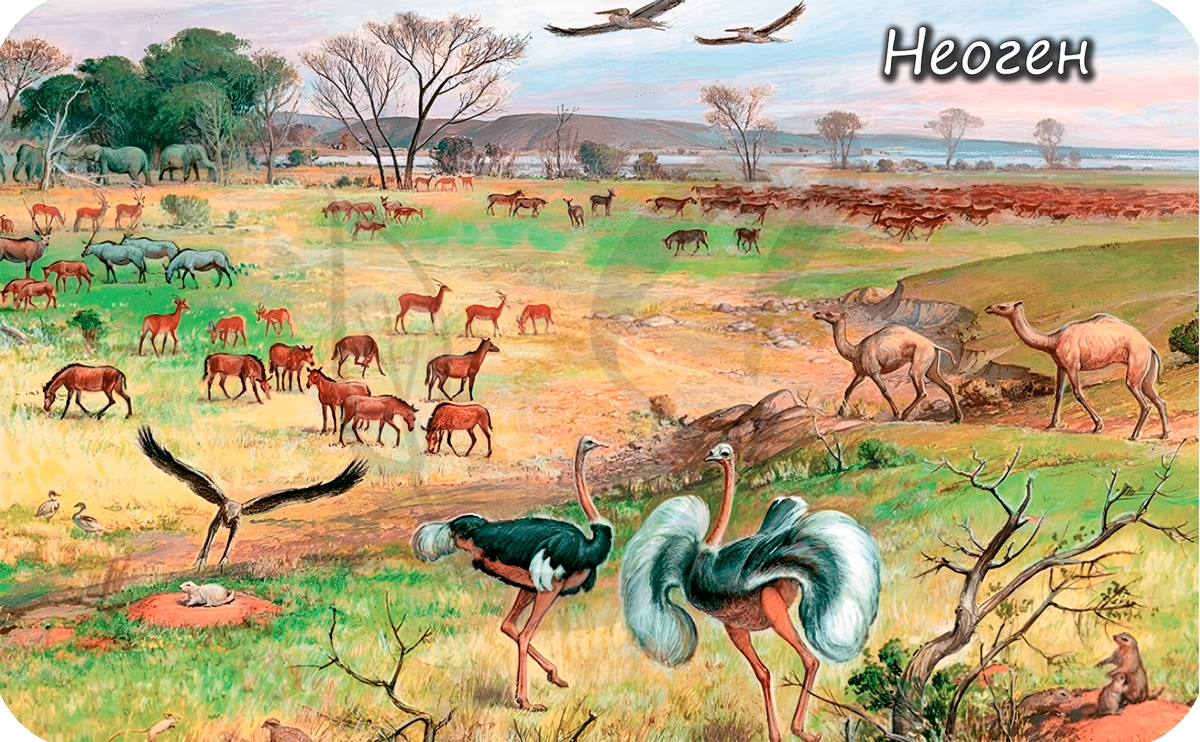

Климат в неогене был влажным и теплым. Расселившиеся в палеоген кустарники сменяются саванной и степной растительностью, образуются полупустыни и пустыни.

По берегам рек и озер растут березы, можжевельник, сосны, ивы, тополя. Среди животных расцвет происходит у обитателей открытых пространств: гиппарионов (примитивных лошадей), быков, слонов, жирафов, антилоп. Среди разнообразного и многочисленного класса птиц нередко встречаются хищные гигантские бегающие птицы.

Пангея и удивительная Австралия

Особого внимания требует Австралия. Этот материк отделился раньше всех, вследствие чего флора и фауна на нем формировались изолированно от остальных континентов.

Именно по этой причине в Австралии можно обнаружить виды растений и животных, которые более нигде не встречаются: сумчатые животные (кенгуру, куница, коала), подземные орхидеи, банксии и многие другие удивительные виды.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

25 доисторических животных, доживших до наших дней

Какие животные древности дожили до наших дней, и что мы знаем о них? На страницах нашего сайта уже говорилось о динозаврах и других доисторических животных, которые некогда насеяли нашу планету, но к настоящему времени уже вымерли.

Неужели среди современников динозавров есть те, что смогли дожить до наших дней?! Сегодня мы представим вашему внимание 25 самых настоящих «живых ископаемых».

Щитень

Пресноводное ракообразное, похожее на небольшого мечехвоста. За прошедшие 70 миллионов лет его доисторическая морфология почти не претерпела изменений почти не отличаясь от предков щитня, населявших землю около 220 миллионов лет назад.

24. Минога

Бесчелюстная рыба. Имеет похожую на воронку рот-присоску. Изредка зарываются своими зубами в тела других рыб, высасывая кровь, однако основная масса 38 видов этой рыбы, этого не делает.

Наиболее древние останки этой рыбы датируются 360 миллионами лет назад.

23. Канадский журавль

Эндемичная для Северо-Восточной Сибири и Северной Америки тяжелая и большая птица, весом до 4,5 килограмм. Предположительно самый древний представитель этого вида, окаменелости которого удалось найти жил 10 млн. лет назад в Небраске.

22. Осетр

Обитающего в озерах, реках и прибрежных водах субарктического, умеренного и субтропического осетра порой называют «примитивной рыбой». Причиной этого является то, что морфологические характеристики осетра практически не изменись. Во всяком случае, самые древние окаменелости осетра практически ничем не отличаются от современных его потомков несмотря на прошедшие 220 миллионов лет.

Правда, как это ни прискорбно, но загрязнение окружающей среды, чрезмерный отлов поставили этих уникальных рыб на рань полного исчезновения, причем отдельные виды осетра уже практически не подлежат восстановлению.

21. Исполинская китайская саламандра

Наиболее крупная амфибия, длина которой может достигать 1,8 м. Представляет семейство скрытожаберников появившееся 170 млн. лет назад. Как и осетр, находится на грани исчезновения.

Причина – потеря среды обитания, чрезмерный отлов и загрязнение. Как и многие другие редкие виды используется китайцами в пищу и идет на сомнительные нужды китайской медицины.

20. Марсианский муравей

Обитает в тропических лесах Бразилии и Амазонки. Принадлежит к наиболее старому роду муравьев и имеет возраст около 120 миллионов лет.

19. Акула-домовой

Длина тела этой рыбы может достигать 4 метров. Очень редкий и слабо изученный вид глубоководной акулы. Жуткая и необычная внешность указывает на доисторические корни. Судя по всему, ее первые предки жили на Земле уже 125 млн. лет назад. Несмотря на устрашающий вид и размер, абсолютно безопасна для людей.

18. Мечехвост

Морское членистоногое, обитающее в основном на океанском мелководье на мягком илистом или песчаном дне. Считается самым близким родственником трилобита и является одним из самых известных живых ископаемых, практически не изменившихся за 450 млн лет.

17. Ехидна

Как и утконос, ехидна остается единственным яйцекладущим млекопитающим. Ее предки отделились от утконоса около 48-19 млн. лет назад. Общий предок и тех и других вел водный образ жизни, однако ехидны адаптировались к жизни на суше. Благодаря своему внешнему виду была названа в честь «Матери монстров» из древнегреческой мифологии.

16. Гаттерия

Эндемичные гаттерии из Новой Зеландии могут достигать длины в 80 см, отличаясь колючим гребнем вдоль спины, который особенно выражен у самцов. Однако, несмотря на явное сходство с современными рептилиями и ящерицами, строение тела гаттерий остается неизменным уже двести миллионов лет. В этом плане гаттерии чрезвычайно важны для науки, поскольку могут помочь в изучении эволюции, как змей, так и ящериц.

15. Плащеносная акула

Плащеносные акулы обитают в Тихом и Атлантическом океанах на глубине от пятидесяти до двухсот метров. Как и у акулы-домового, у плащеносной акулы внешность чрезвычайно устрашающая.

Эта линия существует как минимум 95 миллионов лет (с конца мелового периода). Не исключено, что возраст плащеносных акул может составлять 150 миллионов лет (конец юрского периода).

14. Грифовая черепаха

Обитает грифовая черепаха по большей части в прилегающих к юго-восточным территориям США водах. Принадлежит к одному из двух доживших до наших дней семейств Каймановых черепах.

Это доисторическое черепашье семейство имеет многовековую историю окаменелостей, которая начинается еще в Маастрихтском ярусе позднего мелового периода (72-66 миллионов лет назад). Вес грифовой черепахи может доходить до 180 килограммов, что делает ее наиболее увесистой пресноводной черепахой мира.

13. Целакант

Эндемичный для прибрежных вод Индонезии род рыб, включающий в себя два ныне живущих вида семейства латимериевых. До 1938 года латимерии считались вымершими, пока не были заново открыты.

Как это ни странно, но целаканты теснее связаны с млекопитающими, рептилиями и двоякодышащими рыбами, чем с другими лучеперым рыбами. Предположительно свой нынешний вид целакант обрел около 400 миллионов лет назад.

12. Гигантский пресноводный скат

Гигантский пресноводный скат относится к числу крупнейших пресноводных рыб мира, дорастая в своем диаметре почти до двух метров. Его вес может доходить до шестисот килограмм. Согласно исследованиям, его овальный диск грудного плавника сформировался около 100 миллионов лет назад.

Как и большая часть представителей животного мира упоминаемых в данной статье, гигантский пресноводный скат находится на грани полного исчезновения по причине чрезмерного отлова с целью демонстрации в аквариумах, продажи на мясо, и из-за загрязнения условий обитания этого животного.

11. Наутилус

Пелагический моллюск, обитающий в центрально-западном регионе Тихого и в Индийском океане.

Предпочитает глубокие склоны коралловых рифов. Судя по ископаемым останкам, наутилусам удалось пережить пятьсот миллионов лет, в течение которых на земле сменилось несколько эпох и произошло несколько массовых вымираний. Разумеется, наутилусы тоже, просуществовав полмиллиарда лет и пережив жесточайшие катаклизмы, может не выдержать самого страшного (и это не преувеличение) из зол с которым когда-либо сталкивалась наша планета – с человеком. Находится на грани исчезновения по причине чрезмерного отлова и загрязнения человеком окружающей среды.

10. Медуза

Обитают во всех океанах от морских глубин до поверхности. Предположительно, появились в морях около 700 миллионов лет назад. Ввиду этого медуз можно назвать наиболее древними полиорганными животными. Наверное, это единственное животное среди включенных в этот список, численность которых может значительно увеличиться из-за чрезмерного отлова естественных врагов медуз. В то же время некоторые виды медуз тоже находятся на грани исчезновения.

9. Утконос

Яйцекладущее млекопитающее, имеющее лапы выдры, хвост бобра и утиный клюв. Очень часто его называют наиболее причудливым животным мира. В свете этого нет ничего удивительного в том, что корни утконоса уходят в доисторические дебри.

С одной стороны, возраст наиболее древней окаменелости утконоса составляет всего 100 тысяч лет, однако первый предок утконосов бродил по просторам суперконтинента Гондвана примерно 170 миллионов лет назад.

8. Длинноухий прыгунчик

Это маленькое четвероногое млекопитающее широко распространено по всей территории африканского континента и по виду напоминает опоссумов или каких-то маленьких грызунов. Однако как это ни странно они гораздо ближе к слонам, нежели к опоссумам. Первые предки длинноухого прыгунчика обитали на земле уже в период палеогена (около 66-23 миллионов лет назад).

7. Пеликан

Как это ни странно, но эта крупная водоплавающая птица с длинным тяжелым клювом относится к числу живых ископаемых, которые практически не претерпели изменений с доисторического периода. Род этих птиц существует как минимум 30 миллионов лет.

Наиболее древний окаменевший скелет пеликана был найден во Франции в отложениях раннего олигоцена. Внешне он почти неотличим от современных пеликанов, а его клюв морфологически и вовсе идентичен клювам современных птиц этого рода.

6. Миссисипский панцирник

Одна из наикрупнейших североамериканских пресноводных рыб. Зачастую называется живым ископаемым или «примитивной рыбой» по причине сохранения ряда морфологических характеристик наиболее древних своих предков. В частности, среди этих характеристик можно упомянуть способность дышать и в воде, и воздухом, а также спиральный клапан. Существование панцирника палеонтологи прослеживают на 100 миллионов лет вглубь веков.

5. Губка

Продолжительность существования морских губок на нашей планете проследить достаточно трудно, поскольку оценки их возраста имеют достаточно большие расхождения, однако на сегодняшний день наиболее древняя окаменелость имеет возраст примерно в 60 миллионов лет.

4. Щелезуб

Ядовитое закапывающееся в норы млекопитающее ведущее ночной образ жизни. Является эндемичным сразу для нескольких стран Карибского бассейна и часто называется живым ископаемым, что совсем не удивительно, поскольку за последние 76 миллионов лет оно практически не претерпело каких-либо изменений.

Во всяком случае, щелезубу удалось сохранить примитивные характеристики присущие млекопитающим жившим в эпоху, когда Землю населяли его доисторические предки.

3. Крокодилы

2. Карликовый кит

До 2012 года карликовый кит считался вымершим животным, но поскольку он все-таки выжил, то пока что он считается самым маленьким представителем усатых китов. Поскольку это животное очень редкое, и о его популяции, и о его социальном поведении известно чрезвычайно мало. Зато точно известно, что карликовый кит является потомком семейства цетотериевых, которое входит в подотряд усастых китов и которое просуществовало, начиная с позднего олигоцена вплоть до позднего плейстоцена (28-1 миллион лет назад).

1.Чернобрюхая дискоязычная лягушка

Как оказалось, живых ископаемых можно отыскать и среди, казалось бы, такого совершенно прозаичного существа как лягушка. Подобно вышеупомянутому карликовому киту, эту чернобрюхую лягушку считали вымершей, однако в 2011 году она была обнаружена вновь.

Вначале считалось, что чернобрюхая дискоязычная лягушка существовала в течение всего лишь 15 тысячелетий, однако прибегнув к филогенетическому анализу, ученые смогли подсчитать, что последний прямой предок этого уникального животного прыгал по земной поверхности около 32-х миллионов лет назад. Это делает чернобрюхую дискоязычную лягушку не просто живым ископаемым, но еще и единственным представителем своего рода, дожившим до наших дней.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.