Что такое цербер в сша

Покушение на Путина: «Цербер» может быть направлен против нашего президента

В США испытывают высокоточный компактный беспилотник с гранатометом

Американское издание c4isrnet сообщило, что в 2020 году на военных учениях армии США испытают пехотные гранатометные беспилотники «Цербер». Их будут использовать для оперативного подавления пулеметных гнезд и минометов ближнего боя, особенно, когда нет времени ждать авиационную поддержку. Дрон легок, свободно помещается в рюкзаке, имеет удобный интерфейс и, главное, точный при выстреле.

Несмотря на кажущуюся простоту решаемых инженерных задач, практически все разработчики малых беспилотных гранатометов столкнулись с целым рядом сложных задач. Анализ статей, в том числе технических, о стартапе Skyborne, выявил интересные моменты, на которых следует остановиться.

Во-первых, дрон должен быть легким и компактным, и в то же время — гарантировать доставку в зону боевых действий заряженный 40 мм гранатомет с несколькими гранатами. К сведению: «Цербер» весит всего 4,5 кг, но способен нести 6 кг на расстояние 5 км со скоростью 80 км в час.

Во-вторых, в условиях реального боя крайне трудно обеспечить точное наведение. Ветер, дождь, снег, дым, пыль — это далеко не полный перечень факторов, мешающих оператору попасть, скажем, в пулеметное гнездо на расстоянии 300−500 метров в условиях городских «джунглей». Ближе не подлетишь — обнаружат визуально и подстрелят. Далеко за примером ходить не надо: покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро в августе прошлого года сорвалось именно по этой причине.

Конечно, каждый кулик свое болото хвалит, однако, видеоматериалы свидетельствуют о «блуждающем» полете квадрокоптеров или мультироторов в ветреную погоду. К примеру, в прошлом году белорусский телеканал ВоенТВ показал учения своих спецподразделений, в ходе которых применялся сконструированный по квадрокоптерной схеме беспилотник, несущий противотанковый гранатомет РПГ-26 «Аглень». В ролике отчетливо видно, что полет проходит неустойчиво.

Компания Skyborne выбрала для летающего гранатомета схему в виде трикоптера — с тремя винтами, что отличает «Цербер» от аналогичных разработок, в том числе российских. Похоже, произошел технологический прорыв, который отделяет пропеллерные дроны, мало отличаемые от магазинных квадрокоптеров, от реально эффективных беспилотных боевых систем.

На первый взгляд, это круто и даже вызывает зависть. Залегла, к примеру, звездно-полосатая пехота под пулеметным или снайперским огнем, но бравый солдат Джон достал из своего рюкзака «Цербер» и отправил его в «гости» к врагам, наблюдая за полетом на экране планшетника. А затем, найдя пулеметчика, отправил ему «гостинец» в виде гранаты 40×46 мм легким нажатием на джойстике.

С другой стороны, не совсем ясно, против кого американцы планируют применять «Цербер». Если в войне с регулярными войсками, например, с РФ и КНР, то сразу возникает вопрос: как будет осуществляться управление БПЛА по радиосвязи? Да, в СМИ США периодически появляются статьи об устойчивой передаче данных в условиях работы российских или китайских систем РЭБ. Но еще чаще можно прочесть критические публикации в стиле «все пропало», что ближе к истине.

Вероятно, австралийский «Цербер» все-таки предназначен для бесконечной войны на Ближнем Востоке и Средней Азии. В пользу этой версии говорит и скромный объем финансирования — всего несколько миллионов долларов и… удивление разработчиков, что их заметили.

С другой стороны, даже на Западе считают, что развитие технологий пропеллерных дронов будет, прежде всего, востребовано именно террористами, среди которых имеются специалисты, получившие хорошее техническое образование.

Военный эксперт Колин Кларк из аналитической корпорации RAND, которую еще называют мозговым центром Белого дома, пишет об отсутствии реальных барьеров для получения боевиками новых беспилотных ноу-хау. Дескать, воспроизвести, что уже летает под управлением оператора, способны, как отдельные группы инженеров, так и институты третьих стран, таких как Пакистан, Турция и Нигерия. После чего, «шансы на то, что сложная технология беспилотников попадет в неправильные руки, увеличиваются экспоненциально».

Учитывая, какую центральную роль играет наш президент, не исключено, что «Цербер», будет целить и в него. Хочется верить, что российские спецслужбы справятся и этим новым вызовом.

Кстати, 2 декабря «Интерфакс» сообщил, что президент РФ Владимир Путин подписал закон, наделяющий сотрудников ряда ведомств полномочиями сбивать беспилотники в случае угрозы безопасности.

ФСБ России, ФСО России, МВД России, СВР России, Росгвардия и Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) получают полномочия по «пресечению нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве в установленных законом целях, в том числе посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными воздушными судами, а также повреждения или уничтожения таких судов».

*Движение «Исламское государство» (ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

Читайте новости «Свободной Прессы» в Google.News и Яндекс.Новостях, а так же подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзен, Telegram и MediaMetrics.

У водителя даже домашние тапочки могут стать причиной смертельного ДТП

Это поразительно, но параллельно с российскими дивизиями в сторону Украины движутся и миллионы тонн русского топлива для вражеских танков

Над амбициозным проектом Checkmate нависла угроза закрытия, уверены в США

Новое в блогах

Сегодня тому назад. Операция Цербер.

11 февраля 1942 немецкие корабли, целая эскадра, прошли через Канал (так англичане называют центральную часть Ла-Манша) из Бреста в Северное море! И это в радиусе действия английской авиации, под прицелом береговых батарей, через минные поля! Да как такое вообще могло случиться?

Тем же вопросом в феврале 1942 года задавались миллионы англичан. Да, Британии довелось пережить трагедии — взять хотя бы гибель линейного крейсера Худ, потопленного в мае 1941 года со всем экипажем германским линкором Бисмарк. Но Худ погиб в бою, и честь флота не понесла урона. А теперь? Впрочем, для того чтобы уяснить ситуацию, обратимся к событиям конца 1941 года.

ЛК Шарнхорст. Их было 2-он и Гнейзенау. Их относили к различным классам тяжёлых кораблей-то линкоры, то линейные крейсера. Для линкоров у них слабовата АГК-280мм. Да и ВДМ маловато для линкоров времён ВМВ. Были планы перевооружить их на 3х2х380мм-но это так и осталось планами.

Выход эскадры из Бреста наметили на 19 ч 30 мин 11 февраля 1942 года. Как и следовало ожидать, подготовка операции не прошла не замеченной английскими разведчиками, о чем они своевременно донесли в Лондон. Еще в 1941 году был разработан план контроперации «Фуллер», предусматривавший ряд мер, направленных на предотвращение этого прорыва. В частности, британской авиации было приказано сбросить магнитные, донные мины на неприятельских фарватерах в проливе, минные заградители «Менксмен» и «Уэлшмен» выставили дополнительное заграждение между Уэс-саном и Булонью. В боевую готовность были приведены береговые батареи, подразделения самолетов-торпедоносцев и бомбардировщиков, дивизион эсминцев. Торпедные катера, стоявшие в Дувре, усилили еще одной флотилией. В районах Бреста, острова Уэссан, между портами Гавр и Булонь организовали постоянные воздушные дозоры. 11 февраля в воды, омывавшие Брест, отправили подводную лодку «Силайон», командиру которой предписали непрерывно наблюдать за вражескими корабля-ми. Казалось, учтено было все. Однако.

Брестская эскадра вышла в море в 20 ч 45 мин, с часовым опозданием из-за воздушного налета на порт. Ночь была безлунной, над водой висела дымка. Но командир «Силайона» не заметил противника отнюдь не по этой причине. Во время бомбежки он счел возможным уйти с позиции, чтобы подзарядить аккумуляторы.

Не видел эскадры и патрульный самолет, который вернулся на базу из-за поломки бортового локатора. Другая машина, высланная в тот же квадрат двумя часами позже, врага, естественно, уже не застала.

Тем временем эскадра шла проливом 7-узловым ходом и в 5 ч 30 мин 12 февраля миновала остров Олдерни. На рассвете над кораблями повисли «мессершмитты» воздушного прикрытия.

В 10 ч 30 мин корабли вышли на траверз устья Соммы, а британское адмиралтейство все еще не подозревало о их выходе из Бреста. Кстати, часом раньше на экранах британских береговых радиолокаторов возникли помехи. Впрочем, подобное бывало и раньше, поэтому штабисты не придали им значения.

Два английских истребителя «спитфайр», вылетевшие на разведку, увидели в проливе какие-то корабли, но приняли их за один из своих конвоев. Лишь по возвращении на аэродром пилот отметил, что какой-то корабль походил на линкор.

В 10 ч 42 мин два других «спитфайра», преследуя вражеский самолет, вынырнули из облаков как раз над эскадрой. Ведущий пары, полковник Бимиш сразу понял, что под ним корабли из Бреста, но, памятуя о приказе сохранять радиомолчание, доложил о происшедшем только после посадки, в 11 ч. 09 мин.

И началось. В английских штабах затрезвонили телефоны, посыпались приказы, порой непродуманные и противоречивые. Вместо четкого плана «Фуллер» в действие вступила совершенно разлаженная военная машина. К примеру, никому и в голову не пришло, что самолеты-торпедоносцы «свордфиш» в два раза тихоходнее истребителей, высланных прикрывать их, что высотные бомбардировщики не успевают к месту боя, что из дюжины торпедных катеров, выделенных для операции «Фуллер», боеспособны только восемь.

Над проливом еще перекатывалось эхо орудийных выстрелов, когда в море вышло всего пять торпедных катеров из Дувра. К тому же один вскоре отстал из-за поломки двигателя. В 12 ч 23 мин катера обнаружили эскадру, но командир отряда не рискнул сближаться с противником без воздушного прикрытия. Скорее чтобы освободиться от груза, а не поразить врага, четыре катера выпустили торпеды веером с дистанции 4 кабельтовых и отошли. Экипаж пятого катера, исправив двигатель, прорвался сквозь огонь эскорта, выстрелил торпеды по «Принцу Ойгену» — тоже безрезультатно!

Настал черед авиации. Около 12 ч шесть торпедоносцев один за другим оторвались от взлетной полосы аэродрома Менстон. Эскадрилью вел капитан Эсмонд, участник удачной охоты на линкор Бисмарк в мае 1941 года. Но тогда «свордфиши» Эсмонда имели дело с сильным, но одиночным противником, а теперь им предстояло атаковать эскадру, охраняемую сторожевиками и истребителями. Вскоре над медлительными торпедоносцами появились истребители «спитфайр».

— Слабенькое прикрытие. — проворчал капитан. Он так и не узнал, что плохая видимость помешала остальным «спитфайрам» найти подопечные «свордфиши».

Тем временем эскадра вошла в минированные воды, и адмирал Циллиакс скрепя сердце приказал сбавить ход. Сейчас англичане обязательно возобновят атаки на корабли, ползущие по узким фарватерам, лишенные возможности маневрировать! Но проходу эскадры через минные поля, как ни странно, никто не помешал.

К 14 ч корабли вновь набрали ход, но Шарнхорст тут же содрогнулся от мощного взрыва. Впрочем, повреждения, причиненные миной, оказались не слишком серьезными, и вскоре он вновь шел со скоростью 25 узлов. Брестская эскадра входила в Северное море, и единственным, кто мог помешать ей, оставался дивизион эсминцев из Хариджа.

Командир этого дивизиона — командор Пайзи — получил приказ атаковать нацистов, когда его корабли находились на учении в море. Дивизион насчитывал два лидера и четыре эсминца, построенных еще в конце первой мировой войны. Они даже в скорости уступали немецким линкорам. Понимая, что дивизион безнадежно опаздывает с атакой, Пайзи рискнул и провел свои корабли через минные поля. Правда, эсминец «Уолпол» вынужден был повернуть на базу из-за поломки машины, остальные подтвердили справедливость поговорки «кто не рискует, тот не выигрывает».

В 15 ч 17 мин сигнальщики флагманского лидера «Кемпбелл» сквозь дождь и туман увидели в 9,5 мили линкоры Циллиакса. Используя плохую видимость, Пайзи сблизился с неприятелем еще на 2 мили, после чего «Кемпбелл» и «Вивишиес» разом выпустили торпеды. «Уорчестер», подошедший еще ближе в Шарнхорст, тут же был накрыт залпом линкоров и получил несколько прямых попаданий. «Маккей» и «Уитшед» выпустили торпеды последними. И ни одна не достигла цели!

Теперь настигнуть эскадру, полным ходом идущую вдоль голландского побережья, могли только 242 британских бомбардировщика. Но и им не сопутствовала удача — эскадру обнаружили экипажи только 39 машин, которые вразнобой, без прикрытия выходили на цель. Результат — зенитки нацистских кораблей и истребители сбили 15 бомбардировщиков, а все английские бомбы взорвались в море.

пы.сы. Ходит байка, что Винни спросил только-Почему? И адмиралы не нашлись что ответить.

ну а 26 декабря 1943 года в жарком бою у мыса Норд-Кап был потоплен и Шарнхорст.

Самый первый «Цербер»

Мне всегда хотелось написать что-нибудь о кораблях. Я вообще люблю корабли и всегда стараюсь на них подниматься, если к тому есть возможность. Это касается и крейсера «Михаил Кутузов» в Новороссийске, и целой эскадры судов в Калининграде. Еще в 1968 году мне очень хотелось залезть на борт болгарского миноносца «Дерзкий», торпедировавшего турецкий крейсер «Хамидие» и поставленный на вечную стоянку в Варне, в парке военно-морского музея. И я бы на него забрался, но… стоял он над сухой бетонной «ванной» и сделать это было бы совсем не легко. К тому же я боялся, что меня обвинят в непочтительном отношении к памятнику истории.

Тем не менее, писать о кораблях хотелось. Но… нет опыта, нет достаточного количества информации. Да и к тому же на «ВО» много других отличных специалистов, разбирающихся в этой теме. Не отбирать же у них хлеб?

И тут вот повезло, просматривая англоязычные источники информации, наткнулся на историю совершенно уникального корабля, о котором вполне можно рассказать и нашим читателям.

По имени трехголового пса…

А было так, что британское адмиралтейство уже в середине 19-ого века обратило внимание на растущую мощь американского и российского флотов и посчитало, что свои заморские владения и, в первую очередь, берега далекой Австралии ей придется рано или поздно защищать, а для этого нужны… современные корабли. Нет, флот у Англии был, и флот очень даже солидный. На зависть очень многим. Но все дело заключалось в том, что состоял он из броненосных кораблей, ни один из них не был настолько мощным, чтобы внушать страх неприятелю одним только своим видом. К тому же требовалось защитить подступы к входу в залив, на берегу которого располагался Мельбурн, для чего требовался не броненосный парусно-паровой фрегат, а низкобортный монитор на манер американских.

Это все, что осталось от «Цербера» (2007 г.)

И вот тогда-то государственный казначей Джордж Вердон и смог добиться у правительства Ее Величества и английского парламента разрешения построить принципиально новое бронированное судно класса «монитор», причем не с одной, а с двумя орудийными башнями, с двумя 22-тонными орудиями, прикрытых очень толстой броней. Строителем выбрали частную судоверфь, но контролировать работу должно было адмиралтейство. Общую стоимость проекта оценили в 125 тысяч фунтов стерлингов, но при этом решили, что часть денег выплачивает метрополия, а вот часть должна поступить из Австралии, поскольку служить корабль должен был именно там.

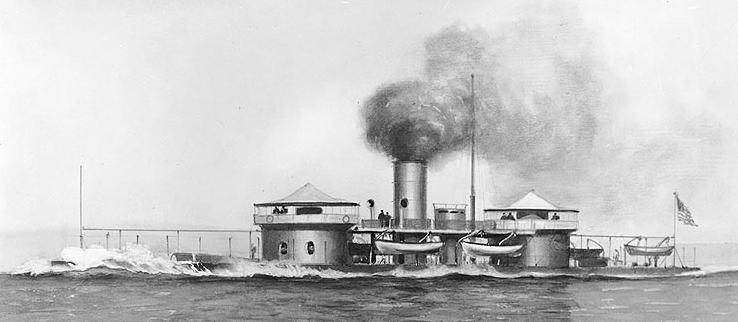

Корабль получил звучное название «Цербер» — по имени мифического трехголового пса, и стал первым барбетным монитором (от французского выражения en barbette, то есть стрельбы из полевых орудий через парапет, т.е. защитную стену, а не через амбразуру, который был построен в Великобритании в самом начале 1870-х годов 19-ого века. Задание на разработку проекта нового корабля получил главный конструктор британского флота Э.Риду, который в итоге сумел создать корабль, ставший образцом для подражания многих корабелов в самых разных странах.

С оглядкой на опыт американских мониторов…

Заметим, что броненосцев к моменту закладки «Цербера» было построено уже довольно много. Например, свой броненосный фрегат под названием «Ла Глуар» («Слава») во Франции был построен еще в 1859 году, и тогда же англичане в ответ соорудили «Уорриор» с броневой защитой из 4.5 дюймовой брони на подкладке из тиковой древесины. Но все эти корабли в той или иной степени копировали предыдущие парусные суда, хотя и были построены из металла. Пушки на них размещались по бортам и стреляли через амбразуры, а на мачтах сохранялось полное парусное вооружение. Поэтому первым «настоящим» броненосцем принято считать именно американский «Монитор» конструкции Дж. Эрикссона, принадлежавший северянам, который 9 марта 1862 года на Хэмптонском рейде вступил в бой с «Вирджинией» — броненосцем южан. Бой закончился «вничью», но вывод из него всеми военно-морскими специалистами был сделан однозначный: чтобы бороться с таким броненосцем, нужно иметь такой же броненосец! И все страны принялись строить мониторы с корпусом, полуутопленным в морскую воду, и возвышающимися над палубой орудийными башнями, которых обычно ставили от одной и до трех.

Когда в 1866 году американский двухбашенный монитор «Миантономо» с визитом вежливости прибыл в Англию, британские инженеры изучили его самым тщательным образом и посчитали, что вполне способны построить корабль береговой обороны ничуть не хуже, если не лучше, чем у американцев. Вот так строительство «Цербера» и получило свое техническое обоснование!

Первый среди равных!

«Цербер» стал первенцем в серии из семи броненосцев береговой обороны, за 10 лет построенных на верфях Британии, начиная с 1867-ого и по 1877 год. Он был заложен в сентябре 1867 года на верфи судостроительной компании «Палмер Шипбилдинг и Айрон Ко», спущен на воду уже в декабре 1868-го, а закончен постройкой уже в начале осени 1870 года. У «Цербер» был систер-шип «Магдала», и еще пять кораблей аналогичной конструкции, а еще четыре корабля, из которых первым был «Циклоп», были спущены позднее и несколько усовершенствованы. Первые семь судов в Англии получили неофициальное название «Монстр-класс».

Главным отличием «Цербера» от американских мониторов было наличие барбета, представлявшего бронированную надстройку в 3,5 метра, которая у него возвышалась на палубе подобно крепостной стене и защищала всю среднюю часть корабля, включая основания обеих его башен и трубы. Кроме того, у него бронировался еще и борт. Само бронирование было более чем солидным: пояс от 6 до 8 дюймов (от 150 до 200 мм), при поддержке 9 до 11 дюймов (от 230 до 280 мм) обшивки из тика. Бруствер: от 8 до 9 дюймов (от 200 до 230 мм). Башни: с 9 до 10 дюймов (от 230 до 250 мм). Палуба: от 1 до 1,25 дюймов (от 25 до 31,8 мм). Однако создателям корабля и этого показалось мало. Для дополнительной защиты «Цербер» может принимать воду в балластные цистерны, уменьшая высоту и без того низкого надводного борта, погружаясь в воду почти по самую палубу.

Полумодель броненосца «Цербер» из бумаги. Вид с кормы. Хорошо виден барбет и башенные орудийные установки с вентиляционными решетками на крыше. Под мостиком видно 127-мм орудие и по три противоминные пушки Гочкиса в носовой и кормовой части мостика.

Водоизмещение корабля составляло 3253 т, т.е. паровая установка имела мощность в 1370 л.с. и вращала два винта диаметром более трех метров (!), что давало ему экономический ход в шесть узлов, а его максимальная скорость хода равнялась 9,75 узлов (18,06 км/ч). Пар для паровых машин вырабатывали пять котлов, имевших в общей сложности 13 топок, дымоходы от которых выходили в одну, но зато широкую трубу. Запас топлива составлял 240 тонн угля, хранившегося в бункерах непосредственно рядом с топками, к которым его доставляли по рельсовым путям на вагонетках, с поворотными и опрокидывающими механизмами. Идя полным ходом, он потреблял до 50 тонн угля в сутки, а экономическим ходом – 24 тонны. Таким образом океанские плавания в одиночку ему были противопоказаны! Безопасность судна повышало двойное дно и семь водонепроницаемых переборок, поднимавшихся до самой палубы. Осадка броненосца составляла 4,7 метра. Экипаж состоял из 12 офицеров и 84 матросов, но в военное время он получал еще дополнительно 40 человек.

Та же полумодель. Вид с носа.

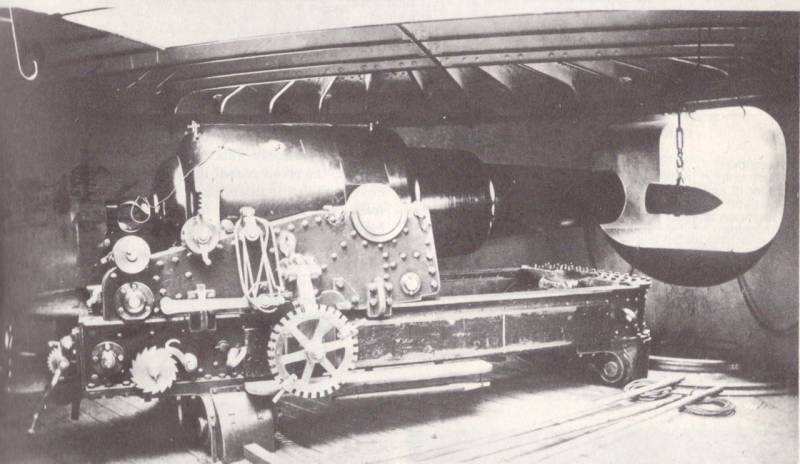

Орудийная башня броненосца «Хотспур» и ее 12-дюймовое орудие со снарядом.

«Цербер» бороздит океаны…

Когда 29 октября 1870 года «Цербер» покинул порт Четам на Темзе, никто не ожидал, что его мореходность будет уж настолько плоха. Но очень быстро выяснилось, что он подвержен такой качке в штормовую погоду, что первая его команда… немедля взбунтовалась, как только корабль оказался в Портсмуте. Мол, дальше мы этот «плавучий гроб» не поведем. А дело было все в том, что как раз в это самое время британский флот лишился крупного башенного броненосца «Кэптэн», с полным парусным вооружением и… перевернувшийся в открытом море в Бискайском заливе во время плавания в штормовую погоду. Набрали второй экипаж, но он тоже поднял мятеж, правда, уже когда «Цербер» добрался до Мальты. Тогда на борт корабля посадили взвод морских пехотинцев, и вот только тогда он совершил благополучный переход до самого Мельбурна. При этом капитан Пантер, а также главный инженер и боцман оказались чуть ли не единственными членами его экипажа, которые бессменно находились на нем в течение всего этого плавания!

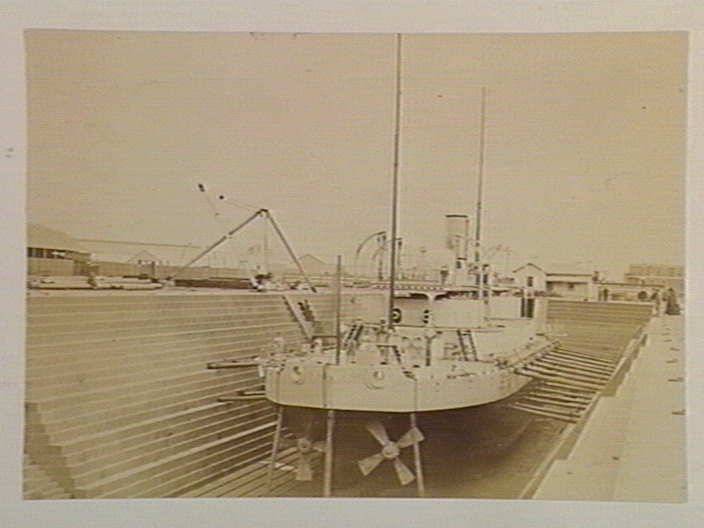

«Цербер» в сухом доке.

Впрочем, можно сказать, что судьба к «Церберу» оказалась благосклонной, причем не раз. Во-первых, он не перевернулся как «Кэптен», хотя вполне мог. Во-вторых, он стал и первым судном, и первым боевым кораблем, прошедшим через только что открытый Суэцкий канал! Интересно также, что основную часть своего пути этот броненосец прошел под парами и регулярно пополнял запасы угля. А паруса ему так и не пригодились, кроме одного единственного случая, когда во время шторма в Бискайском заливе их пришлось поднять, чтобы с их помощью держать курс по ветру.

На службе в «Стране кенгуру»

На мостике «Цербера» в 1895 году.

В 1926 году этот броненосец был куплен одной из компаний Мельбурна, занимавшейся утилизацией списанных боевых кораблей. С «Цербера» сняли все оборудование, оставив только 1800-тонный барбет, две башни, по 400 тонн каждая, и очень уж тяжелые и неудобные пушки, после чего он был затоплен в 150 метрах от берега для того, чтобы стать волноломом.

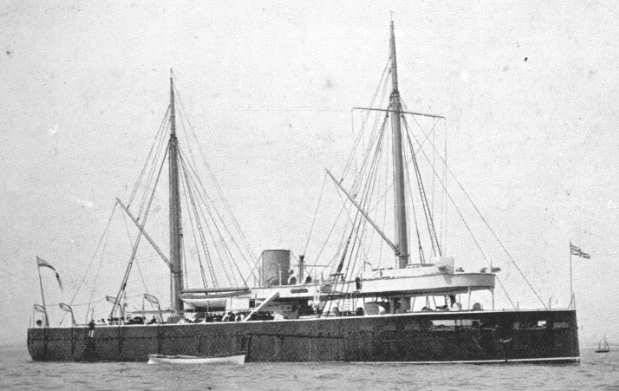

Российский аналог подобных башенных кораблей: броненосная башенная «лодка» «Смерч» (1865). Вооружение: 2 – 196-мм орудия, с 1870 года: 2 – 229-мм., вентиляция башен устроена более совершенно, чем на «Цербере».

Американские баллистические ракеты

На лужайке рядом с шахтой для старта баллистических ракет аппетитно шкворчат на гриле бургеры и сосиски. Десяток офицеров ВВС в зеленых летных комбинезонах толпятся вокруг переносной «барбекюшницы», намазывая на булки кетчуп и горчицу. За этой живописной группой раскинулась столь же идиллическая калифорнийская панорама: поросшие шалфеем холмы, разбросанные там и сям пальмы и белая полоска пляжа, отороченная кружевом океанского прибоя. В небе кружат чайки, а в песке сидят в своих гнездах встревоженные морские зуйки. Идиллическую картину немного портят лишь установленные на пляже предостерегающие знаки: «Опасно — акулы», «Купание и серфинг под вашу личную ответственность» и «Все побережье под контролем электронных систем слежения».

Это военно-воздушная база Ванденберг, расположенная в сотне с лишним километров от Санта-Барбары (штат Калифорния), а парней в летных комбинезонах местный персонал называет «гостями с севера, присланными, чтобы нажимать на красные кнопки» (по-английски это звучит как key turners from up north). Симпатичные, приветливые ребята, все моложе 30 лет, они почти весь рабочий день проводят в пусковых капсулах, расположенных в ракетных шахтах на 20-метровой глубине. Сюда, в Калифорнию, этих парней собрали с разных баз ВВС, раскиданных по глуши Монтаны и Северной Дакоты. Их задача — провести запуск ракеты Minuteman III, это единственный тип МБР наземного базирования, стоящий на вооружении в США.

А метрах в двухстах от этого невинного пикника офицеры наземной службы ВВС с помощью гражданского персонала спускают 20-метровую ракету в шахту, носящую название «Пусковая установка № 10». Гражданские специалисты, работающие на базе Ванденберг, проявляют крайнюю осторожность и никого даже близко не подпускают к зоне проведения работ. Если вдруг взорвется топливо, погибнут все, кто окажется рядом. Расчеты, которые по штатному расписанию не участвуют в процессе установки ракеты, должны в эти минуты держаться подальше от «Пусковой № 10». Одна лишь монтажная команда, убедившись, что вокруг нет никого из посторонних, аккуратно вынет ракету из подтянутого тягачом контейнера и спустит ее в шахту. Тем же, кто нажимает на «красные кнопки», видеть процесс установки ракеты и вовсе необязательно.

Познакомимся с одним из парней, которых пока еще не пускают внутрь железной ограды. Первый лейтенант Лукас Райдер сейчас несет службу в 90-й эскадрилье оперативной поддержки, а в прежней жизни успел побывать и скаутом, достигнув гордого звания «орла», и участником в телешоу «Опра ищет новую телезвезду». Впрочем, в ВВС он служит уже три года. Как и большая часть его коллег, о межконтинентальных баллистических ракетах он вообще не знал ничего и впервые услышал эти слова от офицера-вербовщика, когда ему объяснили, где он будет проходить курс начальной военной подготовки.

Не пройдет и месяца, как первый лейтенант Райдер будет удостоен высочайшей чести, какая может выпасть на долю молодого военного — ему доверят запуск ракеты. «Я не могу выразить своих чувств, ведь примерно через месяц мне разрешат повернуть тот самый ключ», — говорит молодой лейтенант, оглядываясь на шахту. Три раза в год командование ВВС выбирает одну из ракет, стоящих на боевом дежурстве по всей стране, составляет команду для ее запуска и отправляет ее вместе с ракетой туда, где и будет производиться испытательный пуск. (Разумеется, сами боеголовки испытываются только с помощью программ-симуляторов, установленных на суперкомпьютерах.) Испытательный запуск принято в среде ракетчиков называть «Триумфальным маршем», и сейчас на базе готовятся к GT-209 — 209-му такому запуску, если считать от первого, произведенного в 1970 году.

Забытые, но не заброшенные

Среди таких честолюбцев есть и державы, с давних пор противостоящие США на геополитической арене. Возьмем хотя бы Россию, у которой имеется 1800 ядерных ракет, а в октябре 2013 года там было испытано сразу четыре ракеты класса МБР. Специалисты предполагают, что в непрерывно растущем арсенале Китая уже имеется 60 МБР, способных достичь территории США, причем некоторые из них долетят и до западного, и до восточного побережья. В это число не включаются баллистические ракеты, запускаемые с подводных лодок, а они, как считается, поступят на вооружение китайской армии уже в нынешнем году.

Северная Корея уже сейчас располагает некоторым числом баллистических ракет, а подземные толчки в недрах этой страны в феврале 2013 года могут служить знаком того, что северокорейцы заняты разработкой небольшой ядерной боеголовки, которую можно было бы устанавливать на эти ракеты.

В Пентагоне убеждены, что лишь угроза ответного ядерного удара может служить надежным средством для предотвращения атомной войны, которую мог бы кто-нибудь развязать против США или их союзников. О механизмах сдерживания говорят и профессионалы-ракетчики. Генерал-майор Майкл Кэри, командовавший 20-м соединением ВВС, отвечавшим за все наземные ракетно-ядерные базы, во время своего визита в редакцию журнала Popular Mechanics (это было в июле 2013 года) озвучил официальную позицию по этому вопросу: «Наши силы направлены на то, чтобы удерживать крышку, из-под которой готова вырваться наружу Третья мировая война».

По данным, опубликованным в «Бюллетене ученых-атомщиков» (Bulletin of the Atomic Scientists), Америка располагает сейчас действующими ядерными боеголовками в количестве 2130 штук. В частности, на базах ВВС, расположенных в отдаленных уголках США, несут боевое дежурство 450 баллистических ракет с ядерными боеголовками. Вот некоторые из этих баз: Уоррен в штате Вайоминг, Мальмстром в штате Монтана и Майнот в Северной Дакоте. Раз в сутки два офицера ВВС спускаются на лифте в бункер, где следят за состоянием десяти снаряженных ядерными боеголовками баллистических ракет Minuteman III, стоящих в пусковых шахтах в радиусе 10−15 км от бункера с пультом управления. Получив «приказ о неотложных действиях», они должны приступить к осуществлению запуска.

Множество стран обзаводится новыми средствами для доставки ядерных зарядов, в то время как в Америке предпочитают держать на боевом дежурстве старые, хоть и модернизированные, ракеты. При таком подходе необходима полная уверенность, что в нужный момент эти ракеты не подведут. Баллистические ракеты Minuteman III первоначально рассчитывались всего на десять лет службы. Сейчас предполагается, что они будут сняты с боевого дежурства в 2030 году (на тот момент им будет уже по 70 лет). Разумеется, столь древнюю технику необходимо регулярно испытывать в реальной обстановке.

У министерства энергетики свои интересы. Его задача — оценить аэродинамические параметры и управляемость головок при возвращении в плотные слои атмосферы. Агентство противоракетной обороны собирает свой пакет данных, который поможет в защите от боеголовок и баллистических ракет потенциального противника. И наконец, «комиссия по оценке надежности», действующая при ВВС, должна оценить точность попадания.

Еще две проверки, проведенные независимыми комиссиями, подтвердили, что дисциплина в этих частях действительно хромает. Один из источников — внутреннее расследование, проведенное службой Rand по заказу ВВС и оказавшееся в распоряжении агентства Associated Press — констатирует, что личный состав жалуется на «ощущение безнадежности, усталости и загнанности в ловушку».

Никто не спорит — эта служба довольно-таки безрадостна. Жизнь на ракетных базах, раскиданных по медвежьим углам, — это жизнь под пристальным взглядом со стороны службы по контролю за личной надежностью, а эта служба сует свой нос в каждый закоулок вашего интимного быта, это бесконечные тренировки и экзамены. Напряжения добавляет и беспрестанное внимание со стороны СМИ, в которых любой мельчайший инцидент — скажем, не закрытая должным образом бронедверь — трактуется таким образом, как будто мир стоял на грани ядерной катастрофы. Впрочем, те, кто помоложе, видят во внимании прессы положительные стороны. «Стратегические ядерные силы находятся в центре общественного внимания, — говорит первый лейтенант Уильям Суинтон, командир электроогневого взвода в 319-й эскадрилье на базе Уоррен, — и это очень важно!»

Ночь запуска

До старта осталось всего несколько минут. Райдер и первый лейтенант Натан Ларсон вставляют пусковые ключи в скважины на пульте и неотрывно смотрят на цифровые часы, не отнимая рук от выключателей. Сказывается прилив адреналина: «Можете не верить, — говорит Райдер, — но в последние минуты перед пуском я жутко нервничаю и меня слегка трясет».

Ровно в 3:00 Райдер и Ларсон поворачивают каждый свой ключ. За 30 секунд до пуска начинается режим обратного отсчета. Все кабели, тянущиеся со стен шахты к ракете, отстегиваются, и управление берет на себя бортовой компьютер. В шахте пусковой установки LF-10 оживают четыре пусковых газогенератора и сдвигают шахтный люк массой 110 т. В 3:01 офицеры чувствуют дрожь, докатившуюся до пультового бункера. В нескольких сотнях метров от него проснулся двигатель баллистической ракеты. Дрожащий язык оранжевого пламени подсвечивает вырывающиеся из шахты клубы дыма, и ракета уносится в небо.

Баллистическая ракета летит примерно по такой же кривой, что и баскетбольный мяч, брошенный в корзину. Сначала короткий, энергичный разгон, после чего следует полет по крутой дуге. Ее высшая точка — примерно 1100 км от поверхности Земли, то есть на 700 км выше, чем пролегает орбита Международной космической станции. Завершается траектория стремительным входом в плотные слои атмосферы.

60 секунд полета, и МБР уже набрала высоту 30 км. С интервалами в одну минуту отстреливаются одна за другой все три отработанные ступени. Сбрасывается обтекатель, который уносят его собственные двигатели, и взору открываются боеголовки, каждая длиной примерно по 2 м. По сути дела, Minuteman III выводит в космос своего рода космический корабль. Его называют «автобус», и он приводится в движение жидкотопливным маневровым реактивным двигателем (PSRE). Теперь его дело — поочередно навести на цели все три боеголовки (в нашем случае они, конечно же, фальшивые). Каждая головка наводится индивидуально, и вспышки двигателя PSRE корректируют их будущую траекторию. Все эти маневры совершаются через 180 секунд после старта на расстоянии 320 км от пусковой шахты. Остальные тысячи километров головки пролетят по инерции, не совершая никаких маневров.

И вот проходит примерно полчаса (точное время полета — информация засекреченная), и над атоллом Кваджалейн площадью всего 14 км², расположенным в 4000 км к юго-западу от Гонолулу, появляются три огонька размером с булавочную головку. За каждой головкой виднеется сияющий след из перегретого ионизированного воздуха. Радары, и в виде открытых тарелок, и скрытые под куполами, отслеживают траектории приближающихся БЧ. На этом этапе боеголовки находятся в зоне прямого видения для радиолокаторов. Когда головки уже на подходе, включаются целые батареи видеокамер высокого разрешения. Телеметрические данные, поступающие от падающих головок, принимают десять антенн, которые тоже стоят на острове.

Подобно метеорам, учебные боеголовки проносятся по небу и одна за другой уходят на дно океана — оттуда их уже никому не достать. Но вот наступает следующий день. Лукас Райдер, Натан Ларсон, Ивэн Фэй и остальной личный состав электроогневого взвода, исполнившего миссию GT-209, с явным сожалением отцепляют от левых рукавов своей униформы державшиеся на липучках шевроны миссии. Ребятам дадут еще несколько дней понаслаждаться калифорнийским солнцем, а потом их путь вновь ляжет на север, где уже подступает холодная осень.