Что такое царские врата в храме

Святые или царские врата

Царские Врата. 1645 г. Кирилло – Белозерский музей-заповедник

Царские Врата – вход в Святая Святых, алтарь; через них могут входить одни священнослужители, и притом лишь в определенные моменты в связи с требованиями богослужения. В соответствии с символикой алтаря Врата представляют собой вход в Царствие Божие. Поэтому на них изображены благовестники этого Царствия – Евангелисты, и над ними – Благовещение как олицетворение той вести, которую они возвещают.

Царские Врата. Россия. XVI в. La Vieille Russie. Нью-Йорк

Таково в кратких и общих чертах содержание и значение отдельных ярусов классического православного иконостаса. В основе его раскрытия (нарастания и рас-пределения икон) лежит, безусловно, необходимость усвоения христианской догматики. Поэтому та роль, которую имела алтарная преграда, не только сохранилась, но и приобрела значение, которого раньше не имела. Отделяя алтарь от нефа (божественное от человеческого), иконостас, так же как и древняя преграда, указывает на их иерархическое различие, на важность и значение совершаемого в алтаре таинства. Но вместе с тем, так же как и преграда, означая связь между двумя мирами, между небом и землей, он наглядно раскрывает эту связь в образе, показывая в сжатом виде, на одной плоскости, непосредственно перед взором молящихся пути примирения Бога и человека, цель и последствие искупительной жертвы Христа, схождение Бога и восхождение человека. В отдельных поясах в стройном порядке и строгой последовательности показываются этапы домостроительства Божия. От Бога к человеку, сверху вниз идет путь Божественного откровения: постепенно, через предуготовления Ветхого Завета, предображения в патриархах и пророческие предвозвещания к ряду праздников, кисполнению предуготованного Ветхим Заветом, а через этот ряд – к грядущему завершению домостроительства, образу Царствия Божия, чину. Ниже происходит непосредственное общение человека с Богом. Это пути восхождения человека. Они идут снизу вверх. Через приятие евангельского благовествования и молитвенное общение, через сочетание воли человеческой и воли Божией (в этом аспекте икона Благовещения является иконографией сочетания Двух воль) 148 и, наконец, через причащение таинству Евхаристии осуществляет человек свое восхождение к чину, т. е. входит в соборное единство Церкви, становится «сотелесником Христа» (ср.: Еф.3:6 ). Внешне это единение выражается в богослужении, между прочим, в символическом жесте каждения. Священник или диакон, кадя сперва иконам, а затем присутствующим, приветствует образ Божий в человеке и объединяет в одном жесте изображенных святых и молящихся, Церковь небесную и Церковь земную.

Причащение апостолов. Около 1500 г. Галерея Темпл. Лондон.

Сень от Царских Врат. Новгород. Первая половина XVI в. ГРМ

Завершившееся в начале XVI в. раскрытие иконостаса происходило в России главным образом в эпоху наибольшего расцвета ее святости и иконописания, в XIV и XV вв. Поэтому особенно свойственная этому периоду глубина проникновения в смысл и значение образа сказалась и на содержании, и на форме классического иконостаса. Проводя параллель между святостью и иконописанием, можно сказать, что он явился внешним выражением и завершением высшего периода русской святости.

Воспроизведенный здесь иконостас, представляющий собой один из лучших известных нам образцов походного иконостаса, все же недостаточен, несмотря на разъяснения и описания, для того чтобы составить себе представление о классическом храмовом иконостасе. Следует помнить, что большую роль играют размеры. Но все же, если мы мысленно увеличим фигуры чина до трех метров, а в соответствии с ними и все остальное, мы сможем получить представление, например, о том грандиозном ансамбле во Владимире, в создании которого в 1408 г. принимал участие прп. Андрей Рублев.

См.: Филимонов Е. Церковь Св. Николая на Липне, близ Новгорода: Вопрос о пер-воначальной форме иконостасов в русских церквах. М., 1859.

Иконография этих изображений известна с VI в.: Россанское Евангелие александрийского происхождения (наиболее вероятным местом изготовления Россанского кодекса считается Каппадокия; некоторые исследователи высказываются в пользу антиохийского происхождения. – Ред.) и дискос, найденный около Антиохии в 1911 г. Они заменили изображения жертвоприношения Авраама, жертвы Авеля и др. прообразов новозаветной жертвы и еще более ранние символические изображения рыбы, хлебов и др.

См. разбор иконы Благовещения на с. 257–259.

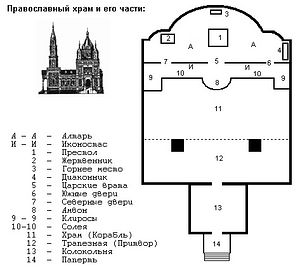

Храм и его устройство

Притвор — это западная часть храма. Чтобы войти в него, надо подняться по ступенькам на возвышенную площадку — паперть. В притворе в древности стояли оглашенные (так называют тех, кто готовится к принятию крещения). В более поздние времена притвор стал местом, где по уставу совершаются: обручение, лития во время всенощного бдения, чин оглашения, читается молитва родильниц в сороковой день. Притвор еще называют трапезой, так как в древности в этой части устраивались вечери любви, а позже трапезы после литургии.

Из притвора проход ведет в среднюю часть, где во время богослужения располагаются молящиеся.

Алтарь обычно отделен от средней части храма иконостасом. Иконостас состоит из многих икон. Справа от царских врат — икона Спасителя, слева — Богородицы. Справа от образа Спасителя обычно находится храмовая икона, то есть икона праздника или святого, которому посвящен храм. На боковых дверях иконостаса изображают Архангелов, или первых диаконов Стефана и Филиппа, или первосвященника Аарона и Моисея. Над царскими вратами помещается икона Тайной Вечери. Полный иконостас имеет пять рядов. Первый называется местным: в нем кроме икон Спасителя и Богородицы помещаются обычно храмовая икона и местночтимые образа. Над местным расположен праздничный ряд икон: здесь помещены иконы главных церковных праздников. Следующий ряд имеет название деисис, что значит «моление». В центре его располагается икона Спаса Вседержителя, справа от нее — образ Богородицы, слева — Пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна. Они изображаются обращенными к Спасителю, предстоящими Ему с молитвой (от этого и название ряда). За образами Богородицы и Предтечи следуют иконы святых апостолов (поэтому другое название этого ряда — апостольский). В деисисе иногда изображают святителей и Архангелов. В четвертом ряду — иконы святых пророков, в пятом — святых праотцев, то есть предков Спасителя по плоти. Венчается иконостас крестом.

Иконостас — это образ полноты Царства Небесного, у Престола Божия предстоят Божия Матерь, Небесные Силы и все святые.

Алтарь — место особое, святое, главное. Алтарь — это святая святых православного храма. Там располагается престол, на котором совершается Таинство святого причащения.

Алтарь — это образ Царства Небесного, места горнего, возвышенного. В алтарь обычно ведут три двери. Центральные называются царскими вратами. Их открывают в особых, самых важных и торжественных местах службы: например, когда священник выносит царскими вратами чашу со Святыми Дарами, в которых присутствует Сам Царь Славы Господь. Слева и справа в алтарной преграде расположены боковые двери. Называются они диаконскими, так как через них чаще всего проходят во время службы священнослужители, называемые диаконами.

Алтарь переводится как возвышенный жертвенник. И действительно алтарь располагается выше, чем средняя часть храма. Главная часть алтаря — Престол, на котором во время Божественной литургии совершается Бескровная жертва. Это священное действие еще называется Евхаристией, или Таинством причащения. О нем мы скажем позже.

За престолом с восточной стороны находится горнее место, которое символически знаменует собой небесный трон или кафедру вечного Первосвященника — Иисуса Христа. Поэтому на стене выше горнего места ставится икона Спасителя. На горнем месте обычно стоят запрестольный образ Богородицы и большой крест. Их используют для ношения во время крестных ходов.

В тех храмах, где служит епископ, за престолом на подставках стоят дикирий и трикирий — подсвечники с двумя и тремя свечами, которыми архиерей благословляет народ.

В северной части алтаря (если смотреть прямо на иконостас), слева от престола, — жертвенник. Он напоминает престол, но меньшего размера. На жертвеннике приготовляют Дары — хлеб и вино для совершения Божественной литургии. На нем находятся священные сосуды и предметы: Чаша (или потир), дискос (круглое металлическое блюдо на подставке), звездица (две металлические дуги, соединенные между собою крестообразно), копие (нож в форме копья), лжица (ложечка для причащения), покровцы для покрытия Святых Даров (их три; один из них, большой и имеющий прямоугольную форму, называется воздухом). Также на жертвеннике имеются ковшик для вливания в чашу вина и теплой воды (теплоты) и металлические тарелочки для частиц, вынутых из просфор.

Подробно о назначении священных сосудов будет рассказано позже.

Еще один алтарный предмет — кадило. Это металлическая чашка на цепочках с крышкой, увенчанной крестом. В кадило кладутся уголь и ладан или фимиам (ароматная смола). Кадило используется для воскурения фимиама во время службы. Благовонный дым символизирует благодать Святого Духа. Также кадильный дым, поднимающийся кверху, напоминает нам, что наши молитвы должны возноситься ввысь, к Богу, как дым кадила.

[1] Несколько практических рекомендаций: устройство храма — его части, предметы, иконостас — лучше всего изучать с детьми наглядно. Почти все церковные школы находятся при храмах, поэтому никто не мешает во время, свободное от службы, благословившись у настоятеля, провести экскурсию по храму и обозреть его от притвора со свечным ящиком до иконостаса. Если воскресная школа или гимназия расположены не очень близко к храму, не беда: детям всегда интереснее прогуляться, чем сидеть за партой. Очень неплохо договориться с алтарником и показать детям священнические облачения и объяснить, как они называются. Можно попросить осмотреть помещение для крещения и крестильную купель. О святых и о церковных праздниках лучше всего беседовать тоже в храме, показывая детям соответствующие иконы. Родители, чьи чада не посещают церковную школу, могут привести их в храм после службы и тихонечко рассказать о нем, об иконах. Чтобы избежать недоразумений, лучше перед этим испросить разрешения у священнослужителей или дежурных по храму.

[2] О христианских мучениках см. на с. 350–359. (2 ф., с. 15-20)

Царские врата: почему они так называются?

Дмитрий Трофимов об иконах

Приблизительное время чтения: 1 мин.

В центре местного — самого нижнего — ряда иконостаса находятся Царские врата. Символически они являют собой врата Рая, открывающие человеку путь в Царство Небесное.

В Византии Царскими вратами назывались центральные двери храма. После литургического возгласа священника «Двери! Двери!» служители закрывали вход в храм и на Евхаристическом каноне присутствовали только «верные», т. е. крещеные. Позднéе значение и наименование Царских врат перенеслось на центральные двери алтаря, расположенные прямо напротив Престола. Входить в алтарь через них могут только священнослужители и только во время богослужения. Открываются Царские врата в строго определенные моменты богослужения. А во время Светлой (Пасхальной) седмицы Царские врата не затворяются целую неделю.

Традиционно на двух створках Царских врат помещают фигуры архангела Гавриила и Девы Марии, образующие вместе сцену Благовещения, как символ того, что через Боговоплощение двери Рая, запертые после грехопадения человека, вновь стали для всех открытыми.

Также на Царских вратах размещают образы четырех евангелистов, в знак того, что с Радостной вести о воплощении Христа и через приобщение к Евангельской проповеди человеку открываются двери спасения.

В Византии, а позднее в Древней Руси существовала практика помещать на Царских вратах ростовые изображения ветхозаветного пророка Моисея, устроившего Скинию для совершения жертвоприношения, и первого священника Иерусалимского храма Аарона в богослужебных одеждах, а также фигуры святителей Иоанна Златоуста и Василия Великого — авторов Божественной литургии.

Ярким образом Небесного града Иерусалима были русские Царские врата второй половины XVI–XVII веков. Блеск позолоты, разноцветных эмалей, слюдяных пластинок и драгоценных камней напоминали о красоте Божественного града, описанного апостолом Иоанном Богословом в книге Откровение (Апокалипсис).

О том, как создают иконостас в храмах, читайте в материалах:

Кто есть кто на иконостасе в православном храме?

Сегодня сложно представить православный храм без высокого многоярусного иконостаса, однако в своем нынешнем виде существовал он далеко не всегда. Для чего он нужен, как формировался и приобрел свой классический вид, сколько ярусов может на нем быть и что на них изображено — разбираемся в слайдах.

Зачем нужен иконостас?

Задача иконостаса — отделять алтарь (место особого священнодействия) от остальной части храма. Еще в первые века христианства эту роль выполняли небольшие решетчатые перегородки. Считается, что нужны они были, чтобы сдерживать напор верующих при богослужении. В IV веке святитель Василий Великий добавил к перегородкам еще и разделительную завесу. Поводом стало поведение диакона, который перемигивался со стоявшей у алтаря женщиной.

Когда алтарная перегородка начала «обрастать» иконами?

В VI веке в перегородку встраиваются высокие колонны, которые сверху перекрываются деревянной балкой — архитравом. К IX веку в центре архитрава размещают распятие, которое позже заменяется иконой Христа. Потом на архитраве начинают помещать и другие иконы (Богородицы, Иоанна Крестителя, ангелов, апостолов, пророков и новозаветных праздников). Пространство между колоннами оставалось открытым. Такой прототип иконостаса назывался темплоном, и именно в таком виде он появился на Руси после ее крещения. В XIII веке открытые участки между колоннами закрываются иконами, а в центре появляются царские врата.

Какие иконы размещались на первых закрытых иконостасах?

К XIV веку на иконостасе начинает выделяться 3 ряда икон: пространство между колоннами заполнили иконы местночтимых (почитаемых в этом месте) святых, а над ними разместились деисусный и праздничный ряды. В таком виде иконостас завершил свое развитие в Византии, а вот в России он продолжил формироваться и к XVI веку пополнился еще двумя рядами икон: пророческим и праотеческим. Такая конструкция из пяти рядов — местного, праздничного, деисусного, пророческого и праотеческого — дошла до наших дней и считается эталоном иконостасной архитектуры.

Почему нижний ряд называется местным?

Потому что по его краям располагаются особо почитаемые в данном храме иконы: справа — икона с изображением святого или праздника, в честь которого освящен храм, а слева — местночтимая. В центре местного яруса — царские врата. Справа и слева от них — иконы Спасителя и Богородицы. Далее, на северных и южных вратах, изображаются два Архангела — Михаил и Гавриил. Северные и южные врата еще называются диаконскими, потому что через них диакон выходит из алтаря во время службы. Поэтому иногда вместо архангелов на них находится изображения святых диаконов — Стефана и Лаврентия.

А царские врата — почему царские? И что на них изображено?

Первоначально так назывались главные ворота храма. Через них входили император или епископ. Позже наименование перенесли на центральные врата иконостаса. Царскими они стали называться еще и потому, что через них совершается великий вход, когда хлеб и вино переносятся на престол, где затем происходит их преложение в Тело и Кровь Христа. Символически великий вход — это встреча Самого Христа, Царя царствующих и Господа господствующих. На створках врат изображают Благовещение (символ начала Нового Завета) и либо четырех евангелистов, либо святителей — составителей литургии — Иоанна Златоуста и Василия Великого. Над вратами всегда помещается икона Тайной Вечери, на которой было установлено таинство Евхаристии.

Что на иконах праздничного ряда?

События новозаветной истории, связанные с рождением Иисуса Христа и жизнью древней Церкви. Сюда входят иконы двенадцати важнейших после Пасхи праздников Православной Церкви: Рождество Богородицы, Введение во храм, Благовещение, Рождество Христово, Сретение, Крещение, Преображение, Вход Господень в Иерусалим, Вознесение, Троица, Успение Богоматери, Воздвижение Креста. Иногда к ним добавляются другие праздничные иконы: Сошествие Христа во ад, Преполовение Пятидесятницы, Покров и др.

Что такое деисус?

Это третий ряд — центральный и самый важный. В центре расположена икона «Спас в силах» или «Спас на престоле», изображающая Иисуса Христа в виде Судьи. Справа от Иисуса стоит Божия Матерь, слева — Иоанн Предтеча, далее идут ростовые изображения святых. Все они развернуты ко Христу, их руки сложены в молитвенных жестах. Они обращаются к Творцу с молитвой о спасении человечества в день Страшного суда. Отсюда и название этого ряда — деисус, что в переводе с греческого означает прошение, моление.

В пророческом ряду должны быть пророки. Почему там еще и Богородица?

Да, в четвертом ряду находятся ветхозаветные пророки от Моисея и до Малахии (что соответствует временному интервалу от выхода израильтян из Египта и практически до рождения Иисуса Христа). В руках они держат свитки с цитатами своих пророчеств о Христе. А вот в центре пророческого ряда помещается икона Божией Матери «Знамение» — как символ исполнения всех пророчеств.

Верхний ряд — праотцы. А кто это такие?

В узком смысле праотцами называют предков Иисуса Христа по плоти. В более широком значении праотцы — это все святые праведники, жившие в эпоху Ветхого Завета и почитающиеся Церковью как исполнители воли Божией в Священной истории до рождения Спасителя. Праотеческий ряд иконостаса обычно формируют ветхозаветные святые от Адама до времен Моисея. Здесь часто помещаются изображения самого Адама, Евы, Авеля, Ноя, Авраама, Исаака, Иакова и других. В центре этого яруса обычно расположена икона Троицы в виде трех Ангелов, явившихся патриарху Аврааму.

А что находится на самом верху иконостаса?

На самом верху иконостаса обычно находится крест или икона Распятия в форме креста. По сторонам креста могут располагаться иконы или изображения предстоящих Богоматери, Иоанна Богослова, иногда жен-мироносиц и сотника Лонгина.

Все ли современные иконостасы состоят из пяти ярусов?

Нет, иконостасы могут иметь разное число рядов. В конце XVII века возникали иконостасы, которые могли иметь шестой и седьмой ярусы. Это ряд страстей апостольских с изображениями мученической кончины апостолов и ряд Страстей Христовых, иллюстрирующий историю осуждения и распятия Христа.

Иконостасы в Греции и на Балканах имеют преимущественно по 3 ряда, да и в России некоторые ярусы часто опускаются (чаще всего праотеческий и пророческий). Большие многоярусные иконостасы можно встретить, как правило, в больших соборах и в древних исторических храмах.

Врата Царства Небесного

Сегодня Царские врата — обязательная часть иконостаса православного храма. Они находятся в центре иконостаса и являются главным входом в алтарь. Однако примерно до VIII века иконостасов в храмах не было, а понятие «Царские врата» появляется уже в IV веке. Почему эти врата «Царские» и каково их значение — объясняют старший преподаватель кафедры литургики ПСТГУ Александр ТКАЧЕНКО и главный архитектор Товарищества реставраторов, член-корреспондент Академии архитектурного наследия Андрей АНИСИМОВ.

Алтарная часть храма оформилась не сразу. Сначала ее отделяли от основной части низкими перегородками, затем в некоторых храмах появились завесы (катапетасмы от греч. katapštasma ), которые закрывались в определенные моменты литургии, прежде всего на время освящения Даров. «В первом тысячелетии очень мало свидетельств об этих завесах, — говорит Александр Ткаченко. — В житии святителя Василия Великого рассказывается о том, что святитель ввел использование завес, закрывающих Престол, по причинам совсем не богословским: диакон, который ему сослужил, часто оглядывался на женщин, стоящих в храме. Во втором тысячелетии употребление завес становится распространенным. Часто они украшались шитьем, изображениями святых, Богоматери».

Наименование «Царские врата» было перенесено с главного входа в храм на врата иконостаса также во втором тысячелетии. «Впервые вратам, ведущим в алтарь, начинают придавать самостоятельное значение только в XI веке, — рассказывает Александр Ткаченко, — когда в одном из толкований литургии говорится, что при словах “Двери! Двери!” закрываются не ворота храма, а дверки, ведущие в алтарь. Полностью иконостас, каким мы его знаем — с Царскими вратами, рядами икон, — сложился только к XVI — XV векам».

Историческое и символическое

Когда крупные церковные общины распались на множество приходов, обычай ожидания епископа исчез. В приходских храмах стали служить священники, которые могли с начала богослужения находиться в алтаре. «Поэтому постепенно (после VIII — IX веков) вход в епископа в храм, а затем в алтарь получил новый смысл: появились дополнительные песнопения, молитвы, которые сопровождают этот вход (сегодня его называют Малым или входом с Евангелием). В древности Евангелие находилось в охраняемом и тайном месте. Это было связано с гонениями, с опасностью утери Евангельского кодекса. Принесение Евангелия для чтения было торжественным моментом. Сейчас Евангелие всегда хранится на Престоле, а Малый вход соединяет оба действия: вход епископа (священника) в храм и принесение Евангелия, которое берется с Престола, выносится через диаконские врата и уносится обратно через Царские». Смысл Малого входа трактуется по-разному: согласно толкованиям одних святых отцов, Малый вход символизирует Боговоплощение и пришествие Спасителя в мир, по мнению других — начало Его общественного служения и выход на проповедь.

Канон и творчество

О традициях проектирования Царских врат и задаче зодчего рассказывает архитектор Андрей Анисимов: «Царские врата — это врата Рая, Царствия Небесного. Из этого мы и исходим при их создании. Царские врата должны быть размещены строго по центру, по оси храма (за ними должен быть Престол, дальше — горнее место). Царские врата — обычно самая украшенная часть иконостаса. Украшения могут быть самые разные: резьба, золочение; на барочных иконостасах вырезали виноградные лозы, райских животных. Встречаются Царские врата, на которых все иконы помещены в рамки-храмы, увенчивающиеся многочисленными главками, что символизирует Небесный Град Иерусалим».

Царские врата, как святыня, могут переходить из одного храма в другой. «Иногда смотришь, а Царские врата не из общего ансамбля. Потом выясняется, что это врата XVI века, их в советское время бабушки спрятали перед закрытием или разрушением храма, а теперь эти врата опять на своем месте, а иконостас новый», — продолжает Андрей Анисимов.

Как правило, на Царских вратах изображаются четыре евангелиста и Благовещение. Но внутри этих тем возможны варианты. «Может быть изображено только Благовещение в рост, — поясняет архитектор. — Если врата маленькие, вместо евангелистов могут быть размещены их символы-животные: орел (символ апостола Иоанна Богослова), телец (апостол Лука), лев (апостол Марк), ангел (апостол Матфей). Если в храме кроме основного алтаря еще два придела, тогда на центральных Царских вратах могут изобразить Благовещение и евангелистов, а в боковых приделах — на одних вратах Благовещение, а на других — святителей Иоанна Златоуста и Василия Великого — авторов чинопоследований Божественной литургии».

Над вратами чаще всего помещается изображение Тайной Вечери, но может быть Христос, причащающий апостолов («Евхаристия») или Троица. Иконография Царских врат (Благовещение и Евангелисты) показывает нам путь, которым можно войти в Райские врата — путь спасения, который открывается Благой вестью о рождении Спасителя и раскрывается в Евангелии.

У зодчего при проектировании Царских врат остается поле для творчества. Царские врата, как и иконостасы, могут быть деревянными, каменными, мраморными, фарфоровыми, железными. «Для промышленника Демидова самым дешевым материалом было железо — он делал иконостасы из железа. В Гжели — иконостасы из фарфора. В Греции, где много камня, алтарная преграда из камня. В греческом иконостасе Царские врата низкие, по грудь, проем между вратами и аркой — большой. При закрытых Царских вратах, но при отдернутой завесе видно Престол, горнее место, то, что происходит в алтаре, хорошо все слышно».

Почему Царские врата не всегда открыты?

Сейчас можно услышать призывы: давайте служить, как в древней Церкви, с открытыми Царскими вратами, что скрывать от верующих? «Этот призыв не имеет ничего общего с научным изучением древнего богослужения, — комментирует Александр Ткаченко. — В древности у дверей в основную часть храма стояли специальные служители, именовавшиеся остиариями (дверниками). Они следили за тем, чтобы за литургией находились только те, кто будет причащаться, остальные (оглашаемые и кающиеся, те, кто не имел права причащаться) удалялись из храма при возгласе диакона «елицы оглашении, изыдите» (те, кто являются оглашенными, выйдите из храма). И именно поэтому в древности проблемы закрытия Царских врат и алтаря не существовало. Впоследствии, когда чин оглашаемых исчез, а причастников стало меньше, алтарь стали закрывать от тех, кто находится в храме, во избежание профанирования Таинства».

Открытие или закрытие Царских врат показывает наиболее важные моменты богослужения. О благоговении говорят и слова молитвы, которую произносит священник перед тем, как войти через Царские врата в алтарь в конце третьего антифона. В ней есть слова: «Благословен вход святых Твоих». По одному из толкований, в словах этой молитвы имеется в виду вход во Святое Святых, поскольку алтарная часть христианского храма символически соотносится со Святым Святых Иерусалимского храма, куда никто, кроме первосвященника, не имел права входить. Поэтому, когда священник говорит: «Благословен вход святых Твоих» — это значит «благословен вход во Святое Святых», то есть путь на небо, открытый нам, по словам апостола Павла, Господом Иисусом Христом (см.: Евр. 9, 7-28). Но можем ли мы сказать, что всегда готовы к пути на небо? И если ответим честно, окажется, что открытый алтарь и Пасхальная радость не по силам нам постоянно.