Что такое шиповые соединения

Шиповые соединения столярных изделий

При производстве столярных изделий основным видом соединений является шиповое, состоящее из двух элементов: шипа и гнезда или проушины.

Бруски столярных изделий соединяют между собой шиповым соединением, состоящим из двух элементов – шипа и гнезда, или проушины.

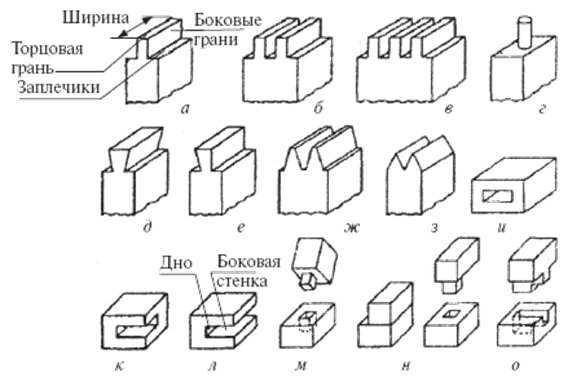

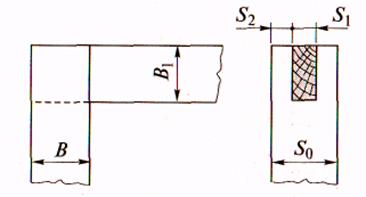

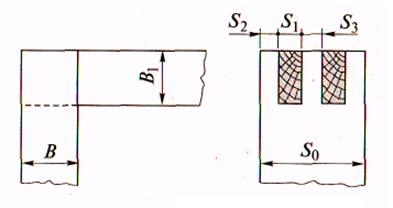

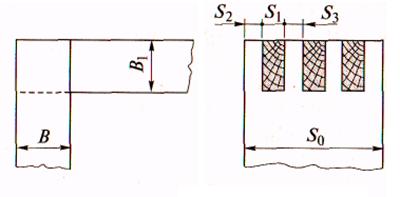

Шип – выступ на торце бруска, входящий в соответствующее гнездо или проушину другого бруска. Шипы бывают одинарными (рис. 47, а), двойными (рис. 47, б), многократными (рис. 47, в), т.е. более двух.

Цельный шип – это шип, составляющий одно целое с бруском. Вставным шипом называют шип, выполненный отдельно от бруска.

Вставной шип получают из отдельного куска древесины той же породы, что и соединяемые бруски, или из более прочной древесины. В том и в другом случае направление волокон древесины шипа должно быть долевым.

Шип с поперечным сечением в виде круга называется круглым (рис. 47, г).

Шип «ласточкин хвост» (рис. 47, д) имеет профиль в виде равнобедренной трапеции с большим основанием на торцовой грани типа; односторонний шип «ласточкин хвост» – в виде прямоугольной трапеции на торцовой грани шипа (рис. 47, е).

Зубчатый шип имеет профиль в виде треугольника или трапеции, меньшее основание которого является торцовой гранью шипа (рис. 47, ж), двукосый зубчатый шип (рис. 47, з) – равнобедренного треугольника.

Одинарные и двойные шипы применяют при изготовлении окон, рамочных дверей, мебели; шип «ласточкин хвост» – при изготовлении ящиков, коробок; зубчатые шипы – при клеевом соединении деталей (сращивании) по длине.

Для того, чтобы образовать шип, проушину, гнездо, обработанные бруски, простроганные с четырех сторон на требуемый размер, предварительно размечают (рис. 47, и, к, л, м).

Рис. 47. Виды шипов: а – одинарный; б – двойной: в – многократный; г – круглый; д – «ласточкин хвост»; е – односторонний «ласточкин хвост»; ж, з – зубчатые; и – гнездо; к, л – проушины; м – глухой шип; н – шип в потемок; о – шип в полупотемок.

Шипы в потемок (рис. 47, н) и полупотемок (рис. 47, о) используют при изготовлении рамок, мебели и др.

Шип в потемок делают не только при концевом соединении, но и в тех случаях, когда требуется, чтобы края гнезда были незаметны, так как получить ровные края гнезда не всегда удается. Чтобы скрыть этот дефект, у шипа вырезают потемок, т.е. снимают часть шипа по ширине с одной или обеих сторон.

Шипы бывают плоскими, круглыми, прямоугольными и трапециевидными.

Шип, проходящий брусок насквозь, называется сквозным. Шип, не проходящий насквозь, называется скрытым.

Шип, боковые грани которого расширяются к концу, называется «ласточкин хвост» или «награт». Если у шипа расширяется только одна боковая грань, он называется односторонним «награтом».

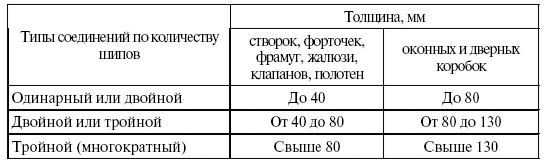

Типы шиповых соединений в зависимости от толщины соединяемых деталей даны в табл.

Шиповые соединения столярных изделий

Шиповое соединение должно быть выполнено с величинами натягов и зазоров в пределах 0,1–0,3 мм, т. е. практически плотным.

Основными недостатками в шиповом соединении являются: невыдержанность размеров шипа по длине, толщине, непараллельность поверхностей шипа или проушины, сколы, вырывы, неплотности в шиповом соединении и др.

Прочность шипового соединения во многом зависит от правильного выбора размеров шипа.

Основные размеры шипов определяет ГОСТ 9330.

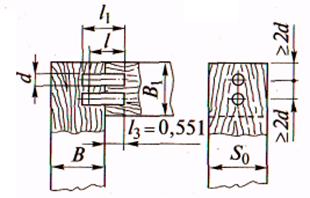

— толщина одинарного шипа S = 0,4 S0;

— толщина двойного шипа S1 = S3 = 0,2 S0;

Расчетная толщина округляется до ближайшего большого номинального размера: 6, 8, 10, 12, 16, 20 и 25 мм.

Глубина гнезда делается на 2-3 мм больше длины шипа.

Концевые грани шипа рекомендуется скашивать с двух сторон под углом 25-30°, чтобы шип лучше входил в гнездо и клей меньше сгонялся со щечек шипа.

В двойных и тройных шипах площадь склеивания увеличивается в 2-3 раза и прочность соединения возрастает.

Шип «ласточкин хвост» получается наиболее прочным при угле наклона в 10°. При большем угле щечки шипа скалываются, и соединение получается менее прочным.

Выработка шипов и проушин

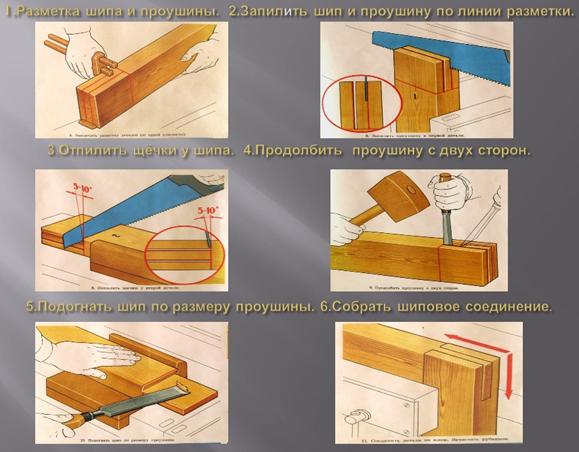

При выработке шипов и проушин выполняют следующие операции: размечают шипы и проушины, запиливают, выпиливают заплечики и выдалбливают проушины. В соответствии с рабочим чертежом определяют размеры соединений, после чего приступают к разметке.

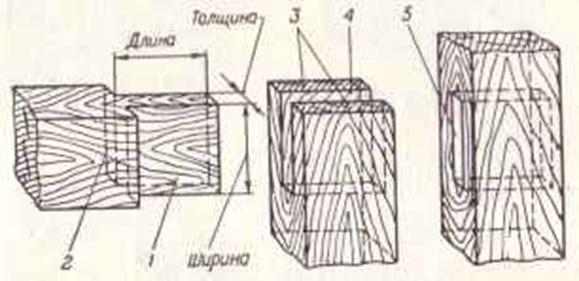

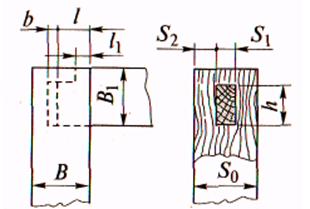

Разметка углового концевого соединения на открытый сквозной одинарный шип УК-1 для брусков толщиной 42 мм и шириной 65 мм приведена на рис. 56. Для соединения УК-1 Sl = 0,4S0; S2 = 0,5(S0 – S1), где S0 – толщина бруска, равная 42 мм. Отсюда толщина шипа S1 = 0,4S0 = 0,4 · 42 = 16,8 мм (округленно принимаем равной 16 мм), S2 = 0,5(42 – 16) = 13 мм. В соответствии с этими данными размечают шипы. И шипы, и проушины можно размечать, используя шаблоны, с помощью которых на торцах бруска наносят риски.

Рис. 56. Разметка шипов и проушин: а – разметка линейной высоты шипа; б – нанесение риски длины шипа угольником с карандашом; в – разметка толщины шипа линейкой; г – нанесение риски рейсмусом; д – разметка концевого соединения; е – проушина; ж – шип; 1 – риска; 2 – линия пропила; 3 – линия разметки; 4 – заплечико; 5 – удаляемая часть древесины

Запиливают шипы и проушины лучковой пилой очень тщательно, так как перекос шипа приведет к перекосу створки. Если шип толще проектного размера, то при посадке в проушину он может расколоть брусок, а если тоньше, то соединение получится непрочным, так как оно будет без плотной посадки.

При пилении следят за тем, чтобы пила проходила около риски, только в этом случае получится точный размер шипа или проушины. При выработке шипов пилят только с наружной стороны риски, а при выработке проушин – с внутренней.

При начале пиления для быстрого углубления пилу ставят на ребро под углом 15–20° и, сделав несколько движений на себя, без нажима углубляют пилу, после чего пилят равномерно без нажима и рывков. После запила срезают плечики. Проушину после запила выдалбливают долотом с киянкой и зачищают стамеской.

Рисунок – Схема разметки и обработки элементов шипового соединения

В зависимости от толщины изделий, требуемой прочности бруски соединяют на один, два и более шипов. Увеличение числа шипов повышает площадь склеивания.

Шиповые соединения брусков бывают угловые концевые, серединные и ящичные.

Угловые концевые соединения брусков выполняют на шипы: открытый сквозной одинарный УК-1.

Рисунок – Размеры открытого сквозного одинарного концевого соединения брусков УК-1

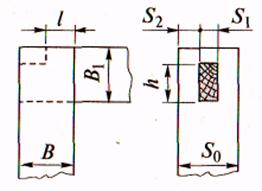

Открытый сквозной двойной УК-2

Рисунок – Размеры открытого сквозного двойного концевого соединения брусков УК-2

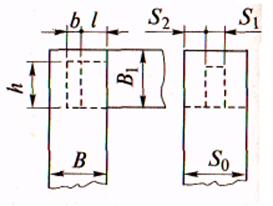

Открытый сквозной тройной УК-3

Рисунок – Размеры открытого сквозного тройного концевого соединения брусков УК-3

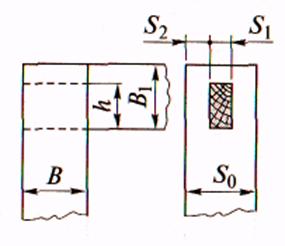

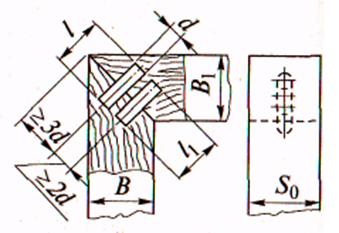

Несквозной с полупотемком УК-4

Рисунок – Размеры закрытого несквозного углового концевого соединения брусков с полупотемком УК-4

Сквозной с полупотемком УК-5

Рисунок – Размеры открытого сквозного углового концевого соединения брусков с полупотемком УК-5

Несквозной с потемком УК-6

Рисунок – Размеры несквозного углового концевого соединения брусков с потемком УК-6

Сквозной с потемком УК-7

Рисунок – Размеры сквозного углового концевого соединения брусков с потемком УК-7

При изготовлении мебели все чаще применяются круглые вставные шипы (шканты). Основное преимущество соединений на таких шипах заключается в простоте и прочности угловых вязок. Применение шкантов дает возможность механизировать и автоматизировать процессы производства.

Прочность шкантового соединения зависит от следующих факторов: величины натяга (зазора) в соединении; глубины запрессовки шканта в торец бруска и в кромку парного бруска (например, соединение царги стула с ножкой); способа нанесения клея: только на стенки отверстия или шканта или на обе соединяемые поверхности; породы древесины, из которой изготовлен шкант; диаметра шканта.

Несквозные и сквозные на круглые вставные шипы УК-8

Рисунок – Размеры несквозного углового концевого соединения брусков на круглые вставные шипы УК-8

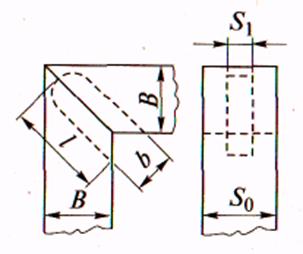

На «ус» со вставным несквозным круглым шипом УК-9

Рисунок – Размеры несквозного углового концевого соединения брусков на ус со вставными круглые вставные шипами УК-9

На «ус» со вставным несквозным плоским шипом УК-10

Рисунок – Размеры несквозного углового концевого соединения брусков на «ус» со вставным несквозным плоским шипом УК-10

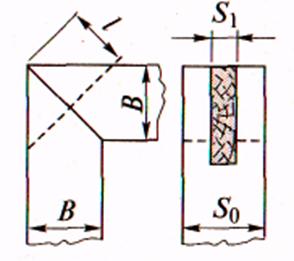

На «ус» со вставным сквозным плоским шипом УК-11

Рисунок – Размеры углового концевого соединения брусков на «ус» со вставным сквозным плоским шипом УК-10

Размеры шипов и других элементов угловых концевых шиповых соединений приведены в таблице 5.

Размеры шипов и других элементов угловых концевых соединений

Урок технологии на тему «Шиповое соединение столярных изделий»

При создании любой конструкции всегда разрабатывают методы крепления, способные обеспечить надёжность, возможность длительной эксплуатации и аккуратный внешний вид. Для решения этих задач в деревянных изделиях применяют так называемое шиповое соединение. Основным принципом крепления двух деталей является создание в одной детали шипов, а в другой пазов (проушин), в которые они вставляются. Используя столярные инструменты, обрабатывают обе детали с точным соблюдением геометрических размеров. Это обеспечивает надёжное зацепление, особенно если в качестве материала применяется фанера. После этого изделие можно использовать без применения дополнительных скрепляющих элементов. Однако для повышения надёжности применяют столярный клей или дополнительные крепёжные элементы.

Основные сведения

Одним из самых отработанных способов соединения двух деталей считается соединение типа шип–паз. Наибольшее распространение получил такой способ крепежа изделий из древесины. С его помощью скрепляют детали оконных рам, дверных проёмов, различные элементы мебели, стенки деревянных ящиков. Каждый элемент подобных изделий имеет специально изготовленный шип (или несколько штук) или паз (несколько пазов).

Виды основных соединений деталей изготовленных из дерева определены в ГОСТ 9330-76. В этом документе определены следующие характеристики подобного скрепления деревянных деталей:

ГОСТ 9330-76 Основные соединения деталей из древесины и древесных материалов. Типы и размеры

Согласно этому стандарту все соединения подразделяются на следующие категории:

Для каждой из этих категорий в стандарте утверждена своя аббревиатура (сокращённое обозначение). Эта маркировка состоит из двух заглавных букв кириллицы и одной цифры. Например, УК-2 обозначает, что речь идёт о соединении с двойным открытым сквозным шипом, УК-9 соединение «на ус» со вставным несквозным круглым шипом. Более подробно весь перечень изложен в тексте принятого стандарта.

Любой тип сопровождается подробным чертежом. На каждом из них приведена фронтальная и профильная проекции с указанием размеров, формул по вычислению каждого элемента, готовые результаты. Для получения прочного соединения стандартом определены допуски, которые необходимо соблюдать при изготовлении каждого из элементов. Подробно приведены параметры углового шипа (его длина, шаг и затупление). На основании приведенных результатов в госте разработаны рекомендации по выбору необходимого режущего инструмента. Отдельно сделаны ссылки на другие документы (стандарты) определяющие какими средствами необходимо крепить каждое из перечисленных изделий.

Виды шипового соединения

На сегодня разработано большое многообразие таких способов крепежа деревянных деталей. Все виды шиповых соединений классифицируются по следующим признакам:

По первому признаку шиповые соединения бывают: одинарные, двойные, многократные. Он определяет количество изготовленных элементов крепежа. Основными формами шипа считаются:

Выбор формы и размеров зависит от применяемого материала и уровня нагрузки, которую должна выдерживать вся конструкция. Большое распространение получило шиповое соединение со множеством прямоугольных шипов. Основным его достоинством считается простота изготовления и возможность применения его для любой древесины.

Разметка и изготовление проушины

Изготовление элементов начинают с выреза паза, в который будет вставляться шип. Во много качество каждого из них зависит от точности разметки и уровня используемого инструмента. Для его изготовления может использоваться фрезер, который позволяет ускорить процесс получения проушины. В домашних мастерских можно изготовить паз своими руками. Последовательность изготовления зависит от типа шипового соединения. Основная последовательность заключается в следующем. Разметка начинается с деления заготовки на три равные части. Далее ручной тонкой ножовкой производят пропилы. Затем при помощи стамески, необходимой ширины удаляют внутреннюю часть пропила, получая пазовый элемент. Окончательную обработку стенок полученного паза производят с помощью наждачной бумаги.

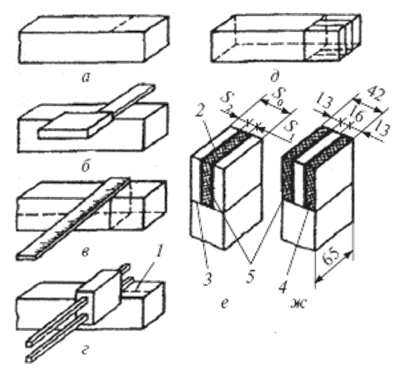

Двойной шип

Для соединения особенно широких деталей используют двойной шип, который, с одной стороны, обеспечивает соединению необходимую стабильность, с другой — меньше, чем шип в полную ширину, ослабляет боковую деталь. Для такого соединения вырезают сначала один шип на всю ширину детали. Затем делят его на три части и лучковой пилой удаляют среднюю часть. Только после этого в соседней детали намечают контуры пазов. Выполняют их, как обычно, — дрелью и стамеской.

Двойной шип придает устойчивость конструкции и делает соединение особенно надежным. В соседней детали вырезают два паза.

Удалить «лишнюю» древесину между шипами лобзиком или лучковой пилой. Вертикальные пропилы должны быть строго параллельны.

Разметка и изготовление шипа

Для обеспечения надёжности конструкции изготовление шипа должно начинаться с тщательной разметки. На первом этапе определяют, какого вида будет изготавливаться этот элемент, где он должен находиться. По его месту положения различают: угловое концевое, серединное и ящичное. Кроме этого необходимо определиться – сколько их будет в соединении. Одним из факторов, влияющих на количество, является толщина заготовки. Если деталь имеет толщину, не превышает сорок миллиметров, выбирают соединение с одним шипом. Если ширина находится в интервале от сорока до восьмидесяти миллиметров, изготавливают два или три. Для более толстых заготовок выпиливают тройное или многократное соединение. Опыт профессионалов показывает, что шип должен иметь толщину, равную одной трети от всего размера детали, а длина должна равняться толщине скрепляемых элементов.

Основными этапами изготовления шипа являются:

Разметка мест необходимых распилов производится с помощью измерительных инструментов в обеих плоскостях. Выбор инструмента для распила зависит от возможностей изготовителя. На деревообрабатывающих предприятиях эту операцию производят на специальных станках. Если планируется изготовить шип своими руками, применяют обыкновенные пилы. Наиболее подходящими считаются: лучковая пила или ножовка. После изготовления шипа производится зачистка его поверхности. Она осуществляется при помощи напильников и наждачной бумаги. Далее вставной шип подгоняют под заготовленный паз. После завершения этой операции производится его окончательная фиксация.

Толщину шипа в угловых соединениях обычно принимают из расчета: для одношиповых соединений — от 1/3 до 3/7 толщины бруска, для двухшиповых — от 1/5 до 2/9, для трехшиповых — обычно 1/7 толщины бруска. Ширина проушин должна быть такой, чтобы шипы с небольшим усилием входили в проушины.

Заплечики должны быть одинаковыми и равняться 2/7—1/3 одинарного шипа и 1/6—1/5 толщины бруска двойного шипа.

Гнездо для глухого шипа должно быть на 2—3мм больше длины шипа. Это необходимо для подготовки соединения и для стекания туда излишков клея. Шипы выполняют у горизонтальных брусков, проушины — у вертикальных. Кроме того, в зависимости от толщины и длины деталей применяют и вставные шипы цилиндрической или прямоугольной формы толщиной 8—15мм и длиной 60—120мм.

Шиповую вязку следует выполнять так, чтобы шипы и проушины соединялись с соответствующей плотностью без дополнительной подчистки стамеской. Толщина шипа должна быть такой, чтобы он с небольшим усилием входил в проушину. Но чрезмерно толстый шип только расколет деталь. Когда шип тоньше проушины или гнезда, то соединение получается слабое. Иногда такой шип обматывают тонкой прочной бумагой или бинтом на клею, что увеличивает прочность соединения.

Шиповые соединения выполняют в такой последовательности.

Точно по размеру строгают бруски квадратной или прямоугольной формы. Все стороны брусков проверяют угольником. Затем размечают шипы: при помощи гребенки проводят риски на двух противоположных сторонах бруска (рис. 17, г). Для разметки шипов можно использовать и рейсмус. Он более универсален. Но гребенка более производительна и удобна — с ней риски проводят за один раз, а брусочки рейсмуса приходится переставлять для каждой риски отдельно.

Расположение шипов и пазов должно быть равномерным по всей ширине деталей. Крайние шипы могут быть чуть шире или уже, но все остальные шипы и пазы должны быть одинаковыми.

Поскольку длину шипа берут равной толщине бруска, то, кроме продольных, надо провести еще и горизонтальные (поперечные) риски по угольнику, ограничивая эту длину.

На брусках с проушинами также проводят риски, ограничивая их высоту, которая должна равняться ширине шипа. Участки, которые предстоит удалить, помечают штриховкой, чтобы вести пилу в пределах ненужного фрагмента древесины и ничего не перепутать при работе стамеской.

После разметки пласти следует перенести контуры шипов и пазов на торцевую сторону доски. В зависимости от вида древесины может оказаться полезным или даже необходимым забеливание торцевой стороны доски мелом: на белом фоне разметка будет виднее.

Для разметки шипов, особенно «ласточкина хвоста», очень удобно применять специальные шаблоны, вырезанные, например, из жести (рис. 18).

Размеченные заготовки закрепляют в верстаке таким образом, чтобы параллельные линии реза были вертикальными, и приступают к запиловке шипов и проушин. Чистота распила зависит от пилы. Она должна быть острой, с мелкими, одинаково разведенными зубьями. При этом полотно пилы должно находиться сбоку от риски, линия которой остается нетронутой. Во время запиливания шипов пила должна идти с их наружной стороны, а у проушины — с внутренней (рис. 17, д). После пропиливания остается темная полоса пропила (рис. 17, е).

Вначале делают запил, то есть углубляют полотно пилы на 2—3мм в толщину древесины. Для этого полотно пилы ставят сбоку от риски и прижимают к ней ноготь большого пальца левой руки. Пилу сначала ведут на себя, делая запил, при котором зубья пилы слегка врезаются в дерево (рис. 17, ж). Затем пилу короткими движениями ведут вперед, постепенно углубляя ее в древесину на 2—3мм. По мере углубления инструмента пиление выполняют на полный размах. Пилить следует без нажима на пилу, иначе она уклоняется от своего направления (особенно лучковая). Правильный распил без перекоса должен быть с обеих сторон шипа или проушины.

Выполнив все пропилы, у шиповых деталей спиливают щечки (рис. 17, з), при этом линия пропила должна быть перпендикулярна пласти или со скосом вовнутрь, а не наоборот. У двойных шипов древесину выдалбливают в середине между двумя шипами, у тройных — два раза между тремя шипами. У проушинных деталей выполняют только долбление. Долбить древесину следует по рискам у гнезд и по линиям пропила у шипов и проушин. Для сквозных гнезд разметку наносят с обеих сторон детали, для глухих — с одной.

Обработку пазов стамеской начинайте, не затрагивая торца детали: так вы избежите ее расщепления. Кроме того, мягкое дерево при обработке стамеской может расколоться в том месте, где проходят годичные кольца. Чтобы этого избежать, надо сделать дополнительно несколько пропилов. В этом случае если дерево и расколется, то между двумя соседними пропилами, а не на всю ширину паза.

Деталь должна быть хорошо закреплена, а под нее кладут деревянную подкладку, чтобы не портить верстак. Долото или стамеску следует подобрать такой ширины, чтобы она была на несколько миллиметров уже паза или гнезда.

Долбление выполняют за два приема. Сначала инструмент ставят так, чтобы лезвие отстояло от линии разметки на 2—3мм и не срезало ее. Фаску обращают внутрь гнезда, а инструмент держат вертикально, чтобы древесина не смялась. Более точно направлять стамеску может помочь еще одна доска, закрепленная поверх детали так, что ее край проходит по линии разметки. Легкими ударами киянки долото углубляют в древесину. Слегка покачивая инструмент, выбрасывают часть стружки и продолжают работу. Чтобы подрубленная древесина легче вынималась и не ломался инструмент, стружку снимают толщиной не более 5мм.

При долблении сквозных гнезд выбирают часть древесины до половины толщины заготовки, затем ее переворачивают, снова закрепляют и приступают к долблению с обратной стороны. Такой способ позволяет избежать растрескивания доски, а также неточностей в обработке пазов.

После сквозного прохода приступают к подрезке оставшейся древесины. Стамеска при этом должна быть очень острой. Ставят ее по риске и срезают излишки древесины, одновременно зачищая все шероховатости.

Вышеописанную методику можно немного изменить. Вначале по краям будущей проушины сверлят два отверстия диаметром чуть меньше толщины шипа или высверливают массив древесины по всей площади гнезда. Затем стамеской выбирают и вычищают всю проушину.

При сверлении древесины центр отверстия желательно наколоть шилом; ось вращения сверла должна совпадать с осью отверстия. Чтобы избежать образования сколов или отщепов, под деталь необходимо подложить обрезок доски, а в конце сверления ослабить нажим на сверло. При изготовлении нескольких одинаковых деталей, имеющих сквозные отверстия, целесообразно сверлить детали, сложенные в пачку.

Готовые детали сначала соединяют без клея, отмечают нестыковки и подчищают до тех пор, пока они не станут плотно примыкать друг к другу. Чем точнее стыковка деталей, тем лучше их схватит клей. В первую очередь надо обратить внимание на прямоугольность соединения. Если вставить шип под углом, то можно примять внешний край паза. Чтобы шип лучше вставлялся в паз, углы в торце можно немного скосить. Но для сквозного шипа не стоит делать слишком большую фаску, иначе соединение с внешней стороны будет выглядеть неаккуратно.

После исправления всех недочетов соединение можно собрать окончательно или склеить.

Сэкономить много времени при изготовлении прямых и клиновидных шипов и пазов под них поможет фрезер с пазовой или специальной фрезой и гребнеобразный металлический шаблон (рис. 19). Паз получается за один проход фрезы и к тому же намного точнее, чем паз, изготовленный обычной пилой и долотом. Тем не менее рекомендуется проверить выбранные параметры на ненужной доске, прежде чем переходить к обработке деталей.

Шипы обоих видов вырезают фрезером на соединяемых деталях за один прием. В гребенчатом шаблоне их закрепляют так, чтобы кромки были взаимно смещены в обе стороны на ширину шипа. При формировании прямых шипов обе доски закрепляют параллельно и вертикально, а клиновидных шипов — одну доску вертикально, вторую — под прямым углом к ней. Направление работы по гребенчатому шаблону — слева направо.

Направляющий ролик не дает фрезерной машинке выйти из колеи. При этом фреза самостоятельно держит дистанцию, не касаясь краев шаблона. Распределение шипов и пазов в таком соединении зависит от размеров используемой фрезы.

Вернуться к оглавлению

Чем и как подгоняют шипы и проушины

Как сделать шип так, чтобы такое соединение было качественным и служило долго. Появление шипа считается одним из ключевых моментов в истории развития столярного ремесла. Говорят, что настоящий мастер должен уметь изготавливать такие соединения. Называйте их, если хотите, мерилом уровня столярного мастерства. Как сделать шип правильно и аккуратно подогнанным к проушинам, сквозные шипы, усиленные нагелями, будут наглядным свидетельством качества изделия, которое недостижимо при использовании шурупов или ламелей, экономящих время. Как следует из названия, такое соединение состоит из шипа, проходящего сквозь отверстие (проушину) смежной детали, и часто шип делают слегка выступающим с другой стороны. Если вы готовы освоить изготовление таких соединений, попробуйте использовать их вместо ламелей.