Что такое эиос вуза

Что такое эиос вуза

С конца 90-х гг. вузы все активнее внедряют в учебный процесс различные информационные технологии, автоматизируют отдельные функции своей деятельности, а студенты осваивают новые гаджеты, регулярно появляющееся на рынке.

Эти два процесса привели к тому, что высшие учебные заведения стали доставлять учебную информацию непосредственно на компьютер, смартфон или планшет обучающихся. Способствует этому и то, что с 2012 г. федеральные образовательные стандарты высшего образования требуют от вузов создавать собственную электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС).

Синергетический эффект от насыщения ЭВМ

На XXIII Международной научно-методической конференции «Современное образование: содержание, технологии, качество», проходившей в апреле этого года в Санкт-Петербургском электротехническом университете (ЛЭТИ), группа авторов из Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения пришла к выводу, что насыщение высшей школы в последние десятилетия средствами вычислительной техники привело к синергетическому эффекту. В целом увеличилась общая эффективность деятельности вузов в результате происходящих в них процессов интеграции, слияния отдельных частей в единую систему.

Как отмечается в их докладе, теперь все чаще используются понятия образовательного пространства как единого места, в котором осуществляются образовательные услуги, и электронной образовательной среды, через которую эти услуги предоставляются.

Такого рода синергия вполне соответствует изменениям, происходящим в обществе. За последнее время доля молодых россиян (16–29 лет), пользующихся Интернетом, по данным исследовательской компании GfK, выросла до 97%. К тому же, эта возрастная группа относится к самой активной суточной интернет-аудитории.

Современные студенты, как отмечает доцент кафедры менеджмента и маркетинга Пермского национального исследовательского политехнического университета Светлана Ахметова, всегда в режиме онлайн, ежедневно заходят в социальные сети через мобильные устройства.

По ее наблюдениям, они переключают свое внимание уже через 15–20 мин. Это происходит, как она считает, от того, что студенты ориентированы на получение учебной информации, доставляемой им непосредственно на компьютер, смартфон или планшет.

«Важным для них является возможность получать нужную информацию оперативно в любое время на любое устройство. Поэтому создание электронной образовательной среды является чрезвычайно актуальной задачей для любого вуза», — утверждает Светлана Ахметова в статье «Развитие электронной образовательной среды университета».

ЭИОС — что это такое?

В Законе об образовании, принятом в 2012 г., понятие электронной информационно-образовательной среды вводится в статье 16, в которой говорится об электронном обучении и дистанционных образовательных технологиях. Причем, в пункте 3, где это понятие и появляется, речь идет об образовательных программах «с применением исключительно электронного обучения» и «дистанционных образовательных технологий».

На практике же создание ЭИОС выходит за рамки исключительно электронных и дистанционных форм образования и меняет весь учебный процесс, к тому же этого требуют и образовательные стандарты высшей школы. Согласно им, уже «каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“» как на территории учебного заведения, так и вне ее«.

Образовательные стандарты конкретизируют состав ЭИОС, предписывая вузам обеспечивать студентам доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик. Также они обязывают вузы формировать электронное портфолио обучающегося и сохранять его работы и оценки за эти работы (электронная зачетка).

Отдельно в образовательных стандартах прописываются требования к ЭИОС с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. В этом случае электронная информационно-образовательная среда должна дополнительно обеспечивать: фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы; проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети Интернет.

К условиям, которые должны быть созданы для функционирования ЭИОС, согласно закону, относятся: электронные информационные и электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных и телекоммуникационных технологий, а также соответствующих технологических средств.

Термин для новой интеграции

Перечисляя требования, которым должны отвечать электронные информационно-образовательные среды вузов, закон об образовании и образовательные стандарты не дают определения ЭИОС. Нет устоявшегося определения и в академической среде, как нет в ней и единого мнения относительно состава и функций ЭИОС.

Различные исследователи в попытках дать определение обращают внимание на различные аспекты функционирования электронной информационно-образовательной среды. Одни смотрят на ЭИОС, как на «объект деятельности, связанный с целеполаганием образования в целом и содержанием педагогического процесса как производной от общего содержания образования». Другие видят в ней программную систему, обеспечивающую едиными технологическими средствами ведение учебного процесса, его информационную поддержку и документирование в телекоммуникационной среде вуза. Третьи рассматривают ЭИОС в качестве открытой самоорганизующейся системы.

Это далеко не полный перечень точек зрения на ЭИОС, но все исследователи едины в том, что ее использование значительно расширяет возможности взаимодействия преподавателей и студентов. Также никто не оспаривает, что термин «электронная информационно-образовательная среда» обозначает новую сущность интеграции образовательной, информационной сред и комплекса компьютерной техники.

ЭИОС как стимул к интеграции

При внедрении ЭИОС вузы, как отмечается в работе «Порталы в системе образования как основа единого информационного образовательного пространства» В. А. Касторновой и А. Ф. Касторнова, сталкиваются с тем, что «существующие информационные образовательные ресурсы характеризуются содержательной ограниченностью, бессистемностью и слабой доступностью».

Исследователи из Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения полагают, что решение этой проблемы следует начать с интеграции, в первую очередь, библиотечных ресурсов.

Они убеждены, что «для получения качественного образование по всей стране наличие единственного общедоступного научного портала eLIBRARY.ru явно недостаточно, а ограниченный доступ к текстам диссертаций и их авторефератам вообще является преступлением».

Потребность в интеграциях характерна для состояния высшей школы в целом, о чем свидетельствуют происходящие на ее различных уровнях процессы. Именно ею обусловлено созданию образовательной платформы «Открытое образование», предлагающей онлайн-курсы по базовым дисциплинам, изучаемым в российских университетах. Ее создали МГУ, СПбПУ, СПбГУ, НИТУ МИСиС, НИУ ВШЭ, МФТИ, УрФУ и ИТМО, учредившие ассоциацию «Национальная платформа открытого образования».

А начатый в 2011 г. профессором Стэнфордского университета Себастианом Труном процесс создания массовых онлайн курсов многие считают отправной точкой новой эпохи в образовании, развивающейся на базе электронного обучения. В России он уже привел к появлению приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации», которым ставится задача «создать к 2018 г. условия для системного повышения качества и расширения возможностей непрерывного образования для всех категорий граждан за счет развития российского цифрового образовательного пространства и увеличения числа обучающихся образовательных организаций, освоивших онлайн-курсы до 11 млн человек к концу 2025 г.»

Образование будущего

И в этом Россия вполне вписывается в современные мировые тренды. Как отмечается на сайте ЭИОС ИТМО, перспективные модели повышения доступности и качества образования на базе развития электронного обучения во всем мире приводят к созданию новых организационных форм взаимодействия университетов между собой, с бизнесом и потребителями образовательных услуг.

«Резкий рост интереса к массовым открытым онлайн-курсам привел к началу этапа формирования международных образовательных сетей и площадок открытого образования, развитию высокотехнологичных обучающих платформ, которые сочетают в себе имитацию среды профессиональной деятельности, совместную работу и оценку результатов обучения», — считает ректор ИТМО Владимир Васильев.

А директор центра дистанционного обучения ИТМО Андрей Лямин убежден, что с помощью образовательных онлайн-платформ в России станет возможным выровнять качество образования в столичных и региональных университетах.

«Благодаря онлайн-обучению любой вуз сможет сосредоточить свои средства на стратегически важных научных направлениях, а недостающие образовательные компетенции закрывать с помощью Интернет-платформ», — считает Андрей Лямин.

Что такое ЭИОС?

Что такое ЭИОС? Как расшифровать эту загадочную аббревиатуру? Для чего ЭИОС студенту? Зачем ЭИОС преподавателю?

ЭИОС нужна современному вузу, как воздух. «Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся» — в этих сухих строчках Положения об электронной информационно-образовательной среде СГУ им. Питирима Сорокина заключается основный смысл ее существования.

ЭИОС таит в себе несметные богатства: электронная информационно-образовательная среда университета включает в себя электронные информационные и образовательные ресурсы, совокупность информационных и телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, и доступ ко всем этим сокровищам – на сайте университета.

Зайти на сайт ЭИОС легко с официального сайта университета: кликнув баннер «Электронная информационно-образовательная среда» можно получить доступ к компонентам ЭИОС.

Для студента это, прежде всего, ссылки на базы учебно-методических комплексов дисциплин, электронных учебных курсов и электронных учебных изданий на eFront и Moodle. Инструкции по работе представлены на страничке «Обучающимся». Хранилища интеллектуальных богатств доступны через ссылки на электронные библиотечные системы «Университетская библиотека онлайн», ООО «Ивис», «Консультант студента», каталог научной библиотеки СГУ и другие. Кроме того, в разделе «Обучающимся» можно проверить свою работу на плагиат, создать свое электронное портфолио, подготовиться к тестированию с помощью интернет-тренажера.

Преподаватели найдут на сайте ЭИОС актуальную информацию о вебинарах и обучающих курсах, которые помогут им самостоятельно или с помощью специалистов нашего университета создать собственные эффективные электронные учебные курсы. Кстати, на страничке «нормативные документы» размещено положение о конкурсе для преподавателей на лучший электронный учебный курс.

Доступ к огромному количеству открытых образовательных ресурсов и студенты, и преподаватели найдут на соответствующей страничке.

Национальная платформа «Открытое образование» предоставляет доступ к более 100 курсам, разработанным ведущими вузами России, имеющими многолетний опыт дистанционного обучения.

Страничка «полезные ссылки» — путеводитель по лабиринту средств информационных и коммуникационных технологий в образовании для всех заинтересованных пользователей ЭИОС.

Созданный в марте 2016 года, сайт ЭИОС на сегодняшний день набрал почти 50 тысяч просмотров. И все эти образовательные ресурсы доступны каждому.

Что такое эиос вуза

Информационная образовательная среда (ИОС) всегда была основой любой образовательной системы. Изменения в экономической и социальной жизни общества, стремительное развитие информационных технологий, изменения на рынке труда все эти процессы существенно влияют на формирование современной информационной образовательной среды учебного заведения и ее роль в системе образования.

Исторически, информационные ресурсы вуза концентрировались в печатных изданиях, хранящихся в библиотеках и читальных залах. Носителями информационных ресурсов вуза выступали педагоги, лекции последних в виде рукописных конспектов становились главным информационным ресурсом студента при подготовке к экзамену или зачету. Важную роль в информационном обеспечении студентов и особенно аспирантов играли городские библиотеки и система межбиблиотечного обмена. Основной информационной технологией в этот период была технология изготовления ксерокопий бумажных источников информации, а также технология микрофильмирования. Трудно переоценить роль издававшихся реферативных журналов по различным направления науки и техники. Такие журналы позволяли оперативно отслеживать новые научные публикации как отечественных так и зарубежных ученых.

Следующим этапом развития информационной образовательной среды вуза стало внедрение и развитие компьютерной техники. Появились постоянные запоминающие устройства, позволяющие хранить большие объемы информации в электронном виде. Появились специальные программы – текстовые редакторы, позволяющие создавать электронные документы и сохранять их в памяти компьютера. Ну и наконец для переноса файлов с одного компьютера на другой стали использоваться сначала магнитные дискеты, а затем оптические диски. Но стать значимым информационным ресурсом все это смогло только с появлением персональных компьютеров и внедрения их в учебных заведениях. Появление персональных компьютеров ознаменовало появление новых по форме информационных ресурсов – электронных образовательных ресурсов, хотя роль их в учебном процессе пока оставалась весьма скромной. На этом этапе большее значение приобрели компьютерные программы для управления учебным процессом такие как электронный деканат, электронная приемная комиссия и др. Основными функциями этих систем стали ведение базы данных контингента абитуриентов и обучающихся, фиксация в электронном виде результатов текущей и итоговой аттестации, печать учебных форм и разнообразной учебной документации. В основном программное обеспечение для этих целей разрабатывалось специалистами самого учебного заведения.

Что касается учебного контента, то по мере внедрения и совершенствования персональных компьютеров стали разрабатываться электронные копии учебников на компакт-дисках. Как правило этим занимались специализированные издательства. Электронные диски с учебным материалом имели специальный формат представления данных, средства навигации по материалу, мультимедийные вставки, наборы оценочных средств. Диски имели средства защиты от копирования и тиражирования. Такие диски приобретались учебными заведениями и использовались в качестве библиотечного фонда наравне с печатными изданиями. Кроме того, сами вузы стали разрабатывать и распространять на компакт-дисках учебные материалы для своих студентов.

Важным этапом информатизации учебных заведений стало внедрение в вузах локальных вычислительных сетей и создание общих информационных ресурсов. Появились новые понятия: информационная система вуза, система электронного документооборота, электронная библиотека. Произошли изменения и в учебном процессе. Сначала калькулятор заменил логарифмическую линейку, а затем на смену калькулятору пришел персональный компьютер. Стали внедряться программные средства для обработки лабораторных данных, программные средства моделирования различных процессов. Если для исследования электронной схемы до появления программ моделирования требовалось прежде собрать такую схему, то с появлением специальных программ такие исследования позволяли проектировать и исследовать самые разнообразные по сложности электронные узлы и схемы. У вузов появились возможности через виртуальные лаборатории познакомить студентов с самыми разнообразными технологиями, устройствами, процессами.

Наибольшее значение в превращении электронной информационно-образовательной среды вуза в главную инновационную область его развития сыграло появление и повсеместное внедрение глобальной вычислительной сети Интернет и новых телекоммуникационных технологий [3]. Это связано в первую очередь с обеспечением доступности к электронным образовательным ресурсам, а также с возможностью взаимодействия всех участников образовательного процесса через разнообразные средства телекоммуникаций.

Появляется новая технология обучения, получившая название дистанционное обучение. Утрачивается главенствующая роль лекционных занятий, материал учебной дисциплины размещается в электронной библиотечной системе вуза и открыт через дистанционные технологии для всех студентов учебного заведения. Роль преподавателя существенно меняется. Можно выделить две составляющие: разработка электронных курсов и проведение практических занятий и консультаций. Существенные изменения происходят и в организации учебного процесса. Появляются новые формы занятий, основанные на использовании достижений современных компьютерных и телекоммуникационных технологий. Это видеолекции и вебинары, онлайн консультации, групповые проекты, виртуальные лаборатории.

Сегодняшний этап развития ЭИОС характеризуется тем, что электронная информационно-образовательная среда превратилась в необходимый и обязательный элемент в образовательной системе. Это обстоятельство нашло отражение в федеральном законе об образовании и в последних образовательных стандартах бакалавриата, которые определяют основные элементы ЭИОС, задачи, которые она должна решать и критерии оценки ЭИОС.

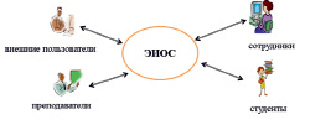

Основным критерием оценки качества ЭИОС является удовлетворение информационных потребностей всех групп пользователей, взаимодействующих с этой средой. Можно выделить четыре основные группы (рис. 1).

Рис. 1. Основные группы пользователей электронной информационно-образовательной среды вуза

1. Со стороны студентов основными информационными запросами являются информационные материалы распространяемые через сайт учебного заведения, а также электронные информационные ресурсы электронной библиотеки вуза и внешней электронной библиотечной системы (ЭБС). Освоение учебной программы требует наличия современных компьютерных классов, системного и прикладного программного обеспечения. Все большее значение для обучающихся приобретает использование в учебном процессе дистанционных образовательных технологий [4]. Новым элементом ЭИОС является возможность создания и ведения интерактивного портфолио.

2. Преподаватель с одной стороны является участником создания ЭИОС (готовит электронные материалы, разрабатывает программы), с другой стороны использует эту среду для ведения образовательной деятельности. Для него важными критериями являются: наличие условий работы со студентами в ЭИОС (современные компьютеры, программное обеспечение, оборудованные проекторами лекционные аудитории), наличие доступа к современным ЭБС, наличие стимулов разработки электронных ресурсов и работы в ЭИОС.

3. Для сотрудников структурных подразделений вуза важнейшим критерием качества ЭИОС является наличие в ее составе системы электронного документооборота, обеспечивающей автоматизацию всех основных операций начиная от приемной комиссии и заканчивая оформлением выпуска студентов.

4. Категория внешних пользователей ЭИОС имеет несколько основных подгрупп, отличающихся по виду информационных потребностей. Прежде всего это потенциальные абитуриенты учебного заведения, для которых важна информация об образовательных программах, условиях приема и обучения, об организации учебного процесса. Как правило такая информация доступна через сайт учебного заведения. Другая подгруппа внешних пользователей выполняет функции контролирующих органов. В первую очередь проверяется открытость учебного заведения путем анализа материалов размещенных на его сайте. Перечень материалов обязательных для размещения на сайте определяется нормативными актами и приказами федеральных органов власти. Еще одной функцией ЭИОС является формирование разнообразных электронных отчетов по результатам деятельности учебного заведения.

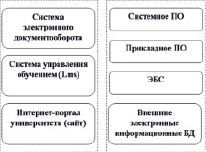

Разные группы пользователей имеются разные приоритеты и критерии оценки ЭИОС. Чтобы ЭИОС вуза служила улучшению реализации образовательных программ, улучшению управления учебным процессом, она должна быть спроектирована в соответствии с этими критериями. На рис. 2 представлена структура основных элементов ЭИОС университета.

Рис. 2. Типовая структура основных составляющих ЭИОС

Успех внедрения ЭИОС зависит от целого ряда предпосылок, важнейшими из которых являются:

— наличие в учебном заведении технических и программных средств информатизации рабочих процессов и практического опыта их эксплуатации;

— эффективная система научного, методического и организационного обеспечения процессов информатизации;

— в учебном заведении должна быть реализована система подготовки и переподготовки кадров в области информационных технологий.

Сегодня десятки разработчиков предлагают учебным заведениям самые разнообразные программные продукты и системы управления обучением [1]. Выбор как технических средств информатизации, так и программного обеспечения является важнейшим и ответственным этапом внедрения ЭИОС. Предлагаемые разработчиками программные платформы как правило имеют близкие наборы функций, ориентированные на автоматизацию учебной деятельности учебных заведений. Поэтому в качестве критериев выбора можно выделить:

— Удобство использования программного обеспечения. Преподаватель или методист не должны читать толстое руководство по использованию программного обеспечения или тратить время на то, чтобы понять, как можно создать тест. Программное обеспечение должно быть простым и открытым.

— Совместимость предполагает возможность использования одних и тех же учебных материалов в различных системах управления обучением. Примером совместимости может служить стандарт SCORM.

— Возможность доступа в ЭИОС с помощью разных программных и технических средств.

Особенностью сегодняшнего этапа развития ЭИОС и ближайшей перспективы является мощное воздействие мировых информационных образовательных ресурсов на образовательную среду учебного заведения. Результатом глобализации научно-технического прогресса и переходом от индустриального общества к обществу знаний можно считать формирование глобальной электронной информационно-образовательной среды. Характерными проявлениями глобализации в образовании можно считать появление открытых образовательных ресурсов, унификации программных средств управления учебными заведениями, развитие технологий дистанционного обучения, все большее использование облачных сервисов [5]. Все эти процессы заставляют вырабатывать новые подходы к формированию ЭИОС учебного заведения. Ключевыми признаками нового подхода являются интеграция образовательных ресурсов с другими участниками образовательного пространства, открытость, переход на новые инновационные технологии, изменение роли преподавателя [2].

Информационная система вуза

Цифровизация — неотъемлемый атрибут современности. Неудивительно, что активное распространение современных технологий в первую очередь затрагивает такие общественные институты, которые связаны с развитием, обучением, обновлением, в частности — университеты.

Так, уже давно учебные заведения оплетены паутиной внутренних и внешних коммуникаций. Цель этой паутины — связать воедино разные подразделения вуза или ссуза, дать возможность студенту узнать свое расписание, преподавателю — составить РПД, администрации и ректорату — выполнять управленческие задачи, вести бухгалтерию, осуществлять стратегическое планирование деятельности учреждения.

Эта система функционирует уже давно, но до сих пор некоторые ее участники или отдельные подразделения не понимают общий механизм взаимодействия между собой и не видят картину целиком.

ЛаЛаЛань предлагает сегодня разобраться в хитрых переплетениях информационных каналов и узнать больше об информационной системе вуза. Что это, так ли она необходима и какое место в системе этих коммуникаций занимает ЭИОС — об этом и многом другом в нашей статье.

Информационная система вуза — ключевые особенности

Как описать информационную систему вуза? Можно сказать, что это единое информационное пространство для преподавателей, студентов и сотрудников различных служб и вузовских подразделений: от бухгалтерии до приемной комиссии.

Такая система, которая обеспечивает функционирование множества направлений деятельности вуза, обладает рядом особенностей, например:

Автоматизация данных информационной системы

Осуществление каких процессов позволяет облегчить и ускорить единая информационная система вуза?

Их можно разделить на 5 основных направлений: учебная деятельность, научная деятельность, финансово-хозяйственная деятельность, управление кадрами и представление вуза в интернет-пространстве.

Остановимся на каждом направлении поподробнее, рассмотрим, какие области затрагивает информационная система вуза.

Все это создает представление об открытости вуза и дает возможность найти студенту или преподавателю необходимую информацию.

И, разумеется, с использованием компьютера и внедрением информационной системы создаются отчеты о деятельности вуза, осуществляется новостная поддержка мероприятиям и крупным событиям из жизни университета и пр.

Электронная информационно-образовательная среда как часть информационной системы вуза

С информационной системой вуза пересекает его ЭИОС — электронная информационно-образовательная среда. Что это такое?

Не зря в числе прочих сервисов ЭИОС выделены электронно-библиотечные системы. Наряду с АБИС — автоматизированной библиотечной системой — ЭБС предоставляет доступ к литературе вуза, а потому является важной частью образовательного процесса.