Что такое человеческий геном

Геном человека

Содержание

Особенности

Хромосомы

В геноме присутствует 23 пары хромосом: 22 пары аутосомных хромосом, а также пара половых хромосомы X и Y. У человека мужской пол является гетерогаметным и определяется наличием Y хромосомы. Нормальные диплоидные соматические клетки имеют 46 хромосом.

По результатам проекта Геном человека, количество генов в геноме человека составляет около 28000 генов. Начальная оценка была более чем 100 тысяч генов. В связи с усовершенствованием методов поиска генов (предсказание генов) предполагается дальнейшее уменьшение числа генов.

Число генов человека не намного превосходит число генов у более простых организмов, например, круглого червя Caenorhabditis elegans или мухи Drosophila melanogaster. Так происходит из-за того, что в человеческом геноме широко представлен альтернативный сплайсинг. Альтернативный сплайсинг позволяет получить несколько различных белковых цепочек с одного гена. В результате человеческий протеом оказывается значительно больше протеома рассмотренных организмов. Большинство человеческих генов имеют множественные экзоны, и интроны часто оказываются значительно более длинными, чем граничные экзоны в гене.

Гены неравномерно распределены по хромосомам. Каждая хромосома содержит богатые и бедные генами участки. Эти участки коррелируют с хромосомными бандами (полосы поперёк хромосомы, которые видно в микроскоп) и с CG-богатыми участками. В настоящий момент значимость такого неравномерного распределения генов не вполне изучена.

Кроме кодирующих белок генов человеческий геном содержит тысячи РНК-генов, включая транспортную РНК (tRNA), рибосомную РНК, микро РНК (microRNA) и прочие не кодирующие белок РНК последовательности.

Регуляторные последовательности

В человеческом геноме найдено множество различных последовательностей, отвечающих за регуляцию гена. Под регуляцией понимается контроль экспрессии гена (процесс построения матричной РНК по участку молекулы ДНК). Обычно это короткие последовательности, находящиеся либо рядом с геном, либо внутри гена. Иногда они находятся на значительном расстоянии от гена (энхансеры). Систематизация этих последовательностей, понимание механизмов работы, а также вопросы взаимной регуляции группы генов группой соответствующих ферментов на текущий момент находятся только на начальной стадии изучения. Взаимная регуляция групп генов описывается с помощью сетей регуляции генов. Изучение этих вопросов находится на стыке нескольких дисциплин: прикладной математики, высокопроизводительных вычислений и молекулярной биологии. Знания появляются из сравнений геномов различных организмов и благодаря достижениям в области организации искусственной транскрипции гена в лабораторных условиях.

Прочие объекты в геноме

Представленная классификация не является исчерпывающей. Большая часть объектов вообще не классифицирована мировой научной общественностью на текущий момент.

Соответствующие последовательности, скорее всего, являются эволюционным артефактом. В современной версии генома их функция выключена, и на эти участки генома многие ссылаются как на «мусорную ДНК». Однако существует масса свидетельств, которая говорит о том, что эти объекты обладают некоторой функцией, которая не вполне понятна на текущий момент.

Псевдогены

Вирусы

Около 1 % в геноме человека занимают встроенные гены ретровирусов (эндогенные ретровирусы). Эти гены обычно не приносят пользы хозяину, но существуют и исключения. Так, около 43 млн. лет назад в геном предков обезьян и человека попали ретровирусные гены, служившие для построения оболочки вируса. У человека и обезьян эти гены участвуют в работе плаценты.

Неандертальцы, денисовцы или шимпанзе: на кого похож геном современного человека

Облик человека, некоторые привычки и, даже, заболевания передаются по наследству. Вся эта информация о живом существе закодирована в генах. Рассказываем, как выглядят, работают и по каким принципам изменяются гены.

Читайте «Хайтек» в

Геном человека

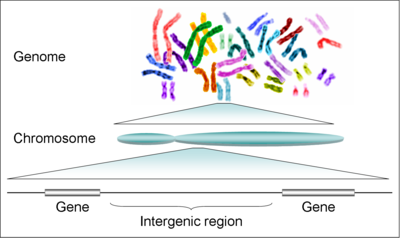

Это совокупность наследственного материала, заключенного в клетке человека. Человеческий геном состоит из 23 пар хромосом, находящихся в ядре, а также митохондриальной ДНК.

22 аутосомы, 2 половые хромосомы Х и Y, а также митохондриальная ДНК человека содержат вместе примерно 3,1 млрд пар оснований.

В ходе выполнения проекта «Геном человека» была определена последовательность ДНК всех хромосом и митохондриальной ДНК. В настоящее время эти данные активно используются по всему миру в биомедицинских исследованиях.

Полное секвенирование выявило, что человеческий геном содержит 20–25 тыс. активных генов, что значительно меньше, чем ожидалось в начале проекта (порядка 100 тыс.) — то есть только 1,5% всего генетического материала кодирует белки или функциональные РНК.

Остальная часть является некодирующей ДНК, которую часто называют мусорной ДНК, но которая, как оказалось, играет важную роль в регуляции активности генов.

Особенности гена человека

В геноме присутствует 23 пары хромосом: 22 пары аутосомных хромосом, а также пара половых хромосом X и Y. У человека мужской пол является гетерогаметным и определяется наличием Y-хромосомы. Нормальные диплоидные соматические клетки имеют 46 хромосом.

Предварительные оценки предполагали наличие в геноме человека более 100 тыс. генов. По результатам проекта «Геном человека» количество генов, а точнее, открытых рамок считывания, составило около 28 тыс. генов. В связи с усовершенствованием методов поиска (предсказания) генов предполагается дальнейшее уменьшение их числа.

Число генов у человека лишь ненамного больше, чем у более простых организмов, например, круглого червя Caenorhabditis elegans или мухи Drosophila melanogaster. Так происходит из-за того, что в человеческом геноме широко представлен альтернативный сплайсинг. Он позволяет получить несколько различных белковых цепочек с одного гена.

В результате человеческий протеом оказывается значительно больше протеома рассмотренных организмов. Большинство человеческих генов имеют множественные экзоны, и интроны часто оказываются значительно более длинными, чем граничные экзоны в гене.

В человеческом геноме найдено множество различных последовательностей, отвечающих за регуляцию генов. Под регуляцией понимается контроль экспрессии гена (процесс построения матричной РНК по участку молекулы ДНК).

Обычно это короткие последовательности, находящиеся либо рядом с геном, либо внутри гена. Иногда они находятся на значительном расстоянии от гена (энхансеры). Систематизация этих последовательностей, понимание механизмов работы, а также вопросы взаимной регуляции группы генов группой соответствующих ферментов на текущий момент находятся только на начальной стадии изучения.

Взаимная регуляция групп генов описывается с помощью сетей регуляции генов. Изучение этих вопросов находится на стыке нескольких дисциплин: прикладной математики, высокопроизводительных вычислений и молекулярной биологии. Знания появляются из сравнений геномов различных организмов и благодаря достижениям в области организации искусственной транскрипции гена в лабораторных условиях.

Идентификация регуляторных последовательностей в человеческом геноме частично была произведена на основе эволюционной консервативности (свойства сохранения важных фрагментов хромосомной последовательности, которые отвечают примерно одной и той же функции).

Согласно данным молекулярных часов, эволюционные линии человека и мыши разделились около 100 млн лет назад. Для двух геномов компьютерными методами были выявлены консервативные последовательности (последовательности, идентичные или очень слабо отличающиеся в сравниваемых геномах) в некодирующей части, и оказалось, что они активно участвуют в механизмах регуляции генов у обоих организмов.

Другой подход получения регуляторных последовательностей основан на сравнении генов человека и рыбы фугу. Последовательности генов и регуляторные последовательности у человека и рыбы фугу существенно схожи, однако геном рыбы фугу содержит в 8 раз меньший объем «мусорной ДНК». Такая «компактность» рыбьего генома позволяет значительно легче искать регуляторные последовательности для генов.

Кодирующие белок последовательности (множество последовательностей составляющих экзоны) составляют менее чем 1,5% генома. Не учитывая известные регуляторные последовательности, в человеческом геноме содержится масса объектов, которые выглядят как нечто важное, но функция которых, если она вообще существует, пока не выяснена.

Эти объекты занимают до 97% всего объема человеческого генома. К таким объектам относятся:

Около 1% в геноме человека занимают встроенные гены ретровирусов (эндогенные ретровирусы). Эти гены обычно не приносят пользы хозяину, но существуют и исключения. Так, около 43 млн лет назад в геном предков обезьян и человека попали ретровирусные гены, служившие для построения оболочки вируса. У человека и обезьян эти гены участвуют в работе плаценты.

Большинство ретровирусов встроились в геном предков человека свыше 25 млн лет назад. Среди более молодых человеческих эндогенных ретровирусов полезных на настоящий момент не обнаружено.

Расшифровка генома неандертальца

Геном неандертальца по размеру близок к геному современного человека. Предварительные результаты показывают, что ДНК современного человека и неандертальца идентичны приблизительно на 99,5%.

Исследователи извлекли ископаемую ДНК неандертальца из кости бедра скелета 38000-летней давности из пещеры Виндия в Хорватии, а также из других костей, найденных в Испании, России и Германии. Используя последовательности митохондриальной ДНК шимпанзе и человека в качестве опорных точек, ученые рассчитали: дата расхождения между мтДНК человека и неандертальца составляет 660 000 ± 140 000 лет.

В геномах последних европейских неандертальцев из пещер Виндия, Мезмайская (Mezmaiskaya 2), Гойе и Ле-Котте, живших около 45–39 тыс. лет назад уже после прибытия сапиенсов в Европу, не найдено примеси генов кроманьонцев.

Сравнение геномов поздних неандертальцев с геномом более древнего неандертальца с Кавказа (Mezmaiskaya 1) показало, что концу истории неандертальцев, вероятно, произошел оборот неандертальского населения либо на Кавказе, либо по всей Европе.

Основная часть потока неандертальских генов в ранних Homo sapiens происходила из одной или нескольких исходных популяций неандертальцев, которые разошлись с последними неандертальцами не менее 90 тыс. лет назад, но после того, как они откололись от ранее секвенированного неандертальца из Сибири (Altai Neandertal) примерно 150 тыс. лет назад.

Чьи гены мы унаследовали?

Люди современного типа скрещивались с денисовскими людьми дважды, выяснили американские генетики, которые проанализировали ДНК 5639 жителей Евразии и Океании.

Как говорится в статье, опубликованной в журнале Cell, ученые обнаружили, что предки жителей современных Китая и Японии скрещивались с денисовцами из двух популяций — алтайской и неизвестной второй.

Неандертальцев и денисовцев считают отдельными видами (по другой версии — подвидами) древних людей. Неандертальцы жили в Европе и Центральной Азии и вымерли около 30 тыс. лет назад, оставив многочисленные останки и артефакты.

О денисовцах известно гораздо меньше. От них практически не осталось следов (до сих пор обнаружены только три коренных зуба и фаланга пальца), которые найдены в одном месте — Денисовой пещере на Алтае. Собственно, новый вид людей обнаружили генетики, отсеквенировав ДНК из фаланги пальца и обнаружив в митохондриальном и в ядерном геноме существенные отличия от геномов людей современного типа и неандертальцев.

Геном неандертальцев и современных людей отличается на 0,16%. С одной стороны, отличия невелики. С другой, можно увидеть, какие гены имеются у современных людей, но отсутствуют и у шимпанзе, и у неандертальцев.

Это гипотетические элементы, которые не унаследованы от общего предка и появились только после расхождения ветвей современного человека и неандертальца. Таких сугубо современных элементов — нуклеотидных замен в генах — нашлось 78. Некоторые из этих нуклеотидных замен могут быть нейтральными (они могли закрепиться в результате обычных демографических процессов, бутылочных горлышек и т. д.), другие же могут иметь и адаптивное значение.

Так вот, нашлось 5 таких генов, которые несли по несколько указанных нуклеотидных замен. Эти гены и, соответственно, эти мутации, очевидно, адаптивны для современных людей, иначе бы эволюция не обратила бы на них столь пристального внимания. Это гены, связанные с функциями кожи, мыслительной деятельностью, энергетическим обменом.

Как генофонд повлиял на человеческую популяцию?

Они пришли к выводу, что в генофонде современных европейских и азиатских популяций суммарно циркулирует около 20% неандертальского генома. Неандертальские последовательности в геноме современных людей довольно короткие — это объясняется тем, что со времени гибридизации с неандертальцами прошло достаточно много времени, и длинные последовательности оказались разбиты рекомбинациями (обмен участками между разными хромосомами).

26% всех кодирующих белков имеют в своем составе и неандертальские аллели.

Также оказались полезны гены в кератиноцитах ( клетках кожи): они нужны для улучшенной пигментации или приспособления. А участок на седьмой хромосоме, содержащий ген, помог развить человеческую речь.

Последние научные достижения

Ученые из генетической лаборатории Института истории человечества Макса Планка в Германии реконструировали древнейший геном европейца.

Для исследования был взят материал черепа возрастом около 45 тыс. лет, найденного в местечке Златы Кун в Чехии. Он принадлежал женщине.

Оказалось, что геном из Златы Кун содержит примерно такое же количество неандертальской ДНК, что и у других современных людей, около 2-3%, но сами сегменты неандертальских генов в нем намного длиннее, чем у всех.

По данным авторов работы, ДНК этой женщины не встречается у людей, живших позже на территории Европы или Азии. Это позволяет предположить, что современные люди встречались в Юго-Восточной Европе уже 47–43 тыс. лет назад.

Группа ученых из России изучила роль двухцепочечных фрагментов созревающей РНК и показала, что взаимодействие между ее удаленными частями может регулировать экспрессию генов.

У РНК есть две структуры — первичная и вторичная. Под первичной структурой нуклеиновых кислот понимают порядок, последовательность расположения мононуклеотидов в полинуклеотидной цепи РНК. Такая цепь стабилизируется 3′,5′-фосфодиэфирными связями. В свою очередь, вторичная структура — конформационное расположение главной цепи макромолекулы (например, полипептидная цепь белка или цепи нуклеиновых кислот), независимо от конформации боковых цепей или отношения к другим сегментам.

В описании вторичной структуры важным является определение водородных связей, которые стабилизируют отдельные фрагменты макромолекул.

Благодаря новой работе выяснилось, что вторичная структура играет важную роль в созревании молекул РНК, несущих информацию, и особенно в сплайсинге. Это процесс, в котором некодирующие области вырезаются, а кодирующие — сшиваются вместе (как в процессе созревания молекул РНК). Ученые показали, что вторичные структуры РНК могут регулировать сплайсинг и, таким образом, вносить большой вклад в регуляцию генов, чем считалось ранее.

Самым большим прорывом десятилетия стала система CRISPR/Cas9, за которую ее создательницы, Дженнифер Дудна и Эммануэль Шарпантье, в 2020 году получили Нобелевскую премию по химии.

CRISPR/Cas9 — это метод редактирования генома высокой точности, позволяющий изменять гены живых микроорганизмов, в том числе и человека. И с его помощью есть шансы создать методики борьбы с ВИЧ и другими заболеваниями, которые сегодня звучат как приговор.

В 2018 году на свет появились генно-модифицированные дети — девочки Лулу и Нана. Зигота была получена при помощи ЭКО (экстракорпорального оплодотворения), генетически изменена посредством CRISPR/Cas9 и имплантирована в матку женщины, которая и родила девочек.

Геном человека: как это было и как это будет

Геном человека: как это было и как это будет

Около трёх миллиардов пар нуклеотидных остатков составляют наш геном — совокупность всех молекул ДНК в клетке человека

Авторы

Редакторы

Это было семь лет назад — 26-го июня 2000 года. На совместной пресс-конференции с участием президента США и премьер-министра Великобритании представители двух исследовательских групп — International Human Genome Sequencing Consortium (IHGSC) и Celera Genomics — объявили о том, что работы по расшифровке генома человека, начавшиеся ещё в 70-х годах, успешно завершены, и черновой его вариант составлен. Начался новый эпизод развития человечества — постгеномная эра.

Что может дать нам расшифровка генома, и стоят ли потраченные средства и усилия достигнутого результата? Фрэнсис Коллинз (Francis S. Collins), руководитель американской программы «Геном человека», в 2000 году дал следующий прогноз развития медицины и биологии в постгеномную эру:

Как видно из прогноза, геномная информация в недалеком будущем может стать основой лечения и профилактики множества болезней. Без информации о своих генах (а она умещается на стандарный DVD-диск) человек в будущем сможет вылечить разве что насморк у какого-нибудь целителя в джунглях. Это кажется фантастикой? Но когда-то такой же фантастикой была поголовная вакцинация от оспы или интернет (заметьте, в 70-х его еще не существовало)! В будущем генетический код ребенка будут выдавать родителям в роддоме. Теоретически, при наличии такого диска, лечение и предотвращение любых недугов отдельно взятого человека станет сущим пустяком. Профессиональный врач сможет в предельно сжатые сроки поставить диагноз, назначить эффективное лечение, и даже определить вероятность появления разных болезней в будущем. К примеру, современные генетические тесты уже позволяют точно определить степень предрасположенности женщины к раку груди. Почти наверняка, лет через 40–50 ни один уважающий себя врач без генетического кода не захочет «лечить вслепую» — подобно тому, как сегодня хирургия не может обойтись без рентгеновского снимка.

Давайте зададимся вопросом — а достоверно ли сказанное, или, может быть, в действительности всё будет наоборот? Смогут ли люди наконец победить все болезни и придут ли они ко всеобщему счастью? Увы. Начнем с того, что Земля маленькая, и счастья на всех не хватит. По правде сказать, его не хватит даже для половины населения развивающихся стран. «Счастье» предназначено в основном для государств, развитых в плане науки, в частности — наук биологических. Например методика, с помощью которой можно «прочесть» генетический код любого человека, уже давно запатентована. Это отлично отработанная автоматизированная технология — правда, дорогостоящая и очень тонкая. Хочешь, покупай лицензию, а хочешь — придумывай новую методику. Только вот денег на подобную разработку хватит далеко не у всех стран! В итоге ряд государств будет обладать медициной, существенно опережающей уровень остального мира. Естественно, в слаборазвитых странах Красным Крестом будут строиться благотворительные больницы, госпитали и геномные центры. И постепенно это приведет к тому, что генетическая информация пациентов развивающихся стран (которых большинство), сосредоточится у двух-трех держав, финансирующих эту благотворительность. Что можно сделать, имея такую информацию — даже представить трудно. Может, и ничего страшного. Однако возможен и другой исход. Битва за приоритет, сопровождавшая секвенирование генома, наглядно подтверждает важность доступности генетической информации. Давайте кратко вспомним некоторые факты из истории программы «Геном человека».

Противники расшифровки генома считали поставленную задачу нереальной, ведь ДНК человека в десятки тысяч раз длиннее молекул ДНК вирусов или плазмид. Главный аргумент против был: «проект потребует миллиарды долларов, которых недосчитаются другие области науки, поэтому геномный проект затормозит развитие науки в целом. А если все-таки деньги найдутся и геном человека будет расшифрован, то полученная в результате информация не оправдает затрат. » Однако Джеймс Уотсон, один из первооткрывателей структуры ДНК и идеолог программы тотального прочтения генетической информации, остроумно парировал: «лучше не поймать большую рыбу, чем не поймать маленькую» [1], [2]. Аргумент учёного был услышан — проблему генома вынесли на обсуждение в конгресс США, и в итоге была принята национальная программа «Геном человека».

В американском городе Бетесда, что недалеко от Вашингтона, находится один из координационных центров HUGO (HUman Genome Organization). Центр координирует научную работу по теме «Геном человека» в шести странах — Германии, Англии, Франции, Японии, Китае и США. В работу включились учёные из многих стран мира, объединенные в три команды: две межгосударственные — американская Human Genome Project и британская из Wellcome Trust Sanger Institute — и частная корпорация из штата Мериленд, включившаяся в игру чуть позже, — Celera Genomics. Кстати, это пожалуй первый случай в биологии, когда на таком высоком уровне частная фирма соревновалась с межгосударственными организациями.

Борьба происходила с использованием колоссальных средств и возможностей. Как отмечали некоторое время назад российские эксперты, Celera стояла на плечах у программы «Геном Человека», то есть использовала то, что уже было сделано в рамках глобального проекта. Действительно, Celera Genomics подключилась к программе не сначала, а когда проект уже шёл полным ходом. Однако специалисты из Celera усовершенствовали алгоритм секвенирования. Кроме того, по их заказу был построен суперкомпьютер, который позволял складывать выявляемые «кирпичики» ДНК в результирующую последовательность быстрее и точнее. Конечно, все это не давало компании Celera безоговорочного преимущества, однако считаться с ней как с полноправным участником гонки заставило.

Появление Celera Genomics резко повысило напряженность — те, кто был занят в государственных программах, почувствовали жёсткую конкуренцию. Кроме того, после создания компании остро встал вопрос об эффективности использования государственных капиталовложений. Во главе Celera стал профессор Крейг Вентер (Craig Venter) [3], который имел огромный опыт научной работы по государственной программе «Геном человека». Именно он и заявил, что все публичные программы малоэффективны и что в его фирме геном секвенируют быстрее и дешевле. А тут появился ещё один фактор — спохватились крупные фармацевтические компании. Дело в том, что если вся информация о геноме окажется в открытом доступе, они лишатся интеллектуальной собственности, и нечего будет патентовать. Озабоченные этим, они вложили миллиарды долларов в Celera Genomics (с которой, вероятно, было проще договориться). Это еще более укрепило её позиции. В ответ на это коллективам межгосударственного консорциума срочно пришлось повышать эффективность работ по расшифровке генома. Сначала работа шла несогласованно, но потом были достигнуты определенные формы сосуществования — и гонка начала наращивать темп.

Финал был красивым — конкурирующие организации по взаимной договоренности одновременно объявили о завершении работ по расшифровке генома человека [4], [5]. Произошло это, как мы уже писали — 26 июня 2000 года. Но разница во времени между Америкой и Англией вывела на первое место США.

Рисунок 1. «Гонка за генóм», в которой участвовали межгосударственная и частная компании, формально завершилась «ничьей»: обе группы исследователей опубликовали свои достижения практически одновременно. Руководитель частной компании Celera Genomics Крейг Вентер опубликовал свою работу в журнале Science в соавторстве с

270 учёными, работавшими под его началом [5]. Работа, выполненная международным консорциумом по секвенированию человеческого генома (IHGSC), опубликована в журнале Nature, и полный список авторов насчитывает около 2800 человек, работавших в почти трёх десятках центров по всему миру [4].

Исследования в сумме продлились 15 лет. Создание первого «чернового» варианта генома человека обошлось в 300 миллионов долларов. Однако на все исследования по этой теме, включая сравнительные анализы и решение ряда этических проблем, было выделено в сумме около трех миллиардов долларов. Celera Genomics вложила примерно столько же, правда, она истратила их всего за шесть лет. Цена колоссальная, но эта сумма ничтожна в сравнении с той выгодой, которую получит страна-разработчик от ожидаемой вскоре окончательной победы над десятками серьезных заболеваний. В начале октября 2002 года в интервью «Ассошиэйтед пресс» президент Celera Genomics Крейг Вентер заявил, что одна из его некоммерческих организаций планирует заняться изготовлением компакт-дисков, содержащих максимум информации о ДНК клиента. Предварительная стоимость такого заказа — более 700 тысяч долларов. А одному из первооткрывателей структуры ДНК — доктору Джеймсу Уотсону — уже в этом году были подарены два DVD-диска с его геномом общей стоимостью 1 млн. долларов [6], — как видим, цены падают. Так, вице-президент фирмы 454 Life Sciences Майкл Эгхолм (Michael Egholm) сообщил, что в скором времени компания сможет довести цену расшифровки до 100 тыс. долларов.

Широкая известность и масштабное финансирование — палка о двух концах. С одной стороны, за счет неограниченных средств работа продвигается легко и быстро. Но с другой стороны, результат исследований должен получиться таким, каким его заказывают. К началу 2001 года в геноме человека со стопроцентной достоверностью было идентифицировано больее 20 тыс. генов. Эта цифра оказалось в три раза меньше, чем было предсказано всего за два года до этого. Вторая команда исследователей из Национального института геномных исследований США во главе с Френсисом Коллинсом независимым способом получила те же результаты — между 20 и 25 тыс. генов в геноме каждой человеческой клетки. Однако неопределенность в окончательные оценки внесли два других международных совместных научных проекта. Доктор Вильям Хезелтайн (руководитель фирмы Human Genome Studies) настаивал, что в их банке содержится информация о 140 тыс. генов. И этой информацией он не собирается пока делиться с мировой общественностью. Его фирма вложила деньги в патенты и собирается зарабатывать на полученной информации, поскольку она относится к генам широко распространенных болезней человека. Другая группа заявила о 120 тыс. идентифицированных генов человека и также настаивала, что именно эта цифра отражает общее число генов человека.

Тут необходимо уточнить, что эти исследователи занимались расшифровкой последовательности ДНК не самого генома, а ДНК-копий информационных (называемых также матричными) РНК (иРНК или мРНК). Другими словами, исследовался не весь геном, а только та его часть, что перекодируется клеткой в мРНК и направляет синтез белков. Поскольку один ген может служить матрицей для производства нескольких различных видов мРНК (что определяется многими факторами: тип клетки, стадия развития организма и т. д.), то и суммарное число всех различных последовательностей мРНК (а это именно то, что запатентовала Human Genome Studies) будет значительно бóльшим. Скорее всего, использовать это число для оценки количества генов в геноме просто некорректно.

Очевидно, что наспех «приватизированная» генетическая информация будет в ближайшие годы тщательно проверяться, пока точное число генов станет, наконец, общепринятым. Но настораживает тот факт, что в процессе «познания» патентуется вообще все, что только можно запатентовать. Тут даже не шкура не убитого медведя, а вообще все, что находилось в берлоге, было поделено! Кстати, на сегодня дебаты сбавили обороты, и геном человека официально насчитывает только 21667 генов (версия NCBI 35, датированная октябрём 2005 года). Следует отметить, что пока большая часть информации всё-таки остаётся общедоступной. Сейчас существуют базы данных, в которых аккумулирована информация о структуре генома не только человека, но и геномов многих других организмов (например, EnsEMBL). Однако попытки получить исключительные права на использование каких-либо генов или последовательностей в коммерческих целях всегда были, есть сейчас и будут предприниматься впредь.

На сегодня основные цели структурной части программы уже в основном выполнены — геном человека почти полностью прочитан. Первый, «черновой» вариант последовательности, опубликованный в начале 2001 года [4], был далек от совершенства. В нём отсутствовало приблизительно 30% последовательности генома в целом, из них около 10% последовательности так называемого эухроматина — богатых генами и активно экспрессирующихся участков хромосом. Согласно последним подсчётам, эухроматин составляет примерно 93,5% от всего генома [7]. Оставшиеся же 6,5% приходятся на гетерохроматин — эти участки хромосом бедны генами и содержат большое количество повторов, которые представляют серьезные трудности для ученых, пытающихся прочесть их последовательность [8]. Более того, считается, что ДНК в гетерохроматине находится в неактивном состоянии и не экспрессируется. (Этим можно объяснить такое «невнимание» ученых к оставшимся «малым» процентам человеческого генома.) Но даже имевшиеся на 2001 год «черновые» варианты эухроматиновых последовательностей содержали большое количество разрывов, ошибок и неверно соединенных и ориентированных фрагментов. Нисколько не умаляя значения для науки и ее приложений появление этого «черновика», стоит однако отметить, что использование этой предварительной информации в крупномасштабных экспериментах по анализу генома в целом (например, при исследовании эволюции генов или общей организации генома) выявило множество неточностей и артефактов. Поэтому дальнейшая и не менее кропотливая работа, «последние вершки», была абсолютно необходима.

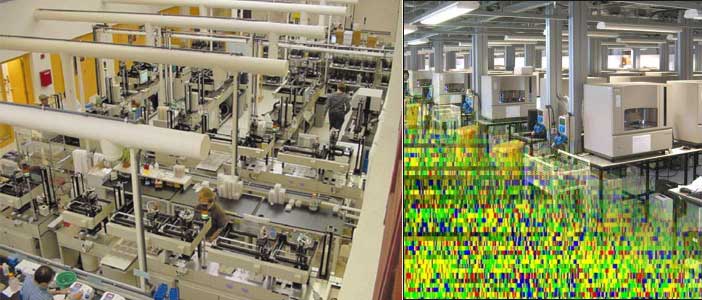

Рисунок 2. Слева: Автоматизированная линия подготовки образцов ДНК для секвенирования в Центре Геномных исследований института Уайтхеда. Справа: Лаборатория в Сэнгеровском институте, заполненная автоматами для высокопроизводительной расшифровки последовательностей ДНК.

Завершение расшифровки заняло еще несколько лет и привело почти что к удвоению стоимости всего проекта. Однако уже в 2004 г. было объявлено, что эухроматин прочитан на 99% с общей точностью одна ошибка на 100 000 пар оснований. Количество разрывов уменьшилось в 400 раз. Аккуратность и полнота прочтения стала достаточной для эффективного поиска генов, отвечающих за то или иное наследственное заболевание (например, диабет или рак груди). Практически это означает, что исследователям больше не надо заниматься трудоемким подтверждением последовательностей генов, с которыми они работают, так как можно полностью положиться на определенную и доступную каждому последовательность всего генома.

Таким образом, изначальный план проекта был значительно перевыполнен. Помогло ли это нам в понимании того, как устроен и работает наш геном? Безусловно. Авторы статьи в Nature, в которой был опубликован «окончательный» (на 2004 год) вариант генома [7], провели с его использованием несколько анализов, которые были бы абсолютно бессмысленны, имей они на руках только «черновую» последовательность. Оказалось, что более тысячи генов «родились» совсем недавно (по эволюционным меркам, конечно) — в процессе удвоения исходного гена и последующего независимого развития дочернего гена и гена-родителя. А чуть меньше сорока генов недавно «умерли», накопив мутации, сделавшие их совершенно неактивными. Другая статья, вышедшая в том же номере журнала Nature, прямо указывает на недостатки метода, использованного учеными из Celera [9]. Следствием этих недостатков стали пропуски многочисленных повторов в прочитанных последовательностях ДНК и, как результат, недооценённая длина и сложность всего генома. Чтобы не повторять подобных ошибок в будущем, авторы статьи предложили использовать гибридную стратегию — комбинацию высокоэффективного подхода, использовавшегося учеными из Celera, и сравнительно медленного и трудоемкого, но и более надежного метода, применявшегося исследователями из IHGSC.

Куда дальше будет направлено беспрецедентное исследование «Геном человека»? Кое-что об этом можно сказать уже сейчас. Основанный в сентябре 2003 года международный консорциум ENCODE (ENCyclopaedia Of DNA Elements) поставил своей целью обнаружение и изучение «управляющих элементов» (последовательностей) в геноме человека. Действительно, ведь 3 млрд. пар оснований (а именно такова длина генома человека) содержат всего лишь 22 тыс. генов, разбросанных в этом океане ДНК непонятным для нас образом. Что управляет их экспрессией? Зачем нам такой избыток ДНК? Действительно ли он является балластом, или же все-таки проявляет себя, обладая какими-то неизвестными функциями [10]?

Для начала, в качестве пилотного проекта, ученые из ENCODE «пристально вгляделись» в последовательность, составляющую 1% от генома человека (30 млн. пар оснований), используя новейшее оборудование для исследований в молекулярной биологии. Результаты были опубликованы в апреле нынешнего года в Nature [11]. Оказалось, что бóльшая часть генома человека (в том числе участки, считавшиеся ранее «молчащими») служит матрицей для производства различных РНК, многие из которых не являются информационными, поскольку не кодируют белков. Многие из этих «некодирующих» РНК перекрываются с «классическими» генами (участками ДНК, кодирующими белки). Неожиданным результатом было и то, как регуляторные участки ДНК были расположены относительно генов, экспрессией которых они управляли. Последовательности многих из этих участков мало изменялись в процессе эволюции, в то время как другие участки, считавшиеся важными для управления клеткой, мутировали и изменялись в процессе эволюции с неожиданно высокой скоростью [10]. Все эти находки поставили большое количество новых вопросов, ответы на которые можно получить лишь в дальнейших исследованиях.

Другая задача, решение которой станет делом недалекого будущего, — определение последовательности оставшихся «малых» процентов генома, составляющих гетерохроматин, т. е. бедных генами и богатых повторами участков ДНК, необходимых для удвоения хромосом в процессе деления клетки. Наличие повторов делает задачу расшифровки этих последовательностей неразрешимой для существующих подходов, и, следовательно, требует изобретения новых методов. Поэтому не удивляйтесь, когда году в 2010 выйдет очередная статья, объявляющая об «окончании» расшифровки генома человека — в ней будет рассказано о том, как был «взломан» гетерохроматин.

Конечно, сейчас в нашем распоряжении имеется лишь некий «усредненный» вариант человеческого генома. Образно говоря — мы сегодня имеем лишь самое общее описание конструкции автомобиля: мотор, ходовая часть, колёса, руль, сиденья, краска, обивка, бензин с маслом и т. д. Ближайшее рассмотрение полученного результата свидетельствует о том, что впереди — годы работ по уточнению наших знаний по каждому конкретному геному. Программа «Геном человека» не прекратила свое существование, она лишь меняет ориентацию: от структурной геномики осуществляется переход к геномике функциональной, предназначенной установить, как управляются и работают гены. Более того, все люди на уровне генов отличаются так же, как одни и те же модели автомобилей отличаются различными вариантами исполнения одних и тех же агрегатов. Не только отдельные основания в последовательностях генов двух разных людей могут отличаться, но и количество копий крупных фрагментов ДНК, порой включающих в себя несколько генов, может сильно варьировать. А это означает, что на передний план выходят работы по детальному сравнению геномов, скажем, представителей различных человеческих популяций, этнических групп, и даже здоровых и больных людей. Современные технологии позволяют быстро и точно проводить такие сравнительные анализы, а ведь еще лет десять назад об этом никто и не мечтал. Изучением структурных вариаций человеческого генома занимается очередное международное научное объединение. В США и Европе значительные средства выделяются на финансирование биоинформатики — молодой науки, возникшей на стыке информатики, математики и биологии, без которой никак не разобраться в безграничном океане информации, накопленном в современной биологии. Биоинформационные методы помогут нам ответить на многие интереснейшие вопросы — «как происходила эволюция человека?», «какие гены определяют те или иные особенности человеческого организма?», «какие гены ответственны за предрасположенность к болезням?» Знаете, как говорят англичане: “This is the end of the beginning” — «Это конец начала». Вот именно эта фраза точно отражает нынешнюю ситуацию [12]. Начинается самое главное и — я совершенно уверен — самое интересное: накопление результатов, их сравнение и дальнейший анализ.

«. Сегодня мы выпускаем в свет первое издание „Книги жизни“ с нашими инструкциями, — сказал в эфире телеканала «Россия» Фрэнсис Коллинз. — Мы будем обращаться к нему десятки, сотни лет. И уже скоро люди зададутся вопросом, как они могли обходиться без этой информации».

Другую точку зрения можно проиллюстрировать, процитировав академика Кордюма В. А.:

«. Надежды же на то, что новая информация о функциях генома будет полностью открытой, чисто символические. Можно прогнозировать, что возникнут (на базе уже имеющихся) гигантские центры, которые смогут все данные соединить в одно связное целое, некую электронную версию Человека и реализовывать её практически — в гены, белки, клетки, ткани, органы и что угодно ещё. Но во что? Угодное кому? Для чего? В процессе работ по программе „геном человека“ стремительно совершенствовались методы и аппаратура для определения первичной последовательности ДНК. В крупнейших центрах это превратилось в некое подобие заводской деятельности. Но даже на уровне лабораторных индивидуальных приборов (вернее их комплексов) уже создано столь совершенное оборудование, что оно способно определить за три месяца такую по объему последовательность ДНК, которая равна всему геному человека. Не удивительно, что возникла (и тут же начала стремительно реализоваться) идея определения геномов индивидуальных людей. Безусловно, это очень интересно — сравнить отличия разных индивидуумов на уровне их первоосновы. Польза от такого сравнения тоже несомненная. Можно будет установить, у кого имеются какие нарушения в геноме, прогнозировать их последствия и устранить то, что может привести к болезням. Здоровье будет гарантированным, да и жизнь продлится весьма существенно. Это с одной стороны. С другой же стороны всё совсем не очевидно. Получить и проанализировать всю наследственность индивидуума означает получение полного, исчерпывающего биологического досье на него. Оно, при желании того, кто его знает, позволит столь же исчерпывающе делать с человеком всё что угодно. По уже известной цепочке: клетка — молекулярная машина; человек состоит из клеток; клетка во всех своих проявлениях и во всём диапазоне возможных ответов, записана в геноме; с геномом можно ограниченно уже и сегодня манипулировать, а в обозримом будущем вообще манипулировать практически как угодно. »

Однако, наверное, пугаться таких мрачных прогнозов еще рано (хотя знать о них, безусловно, нужно). Для их осуществления надо полностью перестраивать многие социальные и культурные традиции. Очень хорошо по этому поводу сказал в интервью доктор биологических наук Михаил Гельфанд, и. о. заместителя директора Института проблем передачи информации РАН: «. если у вас есть, предположим, один из пяти генов, предопределяющих развитие шизофрении, то что может случиться, если эта информация — ваш геном — попала в руки вашего потенциального работодателя, который ничего в геномике не понимает! (и как следствие — вас на работу могут не принять, посчитав это рискованным; и это не смотря на то, что шизофрении у вас нет и не будет — прим. автора.) Другой аспект: с появлением индивидуализированной медицины, основанной на геномике, полностью изменится страховая медицина. Ведь одно дело — предусматривать риски неизвестные, а другое дело — совершенно определенные. Если честно, то все западное общество в целом, не только российское, к геномной революции сейчас не готово. » [13].

Действительно, чтобы разумно пользоваться новой информацией, надо ее понимать. А для того чтобы понять геном — не просто прочитать, этого далеко не достаточно, — нам потребуются десятилетия. Слишком уж сложная картина вырисовывается, и чтобы осознать её, нам надо будет поменять многие стереотипы. Поэтому на самом деле расшифровка генома ещё продолжается и будет продолжаться. И будем ли мы стоять в стороне или станем, наконец, активными участниками этой гонки — зависит от нас.